論明朝永順土司獎懲及其特點

【摘要】 獎懲制度是明朝土司制度的重要內容,官修《明史》及私家著述《歷代稽勛錄》記載了永順土司的獎懲事例,從中可見土司獎懲基本依循明朝流官獎懲規定施行,分為物質獎賞與精神獎賞,這些獎懲事例反映出明朝土司獎懲“因俗而治”“恩威兼施”的特點。

【關鍵詞】 明朝;永順土司;土司獎懲;獎懲制度

【中圖分類號】D691? ? ? ? ? 【文獻標識碼】A? ? ? ? ? 【文章編號】2096-8264(2021)02-0046-04

基金項目: 2019年度校級人文社科研究項目(項目編號:19SKY97)。

明朝是土司制度完善成熟的時期,也是永順土司的鼎盛時期。隨著明朝獎懲制度的完善,永順土司區的獎賞激勵和懲罰勸誡措施漸為增多,然而,目前學術界對于永順土司的研究多關注其政治、經濟及文化方面,對于獎懲方面則相對忽視,這是由于明朝土司獎懲制度研究薄弱所致。本文以《明史》、《歷代輯勛錄》為資料,通過對明朝永順土司獎懲事例梳理,并結合明代時代背景,對永順土司獎懲事例特點進行一定探討。

一、明朝永順土司獎懲情況

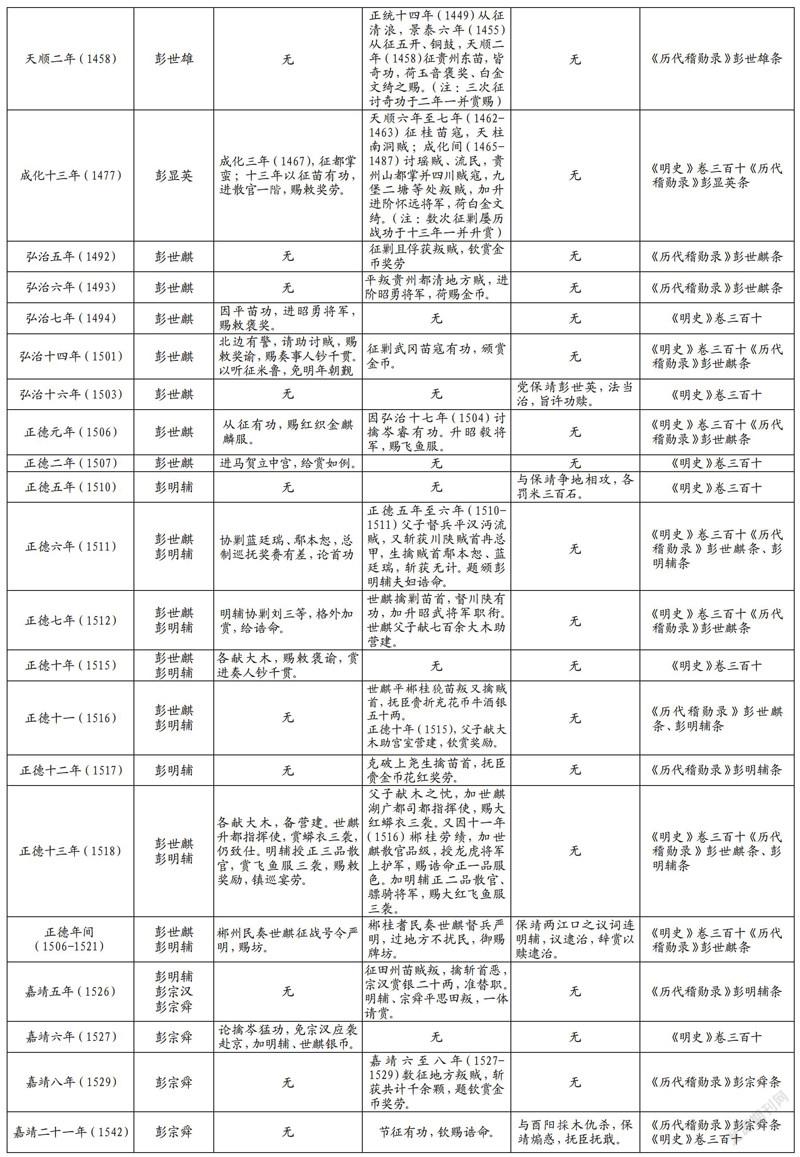

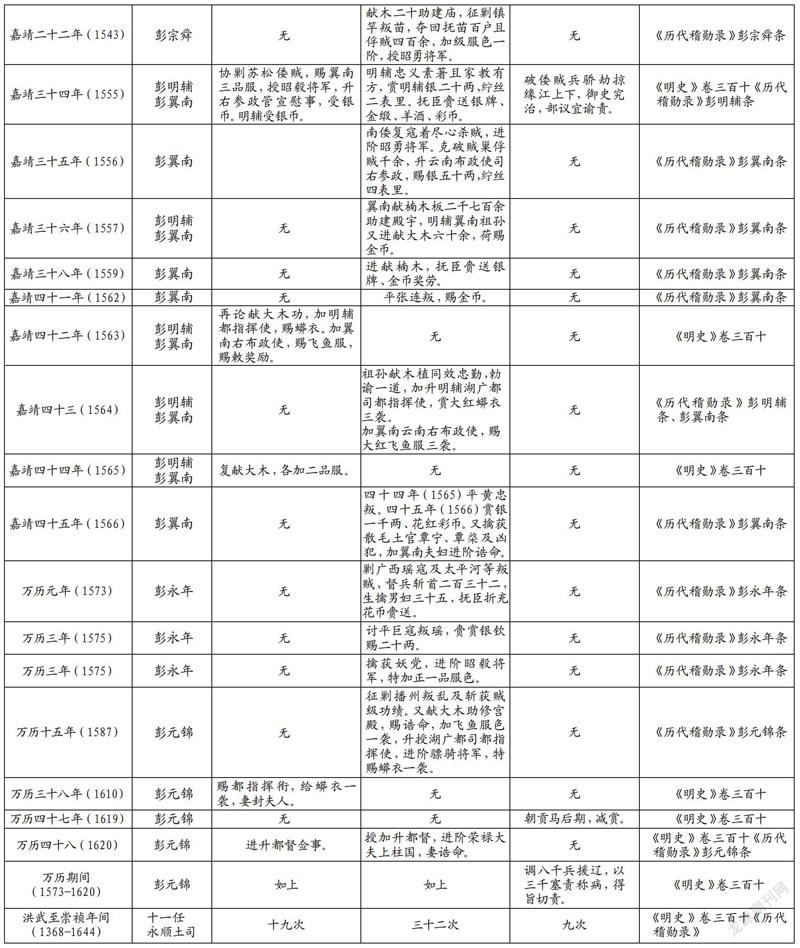

明朝永順土司系西南地區的大土司之一,從官修《明史》及私家著述《歷代稽勛錄》來看,永順土司受獎賞次數多、獎賞內容豐富,卻受罰較少。以下選取獎懲事例較為集中的《明史》及《歷代稽勛錄》進行整理,將永順土司所受獎懲情況列表如下:

根據下表所整理的獎懲內容可見,《明史》與《歷代輯勛錄》關于永順土司獎懲的記載存在明顯差異。官修《明史》出于資政的目的,對永順土司的功過獎賞進行有選擇性的簡略記錄。而《歷代稽勛錄》系私家著述,是對永順土司的歌功頌德,自然不會記錄被王朝懲罰的經歷,更加注重對其功績的一個詳細記錄。通過《明史》與《歷代輯勛錄》的記載,可見,明代永順土司獎懲出現如下值得注意的內容:

(一)明朝廷對于永順土司的獎賞分為物質與精神獎賞。物質獎賞包括財物、衣物、酒釀等。如永順土司三年一次的朝貢,王朝回賜衣幣有差。又嘉靖三十四年(1555),永順土司協剿倭寇受朝廷三品服、銀幣賞賜[1],受地方金銀、紵絲、羊酒等獎賞[2],根據《大明律》“宣慰照指揮例”,一次賞賜可獲“鈔六百貫,綵段一表里” [3],賞賜是可觀的。精神獎賞則包括勅諭誥命、牌坊、散官勛階及流官職銜等。如正德十三年(1518),永順土司因平定郴桂猺苗叛亂及獻大木助朝廷營建等一系列功績,升致仕土司彭世麒都指揮使職[4],授龍虎將軍上護軍,賜誥命[5]。又因郴桂耆民奏世麒督兵號令嚴明,兵部復題奉旨御賜牌坊以彰圣典[6]。其中,散官勛階等精神獎勵在明代永順土司獎賞內容中占據著主體。這正反映明王朝通過“勞績多寡分其尊卑等差” [7]的措施,實現了以爵祿名號統攝土司的政治目的。

(二)明王朝對土司獎懲基本遵循著治理流官的獎懲措施,但又有所不同。如獎賞,成化十三年(1477)前,《大明律》規定“頭功、奇功不必看驗首級、量賊之多寡,捷之大小,具奏,超格升職”[8],又規定有“凡土官有功,無升例”[9],所以永順土司此前所獲功勞皆不能帶來官職或散官勛階的提升,只能得到朝廷財物賞賜及統治者的褒獎。但成化十四年(1478)申明“各照地方例,升散官至三級而止,其余功次……俱厚賞不升”[10],朝廷獎賞律令的改變,使其此后得以不斷獲得散官勛階上的榮升,更忠誠于明王朝。

又如懲罰,《大明律》規定“在外五品以上官有犯,奏聞請旨,不許擅問”[11],而永順土司按《明史·職官志》來是“從三品”[12]官員,朝廷地方由此依律來“援例或臨時請旨”[13]辦理,不得擅問,依過錯大小施行寬宥、贖罪亦或革剿。如弘治十六年(1503),彭世麒“黨于世英,法當治”,但“有旨許以功贖” [14]。又如嘉靖二十一年(1542),地方巡撫因酉陽永順兩土司采木仇殺向朝廷請旨,旨“命川、湖撫臣撫戢,勿醸兵端”[15],雖沒后話卻可推測朝廷寬宥其罪。

由此可見,永順土司獎懲情況隨著明王朝政令律法的更變,其事例的內容不斷發生變化。

二、明朝永順土司獎懲的特點

上文所整理的永順土司獎懲事例及內容背后,反映出永順土司獎懲“因俗而治”、“恩威兼施”的特點,這也是明王朝對西南土司群體所秉承的統治方針。

(一)明王朝對永順土司的獎懲體現了“因俗而治”的特點

因俗而治是中國古代歷朝對于少數民族地區所秉持的一種施政理念,從元朝開始任用少數民族酋長以官員職銜。明王朝建立初期,更是“踵元故事”[16],對西南來歸的各級土司均以原官授之,這是一種因“俗”而治的體現。另一種“因俗而治”系指按照少數民族所形成的習俗來進行西南地區的管理。

明朝在對永順土司的獎懲中無不體現這種“因俗而治”的統治理念。洪武二年(1369),永順土司派人來進獻方物,洪武三年(1370),明太祖賜予永順土司誥命、宣撫司職,六年(1373)更是升其為宣慰使司[17]。對于如永順土司在內的西南土司授其原官,是對歷朝乃至前朝統治西南的統治方針的一種延續。對其立功獎賞,并不是延續少數民族地區的“習俗”,更多是延續中原王朝制度法令規定的方式來施行。又譬如,正德年間,永順土司數次與保靖土司產生沖突,要么是與其爭地相互攻伐,要么是參與到保靖土司內部的爭端中,這威脅到少數民族地區穩定。但朝廷秉持“中國之兵,豈外夷報怨之具”[18]的思想,既不加兵過多干涉,也不大肆利用王朝律法加以懲處,而是等待土司爭斗不休之時,土司或地方主動上報后,朝廷才會對此加以裁決。對于土司的懲罰則是按照少數民族地區的習俗,允許其以馬、米等物來抵罪、贖罪[19]。這些懲罰的結果,使土司感受國家在場的權柄威嚴。

(二)明王朝對永順土司的獎懲體現了“恩威兼施”的特點

恩威兼施一直系歷代王朝統馭臣下的一種統治理念,隨著明代對西南少數民族地區統治的深入,統治者將“恩威兼施”的思想,運用于駕馭統治土司的統治中,而獎懲制度系土司制度之一,恩威兼施思想就自然而然地體現在永順土司獎懲之中。

明代永順土司為明王朝立下顯赫戰功,其中,嘉靖年間永保土司的東部沿海抗擊倭寇,被稱為“東南第一戰功”[20],為此,明王朝給予了永順土司豐厚的獎賞,首先賜其三品服,授昭毅將軍[21],不久又升其為云南布政使司右參政管宣慰事,以此“旌其茂功”[22]。明王朝通過一系列物質獎勵、散官勛階,甚至是地方高等級的流官官職作為榮譽職銜,賜予永順土司,使其始終忠勤于王朝。然而另一方面,嘉靖三十四年(1555)永順土司協剿倭寇后,永順土司率領土兵對所過之處皆劫掠一空,緣江上下百姓皆苦之,按照《大明律》要“杖一百,罷職充軍所部聽使軍官……遞減一等”[23]。對此如何處置,朝廷發生爭議,御史上諫請旨追究處治,而兵部卻以“土兵新有功”加以處罰的話,將可能“失遠人心”為由,認為稍予處置便可。最后嘉靖皇帝采納兵部意見,對永順土兵擄掠百姓財貨的事件,只是降諭旨斥責且令浙江、直隸地區自練鄉勇來御敵,規定之后“不得輕調土兵”[24]。

由此可見,明王朝對永順土司的功績獎賞不吝賞賜,對永順土司犯錯也會一定的懲罰,這是遵循恩威兼施的駕馭思想的體現,作為王朝屬臣的土司必須服從。

三、結語

綜上所述,《明史》和《歷代輯勛錄》從不同角度對永順土司獎懲事例進行了記錄,從中可見明廷依據流官獎懲的原則,對土司獎懲既有物質的,也有精神的。這些獎懲內容體現出明朝依循前朝經驗及王朝需要,合理運用因俗而治與恩威兼施的統治方針進行西南地區的統治,基于此點永順土司實現其自身價值,維護王朝的統治,并讓我們從其功過中窺見明朝土司獎懲的特點。

參考文獻:

[1][4][7][12][14][15][16][18][19][20][21][24](清)張廷玉等.明史[M].北京:中華書局,1974:7994,7993,7982,1875,7997,7993,7981,8168,7992,7994,7994,7994.

[3][8][9][10][11][23](明)申時行等.大明會典[Z].明刻本影印.129,125.97.112.112.47.52.

[13]李世愉.清代土司制度論考[M].北京:中國社會科學出版社,1998:138.

[2][5][6][17][22]游俊.歷代稽勛錄箋正[M].貴陽:貴州人民出版社,2013:228,206,208,172,248.

作者簡介:

劉斌成,男,漢族,廣東佛山人,吉首大學歷史與文化學院,碩士在讀,研究方向:中國古代史。