大柵欄街道殘疾人就業意愿調研與探析

高東京 朱嘉亮 張然 張曦

【摘要】殘疾人就業是增加收入的主要途徑,不僅能提高殘疾人生活質量還能增加他們社會參與度,尤其在現今新冠肺炎疫情影響較大的情況下就業壓力逐漸增大。[1]保證就業率、穩固就業性就是為國家提高質量發展、經濟社會穩定的重要保障。本小組成員近期對北京大柵欄街道中的大安、延壽、三井等社區內相關家庭進行走訪調研,了解他們的就業情況和目前存在的問題進行分析。

【關鍵詞】殘疾人;高質量;就業

引言

2020年黨中央的帶領下,通過全中國人民的共同努力,我國已打贏脫貧攻堅戰,在國內徹底消除絕對貧困,全面小康指日可待,習近平總書記強調“全面建成小康社會,殘疾人一個也不能少。”解決殘疾人就業問題是一個值得社會與國家重視的問題,殘疾人實現就業,對于個人、社會與國家層面都具有重大意義。此次調研中我們采用了兩種不同的方式,其一就是文獻參考調查法,[2]在網絡文獻中,篩取出關于殘疾人就業的相關資料以及數據,全面的了解各地區的差異以及就業情況;二是抽樣調查法,通過走訪街道中相關家庭,實地考查,調查殘疾人的就業、受教育程度等相關信息,分析出殘疾人就業的情況。通過這兩種調查方式得出的數據進行分析,我們發現有很多殘疾人需要一份穩定的工作,來為自己的生活提供保障,他們不甘于現狀想用自己的雙手成就自己的夢想,改善生活條件讓自己的生活變得更好,同時也想減輕社會的壓力不希望因為身體上的缺陷受到特殊對待。

一、我國殘疾人就業的基本情況

在中國殘疾人聯合會含有數據顯示,截止到2020年2月,國內各種殘障人士已持證的總數已達到8500萬,之中殘障人士生活在我國貧困線以下的有1500萬以上占據了國內貧困人口總人數的12%以上。[3]以此可看出,殘障人士在經濟來源、社會生活方面都存在非常重要的問題,能不能實現就業已經是對自身家庭的重要影響,當然對社會也是一種重大影響。我們在走訪調查的過程中發現,很多有工作能力的殘疾人要么是接受國家的補助,要么是吃老本,通過就業來換取勞動報酬的少之又少。這其中很大一部分原因歸結為他們殘疾人的身份,因為我國現階段的殘疾人的就業環境是很艱難的。殘疾人也有加入社會勞動融入社會生活的期望與能力,也和我們一樣,也是屬于社會中的一份子。同樣應有參與以及共享社會成功成果的權利。我們希望通過我們的努力能夠幫助殘疾人解決再就業問題,改善他們的就業環境,讓殘疾人也能夠在勞動中實現自我的價值。

在我們對北京柵欄街道殘疾人家庭走訪中發現,有167人需要依靠社會救助,有73人依靠家庭共享經濟收入,有60人依靠工資和退休金生活,如圖1所示。大多數的殘疾人缺乏獨立經濟來源,家庭的收入差異也決定著殘疾人生活的保障,殘疾人由于身體、精神的缺陷,需要藥物、訓練、治療等進行康復,肯定會給自身家庭帶來很大的經濟負擔。就業并提高家庭收入對于殘疾人來說是更為重要的事,因為生活的負擔會比普通人的經濟負擔要更重一些,不過在當今社會中,還是存在部分不理解,甚至歧視的思想和行為,使得殘疾人就業變成一項亟待解決的重大問題。

二、目前我國殘疾人就業存在問題

2.1殘疾人就業質量不高

殘疾人幾遍已經在就業,但他們普遍文化程度略低和殘疾程度高低的影響,也只能參加一些操作相對簡單的勞動,且多局限在一些傳統行業中,就業層次低、就業范圍窄、發展空間非常受限,殘疾人就業者在各種職業中的分布及各類殘疾人在不同職業中的分布也很不平衡。

2.2社會保障程度低

在國際殘疾人組織的呼吁和影響下,我國經濟和社會的不斷發展中,我國的一些政策也對殘疾人的問題加大了關注度,雖然如此我國對殘疾人的政策保障制度依舊教其他國家較晚。目前殘疾人對于完成小康社會仍有一定差距,目前殘疾人普遍缺乏自主經濟來源,殘疾人仍在一些方面存在諸多困難例如:生活保障問題、就業問題、傷病康復問題以及文化教育方面。殘疾人因為身體、精神的缺陷,需要藥物、訓練、治療等進行康復,這些康復需要大量資金。

2.3殘疾人就業發展不平衡

不同地區、城鄉之間的殘疾人存在很多不平衡的問題,不同地區的殘疾人就業情況各不相同,這一點在我國經濟比較發達的首都也不例外。由于殘疾類別的不同也導致了就業的不平衡例如:肢體殘疾的殘疾人就業相比而言比較容易,視力障礙人士在國內的盲人按摩機構的積極發展下,情況也逐漸得到好轉,而智力、精神、語言障礙者就業的問題相對于其他方面的殘疾人士就相對要困難很多。而地區因素的影響來說屬于城鎮地區的殘障人士參與就業不但由政府政策的扶持支柱,還有職業技能的培訓和學習,農村殘疾人雖然也有職業技術培訓,但其所受的培訓,因為環境、經濟等原因,受訓方式較為單一,且受訓比例與城鎮殘疾人相比較低。

三、大柵欄街道殘疾人就業情況分析

我們在大柵欄街道延壽街、三井街、大安街社區通過走訪殘疾特殊群體家庭通過調查得出了以下結果:

1.我們走訪的特殊群體年齡各異,有初入崗位的年輕人,即將退休的中年人,還有已經退休的老年人。我們共訪問了300戶殘疾特殊群體家庭,其中中學學歷的占105人;中職院校學歷的占105人;擁有高級學院學歷的占90人。

2.本次調查對象中有210人自認生活情況比較一般,45人比較滿意自己的生活情況,還有45人對自己現在的生活狀況不滿意。

3.此次研究的對象的主要經濟來源是原有各自家庭的扶持以及低保的收入,絕大部分時間待在家中已成普遍現象,少了與社會的交流,也有一些人依靠垃圾分類等環衛工作等賺取部分工資,但是大多數人依靠著國家的政策扶持、愛心捐助等。

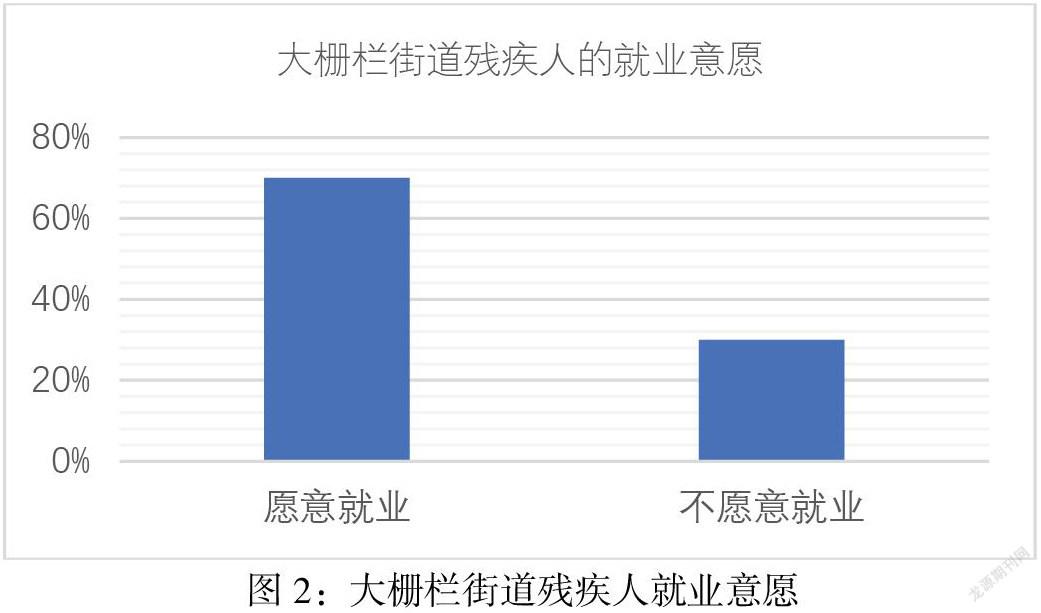

4.經調查,超過2/3的人有考慮或者希望去就業,以此來改變現在的生活狀況,如圖2所示。其中也有小部分人表示不想就業。在希望以就業改變生活現狀的人群中有超過六成的人對傳統手工藝品有所了解,他們愿意以此作為未來的工作的方向。

5.他們當中有180人期望薪資為3000元以上等,剩余120人期望能夠給予現在生活狀況的供給即可,大約的薪資目標在1000-3000元。

6.他們的一周工作時長有50%的人可以完全聽從公司,有20%的人希望每周工作20-40小時,有30%的人愿意每周參加工作40小時或以上。

我們通過本次調研展示殘疾人就業所面臨的困境,也希望他們的就業能夠獲得身邊以及社會人士更多的支持。就業問題確定了閣家的經濟收入來源,但國內殘障人士的就業問題仍然十分艱難,因為社會一部分群眾對此的意識還不足夠深刻、殘障人士就業問題的保證措施還不足完善、殘障人士的能力培訓不足等問題,以至于現形勢下殘障人士就業存在很多問題例如:質量、公平和水平等。但是對大部分殘疾人來說這并不影響他們就業,殘障人士的就業問題得到了解決就會更穩定社會的秩序并使社會變得更加和諧。

結語

通過這次調查我們認為,需要從他們的切身利益出發,充分發揮個人興趣愛好,以傳統手工藝制作為主要著眼點,提高自身能力,通過社會力量打通銷售聚到等方式進行幫扶,使其獲得穩定收入,這是解決殘疾人就業問題的主要途徑,更是在實現中華民族偉大復興的路上亟待解決的問題。如果殘疾人僅僅靠政府救濟或愛心捐助等方式獲得的收入都是極不穩定的。這需要社會中每個人的共同努力,齊心協力,一起把殘疾人就業問題放在社會問題的重要位置,集聚各個方面的力量,然后凝聚成一股氣,殘疾人就業問題一定會得到改善。本文的研究主要是在中國殘聯統計數據和本小組成員在北京大柵欄街道調研的基礎上進行的,數據上具有局限性,所以研究結果可能不夠完善。[4]

參考文獻:

[1]汪洋.北京市殘疾人就業問題研究[D].北京交通大學,2012.

[2]高東京,潘藝,盧潤萱,黃健桐,宋季陽,隗欣怡.中國非物質文化遺產保護文獻調查研究[J].農村經濟與科技,2019,30(22):226-227.

[3]趙燕潮.中國殘聯發布我國最新殘疾人口數據全國殘疾人口逾8500萬[J].中國殘疾人,2012(04):20.

[4]高東京,李鈺,秦鐸堯,孫琦,武延鵬,許影.現代物聯網科技發展文獻調查研究[J].信息記錄材料,2018,19(05):105-107.

作者簡介:高東京,男,北京人,助教,碩士研究生,北京財貿職業學院;朱嘉亮,男,北京財貿職業學院;張然,女,北京財貿職業學院;張曦,女,北京財貿職業學院。

(北京財貿職業學院 北京市東城區 100010)