比較閱讀的多種“滲透”

陳瑜

北京大學語文教育研究所所長,教育部義務教育語文教材主編溫儒敏教授指出:“語文教學的效果好不好,不只是看課內和考試,很大程度上要看課外,看是否培養了閱讀的興趣和習慣。”義務教育《語文課程標準》指出:“要重視培養學生廣泛的閱讀興趣,擴大閱讀面,增加閱讀量,提高閱讀品味。提倡少做題,多讀書,好讀書,讀好書,讀整本書。”可見閱讀教學一再強調對學生興趣的培養。

但是與此同時,根據浙江省《全省八年級閱讀水平測試與調研》報告中“學生閱讀現狀調查與教師閱讀教學調查統計”這部分的結果顯示,中學生閱讀的普遍現狀是課業負擔重,缺少閱讀時間,缺乏閱讀興趣。另外,教師注重閱讀管理與指導,開展名著閱讀專題探究、改寫等實踐活動的,學生名著閱讀的成績更好。調查結果還顯示,教師教學方式的開放程度與學生閱讀策略掌握情況不完全呈現正相關,這提示我們不能簡單地認為自主開放的教學方式適用于所有的教學內容和所有教學階段。綜上,教師對于課外閱讀的教學管理和指導是必要的,但需要適度和有效性。

據觀察,剛進入初中階段的學生大多沒有擺脫小學語文閱讀的限制和盲區,因而閱讀上的難點在于:1、對文學類作品的閱讀,重故事性,輕分析,文本理解有難度;2、對于非文學類作品,信息篩選和邏輯分析力較弱,不愿讀、不會讀。如果初中階段學生的閱讀不能在“理解力”上取得進步甚至突破,那么閱讀教學從某種意義上來看是沒有意義的。

在《追求理解的教學設計(第二版)中》,威金斯與麥克泰格將“理解”定義為“遷移”,表現為在真實情境中能靈活有效地應用知識和技能。因此,在教學設計當中,教師應當思考我這門課程的目標是什么?它可以為學生未來做好哪些準備。我認為,閱讀教學若想實現“遷移和應用”,那么教學設計就應該最大限度地幫助不同能力層級的學生將課堂教學獲取的閱讀能力遷移至課外欣賞文藝作品的探究過程中,以進一步提升學生感受、理解、欣賞和評價的能力。

而基于調查結果及日常對學情的觀察,我在教學中嘗試使用比較閱讀策略進行“多重滲透”。

一、課內閱讀教學中的“滲透”——雙整合模式

部編版初中語文新教材為了區分不同課型,設置了“三位一體”的教學框架,加大了精讀與略讀兩種課型的區分度:注重往課外閱讀延伸,建構了“教讀”——“自讀”——“課外閱讀”組成的“三位一體”式的教學結構。因此,使用新教材時不僅要研究如何激發學生課外閱讀的興趣,還應該思考如何構建三個板塊的有機聯系。

威金斯在《追求理解的教學設計(第二版)》中提到:“通過與數以千計的教師一起工作多年,我們發現單元為設計過程提供了恰當而實際的切入點。……單課相對簡單,時間太短,以至于無法考慮大概念的深入發展,也無法探究基本問題和實際應用。換句話說,單元的時間太短,不能實現復雜的學習目標。當然,單課計劃理應依從單元計劃:當一堂課被包含在更大的單元和課程設計中時,通常會更有目的性和連續性。”因此,精讀和略讀需要結合,跨單元的課文需要整合,課內和課外也需要整合。

具體說來,我在閱讀教學中根據不同的教學目的設計不同的閱讀策略:

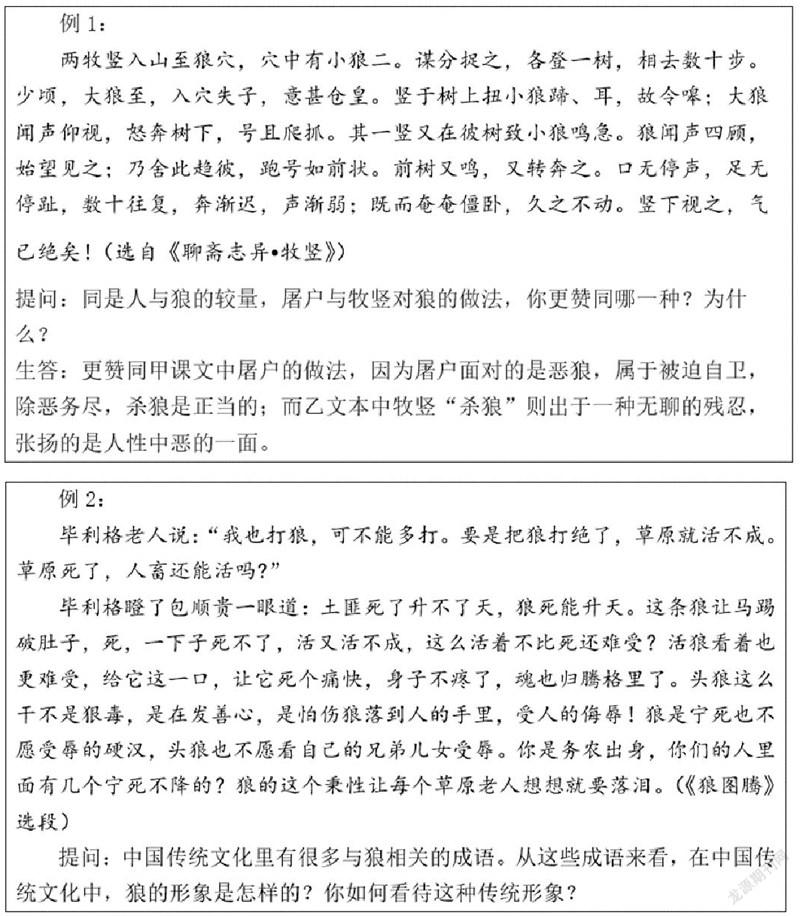

(一)整合精讀:把與精讀課文文體或內容相同、相近的自讀課文或課外文章,整合在一起,有利于培養學生的對比分析能力,從而提升閱讀理解能力。不僅加深對課文的理解分析,同時力求使學生掌握同類文章的寫作方法、同類知識的運用規律,做到舉一反三,觸類旁通,以“一篇”帶“多篇”,即教讀的“1+X”篇目。以下僅以七年級的《狼》為課例,展示部分設計過程:

在《狼》這篇課文的教學設計中補充了幾篇課外閱讀材料,有畢淑敏的《母狼的智慧》、姜戎的《狼圖騰》第五章和第三章的節選、蒲松齡《狼三則》除課文外的另兩則,另外附上三位作家的簡介供學生自主閱讀、比較、分析,目的是利用比較閱讀的策略幫助學生深入理解文本,嘗試在比較中培養學生的思辨能力,獲取有效的閱讀遷移方法。每個單元都會有幾篇課文以“1+X”的教讀方式展開,旨在“得法于課內,應用于課外”。

(二)整合略讀:將文體或內容相同、相近的自讀課文或課外文章,整合在一起,放手讓學生去自學。比起整合精讀的“1+X”中課文的帶動性和指導性,整合略讀更像是實戰,充分發揮學生的自主性,即學生可以自由選擇一個切入點作為比較閱讀的抓手,進行無差別的自主閱讀。

二、“滲透”后的遷移和應用——“專題探究”小論文

以上兩重“滲透”的有效性是需要評估和檢驗的,且為了進一步培養學生閱讀論述類文本的良好習慣和批判性思維能力,讓學生在閱讀中探究觀點與材料之間的關系,并通過自己的獨立思考做出評述。離開教師的指導和設計之后,學生也要學會利用他們從文本中獲得的觀點和信息來滿足特定的閱讀目的和情境需要,善于比較不同的說法,敢于有理有據地提出自己的想法和見解,真正使得學生在這一階段養成分析能力和思辨能力,為他們以后更高階段的學習和發展奠定堅實的基礎。那么課堂閱讀教學中的比較閱讀還不足以使他們真正擁有這樣的能力。

因此,我和備課組的同事對于課外閱讀的深度設計進行了充分的討論,最后決定采用“專題探究”的方式——將校本閱讀書目納入閱讀計劃并開展閱讀交流課堂。讓學生嘗試高效閱讀方式帶給自己閱讀習慣上的轉變,提升真正的語文泛讀能力和作品鑒賞能力。

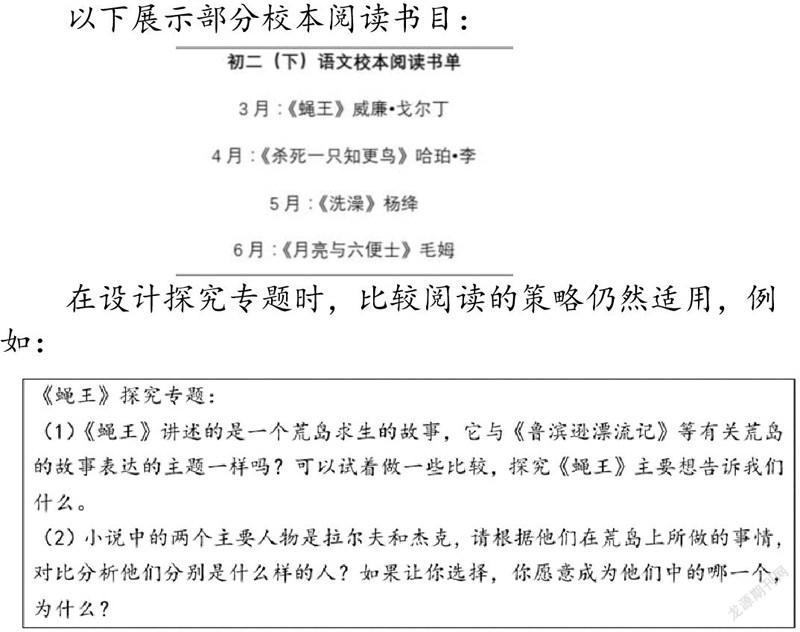

每個學期初即提供本學期完整的校本閱讀書單,以月為單位進行閱讀和探究。月初學生自主開始校本書目的閱讀,月中時教師提供2-3個專題研究角度,角度有難易層級的遞進,學生根據自己的閱讀情況和閱讀能力進行選擇,在第三周結束時上交一份簡易的探究報告提綱,教師針對個別學生給予指導,月末時每個學生提交一份完整的“專題探究”小論文。

以下展示部分校本閱讀書目:

在設計探究專題時,比較閱讀的策略仍然適用,例如:

而且隨著學生對課外閱讀專題探究的逐漸深入,后期的專題已不再局限于比較閱讀的策略,甚至可以放手由學生自主設計,如:

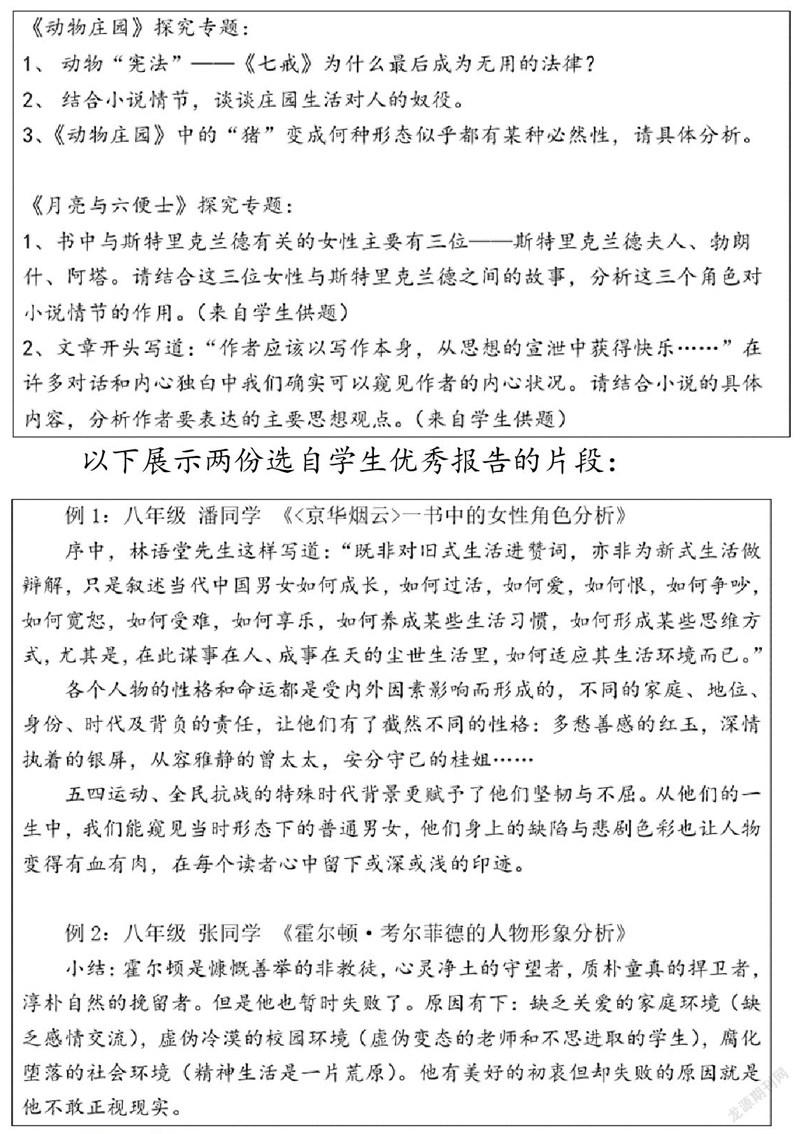

以下展示兩份選自學生優秀報告的片段:

三、總結

正如威金斯和麥克泰格所說:“如果學生要在知識中發現意義,他們必須掌握知識創建和提煉過程的第一手信息。”這就像“授人以漁”,簡單來說,教師將所掌握的比較閱讀的策略傳授給學生,讓他們在課堂指導中逐漸掌握技巧,這是比較閱讀對課內閱讀教學“滲透”的第一步。而“理解需要將我們的想法、知識和行動同具體情境相匹配”。下一步顯然是當學生面對新問題或者新任務時,使他們獲得將知識與情境相匹配的能力,即“遷移和應用”。這兩步對每一個初中生來說都不容易,因此初中語文閱讀教學也許應嘗試著從“理解”這一步開始,在教學中有意識地進行多重“滲透”,最終實現讓學生像成年人一樣自主思考與體會,那么閱讀興趣的培養和閱讀能力的提升也可計日而待了。

(作者單位:杭州英特外國語學校)