論互聯網影視眾籌的中國式差異及其成因

摘要:本文基于中國互聯網影視眾籌十年的發展歷程,對比Kickstarter網站的眾籌初衷和作用,討論兩者在眾籌初衷、主體、形式及結果上的差異,分析其成因,探討后疫情時代,中國互聯網影視眾籌能否迎來新的發展契機。

關鍵詞:Kickstarter;互聯網;影視眾籌;中國式差異

中圖分類號:J943 文獻標志碼:A 文章編號:1674-8883(2021)10-0062-03

2011年,中國首個綜合型回報式眾籌平臺——點名時間誕生,最初效仿Kickstarter采用回報式眾籌的形式,開設11類項目,其中一類就是影視項目。經過十年發展,中國互聯網影視眾籌形成了綜合型和垂直型眾籌平臺共存,回報式、債權式、股權式眾籌形式并置的格局,與Kickstarter模式已截然不同。

一、Kickstarter影視眾籌的初衷及作用

2008年,美國第一個眾籌新聞網站SPOT.US誕生[1]。之后,通過互聯網為影視、游戲、藝術、出版等創意版權內容向大眾籌集資金的眾籌模式風靡全球。

作為美國規模最大最成熟的眾籌平臺,Kickstarter以幫助實現創意版權項目為宗旨,助力他人完成夢想,支持者愿意為未完成的、有個性化標簽的版權內容提前買單。平臺在回報設置、跟蹤、信息披露等方面的設計和執行都很成熟。

同時,完備的影視工業體系、成熟的教育系統,都在無形中提高了影視項目在Kickstarter上眾籌的準入門檻,也讓項目質量相對有了保障。

Kickstarter上影視眾籌的首要作用是為影視內容生產向大眾籌集資金,為創作新人提供融資渠道;同時,也為項目的線下融資提供了一個展示窗口。

其次是測試市場。影視行業素來是高風險行業,一部作品無論規模大小,衡量它成功的重要標準就是票房和收視率。這要求作品滿足觀眾的需求,吸引觀眾,因而前期的市場調研必不可少。影視項目在劇本開發階段,在眾籌平臺上發布項目信息,能獲取相關數據,如支持率、用戶畫像、評價等,打探市場需求。

最后,這是一種與觀眾互動營銷的新方式,通過“融資+預售”的形式,讓回報權益與支持者形成心理捆綁,從而提升支持者的關注度,鎖定一部分潛在觀眾,并引導他們在社交網絡自發傳播自己支持的項目。

Kickstarter為很多影視作品籌集了資金,將創意版權內容呈現在大眾面前,實現其藝術價值。而在點名時間將Kickstarter模式引入中國之后,互聯網影視眾籌的初衷、主體、形式和結果都發生了“因地制宜”的變化。

二、互聯網影視眾籌的中國式差異

(一)眾籌初衷的差異

中國互聯網影視眾籌的初衷不再以支持優秀的影視創意版權內容的產生為首要目的,而讓位于商業獲利和營銷推廣。形成眾籌初衷差異的原因,首先是眾籌支持者的心理訴求不同。馬斯洛認為人的需求分為低級需求和高級需求,只有當低級需求得到部分滿足后,才會出現高級需求。在眾籌過程中,支持者滿足的是自我尊重和自我實現需求。因此,最初國內眾籌項目的支持者慣性注重能否得到有形的物質回報。

正因如此,早期中國綜合型眾籌平臺上能提供物質回報的項目更受歡迎:一個以“預售+團購”方式眾籌金華佛手、智能水杯的項目可以在點名時間上火速成功;而以觀看權、影視周邊、榮譽等作為回報權益的影視項目成功率卻不高。這也導致點名時間一度轉型為智能產品的電商預售平臺。加之受限于眾籌平臺的商業模式、影視行業發展的現狀和資本的逐利本質,在多方合力之下,單一的綜合型回報式影視眾籌注定無法在中國扎根。

(二)眾籌主體的差異

國內互聯網影視眾籌項目的主體從尚處在融資階段、真正缺乏資金的小成本項目(包括微電影、紀錄片、新人創作短片、MV等),轉變成不缺資金、明星、流量的成熟商業化項目。這些項目或處于部分融資階段,或已完成制作、進入宣發階段,通過設置觀看權益和周邊產品的“預售+團購”,在淘寶眾籌、京東眾籌等電商平臺上預熱,配合營銷周期,吸引廣大支持者。此類眾籌以擴大版權收益和營銷為目的,并不僅憑眾籌完成項目的全額融資,所以風險較小,更有可能兌現回報。例如,2015年7月23日,《大圣歸來》就在上映期間通過淘寶眾籌發起周邊產品的回報式眾籌。

中國互聯網影視眾籌主體發生變化的原因,一是初始階段的眾籌平臺準入門檻普遍較低,以籌資為目的的多為小制作、低成本項目。項目發起主體的專業可信度不高,在較大程度上影響了眾籌的成功率。即便眾籌成功、完成攝制,由于后期經營理念缺乏、發行能力有限,也未必能兌現回報。這讓一些支持者對影視眾籌項目失去信心。

二是國內眾籌平臺通過從眾籌成功的項目金額里收取一定比例的傭金獲利,所以影視項目成功率的高低直接影響平臺的收益。而初期的影視眾籌項目籌資金額不大、成功率不高,所以平臺運作權重傾向成功預期更高、收益預期較好的商業化項目。

(三)眾籌形式的差異

中國互聯網影視眾籌初衷和主體的變化,推動了眾籌形式從單一的回報式向回報式、股權式、債券式眾籌并置的轉變。根據我國眾籌相關法律法規的要求,股權式眾籌只能采取人數不能超過200人的私募方式,且不能公開向陌生人發起,因而以資本運作為目的“熟人圈層”私募形式的股權式眾籌和以“理財產品”“保險產品”為包裝的債券式眾籌發展起來[1]。

這類眾籌以追求商業回報、經濟收益為目的,有股權收益、利息作為承諾回報,對支持者來說更有吸引力,更容易眾籌成功。例如,《大圣歸來》基于人數有限的“熟人圈層”籌集宣發經費,以股權獲利作為回報,成功融資;最終影片取得9.56億元的票房,支持者人均收益25萬元[2]。百度有戲推出的《黃金時代》,以10元為起購點,將支持者的收益回報與票房掛鉤,最終成功募集資金1800萬元[3]。

這類眾籌更能提高支持者的參與度和積極性,引導其對項目進行推廣。例如,《大圣歸來》的部分支持者在北京、上海等城市,為該片提供了長時間的免費戶外廣告;在電影上映初期,還包場200多場,既貢獻了電影票房,又為口碑造勢[4]。

我們通常認為人人投資的影視眾籌既可以解決傳統融資渠道狹窄、過程艱難等問題,在降低制片公司風險的同時讓支持者獲利。事實上,影視投資是一個極為專業且高風險的領域,并不適合面向大眾進行股權式或債權式眾籌。雖然為了進一步降低風險,這兩類影視眾籌也轉向已進入商業化運作的項目為主。例如,2014年娛樂寶推出的電影項目多為知名度、成熟度較高的作品,如《小時代3》《小時代4》《狼圖騰》等[5]。

但是,即便是風險相對較小的債權式眾籌,也會因為片方對項目信息披露的片面性、進展情況更新的不及時,讓支持者作出錯誤的投資決策。當支持者將獲取經濟收益作為眾籌初衷時,他的支持行為不僅與項目能否眾籌成功有關,還跟票房密切綁定。《黃金時代》雖然眾籌成功,但因票房失利,收益受到影響。而當經濟收益無法兌現時,支持者下一次投資的概率會大大降低。

(四)眾籌結果的差異

影視行業知名制片人安曉芬認為,“任何一種商業模式的誕生,要獲得可持續發展,一定是雙方雙贏的結果”[6]。影視眾籌需要實現項目發起者、支持者和平臺三方的共贏,才能可持續發展。

良性影視眾籌的結果應該是支持者通過平臺讓缺少資金的創意項目獲得資金和關注度,項目發起團隊最終完成作品的攝制和宣發,讓作品與觀眾見面,并兌現支持者的回報權益,實現三方的價值。在這個實現過程中,支持者應以觀眾的身份獲得影視作品的觀看權益,以及比未來觀眾更多的定制體驗式權益;而當支持者作為投資人時,獲取經濟收益才是他的目的,這進一步導致多數平臺成為影視“理財產品”的購買平臺和營銷平臺。

目前,中國互聯網影視眾籌并不能為支持者帶來穩定的收益,因為審查或其他不可控因素都會直接影響一部作品的成本回收。因此,互聯網影視眾籌在中國的發展必將受限式微。

三、互聯網影視眾籌中國式差異的成因

就現狀來看,出現差異的原因在于平臺、影視行業、支持者對影視眾籌存在理解誤區,并在一定程度上受限于中國傳統影視行業的固化模式。

第一,對影視眾籌“終極價值”的理解存在誤區。影視眾籌能持續發展的邏輯起點和終點是發起眾籌的項目最終進入發行渠道,與觀眾見面,實現價值。這個價值并非單指經濟效益。影視眾籌模式應既有商業性又有藝術性。在這兩種屬性當中,藝術性應當是第一位的,對創新、創意影視項目的扶持才是影視眾籌首要的價值意義。

眾籌畢竟不等于投資,從本質上看兩者甚至是相悖的。因為同樣優質、有創意,且以大眾市場為目標的商業化影視項目,一般都不缺融資渠道和專業投資者的青睞;而需要通過眾籌平臺籌集資金的項目,往往是受眾群體更細分、主創團隊更年輕、行業資源較缺乏的項目。它們在大眾市場上的接受面窄、認知度不高,所以需要通過一個相對透明公平的準入平臺吸引支持者和觀眾。

第二,對影視眾籌中“眾”的理解存在誤區。眾籌基于大眾籌集項目資金。所以,從字面上看,似乎一個項目的受眾面越廣,它能籌集到的項目資金越多,越能完成目標。但筆者認為,這個“眾”字并非“大眾”,而是“分眾”。

數字化革命改變了媒介環境,也改變了觀眾消費媒介內容產品的方式。Napoli認為,在數字化時代,“大眾”作為一個整體正在走向瓦解。觀眾群體的碎片化源于媒介環境的改變。數字技術催生了許多新的媒介平臺,每個平臺為觀眾提供了豐富的內容選擇,這就是媒介分化的現象[7]。

2013年停播美劇《美眉校探》電影版在Kickstarter上發起眾籌。該項目在4小時內打破網站最快破百萬的紀錄,10小時達到拍攝所需目標資金。最終,共有超過9萬粉絲聯名籌款570萬美元[8]。該劇雖因收視率不理想而停播,卻擁有自己的忠實粉絲。這群受眾對原作的忠誠度就是眾籌成功的基礎。

Kickstarter上的數據顯示,真正能達成眾籌目標的影視項目以小眾的紀錄片、藝術電影居多,往往有特定的細分受眾。這部分受眾不是普通的廣而全的“大眾”,而是對某位導演、演員、某種類型或小說感興趣的小而專的“分眾”。

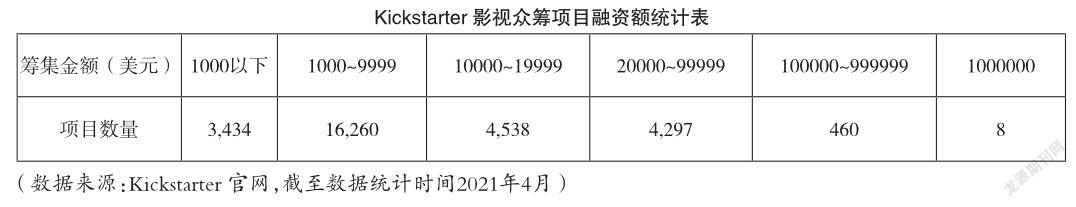

截至2021年4月,Kickstarter已經為近2.9萬個影視項目成功籌集了4.18億美元,每個項目的平均籌資金額為1.44萬美元,其中67.92%的項目籌資金額在1萬美元以下(如上表)。可見,Kickstarter已經成為小成本影視作品的重要孵化器,它還為電影節的扶持項目提供專門的眾籌通道,助力電影市場的多元化。在第29屆圣丹斯電影節上獲得紀錄片評審團大獎的《血肉兄弟》,通過Kickstarter眾籌成功;獲得第85屆奧斯卡最佳紀錄短片獎的《控訴》,通過 Kickstarter上的294位支持者籌集到5.25萬美元,這成為其后期制作資金的重要來源。

我國影視眾籌在早期萌發階段,其募集情況與Kickstarter相似。雖然出現過少數如《大魚·海棠》《十萬個冷笑話》等籌資金額上百萬的項目,但大多項目屬于小成本制作,籌資目標多為數千元至數萬元。因此,以小而專的分眾為目標市場的項目應該成為眾籌主體。

第三,國內缺乏與眾籌模式相匹配、存在于傳統影視發行窗口之外的P2C(Productiontocustomer,制片方點對點發行至消費者的私人播映端)發行渠道。這是眾籌的互聯網基因和傳統影視行業的固化模式無法打通鏈路、順滑融合的關鍵原因。2014年3月15日,Kickstarter上眾籌成功、完成攝制的電影作品在蘋果iTunes Store上架銷售。這是一個有別于傳統發行渠道的新窗口[9],甚至可以認為,這是一個獨立的、符合眾籌模式的C2P(Customertoproduction,消費者通過眾籌的形式,用資金直接支持制片方)發行窗口。它實現了影視眾籌項目針對支持者進行點對點發行播映的閉環,成為分眾化影視作品可以預售的渠道基礎。

四、結語

近年來,中國影視行業得益于互聯網的發展,市場和受眾日趨成熟。主力消費人群的年輕化,受眾的細分化,讓市場所需的影視作品越來越多元。進入后疫情時代,傳統影視行業首先需要反思,發行渠道和時間是否可以改變?《囧媽》受疫情影響,在西瓜視頻上完成首映,而非在傳統院線上,這是電影項目改變傳統發行窗口的首次嘗試。互聯網對影視行業傳統投資、內容生產、發行窗口進行的變革,能否成為影視眾籌重新出發的契機?

從當前行業的發展態勢來看,短視頻內容個性化定制的興起成為傳統影視行業面對的最大變局。抖音、快手、微視等短視頻平臺迅速崛起之后,PGC(專業生產內容)人員的入場推動了平臺內容從初期UGC(用戶生成內容)的初級娛樂內容,向基于平臺用戶細分人群、精準定制的PGC微、短劇的轉型,加之短視頻平臺已經具備電商基因,我們有理由相信,憑借更為豐富的項目導入和更加完備的制度設計,互聯網影視眾籌有望迎來新的發展契機。

參考文獻:

[1] 金韶.淺析移動互聯網時代的影視產業創新[J].傳媒,2016(9):53-54.

[2] 虞海峽.眾籌:電影內容運營風險管理的試金石[J].當代電影,2014(8):11-13.

[3] 郝雅瓊.美國電影眾籌實踐及其啟示[J].傳播與版權,2016(2):181-182.

[4] 王廣振,王新娟.互聯網電影企業:產業融合與電影產業鏈優化[J].東岳論從,2015(2):55-57.

[5] 祁悅.中國電影眾籌初探[J].科技傳播,2016(6):5.

[6] 唐紫薇.供給側改革背景下的影視投資融資新模式發展研究[J].法制與社會,2016(19):106-107.

[7] 趙佳佳.電影眾籌的模式和新玩法電影眾籌高峰論壇在京舉辦[J].中國電影市場,2015(1):8-9.

[8] 李陽. TV2.0時代的受眾進化與電視劇跨媒介敘事模式探析[J].浙江工業大學學報,2014(4):454-455.

[9] 李嘉賢,鄭庭捷,焦一駿.中美電影眾籌模式的現狀分析[J].商,2016(3):213-214.

作者簡介:錢笑(1983—),女,浙江臺州人,碩士,助教,研究方向:影視制片管理、影視發行營銷。