以“核心素養”為本的實驗課程設計

溫曉杰 李傳雄

[摘? ?要]實驗是中學化學教學的重要組成部分,它有助于培養學生的科學思維和創新意識。文章以Fe(OH)3膠體制備實驗為例,詳細闡述了以“核心素養”為本的實驗課程設計。首先,以Fe(OH)3膠體的制備實驗為切入點,采用控制變量法對制備條件進行探究;然后,引導學生通過丁達爾現象區別膠體和溶液,并提出濁液是否具有丁達爾效應的問題;接著,通過探究實驗驗證該觀點,并引出新知——膠體聚沉的條件;最后,將聚沉原理與膠體實際應用——凈水相結合,升華所學知識。

[關鍵詞]Fe(OH)3膠體;制備實驗;核心素養;課程設計

“Fe(OH)3膠體制備實驗”是高中階段的第一堂實驗課,對學生理性思維的啟蒙和實驗探究精神的激發起著重要作用。本節課的課程設計以科學精神為指導,以學生的自主探究為主線,以培養實踐創新能力和社會責任感為目標。課程首先以教材上的演示實驗為出發點,通過控制變量法探究膠體制備的幾個必要條件——蒸餾水、沸水和飽和FeCl3溶液;然后通過丁達爾效應區分溶液和膠體,并提出濁液是否會產生丁達爾效應的問題;最后引導學生以Fe(OH)3膠體為原料制備懸濁液,并對濁液的丁達爾現象進行探究。此過程中還可引出膠體的聚沉方法,并遷移出膠體的實際應用價值(凈水),最后不僅可以培養學生的動手能力和科學態度,還可以發揚創新精神。

一、教學設計

環節一:實驗引入,激發興趣

【實驗引入】參照教材實驗1-1的步驟完成Fe(OH)3膠體的制備實驗,并思考:為何選用這種方法制備膠體?是否可用在FeCl3溶液中滴加NaOH溶液的方法來制備?

【學生回答】根據初中的化學知識,向FeCl3溶液中滴加NaOH溶液并不會制得Fe(OH)3膠體,而是產生Fe(OH)3沉淀,因此不能用此方法來制備Fe(OH)3膠體。教材中的方法制備過程的要求較多,可能跟膠體的特殊性有關。

設計意圖:首先,通過新奇的化學實驗吸引學生的注意力并引入課題;隨后,通過提問的方式引導學生回顧初中化學知識,并引出Fe(OH)3膠體制備條件的苛刻性,為探究Fe(OH)3膠體的制備步驟埋下伏筆。需要注意的是,在新課導入環節中,教師可先略講采用沸水法制備膠體的原因,把它作為懸念,引發學生思考。

環節二:設計實驗,自主探究

【追問】制備Fe(OH)3膠體需要哪些必要條件?請通過實驗進行探究。

【學生A】沸水是制備Fe(OH)3膠體的必要條件。通過對比實驗進行探究:第一組,蒸餾水煮沸后滴加5~6滴FeCl3飽和溶液;第二組,在蒸餾水中直接滴加5~6滴FeCl3飽和溶液。

【學生B】蒸餾水是制備Fe(OH)3膠體的必要條件。通過對比實驗進行探究:第一組,蒸餾水煮沸后滴加5~6滴FeCl3飽和溶液;第二組,自來水煮沸后滴加5~6滴FeCl3飽和溶液。

【學生C】FeCl3飽和溶液也是制備Fe(OH)3膠體的必要條件。通過對比實驗進行探究:第一組,蒸餾水煮沸后滴加5~6滴FeCl3飽和溶液;第二組,蒸餾水煮沸后滴加5~6滴FeCl3稀溶液。

【教師總結】沸水、蒸餾水和FeCl3飽和溶液是制備Fe(OH)3膠體的三個必要條件。它的制備原理為[FeCl3+3H2O△ ]Fe(OH)3(膠體)+3HCl。加熱可以使HCl揮發從而使膠體的制備反應得以發生;如果不加熱,就僅僅是對FeCl3溶液進行稀釋。同時,自來水中含有較多的Cl-、Ca2+、Mg2+等離子,會使Fe(OH)3膠體變成沉淀;而蒸餾水含有的離子數目較少,不會使Fe(OH)膠體沉淀。FeCl3飽和溶液的加入是為了增大FeCl3的濃度,使化學平衡向右移動,有利于Fe(OH)3膠體的生成。

設計意圖:為培養學生捕捉問題的能力和促進學生學會應用控制變量法,該部分內容被設計為探究性實驗。除此之外,教師可通過板書展示化學方程式,提升學生書寫化學方程式的能力。值得注意的是,膠體的制備步驟涉及化學平衡、鹽類水解等復雜的物理化學過程。在授課過程中,教師要把握“先薄后厚”的原則,即先請學生記住Fe(OH)3膠體制備的步驟把知識學“薄”,隨后提供有關化學平衡的資料作為課外學習再把知識學“厚”。

【提問】膠體和溶液都有均一透明的性狀,如何區分兩者呢?

【學生回答】用紅色激光筆照射液體,如果出現光亮的“通路”,則是膠體;反之,則是溶液。

【追問】濁液是否具有丁達爾現象?請利用現有的藥品和器材制備濁液并進行驗證。

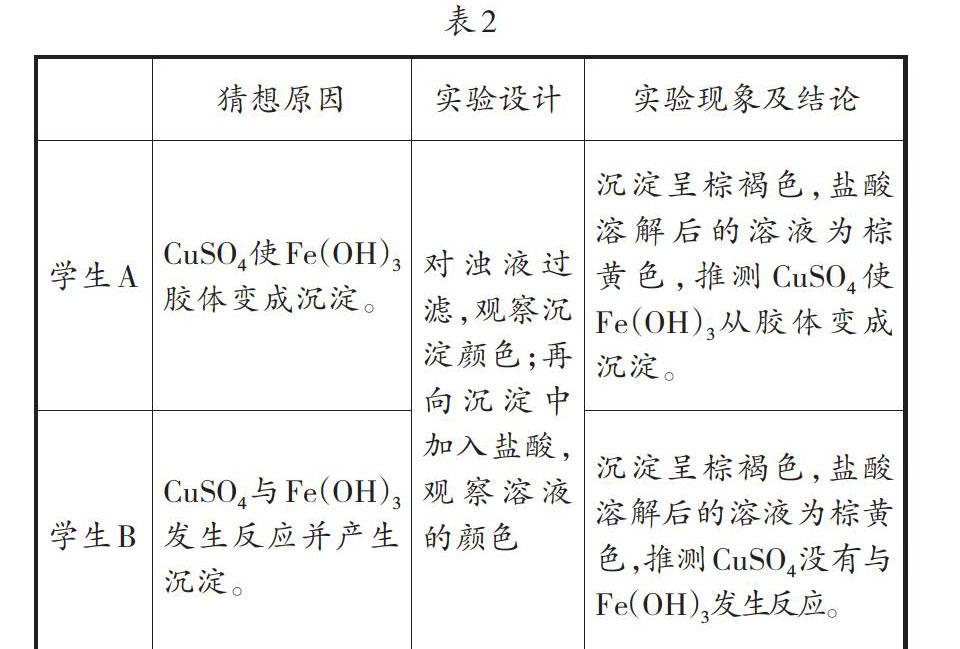

【學生活動】實驗探究。(見表1)

【教師總結】濁液沒有丁達爾現象。丁達爾效應與分散質粒子的尺寸相關:當粒子尺寸在1~100 nm時,粒子尺寸與光的波長相近,粒子會對光有散射作用,因此可觀察到光的“通路”;當粒子尺寸小于1 nm時,不能發生光的散射,因此沒有丁達爾現象;當粒子尺寸大于100 nm時,由于粒子尺寸較大,光全被粒子反射了,因此也沒有丁達爾現象。

設計意圖:除了像傳統教學中使用丁達爾現象區分膠體和溶液,本部分增加了探究“濁液的丁達爾效應”的環節。首先,通過Fe(OH)3懸濁液的制備實驗,培養學生“科學探究與創新意識”化學學科核心素養。該部分內容還為膠體聚沉的概念和方法埋下了伏筆。隨后,詳細闡述了丁達爾效應的微觀機理——光的散射,實現了宏觀辨識與微觀探析相結合。

環節三:刨根問底,獲得新知

【追問】產生濁液的原因是什么?請同學們設計實驗進行探究。

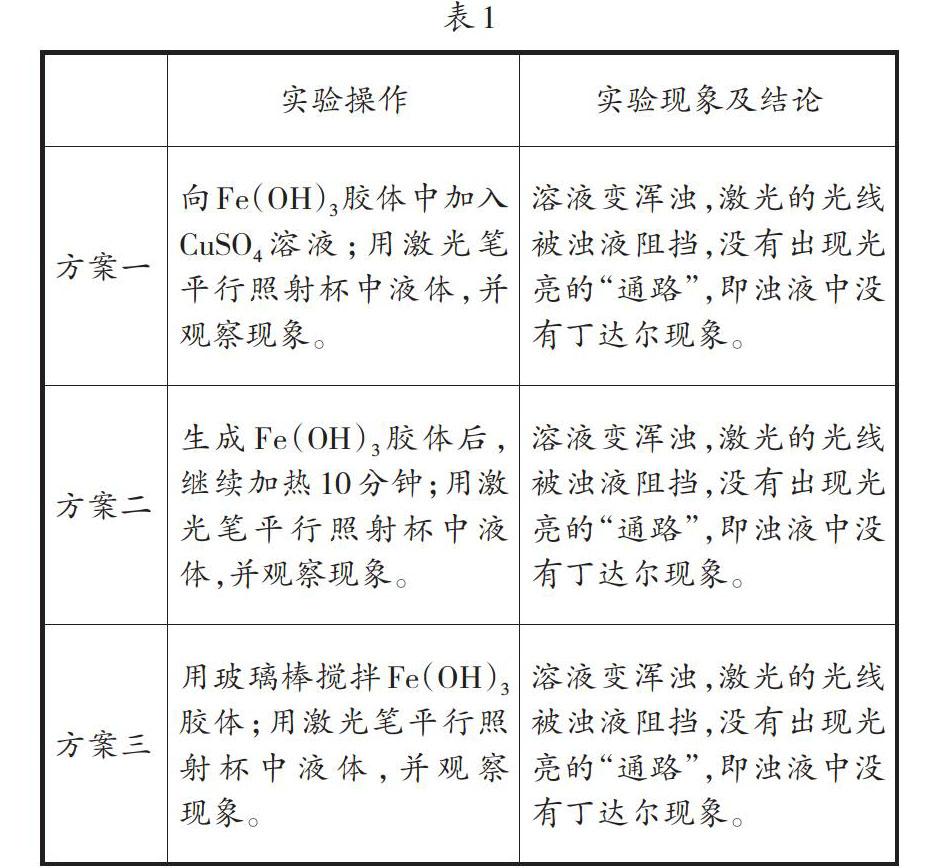

【學生活動】歸納實驗探究結果。(見表2)

[ 猜想原因 實驗設計 實驗現象及結論 學生A CuSO4使Fe(OH)3膠體變成沉淀。 對濁液過濾,觀察沉淀顏色;再向沉淀中加入鹽酸,觀察溶液的顏色 沉淀呈棕褐色,鹽酸溶解后的溶液為棕黃色,推測CuSO4使Fe(OH)3從膠體變成沉淀。 學生B CuSO4與Fe(OH)3發生反應并產生沉淀。 沉淀呈棕褐色,鹽酸溶解后的溶液為棕黃色,推測CuSO4沒有與Fe(OH)3發生反應。 ]

【教師總結】CuSO4溶液可以使Fe(OH)3從膠體變成沉淀,像這樣從膠體變成沉淀的過程叫作膠體的聚沉。根據表1的實驗探究結果可知,加入CuSO4、加熱和攪拌都可以使Fe(OH)3從膠體變成濁液。膠體聚沉的方法主要包括加熱、攪拌和加入像CuSO4這樣的電解質。

【追問】三種膠體聚沉方法的微觀機理分別是什么?

【知識拓展】膠體變成濁液的實質是分散質粒子尺寸變大。加熱是通過增加熱運動,使膠體粒子碰撞在一起的機會變大,從而增大粒子尺寸;攪拌是通過增加膠體粒子的碰撞概率,從而增大粒子尺寸;大部分膠體粒子帶電,電解質(異種電荷的離子)的加入會使膠粒聚集,從而增大粒子尺寸,最終變成濁液。

設計意圖:在該環節中,先通過實驗探究的方式引出新知識——膠體的聚沉,不僅使學生印象深刻,還培養了學生的化學實驗能力。隨后,通過知識拓展的形式,從微觀的角度分析了加熱、攪拌和加入電解質三種膠體聚沉方法的微觀機理。整個過程體現了“證據推理與微觀探析”化學學科核心素養。

環節四:歸納總結,回歸應用

【情境創設】膠體在實際生產生活中有很多應用,例如它可作為一種凈水材料。結合本課程所學知識,分析一下膠體凈水的原理。

【學生回答】根據膠體的聚沉原理,膠體可以吸附水中的離子和不溶物,并以沉淀的形式析出,再通過過濾操作,就可以實現凈水的作用。膠體粒徑較小,表面積較大,吸附量也較大,綜合考慮成本和凈水能力,常用于工業和生活凈水。

【教師總結】明礬(KAl(SO4)2·12H2O)常常用于凈水,就是因為它在水中可產生Al(OH)3膠體。除此之外,膠體還可應用于農業生產、醫療衛生、廢水處理、食品工業等領域。

設計意圖:將所學知識與實際應用相結合,培養學生解決實際問題的能力,并使他們感受到化學的魅力和作用,這體現了“科學精神與社會責任”化學學科核心素養。

二、教學反思

化學是一門以實驗為基礎的學科。實驗是化學之魂,古往今來,從拉瓦錫發現氧氣到夏蓬迪埃和杜娜開發的基因編輯技術,都是通過大量嚴謹的科學實驗來實現的。實驗不僅可以促進新理論的發現,還可以推動人類科學技術的發展。然而,實驗技術的提升和科學思維的培養不是一蹴而就的,“不積跬步,無以至千里;不積小流,無以成江海”,因此開展實驗教學,從小培養學生的科學意識十分重要。

在高中階段,學生的智力迅速發展,高中課程實驗教育必不可少,它不僅可以激發學生的學習興趣,還可以培養學生的科學思維和創新意識,這為學生日后的科研和學習奠定了基礎。因此,在課時允許的條件下,應多進行課堂實驗演示、實驗探究和課外實驗活動等。

巧妙提問和即時捕捉課堂生成是實驗課程的關鍵。課堂提問是一門藝術,好的提問不僅可以調動學生的學習積極性,營造良好的課堂氛圍,還有利于教學環節的推進。在制備Fe(OH)3膠體的實驗課程設計中,提問一環扣一環,從“制備Fe(OH)3膠體的必要條件”到“探究濁液的丁達爾效應”。在探究過程中,學生不僅可以獲得新的知識,還鍛煉了動手能力和掌握了科學思維方法。即時捕捉課堂生成也是實驗課程的關鍵。實驗課上往往會出現一些“意外”,如預料之外的實驗現象、一些意外“事故”等,把握住這些“意外”,對生成問題進行探討或拓展,不僅可以加深學生印象,還可以讓學生收獲新知識。在制備Fe(OH)3膠體的實驗課程設計中,“制備Fe(OH)3懸濁液”這一環節的靈感就源自實驗課的一次“意外”:一位學生誤把CuSO4溶液倒進Fe(OH)3膠體中,并觀察到膠體變成了懸濁液。教師即時捕捉課堂生成,進一步講授膠體聚沉的知識,這樣不僅增大了這堂課的知識容量,還滿足了學生的好奇心并解決了疑惑。

[? ?參? ?考? ?文? ?獻? ?]

[1]? 王晶,鄭長龍.普通高中課程標準教科書化學(必修1)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2]? 金吾倫.科學變革論:拉瓦錫化學革命探究[M].北京:科學出版社,1991.

[3]? DOUDNA J A, CHARPENTIER? E. The new frontier of genome engineering with CRISPR-Cas9[J].Science, 2014(6552):1077.

(責任編輯 羅 艷)