廣西高職院校資助育人工作現狀調查與對策研究

陳建紅 王漢武 路曉華 廖獎依 蔣飛燕

【摘 要】本文通過對廣西高職院校的資助育人工作進行調查,發(fā)現高職院校的資助工作存在家庭經濟困難學生認定不精準、經濟資助與能力幫扶不到位、受助學生的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力不強、受助學生的德育素質和職業(yè)素養(yǎng)有待提高等問題,提出了建立精準的家庭經濟困難學生認定機制、構建系統(tǒng)的多元化資助育人模式、建立健全資助育人工作制度、打造專業(yè)化的資助工作隊伍等對策,不斷完善資助育人工作,促進家庭經濟困難學生的全面發(fā)展。

【關鍵詞】廣西高職院校 資助育人 職業(yè)素養(yǎng) 經濟困難學生 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力

2020年,國家頒布《關于加快構建高校思想政治工作體系的意見》,強調要完善精準資助育人,加大家庭經濟困難學生能力素養(yǎng)培育力度。當前,大多數高職院校資助育人工作還停留在精準資助階段,對資助育人深度和效度缺乏深入研究。基于多種原因,高職院校的家庭經濟困難學生群體大,嚴重制約著育人目標的實現。在新時代背景下,高職院校應樹立精準資助和資助育人新理念,創(chuàng)新資助育人方式,彌補當前資助育人工作的不足,提升資助育人實效。

一、廣西高職院校資助育人工作現狀調查研究設計

為準確了解廣西高職院校資助育人的工作現狀及存在的不足,本次調查活動主要針對廣西農業(yè)職業(yè)技術學院、廣西國際商務職業(yè)技術學院、廣西建設職業(yè)技術學院和廣西職業(yè)技術學院的在校受助學生進行,采用問卷星調查和個別訪談相結合的方式,調查內容主要包括學生的基本情況、經濟情況、職業(yè)素養(yǎng)情況、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力及幫扶情況,以及學校資助育人開展情況等。本調查涉及4所高職院校共計4400名在校生,回收有效問卷4162份,有效回收率達94.59%。

二、廣西高職院校資助育人工作現狀調查分析

(一)學生的基本情況

此次參與調查的4162名學生中,女生2293人,占調查人數的55.09%,男生1869人,占調查人數的44.91%,全部為家庭經濟困難受助學生;調查對象主要集中在大一、大二年級的學生,大一、大二、大三年級學生比例分別為58.87%、34.14%、6.99%。家庭經濟困難的原因有多種(多選題),其中家庭低收入是造成家庭經濟困難的主要因素,占90.89%,其他依次為家庭成員患病、學費偏高、其他原因、單親或孤兒,分別占56.34%、44.64%、42.74%、42.12%。

(二)學生的經濟情況

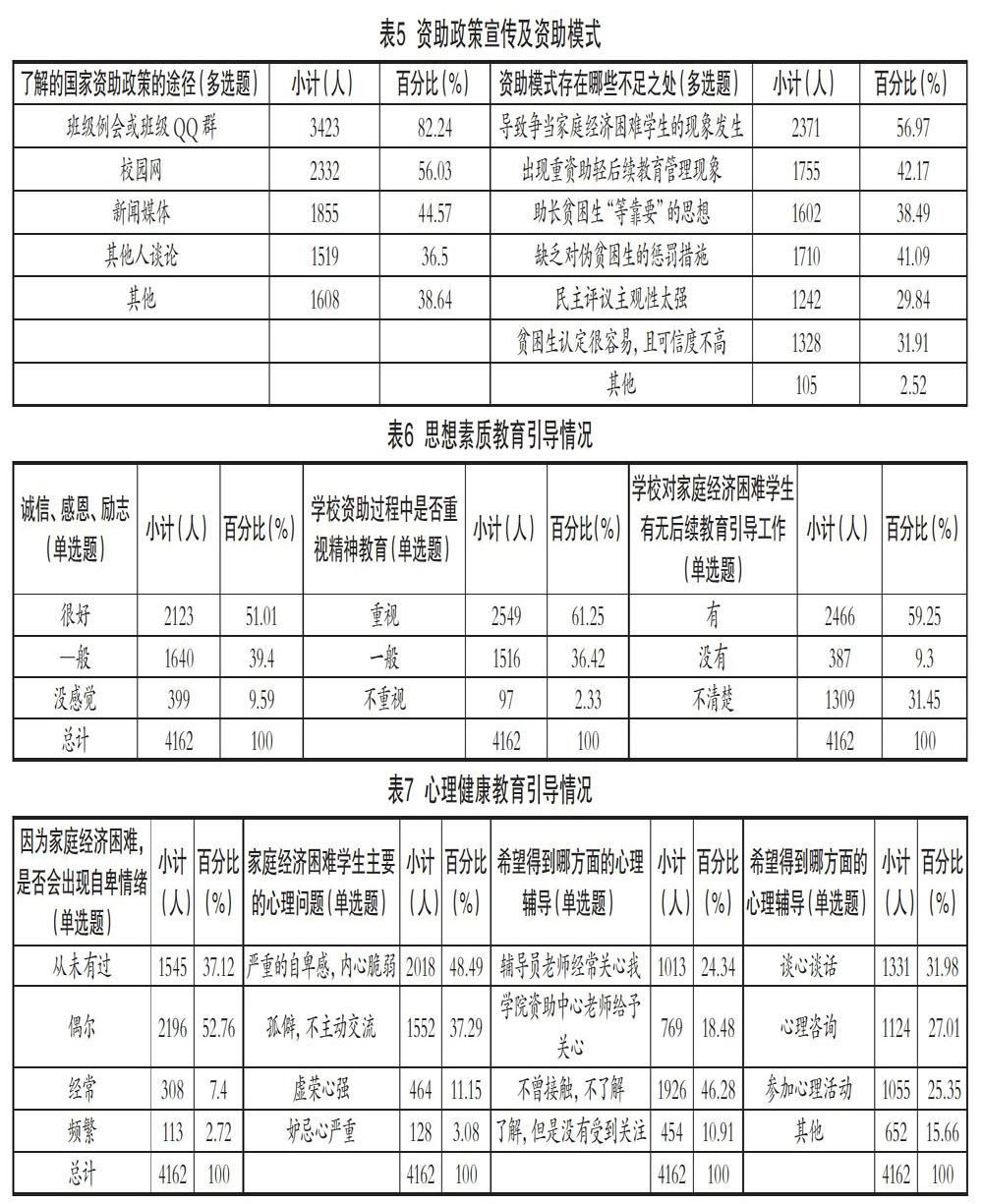

調查顯示,學生的學費和生活費來源主要由父母提供,占93.54%,其次是國家助學貸款、國家獎助學金、勤工助學、親戚朋友資助,分別占25.52%、21.31%、17.06%、5.09%。從學生的月生活消費情況來看,在1000元以下、1000~1200元、1201~1500元、1501元以上的分別占58.94%、33.45%、5.36%、2.25%。

調查結果表明,大多數家庭經濟困難學生的經濟主要來源于父母,其次是通過國家助學貸款、國家獎助學金和勤工助學等獲得資助,以此減輕家庭的負擔。大部分的家庭經濟困難學生生活簡樸,他們的月消費在平均水平以下,過度消費現象少。

在問及現有的資助項目是否能滿足家庭經濟困難學生需求,只有36.42%的學生選擇可以滿足,35.9%的學生選擇部分滿足,10.88%的學生選擇不能滿足,16.8%的學生選擇說不清楚(見表1)。

這說明現有的資助還不能完全幫助他們解決經濟困難,需要提高資助的精準度,主要原因:一方面學生對資助的片面理解,沒有認識資助的廣度,很多學生狹隘地認為只有國家獎助學金才算資助,其他如國家助學貸款、校內的獎助學金、勤工助學不算資助;另一方面需要提高資助的精準度,拓寬資助路徑,做到應助盡助。

(三)學生的職業(yè)素養(yǎng)情況

調查發(fā)現,部分家庭經濟困難學生人際交往存在障礙。語言組織能力差的學生占41.5%,普通話水平差的學生占9.72%,情緒控制能力差的學生占23.02%,不能流暢表達的學生占25.76%。較多學生團隊協(xié)作能力偏弱。需要培訓指導的學生占45.28%,需要加強團隊意識的學生占12.56%,需要加強協(xié)作配合的學生占13.35%,需要強有力的團隊號召力的學生占28.81%。很多學生組織管理能力偏弱。需要培訓指導的學生占25.25%,需要實踐經驗的學生占28.13%,需要加強管理意識的學生占25.56%,需要平臺機會的學生占21.06%(見表2)。

以上調查結果顯示,部分學生的職業(yè)素養(yǎng)有待提高,主要是加強他們的溝通能力、團隊協(xié)作能力、組織管理能力等的訓練及培訓,提升他們的人際交往能力。

(四)學生的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力及幫扶情況

在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力需求方面,需要培訓指導的學生占35.25%,需要創(chuàng)業(yè)環(huán)境氛圍的學生占23.28%,有創(chuàng)業(yè)計劃的學生占10.15%,選擇勇氣膽量的學生占31.32%。在問及對家庭經濟困難學生最有效的幫扶方式時,78.95%的學生選擇經濟資助,59.47%的學生選擇心理輔導,72.44%的學生選擇學習指導,78.11%的學生選擇技能培訓(見表3)。

調查表明,學生的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力還需要提升,學校對家庭經濟困難學生的幫扶除經濟資助外,還需要加強學生的技能培訓、學習輔導和心理輔導等,提升他們的技能水平、學習能力,增強他們的心理素質。

(五)學校資助育人開展情況

1.家庭經濟困難學生認定工作

通過訪談,發(fā)現被調查的高校都是以廣西學生精準資助管理信息系統(tǒng)和全國學生資助管理信息系統(tǒng)為依托,特別困難的學生提供相關的證明或相關截圖為主要依據,輔以班級評議小組的測評意見給予認定;比較困難的學生根據實際情況填寫認定申請表,輔以學生在校實際生活消費狀況和班級評議小組的測評意見,結合班主任和輔導員摸排學生的家庭經濟情況,進行綜合認定。調查發(fā)現,在認定工作中認為要規(guī)范評定人員構成體系的占66.24%,相關部門要加強對家庭經濟困難學生審核的占76.19%,要加強學生道德誠信觀念的占72.92%(見表4)。

說明高職院校還需要健全家庭經濟困難學生認定的機制,制訂合理的量化指標體系,全面客觀地反映學生的家庭經濟實際情況,加強學生的誠信教育,引導學生如實填寫家庭經濟情況,不夸大、不隱瞞家庭經濟實況。

2.資助政策宣傳及資助模式

問及了解國家資助政策的途徑時,82.24%的家庭經濟困難學生通過班級例會或班級QQ群獲得,56.03%的學生通過校園網獲得,44.57%的學生通過新聞媒體獲得,36.5%的學生通過其他人談論獲得,38.64%的學生通過其他途徑獲得。對于現有資助模式存在的不足之處,56.97%的學生認為會導致爭當家庭經濟困難學生的現象發(fā)生;42.17%的學生認為有重資助輕后續(xù)教育管理現象;38.49%的學生認為會助長家庭經濟困難學生“等靠要”的思想;41.09%的學生認為缺乏對偽家庭經濟困難學生的懲罰措施;29.84%的學生認為民主評議主觀性太強;31.91%的學生認為家庭經濟困難學生認定很容易,且可信度不高;2.52%的學生選擇其他(見表5)。

以上調查結果顯示,各高職院校的資助政策宣傳方式呈多樣化,家庭經濟困難學生了解資助政策的途徑有很多。但學校的資助模式還存在較多不足,如重經濟資助輕思想教育引導,缺乏對偽家庭經濟困難學生的懲罰措施,評議小組的主觀性太強,缺乏科學合理的定量評價機制,等等。

3.德育教育引導情況

(1)思想素質情況

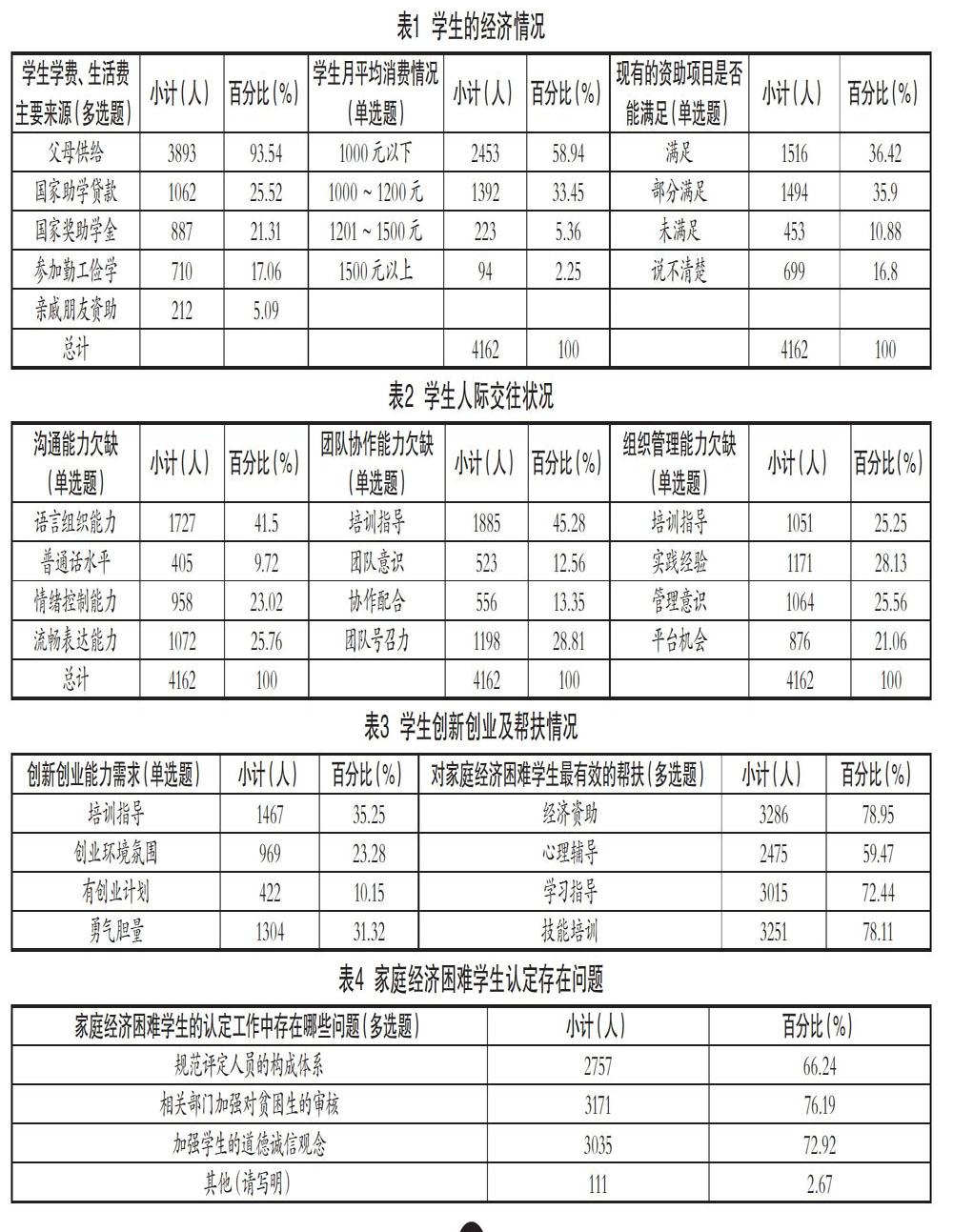

對于家庭經濟困難學生的誠信、感恩和勵志情況,只有51.01%的學生選擇很好,選擇一般、沒感覺的學生占48.99%。對于學校資助過程中是否重視精神教育,61.25%的學生選擇重視,36.42%的學生選擇一般重視,2.33%的學生選擇不重視。對于學校對家庭經濟困難有無后續(xù)教育引導工作,僅59.25%的學生認為有,認為沒有或不清楚的高達40.75%(見表6)。

以上調查表明,部分家庭經濟困難學生的誠信、感恩和勵志教育引導還未入腦入心。高職院校在資助育人過程中還需要加強思想政治教育,特別是加強誠信、感恩、勵志等思想教育,引導家庭經濟困難學生用實際行動感恩祖國和回報社會,要將物質幫助、道德浸潤、能力拓展、精神激勵有效融合,建立資助育人長效機制。

(2)心理健康情況

調查發(fā)現,62.88%的家庭經濟困難學生會出現自卑情緒,其中經常和頻繁出現自卑達到10.12%,從未有過自卑情緒的僅占37.12%。學生出現的心理問題較多,其中嚴重的自卑感、內心脆弱占48.49%,孤僻、不主動交流占37.29%,虛榮心強占11.15%,妒忌心嚴重占3.08%。當出現情緒波動時,輔導員老師經常關心的占24.34%;學院資助中心老師給予關心的占18.48%;不曾接觸、不了解的占46.28%,沒有受到關注的占10.91%。在問及希望得到哪方面的心理輔導時,希望通過談心談話進行疏導的占31.98%,選擇心理咨詢的占27.01%,參加心理活動的占25.35%,還有15.67%的學生選擇其他如傾訴和宣泄等(見表7)。

調查結果顯示,家庭經濟困難學生出現的心理問題呈多樣性,容易出現自卑、孤僻和嫉妒等負面情緒。當出現一些不良情緒時,部分學生沒有得到輔導員和班主任老師的及時關注。他們都希望能得到如談心談話和心理咨詢等心理輔導,以便及時排解負面情緒,釋放不良情緒。

三、提高廣西高職院校資助育人的對策

隨著廣西學生精準資助管理信息系統(tǒng)和全國學生資助管理信息系統(tǒng)的推廣使用,數據得到共享,極大地提高了家庭經濟困難學生的精準識別能力,逐步實現了教育資助對象精準、標準精準和發(fā)放精準的滴灌型資助。但是對一些比較困難學生的識別還存在認定不精準,容易出現偽家庭經濟困難學生現象。還存在經濟資助項目不夠豐富,學生的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力不強、心理素質不高,資助模式存在不足,精神與能力幫扶不到位的現象。高職院校應從立德樹人這個根本任務出發(fā),不斷完善資助育人工作,促進家庭經濟困難學生的全面發(fā)展。

(一)建立精準的家庭經濟困難學生認定機制

每年春、秋學期結合廣西學生精準資助管理信息系統(tǒng)和全國學生資助管理信息系統(tǒng)比對結果,對家庭經濟困難學生進行查缺補漏,進行動態(tài)認定。加強信息共享,把受災和重大疾病醫(yī)療等信息納入大數據平臺,為精準認定提供更多參考依據。同時建立校內數字資助平臺,制訂科學的量化認定指標體系。深入摸排學生的家庭經濟情況、學習情況、消費情況等,努力做到人本化認定、動態(tài)化認定和精準式認定。

(二)構建系統(tǒng)的多元化資助育人模式

要把“育人為本,德育為先”的理念貫穿資助育人工作全過程,根據受助學生成長需求,著重制訂不同階段項目式育人方案,如“誠信、感恩、勵志”品質修養(yǎng)項目、學業(yè)幫扶項目、心理健康幫扶項目和職業(yè)素養(yǎng)幫扶項目等,實施全程跟蹤教育服務,通過多種資助項目組合,全程做好家庭經濟困難學生的思想政治教育,能力提升、職業(yè)素養(yǎng)培訓,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力、心理輔導,促進家庭經濟困難學生高質量就業(yè),回饋社會。拓展資助育人項目,利用校內助困資助經費,設立多元化的獎助學金項目,開展資助活動,加強部門聯(lián)動,與創(chuàng)業(yè)就業(yè)中心、心理健康教育中心和思政教學部等部門合作,多措并舉,實施經濟資助、誠信、勵志、感恩引導、能力幫扶同時抓,實現經濟資助和能力幫扶雙線并行。

(三)建立健全資助育人工作制度

各高職院校應構建育人長效機制,完善細化家庭經濟困難學生認定辦法、資助資金管理辦法、國家獎助學金評定細則、勤工助學及勞動教育管理辦法、資助育人工作制度、家庭經濟困難學生管理辦法等,保障資助工作規(guī)范化開展,提升學生資助育人管理水平,力爭做到資助對象精準,應助盡助,獎助結合,多方向激勵家庭經濟困難學生提高自身能力素質。高職院校還應結合校情,從根本上彌補高職院校資助工作上的不足,努力探索符合學生成長需求的資助育人體系,促進受助學生茁壯成長。

(四)打造一支專業(yè)化的資助工作隊伍

高職院校之所以出現重資助輕育人現象,其根本原因在于資助隊伍人員少和人員不穩(wěn)定。常因人員不熟悉業(yè)務、不熟悉資助政策造成資助不精準;常因人員少,造成資助工作與育人工作的脫節(jié)。為此要強化資助業(yè)務隊伍建設,從以下四個途徑來打造強有力的資助育人隊伍。第一,培養(yǎng)一支懂資助、熱愛資助的輔導員和班主任隊伍,通過他們去開展日常的資助育人教育;第二,攜手黨團組織開展育人活動,培養(yǎng)受助學生的誠信、感恩、勵志品質及社會主義核心價值觀、務實求真和勇于創(chuàng)新的精神,提高家庭經濟困難學生的思想素質;第三,提高專業(yè)教師課程思政能力,對家庭經濟困難學生進行德育教育、職業(yè)素養(yǎng)教育;第四,開展人文關懷,加強家校聯(lián)系,進行家庭經濟困難學生家庭走訪,開展家庭經濟困難學生訪談,及時了解學生需求,幫助學生釋放不良情緒、健康成長。

【參考文獻】

[1]張遠航.論高校家庭經濟困難學生精準資助[J].思想理論教育,2016(1).

[2]李寶星.新資助政策下家庭經濟困難學生助后管理研究[J].中國高等教育評估,2016(1).

[3]夏青,劉濤,楊丹.“立德樹人”視角下高校貧困大學生資助育人工作現狀研究[J].襄陽職業(yè)技術學院學報,2020(1).

【作者簡介】陳建紅(1974— ),女,廣西興安人,碩士,廣西農業(yè)職業(yè)技術學院副教授,研究方向為思想政治教育;王漢武(1963— ),男,廣西百色市人,碩士,廣西農業(yè)職業(yè)技術學院高級經濟師,研究方向為區(qū)域經濟與發(fā)展、思想政治教育;路曉華(1979— ),女,河南林州人,碩士,廣西農業(yè)職業(yè)技術學院講師,研究方向為心理健康教育;廖獎依(1982— ),女,廣西田東人,碩士,廣西農業(yè)職業(yè)技術學院講師,研究方向為思想政治教育、心理健康教育;蔣飛燕(1983— ),女,廣西來賓人,博士,廣西農業(yè)職業(yè)技術學院副教授,研究方向為思想政治教育。