游離橈動脈掌淺支微型皮瓣修復末節指腹缺損術的手術方法與療效

郭小明 于春波 梁亞闖

【摘要】 目的:探討游離橈動脈掌淺支微型皮瓣修復末節指腹缺損的臨床應用及其療效。方法:在2016年1月至2020年6月間,對30例手指末節指腹缺損并伴指骨外露、不伴屈肌腱損傷的患者,進行游離橈動脈掌淺支的微型皮瓣修復術。皮瓣中不包含神經(正中神經掌皮支),供區則直接縫合。結果:橈動脈微型皮瓣全部成活,皮瓣部分感覺恢復,手掌背感覺正常, 其中兩例皮瓣邊緣出現部分壞死,通過對傷口換藥后,瘢痕愈合。供區直接縫合,未見明顯瘢痕增生。在術后的隨訪中,皮瓣飽滿但不臃腫,皮膚無色素沉著與受區相仿,遠指間關節活動良好,皮瓣有部分感覺。結論:游離橈動脈掌淺支微型皮瓣(不包含正中神經掌淺支)修復末節指腹缺損效果好,皮瓣飽滿不臃腫,能恢復部分感覺,不影響手掌部皮膚感覺,供區損傷小,是臨床上在修復末節指腹缺損手術選擇時較為理想的方法。

【關鍵詞】橈動脈掌淺支;皮瓣修復;末節指腹缺損;臨床應用

[中圖分類號]R658.2 [文獻標識碼]A [文章編號]2096-5249(2021)09-0034-02

手是人類生命中為提高生活質量罪不可或缺的器官,結構復雜,構造精密,也是受傷最多的部位之一。一旦手收到傷害,修復是十分復雜的,并且有時即使修復了也會造成不可逆的損傷。在日常的工作中,我們遇見過許多手指末節受損的患者,而手指末節指腹缺損有著多種多樣的修復方法,運用不同的修復方法得到的效果也各不相同。在顯微技術發展之前,我們常用的傳統修復方法去修復指腹缺損。指固有動脈島狀皮瓣蒂部臃腫,影響了手指血運;而臨指皮瓣術,則是住院周期長,需要再次進行手術,而且供區需植皮修復。由于這些局限性,這兩種修復方式越來越不受臨床醫師及患者歡迎。隨著科學技術的飛速發展,顯微技術的發展也越來越與臨床相結合,所以游離橈動脈掌淺支微型皮瓣修復皮膚軟組織缺損廣泛用于臨床。在2016年1月至2020年6月我們應用橈動脈掌淺支微型游離皮瓣修復末節指腹缺損30例,取得了良好效果。

1 資料和方法

1.1一般資料 本次研究病例30例,男19例、女11例;年齡23~55歲,其中27例為機器所傷,3例為人為損傷,均為手指末節指腹部分缺損伴骨外露,26例為擇期手術。

1.2方法 患者取仰臥位,在臂叢神經進行麻醉,麻醉效果滿意后進行常規消毒,清創,顯微鏡下游離出指固有動脈,然后在創面探查靜脈,同時延長傷口至指背,尋找指背靜脈,并作標志備用。依據創面剪樣布,以掌淺支的體表投影(橈骨莖突近端(約1.4 cm)與舟骨結節尺側緣連線)作為皮瓣軸線,在皮瓣的橈側不能超過拇長展肌肌腱,而在尺側則不超過尺側腕屈肌腱。先沿皮瓣橈側及近端切開皮膚以及皮下組織,運用顯微鏡技術,將橈動脈及橈動脈掌淺支解剖出來(如果在這時發現患者的掌淺支起點不正常[1]則放棄此皮瓣,另行其它術式。雖然張輝等[2]發現的變異則認為不應放棄手術。但是我們門如果遇到仍要先停止手術,之后是否手術再議),確定掌淺支存在并進入皮瓣后,沿掌淺支分離皮瓣,保留皮瓣中的淺靜脈并保留一定長度,同時保留動脈的伴行靜脈。皮瓣中游離出正中神經掌淺支,皮瓣不包含神經。皮瓣分離完畢后,將止血帶放松,觀察皮瓣的血運,在見皮瓣血運良好后,依據創面動靜脈長度斷蒂,供區直接皮內縫合。在術中是要將掌淺支與指固有動脈相吻合,靜脈就依據情況與伴行靜脈或指背靜脈吻合。

1.3術后處理和隨訪 術后一周絕對臥床,禁煙酒,抗炎、抗凝、解痙治療,紅外線燈保暖。術后密切觀察患者傷口狀態以及患者的機體功能狀態,以防危險發生。且定期更換所用藥物,到14 d拆線,拆線后指導患者主被動活動。在本次的病例之中,術后隨訪是用門診復查、微信和電話方式完成。隨訪時間主要在一個月、三個月、六個月時分別進行。隨訪和復查的內容主要包括皮瓣的外形、質地和色澤等,患指及腕關節活動度是否恢復,指腹修復處及腕部供處的瘢痕情況,以此來判斷患者術后的恢復程度。

2 典型病例

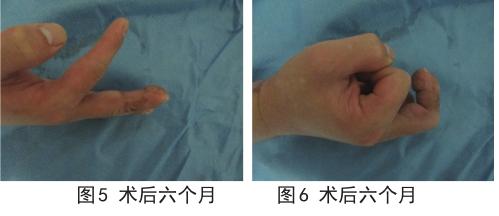

患者男性,36歲,右手中指指腹被機械損傷2h。進入急診后,給予急診行創面清創。在術前,可見右手中指的末端指腹大部分缺損,伴有骨質外露, 屈肌腱止點無損傷,見圖1。清創后, 于腕橫紋處劃出橈動脈及橈動脈掌淺支, 及劃出皮瓣形狀,見圖2。皮瓣切取成功, 并標記掌淺支動脈及皮瓣靜脈,見圖3。移植后,將游離后皮瓣縫至創面, 腕部供區直接縫合,見圖4。術后六個月時,側位見皮瓣不臃腫, 未見明顯色素沉者,并且手指主動屈伸功能正常,見圖5、圖6。

3 結果

30例皮瓣全部成活,其中2例皮瓣周緣部分壞死,通過傷口換藥的方式讓瘢痕愈合了。術后隨訪1~6個月,皮瓣逐漸飽滿不臃腫,皮瓣有部分感覺,未見明顯有色素的沉著,手掌背部感覺未見異常,供區均一期愈合,患指各關節及腕關節活動正常,無需二次手術矯正,效果十分滿意。

4 討論

4.1橈動脈掌淺支及其穿支解剖基礎研究 橈動脈掌淺支的起始處在距離橈骨莖突約1~3 cm 處,Gellman[3]及張亞斌[4]等解剖均認為腕部橈動脈掌淺支恒定出現,且張亞斌在解剖中指出橈動脈掌淺支走行的過程中會分別向尺橈側發出穿支血管發向腕掌側皮膚,這是皮瓣切取的解剖基礎。

4.2皮瓣的切取 設計好皮瓣之后就是皮瓣的切取。首先標記皮瓣軸線,使皮瓣軸線盡量位于樣布中央。直視下切開皮膚,保留穿過皮瓣的淺靜脈,并保留一定長度,顯微鏡下深層解剖探查確定橈動脈并尋找橈動脈掌淺支,觀察其走向,隨時調整皮瓣位置。皮瓣切取過程均在顯微鏡下操作,顯微鏡下操作有以下優點:①避免損傷血管;②能發現十分細小出血點,并予以結扎,防止術后出現血腫;③皮瓣切取過程要在不傷及血管的情況下將過剩的脂肪減出,使皮瓣減重;④可依據掌淺支分之走形及時調整皮瓣。皮瓣游離完成后,首先不割斷蒂部,而是要將止血帶松一些,仔細觀察皮瓣血運,如果血運良好,則斷蒂,將皮瓣覆蓋創面,調整皮瓣將橈動脈掌淺支與一側指固有動脈吻合,然后在顯微鏡的技術下對伴行靜脈及淺表靜脈進行比較,依據情況選取最優。

4.3皮瓣的特點 皮瓣之中不包含神經,在皮瓣切取過程中,若皮瓣設計將正中神經掌皮支包含在內,在皮瓣切取過程將其分離并予以保護。孫長勝、李文君等[5]報道將神經帶入可使皮瓣恢復感覺功能。然而有的學者認為如果設計成包含神經的皮瓣進行修復,那么對正中神經掌皮支的損害是致殘性的,損害了掌皮支就導致患者手掌部感覺遲鈍或徹底失去,甚至痛性神經瘤等。蔣賢領[6]等在小切口治療腕管綜合征手術中,也強調避免損傷掌皮支。由此可見,正中神經掌皮支在此起著十分重要的作用。

4.4失神經皮瓣感覺恢復 在搜索文獻后,發現失神經皮瓣感覺的恢復狀態,目前臨床未見明確報道。劉芳[7]等以大白鼠為實驗材料, 作右下腹腹壁皮瓣切除手術, 原位縫合免疫組化方法染色觀察術后不同時期及正常皮瓣內感覺神經末梢再生的情況,發現失神經皮瓣移植術后感覺神經末梢可以再生, 其再生一般從邊緣開始向中央生長。張鐵柱[8]通過臨床游離不帶神經腓骨肌皮瓣修復下頜骨缺損,游離不帶神經前臂皮瓣修復舌缺損,通過對術后6~18個月皮瓣的感覺恢復情況,認為失神經游離皮瓣修復口腔癌術后缺損感覺功能可自行恢復。神經皮瓣與失神經皮瓣在感覺恢復上究竟有多大差異。榮存敏[12]等,認為攜帶掌皮神經的游離掌淺支的皮瓣是優于失神經皮瓣的,甚至可以達到“生理性修復”的目的。目前能夠重新出現皮瓣感覺功能最理想的方法是帶神經的皮瓣移植,但該方法對供區的損害較大,使得供區以遠感覺喪失、甚或影響供區以遠肌肉活動。我們臨床切取橈動脈掌淺支均不帶正中神經掌皮支,這使得皮瓣感覺恢復受到一定程度的影響,所以說如果能尋找促進皮瓣神經再生的方式,那么對于完善手術后的恢復狀態顯得尤為重要。

橈動脈掌淺支游離皮瓣修復手指創面,其質地較薄、術后雅觀,供區不易發現可直接縫合無需植皮,患指不再增加多余的瘢痕,已廣泛應用于修復手部創面。對于末節受區靜脈條件差或者無可供 吻合靜脈的情況,與其浪費時間尋找靜脈或者在顯微鏡下艱難的地吻合,不如采用本手術進行處理。這是我們手術的經驗,但是更多的臨床經驗和機制仍需進一步研究。

參考文獻

[1] 應志國, 邱開松 橈動脈掌淺支高位起始1例[J]. 中國臨床解剖學雜志, 2006, 24(2): 118-118.

[2] 張輝, 孫長勝, 張玲玲, 等. 橈動脈粗大掌淺支高位變異一例[J].中華顯微外科雜志, 2020, 43(5)517.

[3] Gellman H, Botte MJ, Shankwiler J, et al. Arterial patterns of thedeep and superficial palmar arches[J]. Clin Orthop Relat Res, 2001, 38(3): 41-46.

[4] 張亞斌, 李會曉, 夏利鋒, 等. 橈動脈腕橫紋穿支皮瓣的解剖及臨床應用[J]. 中華顯微外科雜志, 2015, 38(5): 479-48.

[5] 孫長勝, 李文君, 姜翠, 等. 帶神經的同指順行指動脈島狀皮瓣修復指腹缺損[J]. 臨床醫藥文獻雜志, 2018, 5(12): 81-82.

[6] 蔣賢領, 陳晶. 小切口治療腕管綜合征的臨床療效分析[J]. 當代醫學, 2019, 25(23): 138-139.

[7] 劉芳, 常增林. 失神經皮瓣移植術后感覺神經再生的研究[J]. 中國現代醫學雜志, 2002, 12(7): 28-31.

[8] 張鐵柱, 姜穎, 陳坤. 游離皮瓣修復口腔癌術后缺損感覺恢復的研究[J]. 口腔頜面外科雜志, 2013, 23(3): 212-214.

[9] 榮存敏, 李印龍, 王芳, 等. 攜帶正中神經掌皮支的游離橈動脈掌淺支皮瓣修復指損傷感覺恢復的評價[J]. 中華顯微外科雜志, 2016, 41(5): 446-449.

作者簡介:郭小明(1986.02-),男,研究生,主治醫師,研究方向:手足外科疾病的診斷與治療。