鐵路行車安全雙重預防機制體系的建設

張江榮

摘 要:鐵路行車安全雙重預防機制涉及安全風險管控和隱患排查治理兩個方面,這一體系的建設,是落實鐵路行車安全主體責任,遏制行車安全事故的重要舉措。安全,是鐵路運輸永恒不變的主題,抓好行車安全,強化現場作業過程控制,運用科學的預防機制來保障國家運輸大動脈的安全暢通。

關鍵詞:行車安全;雙重預防;體系建設

1 鐵路交通事故的定義、等級劃分

1.1 鐵路交通事故的定義

鐵路機車車輛在運行過程中發生沖突、脫軌、火災、爆炸等影響鐵路正常行車的事故,包括影響鐵路正常行車的相關作業過程中發生的事故;或者鐵路機車車輛在運行過程中與行人、機動車、非機動車、牲畜及其他障礙物相撞的事故,均為鐵路交通事故(以下簡稱事故)。

1.2 事故等級劃分

根據《鐵路交通事故應急救援和調查處理條例》(國務院令第501號,以下簡稱《條例》),事故分為特別重大事故、重大事故、較大事故和一般事故四個等級。一般事故分又為一般A類事故、一般B類事故、一般C類事故、一般D類事故。

2 鐵路行車安全事故案例

西安東車輛段新豐下行始發X10611次列車發生制動抱閘事故,構成責任鐵路交通一般D10類事故。

2.1 事故概況

2015年12月17日14時26分,紅外線調度員報告,X10611次列車(編組47輛)(蘭州西機務段HXD1-1044號機車牽引),機后5位P70-3837619車輛空氣制動機緩解不良,14時32分達到寶雞站4道,經現場處理后(關門處理)15時49分由寶雞車站開出,耽誤本列1小時23分鐘,構成責任鐵路交通一般D10事故。

2.2 原因分析

(1)隱患排查失控,車輛外觀異狀檢查不到位。在寶雞東站調查時發現P70-3837619故障部位兩塊閘瓦磨損程度不一(其中一塊出現局部熔渣,另一塊磨損程度較輕),說明基礎制動裝置存在卡阻別勁現象。通過全路紅外線聯網系統查看P70-3837619運行軌跡發現,該車由新豐五場發出后,新筑車站顯示軸溫正常,長陵車站A2軸升至最大值,興平車站短暫回復正常后,自武功車站開始至寶雞東站,軸溫一直呈上升趨勢,且從絳帳車站開始出現波形直至寶雞東站A2和A5軸分別預報微一,整個過程數據表明新豐五場始發作業時車輛基礎制動已經存在閘瓦厚度差較大或閘瓦外觀夾渣及存在堆積物現象,檢查員尤彬未及時發現車輛外觀異常狀態,錯失了消除隱患的最佳時機。

(2)安全風險沒有管控,始發列車送車制度流于形式。調閱X10611次送車錄音發現,12月17日8時53分29秒送車人員向值班員匯報了“12道開”,值班員也進行了回復,12月17日8時56分43秒列車開出后,送車人員向值班員匯報“12道送車正常、列尾連、風管捆”,值班員用同樣用語進行了回復。存在的問題:一是送車人員未按標準匯報車次,二是列車開出三輛車后送車人員才到達送車位置,造成三輛車漏送,違反《始發列車送車》作業標準要求。

3 雙重預防機制的建立與運行

3.1 雙重預防機制建立的必要性

上述一般D10類事故的發生,看似偶然的,但是分析后能清晰的看到事故發生的必然性:隱患排查失控、安全風險沒有管控,這些隱患風險的存在,必將導致現場作業事故的發生。2020年全國鐵路未發生鐵路交通特別重大、重大事故,但發生較大事故13件,同比增加9個。事故頻發需要重新思考和定位安全監管模式和企業事故預防水平。2016年1月7日中共中央政治局常委會會議上,習總書記指出“必須堅決遏制重特大事故頻發勢頭,對易發重特大事故的行業領域采取風險分級管控、隱患排查治理雙重預防性工作機制,推動安全生產關口前移,加強應急救援工作,最大限度減少人員傷亡和財產損失”。總書記的重要論述,深刻揭示了安全生產的內在規律,要求我們必須從源頭上管控風險、消除隱患,防止風險演變、隱患升級導致事故發生。國務院安委辦2016年10月9日印發《關于實施遏制重特大事故工作指南構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的意見》,2019年8月22日國鐵集團下發了《安全雙重預防機制工作指南(試行)》(鐵辦安監〔2019〕22號)。近年來,路網快速發展、新技術新裝備大量投入運用、客貨運量持續增長的新常態下,潛在的安全風險持續加大,系統功能設計缺陷、關鍵部件質量隱患較為突出,而實時監測、超前發現源頭質量隱患的能力不足,治理源頭隱患的制約手段不夠,超前防范、源頭治理、綜合施策的安全管理理念還未全面貫穿于安全生產全過程,所以,必須扎實推行安全雙重預防管理。

3.2 風險管控和隱患排查治理的關系

安全風險(簡稱風險)。是指發生危險事件和危害暴露的可能性,與隨之引發的人身傷害或健康損害或財產損失或環境破壞的嚴重度的組合。

隱患就是危險源中的一種類型,是指可能導致事故發生的不安全因素的根源、狀態或行為,或它們的組合。

兩者是相輔相成、相互促進的關系。

安全風險管控是隱患排查治理的前提和基礎,通過強化安全風險管控,從源頭上消除、降低或控制相關風險,進而降低事故發生的可能性和后果的嚴重性。

隱患排查治理是安全風險管控的強化與深入,通過隱患排查治理工作,查找風險管控措施的失效、缺陷或不足,采取措施予以整改,同時,分析、驗證各類風險因素辨識評估的完整性和準確性,進而完善風險管控措施,減少或杜絕事故發生的可能性。

安全風險管控和隱患排查治理共同構建起預防行車事故發生的雙重機制,構成兩道保護屏障,有效遏制重特大行車事故的發生。

3.3 雙重預防機制的運行

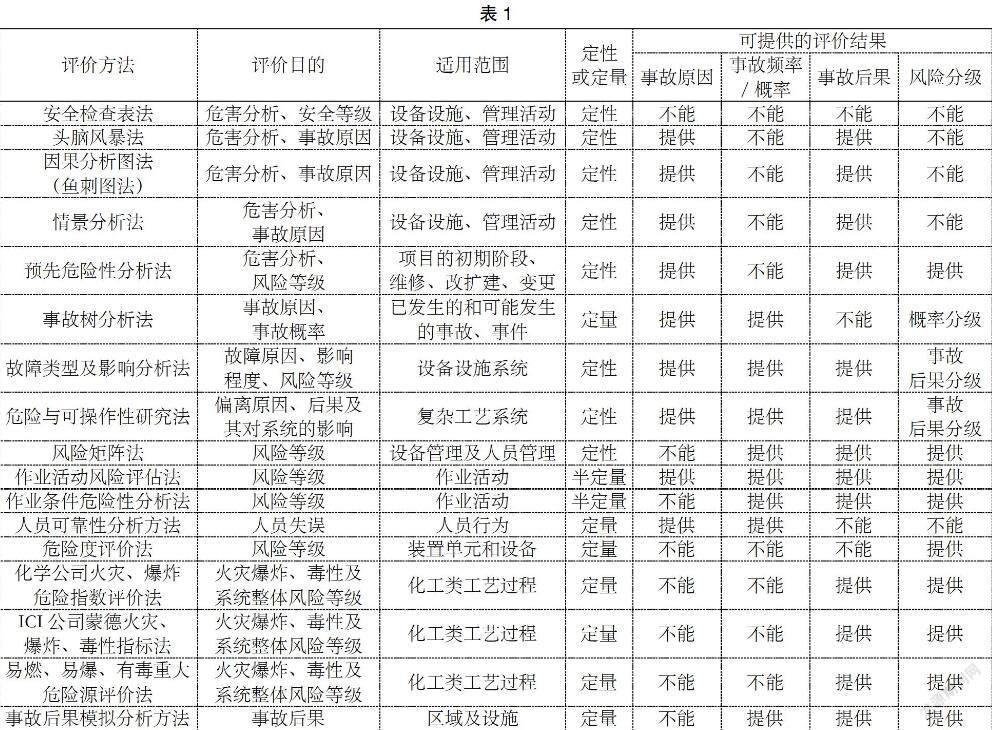

3.3.1 安全風險評價方法

3.3.2 安全風險控制方法

(1)“4T”風險控制方法。該方法主要是從技術手段來考慮,針對不同的風險狀況,企業可以選擇:

Terminate:消除,停止。這種手段主要針對可能性很高,而且一旦發生其后果非常嚴重的風險。這是一個不能容忍的風險,必須消除它。Transfer:轉移。這種手段主要針對發生的可能性很低,但一旦發生其后果非常嚴重的風險。針對這種風險,企業可以選擇轉移的方法。最常見的轉移就是保險。Treat:處理。這種手段主要針對發生的可能性一般,發生后其后果也一般的風險。這是人們最容易忽視的風險。調查顯示,80%的事故都因此類風險而至,因此,必須認真處理這類風險。Tolerate:容忍。這種手段主要針對發生的可能性很低,而且一旦發生,其后果也是十分輕微的風險,因此,將其定義為可容忍的風險,但這并不表明企業就可以忽視它的存在,它也需要管理,只是它不是企業需要優先處理的風險,需要企業足夠的關注。

(2)“4L”風險控制方法。這種方法主要是從企業組織管理的層級來考慮,針對不同的風險狀況,企業應該分類別、分級、分層、分專業從4個層面(level)進行風險控制,也叫“4分管控”原則。分類是對可能涉及的風險進行歸納分類,明確管控對象,解決有哪些風險的問題。分級是對風險按其嚴重度進行排列,為風險管控提供焦點,解決重點關注哪些風險的問題。分層是依據風險程度,落實風險管控的管理責任,解決誰來管的問題。分專業是依據風險對象,落實風險管控的執行主體,解決誰去控制風險的問題。

(3)IRCC風險控制層次理論。是在4T方法的基礎上,通過長期的應用與實踐,逐步形成一套風險控制層次理論。第一,不論高風險還是中低風險,管理風險最好的方法就是消除它。第二,如果風險不能消除,選擇通過工作環境的設計來降低風險。第三,如果風險不能通過設計的方法來降低,那就選擇工程或隔離的措施來處理。當上述所有手段都考慮后,如果還存在風險,那只有通過行政管理的手段來控制。

4 結語

我們要以安全風險辨識和管控為基礎,以隱患排查和治理為手段,運用現代風險管理和事故預防理論,在安全預防管控工作中以雙重預防機制的理念為統領并貫穿始終,在具體的安全工作環節中充分運用雙重預防機制的方法,并與現行有效的安全管理制度有機結合,實現安全風險辨識研判、分級管控和隱患排查、整改、消除的閉環管理,不斷提高雙重預防工作水平,把各類風險控制在可接受范圍內,確保鐵路行車安全有序可控。