借力小組評價 推動班級共治

■北京市通州區潞河中學 敦 帥

一、建立班級小組評價制度的初步考量

每個班級都是在矛盾運動中發展的。建立小組時學生正處于高二年級,他們之間有了一定的共同體意識,矛盾已經演化為團體要求架構內的個人屬性間的矛盾。班級中的對立已經不再是情感上的對立,而是由于認識水平、價值觀和體驗、個性等方面的不同造成的邏輯和個性上的對立。此時班級內學生的班級意識和目標意識比較一致,合作競爭式小組的建立就成了學生追求自我發展和共同發展的內在需求,小組評價帶動他們在互助中了解自己、了解他人,也有利于穩定團結、協作互助的班級氛圍營造。

二、建立小組評價制度的具體做法

小組評價制度建立以來,從關注積分,到關注質評,是一個不斷前進的過程。

(一)探索小組積分模式

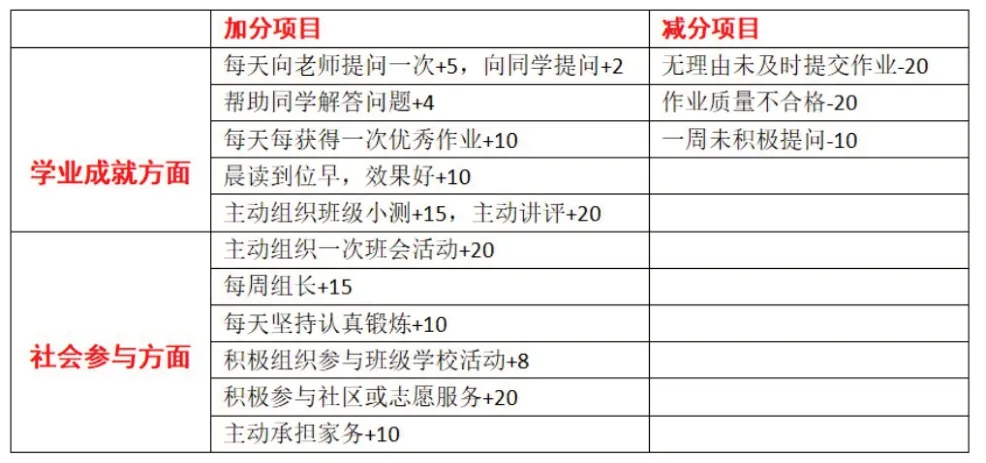

小組制度建立之初主要采取了積分制,即結合學校、班級實際情況,做出細致量化標準,引導學生向標準努力,以積分記錄,并定期反饋。

小組積分標準

積分一般用于以下場合:第一,每周班會時進行分享,小組之間進行比拼,激發學生的內驅力。第二,個人積分情況進行單獨溝通。小組積分制要求每一項活動的完成應有記錄,因而要求情況真實。這樣可以了解到平時與教師溝通較少的學生的狀態,了解他們的困難,幫助他們進行調整。第三,將積分反映出的問題與家長溝通分析,加強家校合作。

在這個過程中,班主任既是協調者,也是服務者。積分制的建立充分考慮了學生意見,因而在開展過程中,班主任充當的是協調者的角色,并不強制要求執行,只有建立在共識基礎上的班級管理規則才是最有效的;同時班主任也是服務者,幫助學生解決組內問題,引導他們的需求、情感和個性合理地在班級釋放。

(二)關注小組評價的多元開放

積分雖然直觀明了,但枯燥的數據終歸缺乏對學生的關懷。評價的目標是促使學生自我調節、自我發展,而不是局限于一時積分的優劣高下;評價的主體雖然給了學生,由學生自我記錄,但是學生、師生之間的協商卻不充足;評價的結論量化單一,缺少開放型的質性評價,不利于增強學生信心和明確改進方向。基于此,小組評價制度進行了改良。

第一,在積分的基礎上,開展小組留言和互相點贊。每周班會課上,學生可以看到積分之外的組員留言,能夠看到他人對自己的肯定是學生每周最期待的一件事;此外也邀請各組之間互相點贊。這種方式讓積分不再枯燥,學生接受建議更加平和,小組之間的關系也更加緊密。

第二,通過周記拓寬學生自評和班主任評價的途徑。學生把一周所感所想記入周記,作為班主任則給學生回信,幫助他們解決問題,搭建了溝通的渠道。班主任不僅是匯報積分、批評總結的單一形象,更是書面好友,不僅可以更多地了解小組積分的真實情況,和學生的關系也親近了許多。

第三,邀請任課教師和家長參與小組評價活動。在小組積分的評價標準中,有找教師問問題的硬性標桿,學生常常小組一起行動,一個人問問題,幾個人都可以聽,任課教師無形之中也會樂于參加班級小組活動。

有了這種開放性的小組評價體系后,更有利于學生的反饋調節,有利于促進學生成長,起到了積極的導向作用。

(三)記錄學生與班級的成長過程

第一,通過積分激勵開展小組競賽活動。例如,利用高三成人禮活動,開展“追夢路上”的小組活動,學生在硬質卡上彩繪大學,迎接高三學子走紅毯,寄托自己的希望,活動后小組互相投票,并留存在成長記錄袋中。

第二,建立成長記錄袋,學生在元旦時收到來自所有同學的“夸夸你”信封,這里面有來自同學們對自己成長的評價和鼓勵,每年元旦聯歡會最期待的就是拆開這個信封。

評價不是教育的最終環節,而是鑲嵌于師生、生生彼此促進、共同建構的過程,小組活動記錄的這些材料其實就是一個協商共建、良性互動的發展過程。

三、班級小組評價制度的效果與反思

小組評價制度實施以來,獲得了學生的認可,大部分學生都認為小組制度可以調動自己的積極性,能夠在互助的過程中增強自己的責任感,能在評價的過程中發現改變自己的樂趣,發現班級共治的樂趣。

學生把自己的感悟寫在了周記中:“小組評價制度會讓我做很多之前不敢做的事情,例如運動、做家務、問老師問題,如果不是它,我很難把一件事堅持下來這么久……同時因為組員們都不想給小組失分,所以大家都在改變自己,提升自己。”

同時,我也在實施小組評價制度的過程中不斷反思:第一,班級發展是一個動態的過程,會出現新情況、新問題,小組評價又講求開放民主的氛圍,因而既不能由班主任專斷評價標準,也不能完全交給學生,應該在面臨新問題時應進行多次協商,尋求解決辦法并不斷進行完善。第二,不同年級的學生有不同的特點,高二穩定期實施的評價制度對學生來說是經歷了高一適應期后的新做法,因而能夠積極配合,進入高三后如何更加有針對性地落實還需要進一步思考。

小組評價制度的多元主體和發展性評價需要進一步完善。例如,應該邀請任課教師參與進來,而如何與選班制度有效結合還需要挖掘學生的積極性,增強和選科班級教師的溝通配合;同時,發展性評價的記錄如何更好地留給學生,能成為他們離開高中時的深刻回憶,也是需要我不斷摸索創新的。

蘇霍姆林斯基曾說:“沒有抽象的學生可以對之機械地搬用一切教育和教學的規律。沒有什么統一的先決條件能使全體學生都獲得好的學習成績。”同樣也沒有能夠一勞永逸的班級管理辦法。班級小組評價制度讓學生成為自我管理的主體,成為班級共治的主體,但如何讓這一方式發揮更為持久的作用,還需要不斷探索。