基于LabVIEW自動測試系統的測量誤差分析及優化

褚衍廷 余雨婷 溫占燕

摘要:在靜態測試和動態測試中都會不可避免的產生測量誤差,由于測量誤差具有不可避免性,因此,應加強誤差控制,保證測量結果準確與真實。本文主要針對基于LabVIEW自動測試系統的測量誤差進行分析及優化。首先對自動測試系統的發展進行介紹,并對基于LabVIEW自動測試系統的組成及現狀進行分析。然后在對自動測試系統隨機誤差及系統誤差產生的原因,傳遞過程進行分析的基礎上,給出優化措施。最后以軌道交通裝備基地現場測試所存在的實際問題為案例,對測試線長度、儀器本身及地線三個方面對誤差的影響進行分析并給出改進措施。

Abstract: Measurement errors are inevitable in both static and dynamic tests. Because of the inevitability of measurement errors, it is necessary to strengthen error control to ensure the accuracy and authenticity of measurement results. This paper mainly analyzes and optimizes the measurement error of automatic test system based on LabVIEW. Firstly, the development of automatic test system is introduced, and the composition and current situation of automatic test system based on LabVIEW are analyzed. Then, based on the analysis of the random error, the cause of system error and the transfer process, the optimization measures are given. Finally, taking the practical problems existing in the field test of rail transit equipment base as an example, the influence of test line length, instrument itself and ground wire on the error is analyzed and improvement measures are given.

關鍵詞:自動測試系統;隨機誤差;系統誤差;優化措施

Key words: automatic test system;random error;system error;optimizing measures

中圖分類號:P207+.1? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-957X(2021)16-0193-03

0? 引言

在測量期間,測量獲得的結果、真實參數之間的差距,稱為測量誤差。真實參數在客觀環境中,具有存在的真實性,能夠在特定時空環境中展現出事物真實狀態,在表達時存在局限性。在測量過程中,想要獲得待測結果的真實情況,減少誤差具有必要性。測量工作,應遵循一定原理、測量技巧、特定測量設備,在受控環境中,由專業人士完成測量工作,以保障測量準確。由于測量操作,在理論認知、實踐活動方面,存在著相似性,無法保障測量方法的完善性。同時在實驗儀器精準度、測量精確性方面,存在測量精度控制的局限性。加之環境因素作用,在多方干擾條件下,將會形成測量結果與真實值之間的差距,統稱為誤差。

針對誤差構建的自測系統,在多年應用發展歷程中,功能逐漸完善,適用于多種誤差檢測,同時添加了精度、效率的檢測項目。基于LabVIEW的自動測試系統是面向儀器資源管理的代表,雖然自動測試可以去除人工測試所產生的誤差,但誤差仍不可避免地存在,影響測試結果的精度。因此,研究測量及測試系統誤差,尤其在工業現場實際應用中減少和消除誤差的影響非常必要。

1? 自動測試系統發展及現狀分析

1.1 自動測試系統的發展

以計算機為運行平臺,在控制程序作用下,自動化運作誤差測定程序的設備,稱作自測程序。在上世紀60年代,測定領域中廣泛開展了計算機的應用,自測技術獲得了技術發展,在眾多領域中開展了廣泛應用。自測程序的發展歷程,早期側重于單項專業檢測,中期關注單個領域檢測,后期以模塊檢測程序為主,具有檢測的適用性。

①專業型:早期的自動測試系統多為針對具體測試任務而研制的專業系統,隨著單片機與嵌入式系統應用技術以計算機總線技術的飛速發展,這類自動測試系統已具有新的測試思路和技術支持。第一代自動測試系統,在多個領域中,性能顯著超越人工測試,比如測試時間,測試精準性等。

②單個領域檢測:中期檢測程序,此系統的建設,是以接口總線為平臺,采取組件搭建形式,形成了全新的自測程序。添加此種自測程序的設備有多種類型,比如萬用表。此種自測程序,具有獨立的運行優勢,可作為備用設備。現階段此種類型的自測程序,添加的接口總線,具有可編譯、功能通用等特性,現已廣泛應用于工業、交通、航空航天等多種領域。

③模塊化集成型:后期自測程序,其程序組成以模塊化設備為主,測試項目具有通用性,在數據傳輸、組建配置等方面,表現出較高靈活性、功能拓展性等測試優勢,作為當前測試程序的主要應用。

1.2 自測程序的現實發展情況

自測程序一般由五部分組成。第一是控制器(計算機、微處理器、單片機等),它是整個系統的核心;第二是被程控的測量儀器或設備,稱為可程控儀器;第三是總線與接口,連接控制器和可程控儀器,完成信息交換;第四是測試軟件,為了完成測試任務而編制的應用軟件;第五是適配器,連接被測設備和可程控儀器。

自動測試臺具有優越的測試特性,其核心在于用軟件實現自動測試,雖然可以消除因為人工測試所帶來的誤差,但是誤差具有發生的必然性,對于測試結果真實性產生干擾作用。以測量精度為視角,應加強誤差問題回避。針對誤差形成類型、誤差形成原因等方面做進一步分析。

2? 測量誤差的有效控制

依據誤差形成特點,測試程序中的誤差類型,主要包括隨機類、粗放類、程序類三種。粗放類型的誤差表現,主要表現為測試結果與真實理論參數之間形成了較大差異表現,可使用3σ法則回避此種誤差問題。然而,事實上,此類誤差問題,普遍歸結于人為測量不規范。因此,在操作自測程序時,應規范操作,保障連接的準確性,能夠有效回避粗放類誤差問題。

2.1 隨機誤差分析及優化

當對同一個量測量多次時,得到一系列不同的測量值,每個值都有誤差,這些誤差出現沒有特定的規律。

①測量設備形成的隨機誤差表現,表現在設備測量偏差,供電頻率浮動,零部件結構異常,線束的老化等;

②環境方面的因素,包括溫度、濕度微弱的變化,電磁場的干擾等。

隨機誤差特點如下:

①正負誤差發生次數一致性:當正誤差=負誤差絕對值時,兩種誤差發生次數相似;

②小誤差數量多:誤差數量集中在絕對值較小的范圍;

③誤差均值趨零性:在測量次數累加作用下,誤差均值約等于零。

由此確定:如若針對特定參數,進行不少于兩次的測量,將會回避隨機誤差問題的干擾,由此獲取較為真實的測量結果。多次測量活動中,獲得了誤差均值趨近于零,此種特性能夠限制測量次數,減少隨機誤差干擾。

2.2 系統誤差成因與回避方法

2.2.1 系統誤差成因

測量結果的準確性,干擾條件包括誤差、系統兩類因素。由于系統形成的測量偏差問題,不容易被發現,而且多次測量也不能減小它的測量結果,這種誤差對系統測量的精度影響更大。

系統誤差的形成,具體指在等同測量條件下,對相同參數開展多次測量活動時,系統形成的誤差,具有固定性。或者在測量條件有變化的情況下,誤差呈現出規律性。結合誤差表現特點發現:系統誤差區別于隨機誤差,無法在多次測量活動中,回避誤差問題;系統誤差的形成,以函數規律為主。在誤差分析期間,能夠獲取誤差成因,可采取系統調試、修正等方式,減少誤差影響。結合自測程序的組成情況,能夠發現:系統誤差滲透在信號處理的各系統程序中,包括采樣誤差、放大器誤差、A/D轉換誤差以及軟件運算中的誤差等。

如圖1所示,為系統誤差傳遞過程。

自測程序在任意測試環節中,均會形成誤差問題,此類具有傳遞性的誤差問題,將會在誤差輸出時,形成積累誤差。如若將被測信號與傳感器的傳輸環節,誤差設定為a1、將傳感器與信號處理之間的環節誤差,設定為a2,以此類推。由于各程序相互關系為串聯,則有關系式:

a= a1×a2×a3×…×an

系統誤差的傳遞過程可以表示如下:

Δy=a(1+e%)Δx

其中Δy是信號輸出時形成的誤差值,a作為測試程序中信號傳輸各環節的誤差系數總值,e%表示測試程序運行帶有的誤差表現,Δx是指在測試程序中,被測信號傳遞時攜帶的傳遞誤差。由Δy計算方法可知:測試程序形成的誤差總數,是受到了系統各環節傳遞誤差、系統自身誤差等多項因素的共同作用。

2.2.2 系統誤差回避方法

此種誤差問題,可借助修正系統予以回避,以消除系統誤差問題。

3? 案例分析

本文根據某軌道交通裝備基地現場測試所存在的實際問題,對測試線長度、儀器本身及地線三個方面分別對誤差的影響進行分析并給出改進措施。

3.1 線長對誤差的影響及改進措施

3.1.1 線長對誤差的影響

現場在使用自動測試臺測量精度要求較高的插件時,需要特別考慮線長對測量結果的影響。例如在某測試臺上測量時,供電電壓為24V,工作電流為0.3A,此時可確定選擇0.5mm2的銅導線,根據電阻的計算公式R=ρL/S,在20℃時,銅導線的電阻率為0.0175Ωmm2/m,若一米長的導線,可知電阻為0.035Ω,當工作電流為0.3A時,此時在導線上的壓降為0.0105V,即10.5mV,由此可見對于測量要求高的插件來說,線損造成的誤差是相當大的。

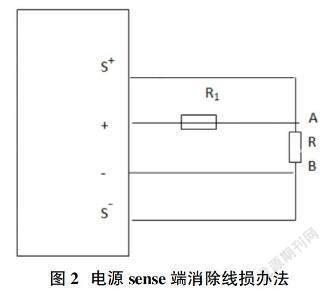

由于線束自身帶來的電阻導致產生壓降,因此我們必須保證測量點和電源給過來的點位是等電勢的,此時就引入了電源里的sense端的概念。具體如圖2所示。

3.1.2 線長測量誤差問題的改進方法

由圖2可知,在測量電阻R時,如果不加上S+和S-,那么由于線損R1的影響,會導致A點的電壓不等于電源電壓,這樣就會導致誤差的產生。但是加上S+和S-時,起到一個補償的作用,A點的電壓為S+,B點的電壓為S-,即在測量被測品R時,兩端的電壓為標準的電源電壓,這樣就消除了線損,減小了誤差,達到了精確測量的目的。

3.2 儀器對測量誤差的影響及改進措施

3.2.1 儀器對測量誤差的影響

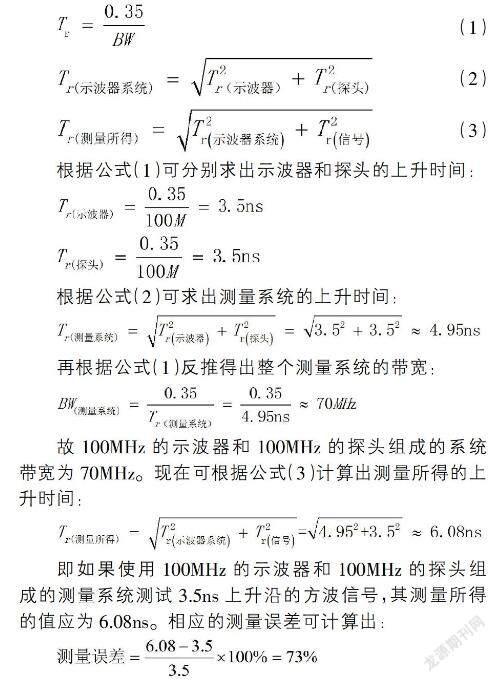

當使用100MHz探頭和100MHz示波器組成的測量系統,測量上升時間為3.5ns的方波信號時,其誤差會有多少呢?示波器的上升時間是指一個示波器從理論上來說能夠顯示的最快的瞬變的時間,它與示波器的帶寬有關。對于頻率低于1GHz的示波器,有:

(1)

(2)

(3)

根據公式(1)可分別求出示波器和探頭的上升時間:

根據公式(2)可求出測量系統的上升時間:

再根據公式(1)反推得出整個測量系統的帶寬:

故100MHz的示波器和100MHz的探頭組成的系統帶寬為70MHz。現在可根據公式(3)計算出測量所得的上升時間:

即如果使用100MHz的示波器和100MHz的探頭組成的測量系統測試3.5ns上升沿的方波信號,其測量所得的值應為6.08ns。相應的測量誤差可計算出:

由此可得出使用100MHz的示波器和100MHz的探頭組成的測量系統測試3.5ns上升沿的方波信號測量誤差達到了73%。這種誤差肯定是不允許存在的。

3.2.2 儀器測量誤差問題的改進方法

通過前面的介紹了解到了示波器和探頭的帶寬對被測信號的影響。那么在已知測量上升沿的情況時,我們該如何選擇測量系統的帶寬。測量系統的上升時間與被測信號的上升時間的比例對應上升時間的測量誤差如表1所示。

由此可知,示波器帶寬(示波器和探頭組成的系統帶寬)一般選擇被測信號頻率的5倍以上才能達到較高的精度要求。

3.3 在測量誤差中地線的作用及優化方法

3.3.1 在測量誤差中地線的作用

在波形測量程序中,以波形上升沿和下降沿為測量方向時,地線過長會導致波形失真,從而影響測量的結果。地線過長即在測試程序中,信號反饋所經過的路徑較長,在信號發送器位置輸送的信號,將會反饋回流至發送器。反饋路徑,具體指單一信號的傳輸回流路線。同時,差分信號在反饋時,表現出多種路線特點。因此,在測量誤差期間,如若存在單端探頭連接不規范,或者差分探頭任意端口并未完成有效連接,信號回流信號就無法通過正常的路徑回流,經過開關矩陣后,導致測量誤差偏大。

3.3.2 地線不利作用的回避方法

在信號測量時使信號回路盡可能的短,在經過開關矩陣時就要考慮布線的長度等因素,或者采取地線與信號線閉合處理形式,在閉合處理形成的區域,將予以有效控制,減少閉合區域過大問題。同時,在測量期間,在使用單端探頭測試活動時,可憑借接地線,完成被測信號的參考點和示波器的地連接起來,差分探頭測試時應該將示波器和被測設備共地,這樣就能減小測量中的誤差,特別是在測量精度要求比較高的數值時(納秒級別),會有很明顯的效果。

4? 結論

本文主要針對基于LabVIEW自動測試系統的測量誤差進行分析及優化。在對自動測試系統隨機誤差及系統誤差產生的原因,傳遞過程進行分析的基礎上,給出優化措施。重點以軌道交通裝備基地現場測試所存在的實際問題為案例,對具有代表性的測試線長度、儀器本身及地線三個方面對誤差的影響進行分析并給出改進措施。儀表的測量誤差是不可能絕對消除的,但是要盡可能減小誤差對測量結果的影響,使其減小到允許的范圍,所以要根據測量的要求和對測量結果的影響程度來選擇消除方法。在測量準確度和精密度要求較高的測量中,必須全方面的考慮誤差來源及對應減小誤差的措施。

參考文獻:

[1]田旭光,蔡金燕,張大偉.自動測試系統校準過程中測量通道的誤差修正[J].電測與儀表,2007,44(10):57-60.

[2]梁皖貴,楊世武,陳建譯,等.基于虛擬儀器的自動測試系統誤差分析及處理[J].鐵道通信信號,2007,43(4):9-10.

[3]電動機微機自動測試系統測試誤差分析及改進方法[J].電力自動化設備,2014,34(6):67-71.

[4]佚名.基于PXI總線的空間站對接機構自動測試系統硬件平臺設計[J].載人航天,2018,24(5):122-126.

[5]陳關君.基于虛擬儀器的多通道濕敏電容自動測試系統設計[J].傳感器與微系統,2018,37(1):108-109.