基于混合式教學的“數列的極限”案例研究

包云霞 趙文才 魯法明

【摘要】以“數列的極限”為教學案例,探討了基于線上、線下相結合的混合式教學方法和綜合評價體系在教學過程中的實施步驟,從而使學生成為教學過程的主體,提高了學生學習的積極性和主動性;并且有效解決了教學互動與學情反饋等方面的問題。

【關鍵詞】混合式教學 ?數列的極限 ?教學互動 ?學情反饋

【基金項目】山東科技大學青年教師本科教學拔尖人才培養計劃(BJRC20190503);山東科技大學優秀教學團隊建設計劃資助(JXTD20160507);山東科技大學數學分析課程教學團隊建設計劃資助(JXTD20180504)。

【中圖分類號】G64 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2021)05-0007-03

基于互聯網的信息化,線上教學讓知識表現得更形象、具體,既活躍了課堂氣氛,又拓展了學生的知識面;此外,信息化教學中,采取的是多元評價機制,對學生的學習態度、學習過程、課后實踐以及互助合作程度等多方面做出評價。這樣使得教師對學生的評價更加客觀、全面,有利于提高學習者的積極性和自主探究能力。

高等數學的主要研究對象是微積分,極限是微積分的基礎,因此,對極限思想和概念的理解和掌握直接決定著微積分思想的理解和掌握。本節課采用線上、線下相結合的混合式教學方式對“數列的極限”進行教學,使學生深刻地理解數列極限的“?著-N”定義及用極限的嚴格定義證明數列的極限是本節課要解決的主要問題。

一、教學目標

1.知識目標:理解數列極限的“?著-N”定義;掌握利用定義證明數列極限的方法。

2.能力目標:使學生初步理解有限和無限、量變和質變相互轉化的辯證關系,在潛移默化中培養學生的辯證唯物主義思想。

3.情感目標:通過莊子名言,劉徽“割圓術”,讓學生對中國傳統文化及數學成就有一種自豪感;通過分析給出數列極限的嚴格“?著-N”定義,讓學生感受探索的樂趣和成功的喜悅,體會數學的嚴密邏輯性和數學美;通過極限的發展歷程,讓學生了解數學家們的勤奮和嚴謹,不斷探索的精神,提升學生學習熱情和勇于攀登的精神。

二、教學策略

1.采取線上、線下結合的混合式教學模式:首先,課前在學習平臺發布本次課要解決的重點和難點問題,引導學生們基于網上教學資源提前預習,提出自己的問題;其次,結合學生們提出的主要問題精選本節教學內容,以短小精悍的“微課”形式制作教學課件;此外,課堂教學過程中穿插提問、搶答、練習、小組討論等環節檢驗學生們的課前預習情況及課堂掌握情況,活躍課堂氣氛,提升學生們分析問題的能力;最后,在教學平臺布置課后思考,鼓勵學生們踴躍發言、共同討論,從而對極限的概念有更進一步的理解,初步學會用極限的概念解決實際問題。學生們的上述活動都將形成一個線上的學習成績,計入最后的考評。

2.啟發式教學,激發學生學習興趣:課堂教學按照“情境導入-直觀分析-嚴格定義與推理—實例分析—學習總結—知識拓展”的步驟展開教學。教學過程由淺入深,環環相扣,在學生掌握知識點的同時,培養學生的邏輯思維能力。

3.突出重點,化解難點:通過課前布置線上學習內容及課堂上動畫展示極限過程讓學生直觀地感受“?著-N”含義;通過詳細的推導和例題的解答鞏固重點,化解難點。

三、教學安排

(一)線上自學部分

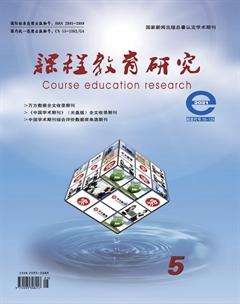

1.結合實例(圖1)給出數列極限的直觀定義

2.結合實例初步理解數列極限的嚴格定義

試以1+n為例進行分析,初步理解數列極限的嚴格定義,并解答思考題(圖2),初步理解ε 任意性及Ν被動性和不唯一性。

(二)線下討論部分

1.情境導入

首先通過莊子“一尺之棰,日取其半,萬世不竭”(圖3)引入數列極限的樸素思想;之后,介紹劉徽的“割圓術”(圖4),由此引出極限在實際中的應用,激發學生對極限的學習興趣。

2.直觀分析

結合線上學習情況,安排提問環節(圖5),以“選人”的方式解決這一問題,由此給出數列極限的直觀定義。

3.嚴格定義與推理

5.學習總結

回顧數列極限的直觀定義、精確定義及幾何意義(圖8);強調利用定義證明數列的極限基本步驟,同時指出可適當放大不等式求取N。

6.知識拓展

借助芝諾悖論(圖9)引導學生進一步思考極限的概念,體會有限與無限之間的辯證關系,引導學生課下自主學習相關內容。

總結數列極限的發展歷程,融入課程思政。從公元前三世紀左右極限的萌芽到十八世紀第二次數學危機,再到十九世紀數學家柯西、維爾斯特拉斯等人在前人所積累的大量成果(包括許多失敗的嘗試)的基礎上,給出極限的精確定義,建立起微積分的理論基礎,這中間經歷了兩千多年的時間。極限概念的發展歷程充分說明任何事物的發展都不是一帆風順的,都是遵從否定之否定的發展規律;因此,我們在日常的學習和工作中要想取得一些成績一定要敢于質疑,勇于否定,同時也要沉得住氣,持之以恒。

布置相關作業及下節預習內容。如何根據數列極限的嚴格定義給出函數極限的嚴格定義呢?二者有什么不同呢?以此鞏固學生本節課學習的知識,引出下節的學習內容,培養學生學習知識的遷移能力。

三、總結與反思

本次課基于線上、線下的混合式教學方式能夠讓學生積極主動地分析、解決問題,通過課堂提問、練習,能夠全面地、有效地了解學生們的學習掌握情況,根據反饋情況及時地調整教學內容。

從授課情況來看,大部分學生理解了數列極限的嚴格定義,能用定義嚴格地證明數列的極限,達到了教學目標。但是也發現少部分基礎較弱、學習主動性不強的學生跟不上課堂的節奏,學習起來比較吃力,所以在后續的教學過程中將對如何調動這一部分學生學習的積極性,如何更好地進行分層教學作進一步的探討。

參考文獻:

[1]楊憲立,趙自強.問題驅動原則在高等數學教學中的運用[J].河南教育學院學報(自然科學版),2014,23(1):49-52.

[2]同濟大學數學系.高等數學[M].7版.北京:高等教育出版社,2014.

[3]趙文才.基于混合式教學的“梯度”教學案例研究[J].大學教育,2018,3:61-70.

[4]吳慧卓.高等數學教學中滲透課程思政的探索與思考[J]. 大學數學,2019,35(5):40-43.

[5]劉濤.淺談一階線性微分方程在混合式教學模式下的解法探索[J].攀枝花學院學報,2019,36(2):110-112.

[6]蔣英春.“互聯網+”時代高等數學自主學習教學模式的探索與實踐[J].大學教育,2018,9:92-94.

作者簡介:

包云霞(1979年3月-),女,漢族,山東省海陽市人,碩士研究生,講師,研究方向:貝葉斯統計。