高質量發展視角下珠三角九市城市創新能力評價研究

吳凡 鄧詩范

摘? 要:珠三角九市是粵港澳大灣區的重要組成部分,其創新能力對推動大灣區高質量發展具有關鍵作用。文章采用文獻分析法構建了珠三角九市城市創新能力評價模型,新增“創新效益”指標測算創新績效,運用熵值法對2019年珠三角九市城市創新能力進行實證分析,將珠三角九市城市創新能力分為3個梯隊,并得出城市創新投入與創新績效之間顯著相關、相互影響,創新成果產出與創新效益兩者之間因果關聯不強,珠三角九市城市創新成果轉化利用有待提升的結論。基于此,文章提出建立珠三角九市城市創新協同機制,營造創新環境;加大創新資源投入,強化城市間創新發展要素支撐;積極搭建協同創新平臺,提升創新成果轉化效益等對策建議,以期進一步推動珠三角九市城市創新能力發展與粵港澳大灣區高質量發展。

關鍵詞:珠三角九市;城市創新能力評價;高質量發展

中圖分類號:F299.2;F127 文獻標識碼:A

DOI:10.19881/j.cnki.1006-3676.2021.09.01

Research on the Evaluation of Innovation Ability of Nine Cities in the Pearl River Delta from the Perspective of High-quality Development

Wu Fan? Deng Shifan

(School of Public Policy and Management,Guangxi University,Guangxi,Nanning,530004)

Abstract:Nine cities in the Pearl River Delta are an important part of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area,and their innovation capabilities play a key role in promoting high-quality development of the Greater Bay Area. The article uses the literature analysis method to build the city innovation ability evaluation model of nine cities in the Pearl River Delta,the new“innovation”performance indicators to measure innovation,uses the entropy value method to conduct empirical analysis on city innovation ability of nine cities in the Pearl River Delta of 2019 and divides them into three echelons,and concludes that there is a significant correlation and mutual influence between city innovation input and innovation performance,the causal relationship between innovation output and innovation benefit is not strong,and the transformation and utilization of urban innovation achievements in nine cities in the PRD needs to be improved. Based on this,the paper proposes to establish the collaborative mechanism of urban innovation in nine cities in the PRD to create an innovation environment;increases investment in innovation resources;strengthens support for innovation development factors among cities and in order to further promote the development of the innovation capacity of nine cities in the PRD and the high-quality development of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area,it will actively build a collaborative innovation platform and enhance the transformation efficiency of innovation achievements.

Key words:Nine cities in the Pearl River Delta;Evaluation of urban innovation capability;High-quality development

2017年10月,黨的十九大強調了創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念,推動各行各業“高質量發展”,創新驅動發展戰略是新時代高質量發展的重點要求。2021年3月,習近平總書記在參加第十三屆全國人民代表大會常務委員第四次會議青海代表團審議時強調“高質量發展不只是一個經濟要求,而是對經濟社會發展方方面面的總要求”。城市群的發展是區域經濟的排頭兵,具有重要引領作用,粵港澳大灣區由珠三角九市、香港特別行政區和澳門特別行政區組成“9+2”城市群模式。國務院于2021年制定的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》多次提及粵港澳大灣區,并明確提出要“高質量建設粵港澳大灣區”,提升大灣區創新策源能力和全球資源配置能力,打造成引領高質量發展的第一梯隊,更好地推動區域協調發展。

近年來,城市群的研究興起,粵港澳大灣區引起了更多學者關注,其中大灣區高質量發展視角成為學者們的研究熱點,創新作為引領發展的第一動力,常常與高質量發展聯系在一起。當前,對粵港澳大灣區創新發展的大部分研究集中在科技創新和區域協同創新兩個領域。在科技創新研究方面,粵港澳大灣區科技協同創新的現狀、趨勢和未來走向是學者們研究的熱點問題,基本以實證分析為主,且多以“專利”為科技創新的核心指標。例如,Freeman等[1]提出技術可以是創新發展的重要指標;王盟迪[2]使用萬人專利申請授權量為因變量,采用泰爾指數的方法,運用相關軟件得出大灣區科技創新能力空間差異演變趨勢圖;李文輝等[3]選取大灣區合作申請專利指標,用SPSS軟件對灣區協同技術創新的現狀進行分析;覃成林等[4]將城市間發明專利聯合申請量作為城市間協同創新聯系的變量,分析粵港澳大灣區城市間協同創新聯系的網絡特征、空間格局演變及其影響因素;陳岸明等[5]將國際三大灣區與粵港澳大灣區的重大科技基礎設施布局進行比較,發現粵港澳大灣區布局存在的不足,根據大灣區實際提出未來布局的建議。在區域協同創新研究方面,相對于科技創新,相關研究人員更關注區域整體的創新水平,研究創新范圍更廣且更全面。Bergman[6]從創新網絡視角進行區域協同創新研究;Taylor[7]認為,城市地位的變化受復雜網絡系統節點與其他節點間的相關性、流動性和密集性等影響,從行業發展視角和區域創新驅動發展的研究為區域協同創新發展提供了新理論、新方法和新視角。辜勝阻等[8]從協同視角建議推進區域創新能力提升;劉雪芹等[9]認為,要從基礎體系、運行支撐體系、演化引導體系3個方面協同推進創新生態系統建設。

珠三角九市作為粵港澳大灣區的重要組成部分,對大灣區發展起著關鍵的作用,研究和評價珠三角九市的城市創新能力,能進一步推動大灣區區域協調發展和高質量發展。對粵港澳大灣區珠三角九市的研究還有待進一步深入,特別是校準和協同珠三角九市和香港、澳門的創新發展水平,對粵港澳大灣區的發展具有重要的意義。筆者將構建城市創新能力評價指標體系,新增“創新效益”指標測算創新績效,運用熵值法呈現珠三角九市城市創新能力類型和分布特點,分析問題和解決問題,從而更好地推動珠三角九市創新協同發展,進一步促進粵港澳大灣區的高質量發展。

一、研究設計與城市創新能力評價指標構建

(一)研究設計與指標篩選

城市創新能力評價指標選取通常采用投入、產出與轉化的指標進行測量,蹇令香等[10]采用2017年大灣區各地市統計年鑒,從科技創新研發投入、科技創新成果績效、科技創新平臺環境等三方面構建了12個二級指標,運用多維正態云模型,測算了粵港澳大灣區科技創新協同度,對大灣區的科技創新水平進行了評價和分析。鎖箭等[11]在評價粵港澳大灣區高質量創新發展水平的研究中設計了創新環境、創新投入與創新產出3個子指標及10個細化指標。杜德林等[12]在評價珠三角地區產業與創新協同度的研究中,基于“科教資源—知識產權—產業發展”的創新發展鏈條,構建了科教資源密集度、知識產權支撐力與產業競爭力3個目標層。

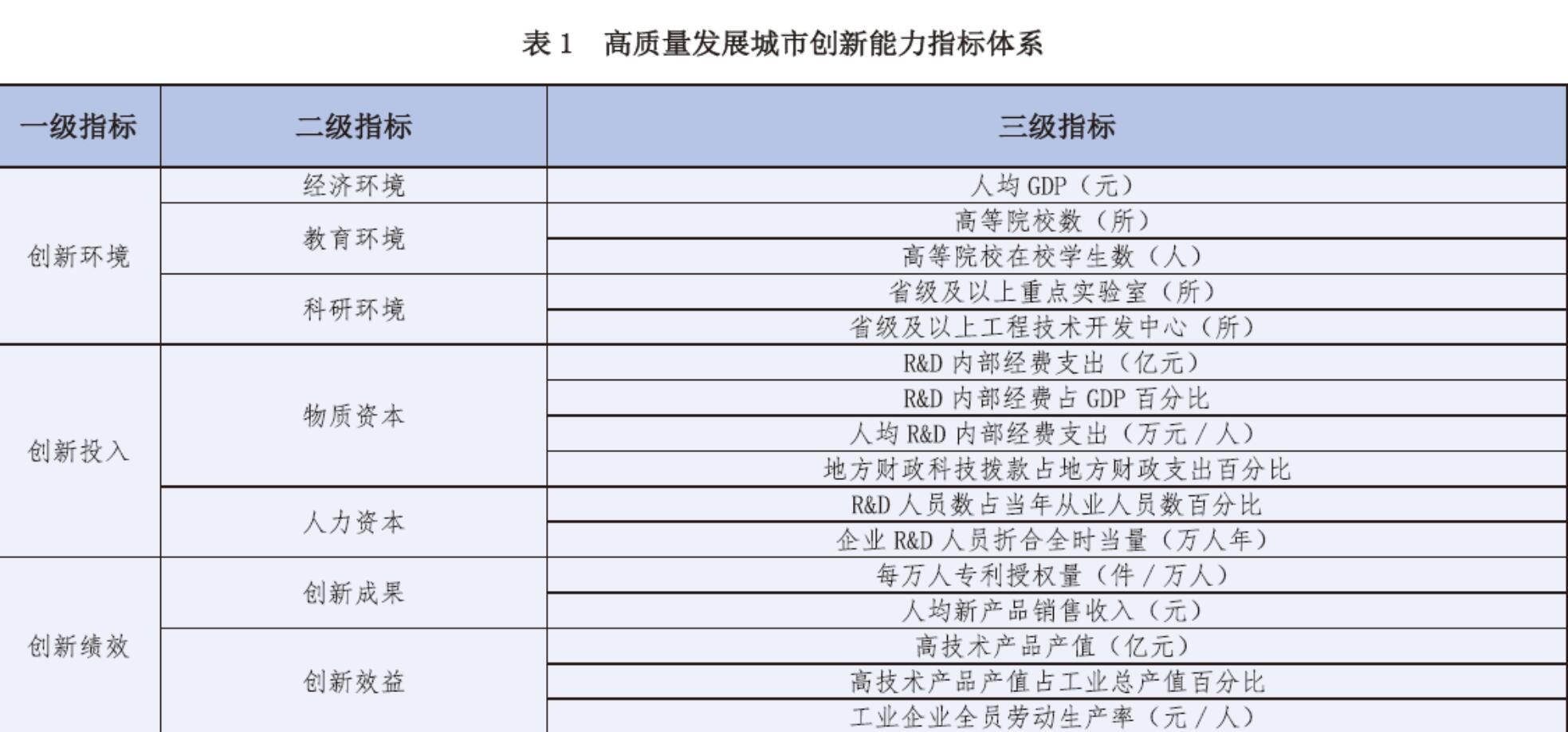

筆者采用文獻法,參考《中國區域創新能力監測報告2019》中區域創新水平評價體系指標,綜合考慮創新環境、投入、產出與轉化4個方面,以及政府、企業、高校、科研機構4個主體,構建了城市創新能力評價指標體系。指標體系包括創新環境、創新投入、創新績效3個一級評價指標、7個二級指標和16個三級指標(詳見表1)。

(二)一級指標相關性分析

1.創新環境水平

創新環境水平是創新能力發展的基礎,高質量發展是在現有發展基礎上提升發展質量,優化現有的創新環境水平。筆者選取環境中可衡量的經濟、教育與科研環境指標來進行評價。經濟水平是創新環境的物質基礎,經濟方面主要選取了人均GDP來衡量;高等院校數量代表著一個地區高等教育發展水平和人才培養的能力,高等院校在校學生數體現了創新發展人才后備力量的儲備水平,教育方面選取了高等院校數量和高等院校在校學生數量兩個指標;最后選取了省級及以上重點實驗室和省級及以上工程技術開發中心作為體現地區科研實力的指標。

2.創新投入水平

創新投入水平是影響創新能力的最主要的因素,另外投入影響產出,對創新投入水平的測算有助于更好地分析創新產出水平結果。投入的人力、物力是筆者關注的兩個主要方面,首先在物質投入方面選取R&D內部經費支出、R&D內部經費占GDP百分比(研發強度)、人均R&D內部經費支出、地方財政科技撥款占地方財政支出百分比4個指標;在人力資本投入方面選取R&D人員數占當年從業人員數百分比、企業R&D人員折合全時當量兩個指標。這6個指標均與創新投入水平成正比,在6個指標的選取中盡量選擇百分比、人均指標,更好地體現相對規模水平,使對比更具有科學性。

3.創新績效水平

筆者將創新績效水平的衡量指標分為創新成果和創新效益兩個二級指標,創新成果是投入的資源得到了有效利用,創新效益是產出的成果得到有效的利用,轉化為社會或經濟效益。創新成果是對創新投入的產出過程反饋,選取了每萬人專利授權量、人均新產品銷售收入;創新效益水平的衡量指標是高技術產品產值、高技術產品產值占工業總產值百分比、工業企業全員勞動生產率3個指標。

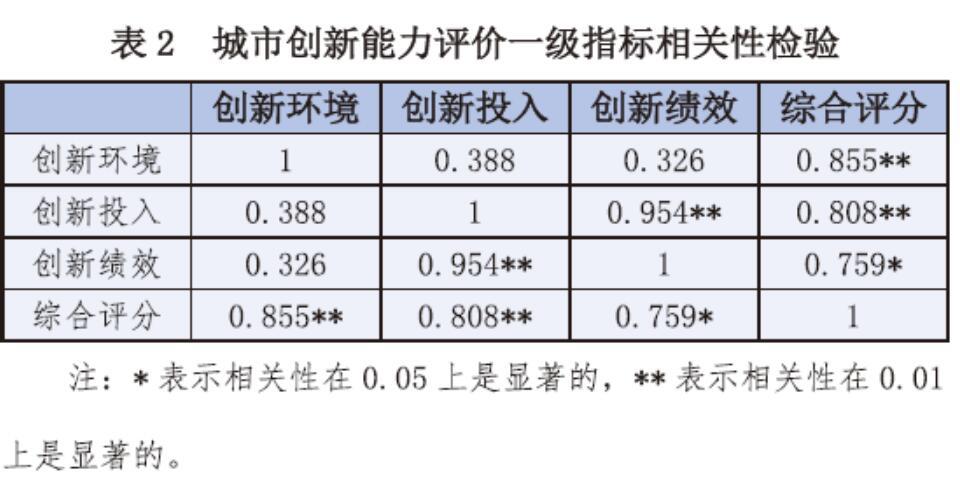

為了更好地檢驗指標設計的合理性,筆者運用SPSS對創新能力評價體系中一級指標的相關性進行分析,發現3個一級指標的設置合理性較高,與城市創新能力的綜合評分之間的相關系數都達到0.7以上,能較好地反映區域創新能力。(見表2)

二、珠三角九市創新能力評價實證研究

(一)數據來源

數據的時效性、真實性和客觀性是評價珠三角城市創新能力的重要依據,筆者引用的各項指標數據主要來源于《2020年廣東省統計年鑒》《2020年廣東科技統計年鑒》以及廣東省大灣區9個地市的2020年統計年鑒等面板數據,并在此基礎上通過計算得到部分相對數指標。

(二)數據分析方法

筆者運用熵值法對各評價指標進行賦權,借助熵值法計算指標的權重可以有效避免主觀的誤差。熵值法假設評價對象為m個,評估指標為n個,形成原始矩陣(Vij)mxn。因各指標的量綱不同,會對數據造成差別影響,為了減少這種影響,增強數據結果的可信度,筆者采用熵值法對數據進行標準化處理,熵值法中將數據進行標準化有兩種方式,因所有指標都屬于正向指標,故采用正向指標標準化公式,如下:

(i=1,2,3...n;j=1,2,3...m)(1)

通過標準化處理后,進行下一步熵值計算。通過熵值法得到各個指標的信息熵,信息熵越小,信息的無序度越低,其信息的效用值越大,指標的權重越大。在以下公式中,m為樣本數,n為指標數。

計算第i年份第j項指標值的比重:

(i=1,2,3...n;j=1,2,3...p)? ? ? ? (2)

計算指標的信息熵 :

,其中? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (3)

計算指標權重Wi:

,其中? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(4)

在公式中,Xij表示的是第i個年份第j項評價指標的數值,max{Xj}和mix{Xj}分別指的是所有年份中第j項評價指標的最大值和最小值。根據公式(2)(3)(4),計算出16個三級指標的權重。

(三)實證分析結果

根據已構建的評價指標體系和各項指標賦權,計算出珠三角九市2019年城市創新能力綜合評分(見表3)。從整體上看,珠三角九市城市創新能力排序分別為:廣州(0.7124)、深圳(0.5795)、佛山(0.2765)、珠海(0.2270)、東莞(0.2167)、中山(0.1258)、惠州(0.1196)、江門(0.0882)和肇慶(0.0342)。珠三角九市城市創新能力綜合評分處于0.03~0.8分之間,其中最高分城市為廣州市,最低分城市是肇慶市,廣州是肇慶的20多倍,區域城市創新能力水平差異較大,階梯式等級分布較明顯(見圖1)。

1.珠三角九市城市創新能力聚類分析

根據綜合評分結果并采用SPSS.21對珠三角九市綜合評分做聚類分析(見表4),將珠三角九市城市創新能力水平分為3個梯隊。第一梯隊城市有廣州、深圳兩市;第二梯隊城市有珠海、佛山、東莞三市,第三梯隊城市有惠州、中山、江門和肇慶四市。

2.第一梯隊城市創新能力分析

廣州市與深圳市位于第一梯隊,分別高出綜合平均分0.4518和0.3189。從總分看,廣州市高于深圳市,并遙遙領先其他城市。從城市創新能力驅動力來看,高分的兩個城市有著不同的驅動源,廣州主要來自其良好的創新環境,創新環境指標得分位于九市首位,且是第二名深圳市4倍多。其原因有三:(1)廣州市作為省會城市,經濟基礎較好;(2)廣州教育資源基礎好,擁有高等院校81所,教育環境和人才儲備基礎實力基礎雄厚;(3)實驗室和工程技術中心數量遙遙領先科研環境實力領先其他地市。此外,廣州市的創新投入和創新績效得分也相對較高。深圳市綜合得分位于第二,其創新投入一級指標得分排名第一,深圳市主要依靠其相當于廣州2倍多的創新投入驅動城市創新能力。深圳市為改革開放創新示范區,重視創新發展并體現在創新投入的物質資本和人力資本上,其經濟基礎實力雄厚GDP總量為26927億元,R&D經費內部人均支出為91.04萬元,約為廣州市的3倍,地方財政科技撥款占比排在九市中首位(12.05%),工業企業人員折合全時當量也位于第一(25.02萬人年)。從城市創新績效看,創新投入與創新績效呈現正向相關關系,深圳市城市創新績效水平位于九市中的首位,主要得益于政府對創新投入的重視;深圳在教育環境僅為廣州市十分之一,科研環境約為廣州市四十分之一的情況下,僅憑借人力資本和物資資本的大投入,深圳市獲得了廣州近2倍的創新績效,遙遙領先廣州市。

3.第二梯隊城市創新能力分析

珠三角九市中城市創新能力位于第二梯隊的是佛山市、珠海市與東莞市,3個城市創新能力綜合評分差距不大,基本在綜合平均分(0.2606)上下。從城市創新能力驅動力來看,排名第三的佛山市與第一梯隊城市深圳市非常相似,政府治理以創新投入為主、創新環境建設為輔的管理策略,其創新投入接近廣州水平。而排名第四的珠海市,城市創新能力建設相對較均衡,創新環境建設、創新投入和創新績效均表現為中等以上水平,屬于聯合驅動型。排名第五的東莞市,城市創新能力驅動力也是來源于創新投入,并取得較好的綜合得分,實現了第二梯隊城市中最高的創新績效。此外,創新環境因素給東莞市帶來的創新阻力較為顯著。

4.第三梯隊城市創新能力分析

城市創新能力位于第三梯隊的是惠州市、中山市、江門市與肇慶市4個城市。從綜合評分方面,這4個城市的創新能力得分都在平均分以下,城市創新能力也存在兩極分化,城市間差距較大。從城市創新能力驅動力看,第三梯隊的最高分中山市創新環境好、創新投入高,因此創新績效也高。此外,惠州市和江門市創新驅動力主要來自創新投入。肇慶市城市創新能力驅動主要來自教育環境的支持,取得了較好創新效益,但是弱經濟環境和低創新投入給其帶來了創新阻力。總體來說,第三梯隊城市創新能力提升任重道遠。

三、高質量發展視角下珠三角九市創新能力困境與提升策略

(一)珠三角九市城市創新能力發展困境分析

1.珠三角九市城市創新能力差距較大,協同發展受阻

珠三角九市是粵港澳大灣區的重要組成部分,在這9個城市中,城市創新能力差距非常大。從3個梯隊的城市創新能力評分看,綜合得分最高的第一梯隊城市和第三梯隊城市綜合得分差距明顯,高分城市與低分城市最大差距近20倍,第一梯隊城市創新能力得分遠高于得分均值,而第三梯隊城市創新能力得分遠低于均值。在同一個城市群中,九市城市創新能力的鮮明等級分布會給城市群協同發展帶來阻力。

2.珠三角九市城市創新能力馬太效應會加劇城市發展差距

由表2得出創新投入和創新績效兩個指標相關系數為0.954,二者具有強相關性。此外,進一步探究它們之間的因果關系(見表5),調整R方為0.897,即兩變量相互影響程度達0.897,珠三角九市城市創新投入與創新績效之間顯著相關。存在創新投入越多,創新績效越好,而創新績效越好,又會投入越多的良性循環,創新投入少則會陷入另一個反面。因此,9個城市的創新能力發展存在馬太效應,讓高分城市更強,低分城市更難追趕,進一步加劇城市創新能力發展的不平衡。

3.珠三角九市城市創新成果轉化利用有待提升

從表6可以看出,珠三角九市城市創新成果和創新效益之間的關聯度不大,這說明從總體看珠三角九市城市創新成果轉化為創新效益的能力還有很大的提升空間。將創新成果與創新效益進行相關分析(見表6)發現相關系數為0.7,但是在表6的回歸分析中,調整的R方0.417<0.5,兩個變量的相互解釋程度都未達到一半,說明兩者之間有相關,但是可能受其他因素的影響,因果關系并不顯著,即創新成果產出多,但是不一定創新效益好;創新效益好,不一定源于成果產出多。這意味著珠三角區域成果產出和成果利用之間轉化效益并未達到最優,創新成果并未得到有效轉化,科研成果產出和利用的空間仍有待提升。從二級指標創新成果和創新效益的得分表可以看出,創新成果得分中佛山市排名第五、廣州市排名第六,其創新成果也就是將資源轉化為成果的數量得分是較低的,在九市中處于中等偏下的位置,但是在創新效益也就是將成果轉化為經濟與社會效益時得分佛山市排名第三,廣州市排名第二,轉化效益較好;反而珠海和中山三市在創新效率得分較高,分別位于九市中第三、第四,但創新效益得分不高,中山市創新效益得分處于九市中最低位置。

(二)高質量發展視角下珠三角九市城市創新能力協同發展路徑

高質量發展是滿足人民日益增長的美好生活需要的保障,是構建創新、協調、綠色、開放、共享新發展格局的必由之路。為了更好地融入粵港澳大灣區城市群發展戰略,推動粵港澳大灣區及其周邊城市高質量發展,并根據實證研究結論,提出以下珠三角九市創新能力提升以及創新能力協同發展建議。

1.加強珠三角九市城市創新協同,營造良好創新發展環境

城市群的發展和高質量發展離不開城市間的協同合作。創新環境作為城市創新能力發展重要因素,在珠三角九市創新能力評分中,創新環境得分差距最大。因此,珠三角九市城市創新能力提升應當充分利用9個城市的優勢資源,增強區域間創新合作范圍,縮小城市差距,營造良好的創新發展環境。堅持融入粵港澳大灣區“世界一流創新經濟灣區”的目標,不斷在各產業的發展中貫徹實行創新發展和高質量發展的要求。在經濟環境方面,重視資源稟賦與產業引領促進創新發展;在教育和科研環境中,重視地市間合作與省內對口支援,特別是珠三角九市中高校數量和人才儲備較多、科研基礎較雄厚的城市,應加強與基礎弱的城市多維度合作,增加人力資本和經濟要素流動,帶動第二梯隊和第三梯隊城市不斷融入珠三角區域和粵港澳大灣區發展。

2.加大創新資源投入,強化創新發展要素的支撐力度

創新資源投入是創新活動順利開展的前提和保障,且與創新績效息息相關。珠三角九市政府都應鼓勵個人、社會和企業創新能力發展,全方位強化對創新發展的要素支持,特別是第二梯隊和第三梯隊城市要進一步深化創新發展意識,多渠道加大物質資本和人力資本投入,強化創新發展的要素支撐力度。一方面可以增加R&D內部經費支出,增加地方財政科技撥款占地方財政支出的比例,珠三角九市城市創新能力第三梯隊城市,其地方財政科技撥款占地方財政支出比例在4%以下,遠低于位于深圳、廣州、佛山(占比超過8%)三市;另一方面加大人力資本投入,第三梯隊地市的R&D人員數占當年從業人員的比重很低、規模以上工業企業R&D人員折合全時當量與深圳市差距巨大。因此,第三梯隊城市重點加大人才政策力度,增加引進創新人才數量,創建人才培育平臺,積極培育儲備本土創新人才。

3.積極搭建協同創新平臺,提升創新成果轉化效益

科技成果轉化是高質量發展的重要引擎。優化珠三角九市城市科技創新成果轉化是提升區域創新能力的重要內容。建議珠三角九市政府積極搭建九市高校、科研院所與企業的創新平臺,加快制定創新成果轉化服務政策和獎勵政策,提升創新技術吸收能力,更好地為社會、個人和企業提供區域協同創新技術價值優化服務,提升高質量創新成果的效益,推動更多的創新成果轉化在九市中實現,促進珠三角九市經濟效益與社會效益提升和高質量的區域發展。

參考文獻:

[1] Freeman Chris,Soete Luc.The Economics of Industrial Innovation[M].London:Routledge,1997.

[2] 王盟迪.粵港澳大灣區科技創新能力空間結構演變與影響因素探究[J].科技管理研究,2019,39(18):1-10.

[3] 李文輝,李青霞,丘芷君.基于專利計量的粵港澳大灣區協同技術創新演化研究[J].統計研究,2019,36(08):74-86.

[4] 覃成林,黃龍杰.粵港澳大灣區城市間協同創新聯系及影響因素分析[J].北京工業大學學報(社會科學版),2020,20(06):56-65.

[5] 陳岸明,魏東原.粵港澳大灣區重大科技基礎設施布局的優化分析——基于國際比較的視角[J].國際經貿探索,2020,36(10):86-99.

[6] Edward M.Bergman.Embedding network analysis in spatial studies of innovation[J].The Annals of Regional Science,2009,43(03):116-117.

[7] Peter J Taylor.Regionality in the World City Network[J].International Social Science Journal,2004,56(181):361-372.

[8] 辜勝阻,曹冬梅,楊嵋.構建粵港澳大灣區創新生態系統的戰略思考[J].中國軟科學,2018(04):1-9.

[9] 劉雪芹,張貴.創新生態系統:創新驅動的本質探源與范式轉換[J].科技進步與對策,2016,33(20):1-6.

[10] 蹇令香,李辰曦,曹卓久.粵港澳大灣區科技創新協同發展研究[J].管理現代化,2020,40(01):16-20.

[11] 鎖箭,湯瑞豐.粵港澳大灣區高質量創新協同發展研究[J].科技進步與對策,2020,37(24):46-53.

[12] 杜德林,王姣娥,焦敬娟,等.珠三角地區產業與創新協同發展研究[J].經濟地理,2020,40(10):100-107.