“2+1+2”卓越醫師人才培養模式的構建與探索

馬永超,劉迎迎

(漯河醫學高等專科學校,河南 漯河 462002)

2015年黨的十八屆五中全會首次提出推進健康中國建設,實現全民健康。而作為健康重要守門人的醫生依然匱乏,技術水平亟待提高。另外,我國看病難、看病貴、醫療資源分布不合理問題尚未完全解決,嚴重影響全民健康,也導致醫患關系日益緊張。歸根結底源于我國基層醫療保障體系還不健全,特別是缺乏經過規培的合格全科醫生,不能滿足患者對醫療衛生服務的要求[1]。針對當前形勢,國家發展改革委等六部門于2010年印發《以全科醫生為重點的基層醫療衛生隊伍建設規劃》,下大力氣狠抓基層醫療衛生人才隊伍建設。2018年教育部、衛計委等共同發布《關于加強醫教協同實施卓越醫生教育培養計劃2.0的意見》,再次強調構建“3+2”助理全科醫生培養模式,并提出樹立大健康理念,促進“以疾病治療為中心”的醫學教育積極向“以促進健康為中心”轉變,深化醫教協同。

近年來,我國的醫學院校陸續擴招,不斷降低升學門檻,畢業生數量不斷增加,畢業生就業難度亦隨之不斷增加[2]。而目前,一方面全科醫生仍不足,另一方面醫學院校臨床醫學專業專科畢業生相對過剩,形成了較為突出的供需矛盾,這成為當前急需解決的問題。為響應國家號召,我校在省內進行“3+2”助理全科醫生培養模式改革與探索,已取得一定成效。在此基礎上對卓越醫生人才培養模式進一步創新與突破,探索新的“2+1+2”培養模式,通過對學生進行5年分階段全程規范化的全科醫生培訓,將學校、規培基地、社區醫院納入學生培養體系,充分利用三方優勢資源提高臨床醫學專業醫學生培養質量,使其具備全科醫生的綜合素質和職業能力,彌補全科醫生的不足,并促進醫學生就業。具體改革措施如下。

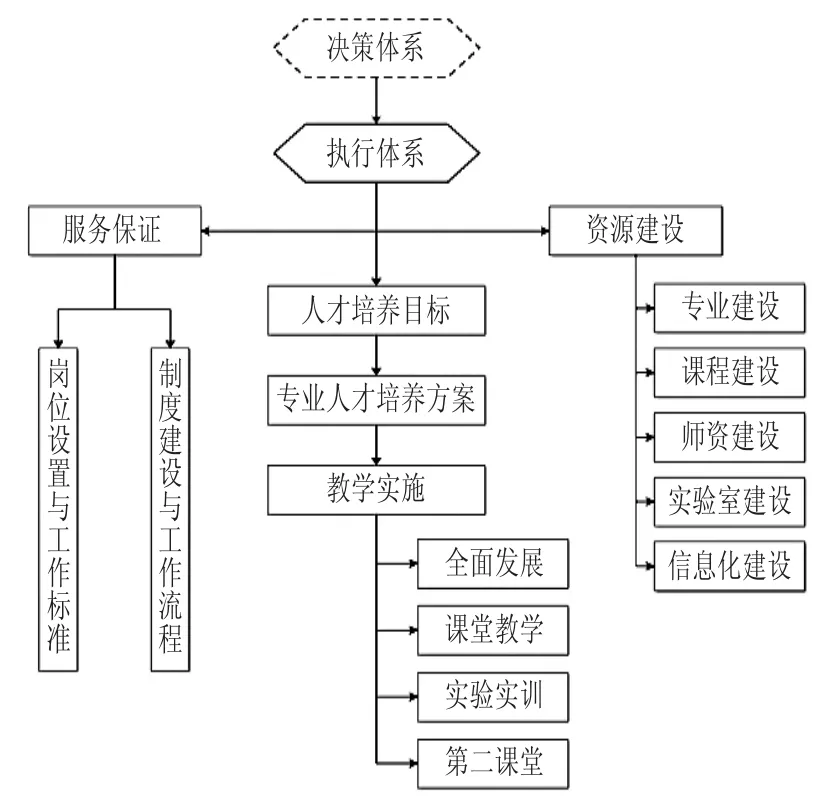

1 建立完善的管理體系

為確保此項教學改革工作有序進行,以學校為辦學主體,構建由學校、政府、社區及醫院參與的多元主體、多要素管理體系,進行精細化服務管理,對接“精準定位、精準培養、精準診斷與持續改進”4個維度的卓越醫生人才培養體系,有效實施行業參與的多元教學與管理模式,實現教學質量的全面持續提升(見圖1)。

圖1 完善的管理體系

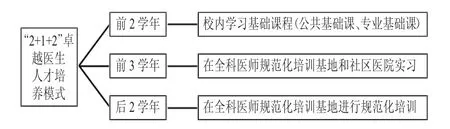

2 制訂“2+1+2”卓越醫生人才培養方案

結合人才培養目標制訂“2+1+2”人才培養方案。“2+1+2”人才培養是5年全程設計、分階段實施。前“2”:即前2學年,學生在學校學習基礎課(包括公共基礎課、專業基礎課、全科醫學基礎課)打好專業基礎;“1”:即第3學年,學生在全科醫生規范化培訓基地和社區醫院學習臨床專業課(包括診斷學中的實驗室檢查、心電圖、影像學檢查相關知識、臨床常用診療技術、內科學、外科學、婦產科學、兒科學等內容)并進行臨床見習;后“2”:即最后2學年,學生在全科醫生規范化培訓基地進行規范化培訓,分醫院臨床科室輪轉和社區實踐兩個階段。在輪轉期間,主要參加臨床三級科室、相關科室的診療工作,訓練臨床實踐技能,與此同時學習相關專業理論知識。社區實踐要求學生在社區培訓基地工作,開展全科醫療和社區衛生服務工作(見圖2)。

圖2 擬開展的“2+1+2”卓越醫生人才培養方案

3 進行課程建設與改革,優化課程設置

根據臨床醫學專業需求,基于臨床工作過程,參照執業助理醫師執業資格標準,在核心課程中增設社區康復、運動與健康、飲食與健康等課程,構建“身體素質提高班+項目化教學+體育俱樂部”三位一體課程模式;教授學生有關運動和健康飲食的知識,樹立無病防病的健康意識。

4 修訂課程標準,優化教學內容

參照執業助理醫師最新考試大綱,結合崗位實際能力需求及全科醫生“診療、疾病預防、保健、疾病康復、計劃生育、健康宣教”六位一體的功能定位,總結歸納重點教學任務,對教學內容進行調整,確立教學重點、難點,選擇合適的教學方法,使學生真正學懂會用,體現實用性、指導性,同時考慮學生的可持續發展。在臨床各專業課疾病治療授課中,加強“膳食處方”和“運動處方”具體知識的講授,并將人文素質和職業道德教育貫穿始終。培養醫學生診療、保健、預防、康復等全方位、全過程健康服務的能力,學會開醫療處方、運動處方、膳食處方,切實提高人才培養質量。

5 產教融合,優化教學過程

依托社區醫院及綜合性醫院實施臨床教學,加強對臨床帶教教師的遴選與管理。根據考核結果對各規培基地帶教質量進行綜合評議,按照人才培養方案要求,完成漯河醫學高等專科學校“3+2”卓越班專業課程教學、臨床見習、實訓、實習等教學任務和學生日常管理工作,并按照全科醫生規范化培訓要求完成各專業培訓。同時把思政教育,醫德培養,“三個習慣、三張處方”人才培養內涵貫穿教育教學全過程,推動專業教育和人文教育有機結合,使學生掌握基本知識和基本技能。專業理論課教學由副主任醫師及以上職稱人員承擔,實訓、見習教學由工作經驗3年以上的主治醫師承擔。專業課各系統講授最多不得超過3名教師。教師授課前須通過試講,試講合格后,教師提前3個月簽訂教學任務書,且教師中途一般不得更換。

6 校院合作,加強校內外實訓基地建設

依托豫健集團模擬醫院加強臨床醫學實訓中心建設,進一步完善仿真手術室、動物手術室、產房、婦兒實訓室、診療實訓室的實訓條件。加強校外實訓基地和社區實踐教學基地建設,在面向社會承擔醫療服務的同時,作為學校“校院一體、醫教結合”的臨床教學基地,滿足學生職業能力培養需要。

7 加強過程考核,施行“1+2+n”課程考核模式

在學校及醫院學習的全過程,加強過程管理,施行“1+2+n”過程考核模式,“1”即1次課程期末考試,“2”為2次課程階段性考試,“n”為n種形式的過程考核。該項課程考核改革不僅關注學生學習的全過程,也關注學生的學習成果,規培基地不定期進行出科考試、綜合理論和實踐技能考核。既有助于學生保持端正的學習態度,又能全面激發其學習動力。

8 編寫融“三個習慣、三張處方”及思政教育于一體的校本教材

與行業、醫院深度合作,共同編寫適應大健康理念,滲透健康教育思想,融入思想政治教育,貫穿“醫療處方、運動處方、膳食處方”相關內容的校本特色教材并制作配套的教學課件;使教材內容既緊扣執業助理醫師資格考試標準,充分體現基層醫療崗位需要,又具有專業性、政治性與人文性。

9 加強“雙師”型師資隊伍建設

進一步加強“雙師”型教師認定工作,優化教師隊伍結構;建立專業課教師激勵機制,教科研課題立項優先,設立“雙師”型教師專項津貼等。

通過高薪聘請、集中培訓、國內外學習等方式,引進及培養專業帶頭人與骨干教師。實施以老帶新、師帶徒等方式促使青年教師快速成長。

綜上所述,“2+1+2”卓越醫生人才培養模式的構建與探索立足于當前全科醫生隊伍匱乏的崗位需求,為全科醫生隊伍建設探索有效途徑,既不造成對人力物力的浪費,又縮短了轉崗培訓時間,還極大地提升了醫學生的專業能力和綜合素質,使醫學生畢業后能成長為一名合格的全科醫生,承擔起“健康守門員”的職責,緩解醫療體系的巨大壓力,對基層衛生服務體系的完善也具有重要意義。