論增強體質為導向的學校體育教育改革與實踐

連克杰 王星明 孫紹生

[摘 要] 目前我國學校體育改革雖取得一定成果,但仍存在一些問題和不足。快樂體育、終身體育、健康意識等雖已取得一定成績,但學生體質這一根本目標和指標則反映出這些尚未落實到位。以體育與健康課程標準為教學內容,體育與健康的學科核心素養為目標,結合國內外學校體育研究成果,探討了我國當前學校體育教育中存在的問題和以增強體質為導向的學校體育教育所起的理論作用,旨在提高學校體育教育工作者對體質概念和意義的認識,初步奠定學校體育的理論基礎,使學校體育工作更好地得到發展。

[關鍵詞] 增強體質;終身體育;快樂體育;健康意識

[基金項目] 2019年度河北省教育廳教學改革研究與實踐項目“核心素養引領下的體育教育專業實踐周教學實施方案研究”(2019XJJG019)

[作者簡介] 連克杰(1963—),男,河北石家莊人,運動人體科學碩士,河北師范大學體育學院副教授,主要從事學校體育、解剖學研究;王星明(1968—),男,河北石家莊人,體育教育訓練學碩士,河北師范大學體育學院講師,主要從事學校體育、運動生物力學研究;孫紹生(1968—),男,河北秦皇島人,數學教育學士,河北師范大學體育學院講師,主要從事學校體育、體育統計研究。

[中圖分類號] G807.3 ? ?[文獻標識碼] A ? ?[文章編號] 1674-9324(2021)41-0018-04 ? [收稿日期] 2021-06-15

21世紀是科學與技術變革最迅猛的時期,這一趨勢也必將得到延續和加速。學校體育的根本目的是通過體育教育對學生的身心產生良好影響,評價和判斷體育教學效果的依據就是學生的身體狀況,即學生體質。有關體質的研究成果層出不窮,跟上時代的步伐并將與人相關的各類科技成果很好地融入體育教學中,不可避免地要將視線移向體質。發展體育運動,增強人民體質,簡潔明了地揭示了體育教育中的主要手段,“體育運動”的教育目的和任務是增強學生體質,也是學校體育的本質。中小學體育與健康課程標準已實施20年,雖然其中未體現出體質這一核心理論,但仍然可以根據體育課教材中增強體質這一具體指導思想歸納和運用到體育課實踐當中。本文結合體育與健康課程標準,論述了增強體質為導向的學校體育教育,探討了以體質為學校體育教學活動理論體系基礎的可行性,更是欲求拋磚引玉,在廣大體育工作者的共同努力下創造出更完善的基礎理論體系和更有效的學校體育教學模式。

一、體質的概念和范疇

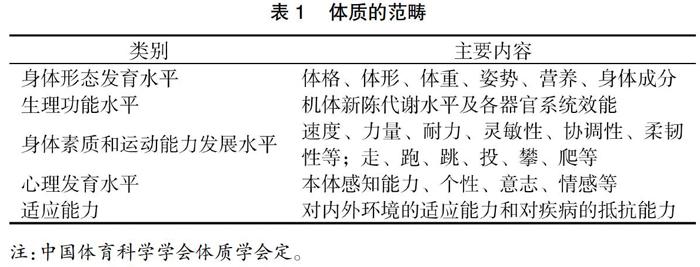

以增強體質為導向的學校體育教學的首要課題是深入理解體質的概念和范疇,只有這樣才能在體育教學中做到增強學生體質的教學效果。經過幾輪修訂,目前我國對體質的定義是指人體的質量,是在遺傳性和獲得性的基礎上表現出來的人體形態結構、生理機能和心理素質綜合的、相對穩定的特征[1]。該定義并沒有明確指明人的體質的社會性,但在體質的范疇內則表明了適應能力。體質的范疇[2]主要歸納為五個方面。

從體質的范疇可以看出,第五類“適應能力”的主要內容是對內外環境的適應能力和對疾病的抵抗能力,這里內外環境中的外環境應該包括外在的自然環境和社會環境,因此適應能力也就對適應外界的自然環境和社會環境有所指。所以,體育與健康新課標中要求學生的社會適應能力也屬于體質范疇。不過,在下一輪體質概念和范疇修訂時,應該對人體體質的社會屬性進行明晰和具體化。

2001年體質研究會給出了理想體質的主要標志[1]:身體健康,主要臟器無疾病;身體形態發育良好,體格健壯,體型勻稱;呼吸系統、心血管系統和運動系統具有良好的生理功能;有較強的運動能力和勞動工作能力;心理發育健全,情緒樂觀,意志堅強,有較強抗干擾、刺激的能力;對自然和社會環境有較強的適應能力。從上述理想體質的標志不難看出,體質與健康的標志非常接近,也造成了我國對體質理解上的不足,容易與健康概念混淆,沒有引起體質學者足夠的重視。

1993年由陳明達編寫的《實用體質學》[3],是我國為數不多的關于體質作為一門學科而稱為“體質學”的專著,但是,“體質學”并沒有被體育界,特別是體育教育界完全認可,在體育高等教育中也沒有“體質學”這門課程,建立健全“體質學”這門學科,完善體質學的理論體系顯得尤為緊迫。值得注意的是陳明達編寫的《實用體質學》強調了實用性,這就明確說明體質概念是接地氣的,很實用;也可能因為《實用體質學》的作者關注實用性更多,并沒有刻意完善體質學的學科框架和理論體系。

目前我國體育教育界對體質的認識仍然存在廣泛的誤解,主要是錯誤地認為體質只是單純的生物學意義上的身體強健,不能涵蓋心里和社會的教育任務和目標,這一錯誤認識究其原因是對體質概念和體質范疇不熟悉造成的。其實體質概念既包括身體和心理的內容,又有社會適應內容,如果進一步分類則可分為身體體質、心理體質和社會體質。另外一個認識上的誤區是健康概念可以取代體質概念,這一錯誤認識更加致命,因為體育運動對身體的干預和影響的結果不能用籠統的,甚至是猜測的、不科學的結論來認為健康或不健康,而應有具體的測量標準。

二、體育與健康課程標準

人的體質可以被外界的各種手段進行干預而得到改變,如聲音、藥物、外科手術、防疫疫苗、飲食、體力活動和運動等,這些外界的干預對體質造成的結果有兩種可能:一是向著增強體質的方向發展,另一個是向著降低或損害體質的方向發展。因此,外界對人體的干預手段產生的體質變化效果是有條件的,即使是同樣的干預手段,前提條件不同,同一個人的體質變化的結果也會不同,甚至會截然相反;相同情況下對不同的人所造成的體質影響結果也會不同。那么體力活動[4]或者人的運動作為干預人體的手段對體質有何影響呢?答案仍然是正反兩方面,運動既可以增強體質也可以降低或損害體質,要視前提條件而定。比如廣場舞,伴隨著高分貝的音樂起舞,舞者理論上都是可以增強其體質、促進其健康的,但對未參與其中的附近的人,特別是附近的居民而言,則有可能造成身體或心里體質上的損害,影響健康。