聚美而立 啟智潤心

【摘 要】美是人類對藝術的最終追求。語文教學在很大程度上承擔培養青少年審美能力的重要職責。教師應以美學理論為依據,關注文本美的表現,強調美的課堂教學,提高自己的文本解讀能力。在此基礎上集合各種教學手段,構建在語言文字中體驗美的審美化課堂,探索“聚美”語文教學思想的有效實踐,達成學生審美意識的有效提高。

【關鍵詞】文學審美;教學思想;意識培養

【作者簡介】吳鴻麗,高級教師,主要研究方向為中小學語文教學。

語文是美的濃縮,包含著對人生的思考、對情感的體驗、對生命與成長的感悟。語文教學的真正追求,是為學生毫無保留地展示文學的美,將文本中的情感與思想轉化為學生的能力素養。同時,語言文字的工具性要求學生掌握語言這項工具,能合乎語法、正確而規范地用文字傳遞信息和思想。雖然語文教學有兩種不同的訴求,而在實際教學中,出于教學目標和應試需要,教師通常側重于工具性的教學,而對文學審美層面的要求有所忽視,放松了對文學美育功能的強調。對此,我們應該具有“聚美”的教學意識,將文學的語音、畫面、情感、文字技巧、思想等各方面的美聚攏在一起,擺到學生的面前,使其由衷地愛上我們的母語。

一、“聚美”語文教學核心架構

所謂“聚”,本意為會合、集合、積蓄、累積。“聚美”的語文教學就是將內隱于語文教材、日常教學、拓展閱讀與體驗活動中美的元素集合起來,通過各種發現美、感悟美、體驗美、欣賞美、表達美的多重交流和融通,塑造意境優美、情意悠遠、意味深長的課堂教學,實現學生知識與情感的共同發展。

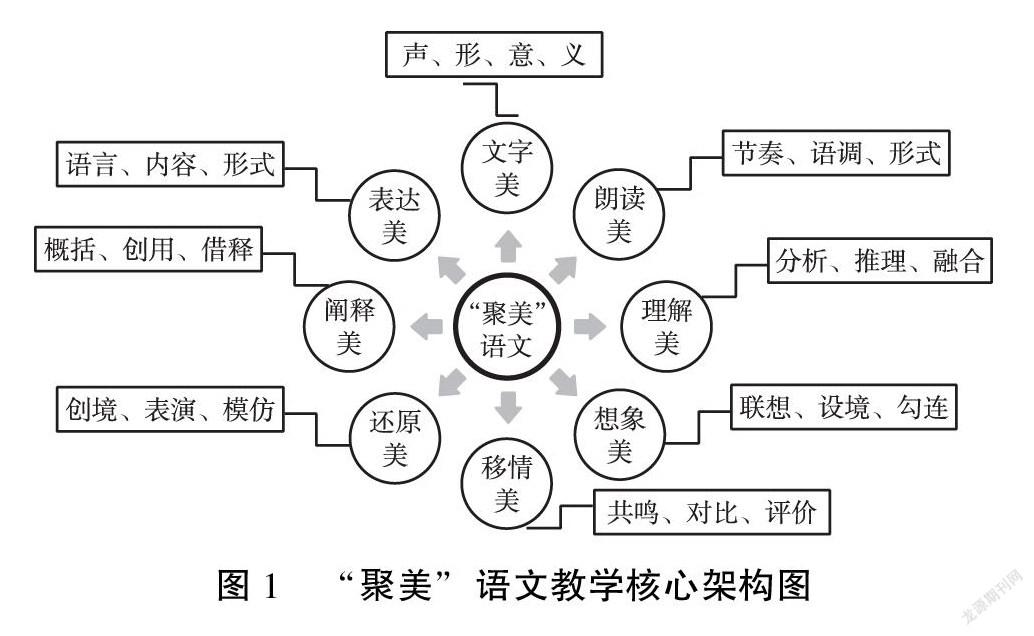

“聚美”語文教學以對文學作品的審美為核心,以情感驅動為動力,以理解語言規范為方向,最終構建起以美為中心的體驗性的語文課堂。這種課堂下的語文教學,著重挖掘教材中蘊含的人類精神和民族文化。因為教材所選的這些優秀文學作品彰顯了語言的藝術氣韻,是學生習得語言規律、培養漢語思維、內化價值觀、積淀精神財富的好素材。語文教師的神圣使命,就是引導學生通過這些素材,徜徉在語文的世界中,并在實踐活動中掌握語言文字的基本運用方法,在優秀文化的熏陶和感染中豐富語言積累、提高思想道德修養和審美情趣。“聚美”語文教學還注重語言文字美的“輸入”和“輸出”,將文字美、朗讀美、理解美、想象美、移情美、還原美、闡釋美、表達美等美的教學融匯成核心架構,將一篇篇文質兼美的作品,在師生與文本的對話中轉化為情感的共鳴體驗。這種體驗建立在對語文教材字里行間的心領神會的基礎上,由各種形式的審美達成培育“素質美”的最終目標(如圖1)。

二、“聚美”語文課堂主要特征

1.在語言實踐中提升語文核心素養

語言文字的工具性永遠是語文教學的重點。課堂教學中,教師要讓學生扎扎實實地進行聽、說、讀、寫等基礎性的練習,經過“感悟—積累—模仿—創用”的過程,使學生的語言運用能力呈現螺旋上升狀態;在對文本的感悟和思辨中,實現思維認知的發展和提升;創設真實的情境進行語言實踐,在語言的運用中體會表達方式的細微差別;借助課內外語言文字實踐,培養對文學形象的直覺體驗,增強學生對不同國家、區域、民族文化的理解,在文化視野、文化境界和文化自覺上形成文化自信,更好地理解和傳承我國優秀文化。

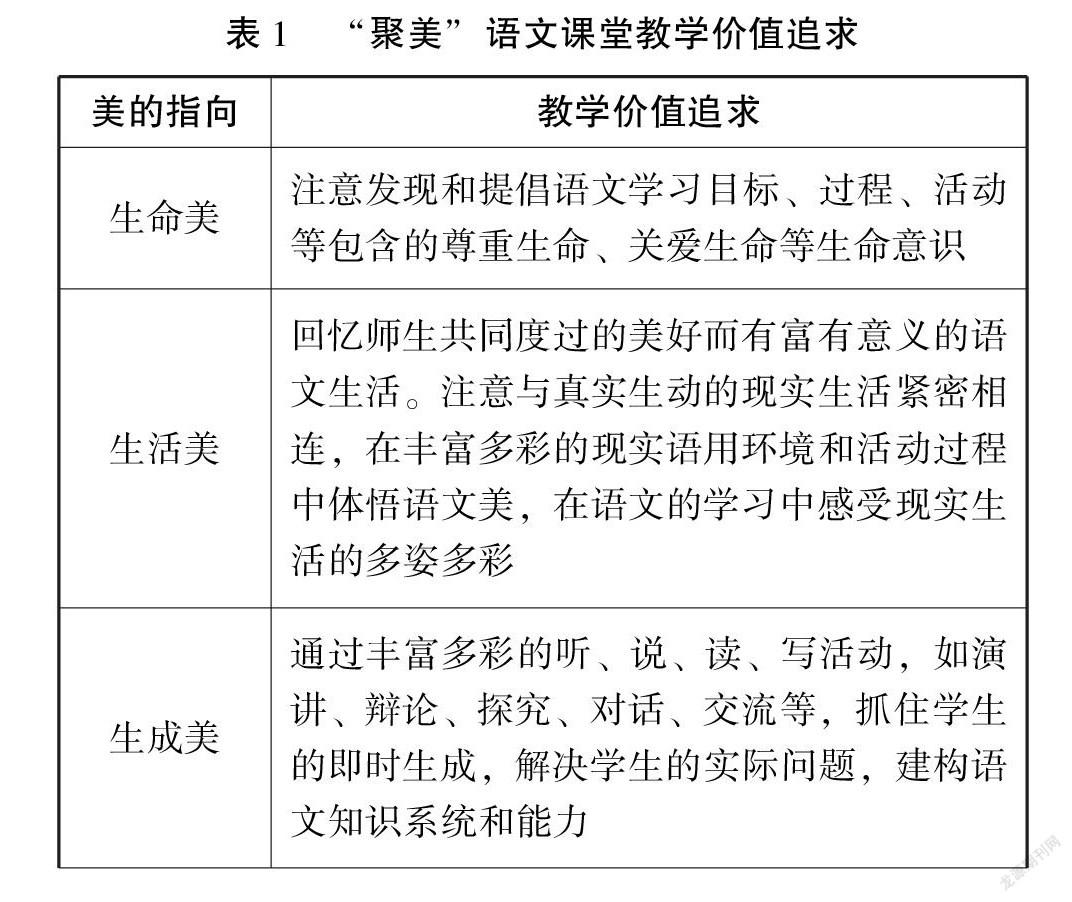

2.在教學設計中關注教學價值的選擇

“聚美”語文課堂以對美的發現為最終目標。不同的教學目標決定教師對不同教學價值的追求,而對不同教學價值的追求又從根本上影響了教學設計。因此可以說,教學價值的選擇決定了教學設計。“聚美”語文課堂將美劃分為生命美、生活美、生成美、生長美幾個主要類別。學生在閱讀的過程中,要對文本空白處和自己的疑問多加思考,要敏銳地發現并捕捉關鍵的詞句,要對生動形象的描寫片段進行賞析,要積累富有新鮮感的語句和優美的用詞……他們在閱讀中發現自己、升華自己、超越自己,獲得知識與能力,習得閱讀方法,形成情感、態度與價值觀。筆者依照“聚美”的幾個類別對這些教學價值追求進行分類,供各位教師進行教學設計時參考(見表1)。

三、“聚美”語文教學實施策略

“聚美”語文教學將文本本身具有的價值,根據學生的學習規律和教學目標加以選擇,最終完成對美的追求。實施時,學生主要通過讀、悟、省、賞四個方式豐富對美的體驗和感知,積極主動地通過優美的語言文字架構自己的精神世界,追求美的生命狀態,將文學的藝術美融入現實的生活美,在“是以詩人感物,聯類不窮”[1]的勾連變通中達到情理相生的境界(如圖2)。

“聚美”語文課堂是師生教學相長的交流平臺,下面從教師和學生兩個角度分談課堂中雙方應如何合作,實現對美的交流與追求。

(一)“聚美”語文課堂下的教師

精致的文本解讀能力、精巧的教學環節設計、精練的教學語言,是“聚美”語文課堂下教師的必備素養。教師是否能抓準教學重心,選好教學方式,展開有效教學,很大程度上取決于教師的文本解讀能力是否能審出文本美的關鍵。

1.抓準教學重心

文本解讀能力是語文教師的基本功,決定教師的教學取向、教學結構搭設、教學達到的深度與廣度、教學特色與風格,其重要性不言而喻。語文教師應該努力提升自己的文學素養,不斷強化自己的文本解讀能力,準確解讀教學文本的語言與內容特色。品味語言風格,凸顯文本內涵,為學生指出文本的精彩之處,是“聚美”語文課堂實施的第一要義。

比如,在教學《祖父的園子》時,一般教師都能關注到散文“形散而神不散”的特征進行教學。同時,教師也能注意到,在語言風格上,《白鷺》簡潔清麗,《搭石》凝練含蓄,《祖父的園子》明白曉暢,三者各不相同。這樣教學足夠“散”,但沒能“聚”起來。我們應該解讀出,《祖父的園子》中花了大量篇幅寫“我”在園子里所見種種以及各種形式的玩鬧。這些描寫很“零碎”,沒有太多規律可言,但都有一個最終的指向,就是通過寫“我”的自由暗中表現“祖父”深沉的關愛。“我”越是自由,就說明“祖父”越是寵愛“我”。教師可以抓住“一切都活了,要做什么,就做什么。要怎么樣,就怎么樣,都是自由的”兩句與學生進行剖析,理解文中的自由是通過“景—人—心”三個層次逐步遞進,從而強調一切都是自由的,最終傳遞出“祖父”深沉的愛。教師只有讀到了這一層,才能把“松散”的內容“聚”起來,讓學生抓到本文的關鍵,避免出現“零碎”的觀感。

2.選定教學方式

一個設計精巧的教學設計,既要有知識的訓練、能力的培養,還要有情感的陶冶、精神的滋養和智慧的啟迪。一個優秀的讀者,應該能與文本中表現的思想感情產生共鳴,敏銳地發現文中情緒的表達與變化。《月光曲》一文將月、人、曲、情融合于鋼琴的彈奏中,隨著曲調的變化,人的情緒也發生了變化。優美的曲調,表面上描繪的是曲中的月景,實則蘊含著對人生境遇的體悟。為了讓學生更好地領會文本的藝術特色,筆者選擇了關鍵的第八到第十自然段開展朗讀活動。通過教師的指導,學生分成四組,分別帶著四種情緒進行分段朗讀。由于每組學生表現的情緒各不相同,在分開朗誦時,聆聽的學生很容易就能在語音上感受到《月光曲》一波三折的情緒變化,對文本的寫作手法也就有了更深的理解(如圖3)。

3.用好教學語言

蘇霍姆林斯基曾說:“教師的語言修養在極大的程度上決定著學生在課堂上的腦力勞動的效率。我們深信,高度的語言修養是合理地利用時間的重要條件”[2]。語言能在很大程度上決定一個課堂的風格和調性,而對教學語言精雕細琢能極大提高知識與信息的有效傳授。因此,教師應反復推敲、調整自己的教學用語,對教學中的引導語言和營造情境的文字多加斟酌,盡可能地發揮教學語言激發情趣、指引教學的作用,達到簡潔明了、規范而生動、流暢且悅耳的效果。

還是以《月光曲》為例。在教學的收尾階段,為了升華情感,筆者在PPT上展示貝多芬的畫像和名言,由男生、女生分別朗讀。最后教師作小結,引導學生跟著教師,從情感的角度領悟文本主旨,以美的語言發表自己的看法。

(展示PPT,介紹貝多芬在音樂上的偉大成就。然后展示貝多芬的畫像和名言)

男生:我為什么要作曲,因為我有許多想法要釋放出來。

女生:我的音樂只應當為窮苦人造福。如果我做到了這一點,該是多么幸福。

師:清幽的月光,美妙的樂曲,美好的心靈。在那個月光傾瀉的夜晚,貝多芬與兄妹倆身處茅屋,卻通過音樂表達對生活的熱愛,在美麗的月光中產生共鳴。借著清幽的月光,有感于知音的傳世名曲就這樣誕生了,我們相信,這樣一個美好的夜晚,誰也不會忘記!此時此刻,你想說……

(二)“聚美”語文課堂下的學生

“聚美”語文課堂的審美教學,最終要落實在學生身上。為此,教師要研究學生,把握學情,尊重學生的學習規律,了解學生的精神訴求,增強學生語言文字的運用能力,強化文本語用價值和文化價值的教學。具體的操作方式,就是從美的角度,讓學生在“輸入”和“輸出”的學習過程中引發思辨,提升對美的感知力和語文素養。這種對美的感知和語文素養的培育主要體現在能力的目標和程度上(見表2)。

四、“聚美”語文課堂的實踐

為了更好地說明“聚美”語文課堂的實踐方式,下面以《送元二使安西》一文的教學為例,談談如何進行審美式的閱讀教學。

(一)解析審美教學重心

《送元二使安西》展現了一幅輕風細雨中為友人送別的動人場景。通過現實和遙想畫面的對比,詩人對友人的擔憂和分別的不舍得到了淋漓盡致的表現。由此可見,本詩的教學重點是讓學生領悟“舉象顯情,借象悟情”的詩歌風格,體會詩情與詩意融合的詩歌藝術。從審美教學的需要考慮,教師可以嘗試用各種方式塑造詩歌情境,讓學生在細雨蒙蒙、客舍青青的情境中領會“字得其神,詞得其意,情得其韻”的寫作特點。力求在課堂上還原現實和虛境兩個不同場面,突出隱藏于畫面中的友情基調,使得學生從“表象解讀”進入到“深層解讀”之境。

(二)設置教學主要環節

第一環節,“啟”。本詩的創作起因是友人即將出使邊疆。除了難舍的分別之情,詩中還充滿了對友人前途的擔憂。了解創作起因是學生理解本詩情感的必須條件,教師可以在教學初始引導學生解析詩題,自主發現詩題中“使”一字,讓學生利用已有的知識和經驗來感知離別的背景,為后續深入理解詩歌情感與意境做好鋪墊。

第二環節,“承”。承接初始的自主析題,學生在本環節自由誦讀以感悟詩意,根據注釋解讀詩句含義并嘗試讀出相應的情感。在讀中明意,在讀中悟情,在讀中暢達,體會古詩“言外之意”的藝術特征。

第三環節,“轉”。 本詩現實和遙想的兩個場面,以“勸”故人更盡一杯酒為轉接點,此處也是理解本詩的要點之一。本環節,教師要對詩歌進行詳解,在細講時應以“勸”為突破口,可以用角色扮演的形式還原詩歌情境,構建多層次對話。學生在扮演時,通過對場景與對話的還原,就能感受到“更盡一杯酒”中蘊含的豐富內涵。

第四環節,“合”。情到深處明別意。由于時空的差距,學生對“陽關”和“故人”的理解很容易只停留在文字表面,不能理解詩人更大的憂愁是對友人前途的擔憂。為了能讓學生入情入境,明白詩人的愁緒不僅是因為分別,更有對友人未來的艱辛與孤獨的擔憂,教師可以多選取陽關的圖片和岑參《初過隴山途中呈宇文判官》一詩為學生講解歷史背景下出使陽關的實際意義。當學生在“馬走碎石中,四蹄皆血流”氛圍的感染下,其對元二出使陽關的困難與風險就有了實際的概念,也對詩人不舍的原因有了真正的理解。

(三)“聚美”教學的三個層次

1.誦讀為本,由境生情

詩歌是語言與音韻、畫面凝練而成的藝術。尤其是古詩以其字短情長、意蘊深遠的特點成為中華民族引以為豪的文化瑰寶。詩不僅僅是幾行文字的組合,更是情的寄托。學詩要在字里行間捕捉意象、還原畫面、感悟詩境,并通過誦讀讀出詩歌的韻律,讀出蘊藏的深意,在誦讀中由內而外地表現出個人的解讀和思考。學生的多次誦讀應該體現學習的階段性,要明確每次誦讀的目的、層次、形式,循序漸進地達成由境生情的教學目標,在吟詠嗟哦中體會詩的音律之美、文字之美、畫面之美。

2.列舉意象,以悟體情

借景抒情是古詩常用的寫作手法,詩中的景與物作為意象巧妙蘊含著深刻的寓意或情感。教學本詩時,教師應該引導學生列舉本詩的主要意象,圍繞意象體悟詩歌情感。比如“雨”這個意象在這首詩中是什么樣的?從哪里可以感受到?有學生抓住“朝雨”“浥輕塵”幾個字結合自己的體悟侃侃而談,認為詩中的雨只能浸濕細小的塵埃,而不是嘩啦啦地打濕所有景物,可見這是個煙雨蒙蒙的早晨,無論是雨還是細塵都表現出一種軟綿綿的、輕柔的氣氛,渲染了離別前一種欲言又止的情緒。又如“酒”的意象出現在“更”的后面,說明這不是單獨的一杯酒,而是一杯接一杯,是詩人依依不舍之情的具體體現,千言萬語難以訴盡的情感都化作了一杯杯美酒灌入愁腸。通過體悟意象,意象美與情感美得到突出體現,學生對詩歌也有了更深層次的了解。

3.整合景情,融通相諧

景外之情與言外之意是古典詩歌的普遍追求,正因字句間別有韻味才使得古詩特別適合反復咀嚼。“雨”和“酒”等意象的鋪墊,都是為了情的噴涌。可是,人的情看不見也摸不著,怎么才能讓讀者感受到呢?一者是詩人采用的借景抒情法,將情融于景中。二者就是讀者反復誦讀咀嚼,品出字句間的韻味。讀與悟總是相伴相生,在充分把握意象后,學生對詩歌的理解已達到一定深度,但要將所學所悟上升為學習經驗還需要反復誦讀,將之進一步整合成古詩賞析思路,以便于在日后的古詩文學習中融會貫通。朗讀能讓古詩的文字、詩句以聲音的形式呈現,帶著情與韻深入心中。

“聚美”語文教學強調師生雙方生命的共同成長,是對各自潛能的喚醒,是生命對生命的激勵,是精神對美的無限追求。我們教學的是文本,但又超越文本。其最終目的是使情感、文化和精神受到美的洗禮。因為關注美,語文課堂從此展現出語言的藝術美;因為欣賞美,語文課堂由此綻放出文化的人性美。讓語文之美為學生的成長奠基,為師生的和諧發展助力!

參考文獻:

[1]賴力行,等. 中國古代文論[M].海口:南海出版公司,2003.

[2]B.A.蘇霍姆林斯基.給教師的建議(修訂版)[M].杜殿坤,編譯.2版.北京:教育科學出版社,1984.

(責任編輯:朱曉燦)