基于2019年卡內基分類考察美國高等學校體系結構及其性質

李明磊 董超 張天舒 吳楊

摘 要:卡內基高等教育機構分類詳盡描述了美國高等學校體系結構,是美國高等教育系統動態變動的風向標。本文基于2019年卡內基分類深入剖析了美國高等學校體系的類型結構和機構性質。我國應認清卡內基高等教育機構分類的本質,從完善機構多樣性上加快推進現代高等學校體系建設,構建促進內涵式發展的高校分類管理制度。

關鍵詞:高等教育;卡內基;分類;高等學校

2021年4月習近平總書記在清華大學考察時強調:“一個國家的高等教育體系需要有一流大學群體的有力支撐,一流大學群體的水平和質量決定了高等教育體系的水平和質量。”[1]面對新一代信息技術浪潮,現代高等學校體系越發成為一個國家綜合國力和國際競爭力的重要根基。2019年,中共中央、國務院發布《中國教育現代化2035》,指出“建立完善的高等學校分類發展政策體系”。分類發展成為我國建設現代高等學校體系的政策突破口。當今,美國作為世界超級強國,普及化程度相當高的高等教育系統為其發達的經濟社會供給了源源不斷的人才流和知識流,其中一流的現代高等學校體系是其核心支撐力量。眾所周知,美國高等學校體系龐大而復雜,而有相當影響力的卡內基高等教育機構分類則提供了最佳的觀察“窗口”。在學術研究方面,檢索顯示我國探討卡內基高教分類的文獻眾多,主要以解讀介紹、多維比較等為主。在引介研究方面,代表性文獻比如戴榮光編譯了2000版卡內基高教分類實情[2];劉寶存等[3]、張玉巖等[4]、郭潔[5]解讀了2005版卡內基高教分類詳實內容;王茹等[6]介紹了2015版卡內基高教分類框架。在比較研究方面,代表性文獻有徐毓龍等[7]、史靜寰等[8]、朱永東等[9]剖析了卡內基高教分類的演變情況;趙婷婷等[10]將其與加州高教規劃分類展開比較并分析內在邏輯;毛道偉等[11]將其與《中國大學評價》課題組的大學分類進行比較。可見,現有文獻揭示了美國卡內基高教分類的實然狀態,核心即如何分類,對我國高校分類建構有一定的借鑒價值與啟發意義。但從實踐來看,探索適合我國國情的高校分類體系既充滿挑戰,又帶有不確定性。本研究突破既有的學術探究理路,不局限于卡內基高教分類解析,而是基于卡內基分類深入考察美國高等學校體系的類型結構和機構性質,以期對新時代我國高等學校體系建設及分類管理有參鑒意義。

一、卡內基分類基本情況

卡內基高等教育機構分類(The Carnegie Classification of Institutions of Higher Education)是美國卡內基教學促進基金會(The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching)推動的周期性更新、持續性迭代的高等學校體系多維檢視工具。自上世紀70年代以來,卡內基高等教育機構分類接續建構了九個分類框架版本。整體看,卡內基分類框架的主體基本保持穩定,但也歷經了關鍵性的變化。1994版開啟了按學位授予類型劃分高教機構的時代,2000版則完全達成這種轉向。2005版演變成實質性的多維分類系統[12]:其一將之前版本分類統合為基礎分類(Basic Classification);其二重大變革在于增加了本科生項目(Undergraduate Program)、研究生項目(Graduate Program)、本科生特征(Undergraduate Profile)、注冊學生結構(Enrollment Profile)、規模與住宿(Size and Setting)等可擴展的五維平行分類;其三提供可選擇的社會服務分類(Community Engagement)。2010版、2015版、2018版除分類標準有所調整外,基本沿用2005版分類,時今構成了基礎分類、平行分類、可選分類等多維分類框架系統,其中基礎分類是主體類型。盡管分類版本更替,但每版分類的機構類型信息清單仍在延續更新,比如2005版于2006年5月啟動、2010年2月截止,累計更新20次;2010版于2011年1月啟動、2019年2月截止,累計更新35次。這種更新運作機制反映出美國高等教育機構處于動態變化之中。卡內基教學促進基金會從2015版開始委托印第安納大學教育學院中學后教育研究中心(Center for Postsecondary Research, Indiana University School of Education)實施。2018版分類框架于2018年12月首次公布,截至2020年2月類型信息清單已更新11次。為了集中呈現美國高等學校體系結構,本研究重點分析卡內基分類系統中的基礎分類。鑒于數據可獲得情況,在此以2019年5月第7次修訂版為準(下稱“2019年卡內基分類”)。

二、美國高等學校類型結構

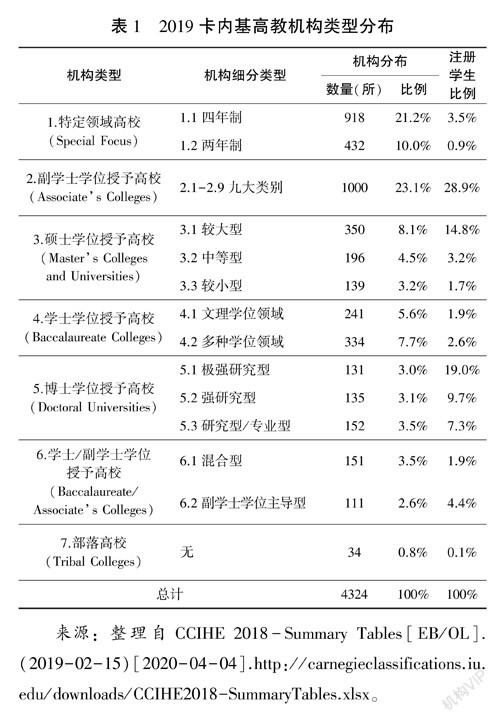

卡內基分類重點描述了美國高等學校體系的多樣性結構。歷經半個世紀的演進事實證明,卡內基分類的確是透視美國高等學校體系結構的有力工具。2019年卡內基分類承襲了以往版本基礎分類的內核邏輯,即按學位授予類型將高等學校劃分成博士學位授予高校、碩士學位授予高校、學士學位授予高校、學士/副學士學位授予高校、副學士學位授予高校、特定領域高校、部落高校等七類。

表1可知,特定領域高校數量最多,有1350所,占近三分之一;部落高校數量最少,僅有34所。其間依次是:副學士學位授予高校超過五分之一;碩士學位授予高校685所,占15.8%;學士學位授予高校575所,占13.3%;博士學位授予高校418所,占9.7%;學士/副學士學位授予高校262所,占6.1%。從注冊學生看,博士學位授予高校占比最高,達到36%;特定領域高校占比最低,僅為4.4%。其他類型高校占比依次是副學士學位授予高校為28.9%、碩士學位授予高校為19.7%、學士/副學士學位授予高校為6.3%、學士學位授予高校為4.5%。

2019年卡內基分類中部分類型高校有所變化。首先,博士學位授予高校類型變動最大,其標準范疇作了延展,首次加入授予專業博士學位的高校類別,相比2015版增加了24.8%[13]。這一類型又分為極強研究型(Very High Research Activity,R1)、強研究型(High Research Activity,R2)、研究型/專業型(Doctoral/Professional, D/PU)等層級,但注冊學生人數分布差異較大,極強研究型層級高校是其他兩個層級高校規模的兩倍左右。其次,學士/副學士學位授予高校數量相比2015版減幅達55.7%[14]。學士學位授予高校類型均指授予學士學位的四年制高校,區別在于授予的比例不同。按照學位授予比例進一步劃分成混合型(Mixed)和副學士學位主導型(Associates Dominant),但后者注冊學生是前者的兩倍多。

另外,其他部分類型高校基本保持穩定。首先,碩士學位授予高校主要按授予規模分為較大型(Larger Programs,M1)、中等型(Medium Programs,M2)、較小型(Small Programs,M3)等層級,但其注冊人數分布懸殊,較大型碩士學位授予高校分別是中等型和較小型高校的4.6倍和8.7倍。其次,學士學位授予高校按照學位領域細化成文理學位領域(Arts & Sciences Focus)和多種學位領域(Diverse Fields)等兩個類別,兩者注冊學生規模存在差異。再次,副學士學位授予高校類型內部類別相對復雜,主要按照學科領域和學生屬性等維度進一步劃分成9個類別。每個類別注冊學生分布存在顯著差異,其中就讀非職業或技術學位領域并且計劃獲取學位的注冊學生占比遠高于其他類別。最后,特定領域高校類型分為授予學士至博士學位的四年制高校和僅授予副學士學位的兩年制高校,主要指單個領域或一組相關領域授予學位的高校類型。四年制高校覆蓋神學、健康、藝術設計、工程、技術、商務與管理、醫學、法律以及其他領域,其中聚焦前三者領域高校數量居前,分別為300所、261所、121所[15]。兩年制高校僅涵蓋健康、技術、藝術設計以及其他領域,其中涉及健康領域的高校數量最多,有267所[16],而且注冊學生規模最大,占0.6%。

2019年卡內基分類堅持連續性的同時,由于相關分類標準以及機構狀態變化,相比2015版,部分高等學校所在類型發生了相對“位移”,主要是在相近類型調整。出現類型變動的高校有409所,占兩版分類共有高等學校的近10%,包含博士學位授予高校97所、學士學位授予高校76所、碩士學位授予高校65所、學士/副學士學位授予高校63所、特定領域四年制高校47所等[17]。從調整方向看,類型變動最多跨兩個學位層次,例如從碩士學位授予高校、學士學位授予高校或特定領域四年制高校等類型調入博士學位授予高校,再者從博士學位授予高校、學士學位授予高校、學士/副學士學位授予高校、特定領域四年制高校等類型調入碩士學位授予高校。綜上,卡內基分類中絕大部分高校保持“靜態”,但仍有部分高校產生波動,并且不同類型的高校變動率存在差別。

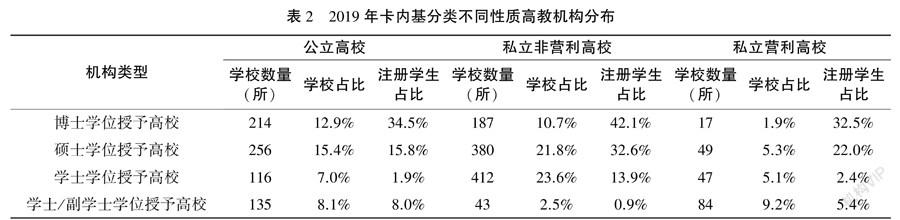

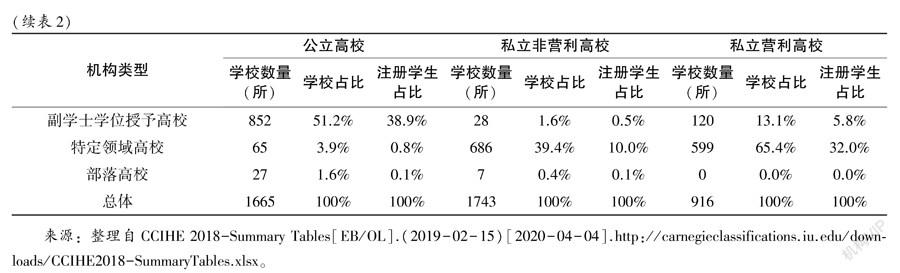

三、美國高等學校的機構性質

美國高等學校按照機構性質分為公立高校、私立非營利高校、私立營利高校等。由表2可知,2019年卡內基分類中,私立非營利高校最多,占到40.3%;其次是公立高校,占38.5%;最后私立營利高校占21.2%。從不同類型高校看,兩類私立高校體系有著比較相似的分布特征,按各自數量排序依次為特定領域高校、學士學位授予高校(含學士/副學士學位授予高校)、碩士學位授予高校、博士學位授予高校。不同之處在于,其一是特定領域高校的比重相差較大,在私立營利高校體系中接近三分之二,但在私立非營利高校體系中僅為五分之二。其二是副學士學位授予高校位次不同,在私立營利高校體系中位居中間位置,而在私立非營利高校體系中則位于最后。公立高校體系中,副學士學位授予高校占比最高,超過50%;特定領域高校占比最低,少于5%;中間依次為碩士學位授予高校、學士學位授予高校(含學士/副學士學位授予高校)、博士學位授予高校。可見,不同性質的高校體系結構存在差異。特定領域高校是私立高校體系的“基石”,尤其是私立營利高校體系;副學士學位授予高校則是公立高校體系的中堅力量。

就注冊學生而言,私立非營利高校體系集中度最高,私立營利高校體系、公立高校體系次之。2019年卡內基分類中學士學位及以上授予類型的高校注冊學生累計占到60%以上,其中私立非營利高校體系接近90%。博士學位授予高校和碩士學位授予高校是不同性質高校體系中學生比重均位居前三位的高校類型,前者在私立高校體系中均在第一位。值得注意的是,私立營利高校體系中特定領域高校學生比例僅次于博士學位授予高校,而公立高校體系中副學士學位授予高校超過博士學位授予高校近5%。綜上,私立高校體系中出現了高校數量和學生規模分布倒置的現象,而在公立高校體系表現不甚明顯。

剖析不同類型高校的機構性質能深入揭示美國高等學校體系的內部橫向結構。博士學位授予高校中的公立高校占比以微弱優勢過半,而私立非營利高校占比則是私立營利高校的10倍多。相比而言,副學士學位授予高校中公立高校占比則超過85%,而私立營利高校則比私立非營利高校多近10%。碩士學位授予高校、學士學位授予高校的內部不同性質機構的分布較為一致,均是私立非營利高校占比過半,其后依次為公立高校、私立營利高校。在注冊學生規模上,授予副學士學位直到博士學位層級的公立高校注冊學生規模均遠超私立高校,但授予學士學位及以上層級的私立非營利高校學生規模是私立營利高校的5倍之多。特定領域高校類型中,私立高校相比公立高校處于主體地位,不論是學校數量還是學生規模,私立非營利高校占據特定領域四年制高校的半數以上,而私立營利高校僅占三分之一左右;私立營利高校則是特定領域兩年制高校的絕對主體機構。綜上,不同學位授予類型的高校,其機構性質存在差異。不論是高校數量,還是在學規模,公立高校是博士學位授予高校、副學士學位授予高校的主體。私立非營利高校雖是碩士學位授予高校、學士學位授予高校的主體,但公立高校承擔了相對多數的學生。私立非營利高校、私立營利高校則分別是特定領域四年制高校和兩年制高校的主體。

四、結語

卡內基分類系統勾勒了美國高等學校體系結構的多樣性生態,充分顯示出美國高等學校體系的發展進路、動態變革,反映出美國高等教育機構的系統活力。卡內基分類的優勢在于客觀描繪并近乎實時察探美國高等學校體系的內部結構樣態,一定意義上成為了監測高等學校體系變動的實用工具。但應辯證地看待,本質上卡內基分類是實然性分類,而非應然性分類;是描述性分類,而非規范性分類;是促進認識導向的分類,而非推動建設導向的分類。若我國簡單直接“拿來”使用或參照,將會產生發展導向的問題,甚至是錯誤。實際上,卡內基分類多維框架中的基礎分類體系標準存在交叉的情況,并非絕對的切分。比如,美國具有博士學位授予權的高校數實際要高于卡內基分類中的博士學位授予高校數,因為碩士學位授予高校和特定領域四年制高校均有具有博士學位授予權的高校。因此,卡內基分類有助于我們更深刻地觀察相對成熟的高等教育系統,從而促使我國站在發展的視角規劃高等學校體系,首先應從完善機構多樣性上加快推進高校體系建設,其次構建高校分類管理體制機制等關鍵性制度刻不容緩。

參考文獻:

[1]新華社.習近平在清華大學考察:堅持中國特色世界一流大學建設目標方向 為服務國家富強民族復興人民幸福貢獻力量[EB/OL].(2021-04-19)[2021-04-29].http://www.gov.cn/xinwen/2021-04/19/content_5600661.htm.

[2]戴榮光.美國《卡內基高等院校分類》:2000年版簡介[J].世界教育信息,2002(10):16-23.

[3]劉寶存,李慧清.2005年卡內基高等學校分類法述評[J].比較教育研究,2006(12):45-50.

[4]張玉巖,張金鎖.美國2005版卡內基分類體系的新變化[J].江蘇高教,2006(2):147-149.

[5]郭潔.2005年版卡內基高校分類標準解讀[J].教育發展研究,2006(9):83-85.

[6]王茹,高珊,吳迪.美國2015版卡內基高等教育機構分類介紹[J].世界教育信息,2017(9):41-43.

[7]徐毓龍,樊來耀,秦榮.美國高等教育機構卡內基分類法的新變化[J].學位與研究生教育,2001(12):36-39.

[8]史靜寰,趙可,夏華.卡內基高等教育機構分類與美國的研究型大學[J].北京大學教育評論,2007(2):107-119,190-191.

[9]朱永東,張振剛.卡內基高等教育機構分類的演變及啟示[J].高教探索,2017(2):5-12.

[10]趙婷婷,汪樂樂.高等學校為什么要分類以及怎樣分類?加州高等教育規劃分類體系與卡內基高等教育機構分類的比較[J].北京大學教育評論,2008(4):166-178+192.

[11]毛道偉,吳業春.中美大學分類比較分析:以卡內基分類與武氏分類為例[J].國家教育行政學院學報,2008(10):85-89.

[12]The Carnegie Classification of Institutions of Higher Education[EB/OL].(2020-05-28)[2021-03-09].https://carnegieclassifications.iu.edu/downloads/cc2005_public_file_021110.xls.

[13][14][17]2018 Carnegie Classification Update Facts & Figures[EB/OL].(2019-05-24)[2020-04-04].https://carnegieclassifications.iu.edu/downloads/CCIHE2018-FactsFigures.pdf.

[15][16]CCIHE 2018-Summary Tables[EB/OL].(2019-02-15)[2020-04-04].http://carnegieclassifications.iu.edu/downloads/ CCIHE2018-SummaryTables.xlsx.

(責任編輯 陳志萍)

收稿日期:2021-06-15

作者簡介:李明磊,北京理工大學人文與社會科學學院副研究員;董超,北京理工大學人文與社會科學學院碩士生;張天舒,山東大學政治學與公共管理學院教授;吳楊,北京理工大學人文與社會科學學院副教授。(北京/100081)

本文系北京市教育科學“十三五”規劃 2018年度優先關注課題“市屬高校分類發展與辦學定位研究”(AECA18007)的成果之一。