產(chǎn)教深度融合的應(yīng)用型人才培養(yǎng)創(chuàng)新模式構(gòu)建研究

陳愷宇 商子楠

摘 ?要:產(chǎn)業(yè)和教育是相互關(guān)聯(lián)、相互促進的兩大系統(tǒng),產(chǎn)教融合已成為促進職業(yè)教育、高等教育發(fā)展,加強創(chuàng)新型人才和技術(shù)技能人才培養(yǎng)模式一脈相承的重要決策。經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷深化升級調(diào)整,市場對于人才的需求結(jié)構(gòu)隨之發(fā)生轉(zhuǎn)變。作為育人主體的產(chǎn)教雙方,應(yīng)適應(yīng)發(fā)展趨勢,實現(xiàn)更為深入地、緊密地、徹底地融合。基于教育生態(tài)建設(shè)、人才培養(yǎng)閉環(huán)建設(shè)以及人才培養(yǎng)能力矩陣三維度視角開展產(chǎn)教融合研究,將助推中國高等教育全面進入產(chǎn)教深度融合時代。

關(guān)鍵詞:產(chǎn)教深度融合;應(yīng)用型人才;培養(yǎng)模式;創(chuàng)新

中圖分類號:C961 ? ? ? ?文獻標志碼:A ? ? ? ? ?文章編號:2096-000X(2021)34-0027-05

Abstract: Industry and education are interrelated and promote each other. The integration of industry and education has become an important decision to promote the development of vocational education and higher education. Under the new normal of economic development, the industrial structure is continuously deepening, upgrading and adjusting, and the structure of market demand for talents changes accordingly. As the main body of education, the two sides should adapt to the trend of development and realize more in-depth, close and thorough integration. The research on the integration of industry and education based on the three-dimensional perspective of education ecology construction, talent cultivation closed-loop construction and talent cultivation capability matrix will push Chinese higher education into the era of deep integration of industry and education.

Keywords: deep integration of industry and education; applied talents; training mode; innovation

一、背景介紹

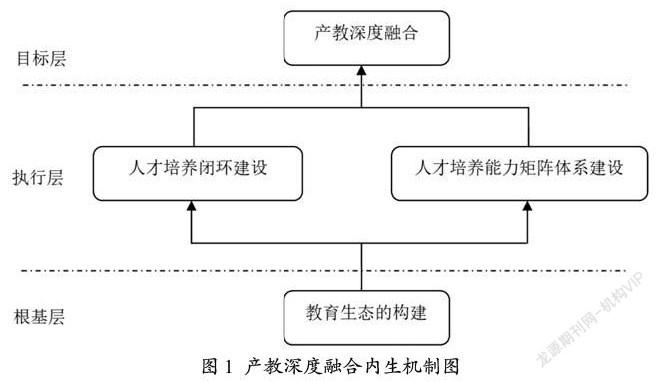

2017年12月,國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于深化產(chǎn)教融合的若干意見》(國辦發(fā)〔2017〕95號),這意味著產(chǎn)教融合發(fā)展邁進了一個新階段。相較于產(chǎn)教融合發(fā)展的初級階段,產(chǎn)教深度融合階段要求高等院校要跳出教育看教育、跳出學校看學校、跳出知識看知識,并根據(jù)學生的智力特點和學情分析,采用更先進的技術(shù)手段筑造產(chǎn)教深度融合的未來大學,這標志著產(chǎn)教融合2.0時代的到來[1]。之后,中央全面深化改革委審議通過了《國家產(chǎn)教融合建設(shè)試點實施方案》,國家發(fā)改委、教育部等六部委印發(fā)實施方案通知指出,深化產(chǎn)教融合,促進教育鏈、人才鏈與產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈有機銜接,是推動教育優(yōu)先發(fā)展、人才引領(lǐng)發(fā)展,產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展相互貫通、相互協(xié)同、相互促進的戰(zhàn)略性舉措[2]。就目前而言,學界普遍認為,中國的產(chǎn)教融合已經(jīng)進入到深度合作模式。產(chǎn)教深度融合摒棄了原有融合存在的淺表、松散以及低效的問題。其本質(zhì)是產(chǎn)教雙發(fā)實現(xiàn)一體化發(fā)展,包括學校與企業(yè)緊密結(jié)合和專業(yè)與產(chǎn)業(yè)的深度契合。其核心是將產(chǎn)教協(xié)作理念滲透在以學生為中心和產(chǎn)出為導向的人才培養(yǎng)全過程中,調(diào)整與轉(zhuǎn)變校企合作總體思路,引入平臺型教育企業(yè)作為紐帶,打破校企合作壁壘,通過充分利用教育企業(yè)在研發(fā)、整合、對接以及運營的核心能力,將產(chǎn)業(yè)的理念、技術(shù)、資源在遵從高等教育的規(guī)律和體系要求的基礎(chǔ)上,整合高校培養(yǎng)的學生、科研成果以及“雙創(chuàng)”成果帶給產(chǎn)業(yè),滿足其對人才和創(chuàng)新的需求。產(chǎn)教深度融合首先應(yīng)當解決產(chǎn)教雙發(fā)可持續(xù)發(fā)展的問題,圍繞協(xié)同育人的最終訴求,應(yīng)當重點思考人才培養(yǎng)以及能力建設(shè)等要素。由此,在實踐中應(yīng)從教育生態(tài)建設(shè)、人才培養(yǎng)閉環(huán)建設(shè)和人才培養(yǎng)能力矩陣體系建設(shè)(見圖1)三個維度探究創(chuàng)新性的應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式[3]。

二、構(gòu)建思路

產(chǎn)教深度融合內(nèi)生機制模型表明,要實現(xiàn)產(chǎn)教深度融合這一最終目標,需要從根本上先構(gòu)建產(chǎn)教雙方協(xié)同發(fā)展的教育生態(tài)系統(tǒng),其衡量標準為產(chǎn)教雙方的可持續(xù)發(fā)展,這是產(chǎn)教深度融合內(nèi)生機制的根基,不可動搖。與此同時,在人才培養(yǎng)閉環(huán)建設(shè)和能力矩陣建設(shè)中,進一步厘定產(chǎn)教雙方的主體責任和工作事項,做實做細協(xié)同育人執(zhí)行方案,優(yōu)化工作流程,才能更好地推進應(yīng)用型人才培養(yǎng)工作的創(chuàng)新模式。

(一)夯實基礎(chǔ),全面系統(tǒng)構(gòu)建教育生態(tài)

教育生態(tài)一詞最早是由美國學者勞倫斯·克雷明在上世紀70年代末提出的,并隨著英國學者艾爾格爾斯頓著作《教育生態(tài)學》的問世,標志著教育生態(tài)理論的形成[4]。教育生態(tài)的核心思想是運用生態(tài)學方法研究教育與人的發(fā)展規(guī)律,著重圍繞生態(tài)平衡、環(huán)境與適應(yīng)、人群的分布與構(gòu)成、人際關(guān)系等問題,試圖建立合理的學校內(nèi)外生態(tài)環(huán)境,提高教學效率,促進學生健康成長[5]。可見,教育生態(tài)的核心理念與產(chǎn)教深度融合的最終目標是一致的。教育生態(tài)理論認為,在育人過程中,應(yīng)當遵循自然性、系統(tǒng)性、整體性、能動性和可持續(xù)發(fā)展的原則。因此,在推進產(chǎn)教深度融合過程中,系統(tǒng)構(gòu)建教育生態(tài)可以從這五項原則作為切入點和落腳點。

第一,自然性原則要求課程設(shè)置應(yīng)當符合學生認知的自然規(guī)律,產(chǎn)教雙方盲目在培養(yǎng)方案中導入新興前沿技術(shù)而忽略基礎(chǔ)理論的傳授,或?qū)⒃斐蛇m得其反的育人效果。第二,系統(tǒng)性原則要求打破產(chǎn)教管理邊界,用一盤棋的思維來審視協(xié)同育人中出現(xiàn)的各種問題,弱化管理邊界,管理實踐體現(xiàn)你中有我,我中有你。第三,整體性原則要求產(chǎn)教雙方進一步細化合作共享機制,包括教師資源、課程資源、設(shè)備資源、信息資源、財務(wù)資源等資源的共享,在內(nèi)部實現(xiàn)平衡與協(xié)調(diào),才能最大化保證產(chǎn)教利益相關(guān)方的核心利益訴求。第四,能動性原則要求在內(nèi)生機制基礎(chǔ)上,開辟反饋與申訴渠道,以定期系統(tǒng)檢視為抓手,以實現(xiàn)產(chǎn)教雙方相互監(jiān)督,相互促進的良好發(fā)展局面。第五,可持續(xù)發(fā)展的原則要求產(chǎn)教雙方不應(yīng)僅聚焦當下利益,更應(yīng)從長遠角度出發(fā),探究長效合作機制,進而全面提升人才培育的質(zhì)量。

(二)持續(xù)改進,高標準推進人才培養(yǎng)閉環(huán)建設(shè)

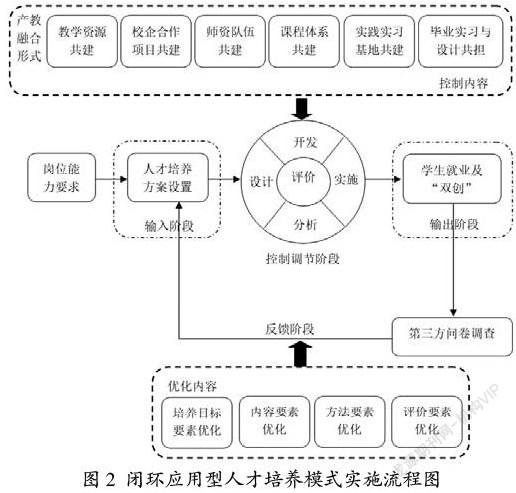

人才培養(yǎng)閉環(huán)的主要特點是以提高人才培養(yǎng)質(zhì)量為目標,各個培養(yǎng)環(huán)節(jié)之間形成一個閉環(huán),并且根據(jù)市場對人才需求的變化進行動態(tài)調(diào)整[6]。產(chǎn)教深度融合的具體實踐難點在于,產(chǎn)教融合的推進速度跟不上外部環(huán)境的變化速度,具體表現(xiàn)為在詳細論證一套自認為較為全面、系統(tǒng)的人才培養(yǎng)方案后,因個人發(fā)展、用人單位需求、技術(shù)進步等因素的改變,而使得人才培養(yǎng)質(zhì)量達到不到預(yù)期效果。因此,人才培養(yǎng)的閉環(huán)建設(shè)在推進產(chǎn)教深度融合過程中顯得尤為關(guān)鍵,只有在實踐執(zhí)行過程中,設(shè)置反饋閉環(huán),整個運作系統(tǒng)才能實現(xiàn)持續(xù)改進(見圖2[7])。實踐表明,作為產(chǎn)教融合項目的管理者與推進者,往往把精力關(guān)注在控制內(nèi)容上,去推進學生就業(yè)以及“雙創(chuàng)”工作,但對于第三方問卷調(diào)查的評估結(jié)果,沒有進行相應(yīng)的優(yōu)化與再設(shè)計,導致應(yīng)用型人才培養(yǎng)方案在設(shè)置上頭重腳輕,人才培養(yǎng)質(zhì)量難有質(zhì)的提升與飛躍。

(三)細化標準,完善人才培養(yǎng)能力矩陣體系建設(shè)

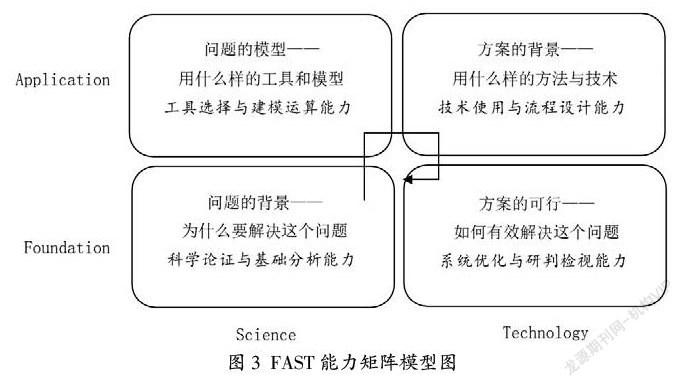

正如前文所述,產(chǎn)教深度融合,在教學資源上實現(xiàn)了全方位的共建與共享,為實現(xiàn)人才培養(yǎng)的個性化奠定了扎實的基礎(chǔ),產(chǎn)業(yè)方了解市場需求,掌握崗位任職資格的一手資料,并能夠提供實踐實習的指導,而校方依托豐富的教師資源,以及實驗器材設(shè)備,能夠為人才培養(yǎng)提供充足的知識信息庫資源,二者有機結(jié)合,進而更好地賦能應(yīng)用型人才培養(yǎng)。傳統(tǒng)的產(chǎn)教融合模式在培養(yǎng)人才方面只是停留在單一維度的能力培養(yǎng)上,而產(chǎn)教深度融合階段,則要求對人才能力培養(yǎng)上進行進一步細化與提煉,用多維的視角進行立體式的人才能力建設(shè),因此對應(yīng)提出基于能力矩陣的人才能力培養(yǎng)體系,即FAST能力矩陣體系建設(shè)(見圖3)。該模型的能力生成和固化邏輯是,該問題是在什么樣的背景下產(chǎn)生的,是否當下需要解決,有什么現(xiàn)實的工具可供解決,用什么樣的方式與方法解決,以及如何更好更快地解決,通過這一系列流程的訓練,賦能人才技能。在此能力矩陣體系下,需結(jié)合專業(yè)特點,開展能力細化與對標,進一步梳理與提煉能力矩陣四象限下的各個專項能力,以及能力核心要求,才能更好地完善課程設(shè)置以及人才培養(yǎng)方案。

綜上所述,產(chǎn)教深度融合階段中,教育生態(tài)的構(gòu)建不僅是基礎(chǔ)工作,還是首要工作環(huán)節(jié),通過對人才培養(yǎng)進行閉環(huán)建設(shè)以及能力的細化與提煉,才能真正地、全面地推進產(chǎn)教深度融合,賦能人才。

三、個例分析

目前,管理科學已經(jīng)發(fā)展成為一個龐大的科學知識體系。其中,管理學是管理科學體系中最高層次的學科門類,下設(shè)管理科學與工程、工商管理與公共管理等一級學科[8]。2018年教育部下發(fā)的《普通高等學校本科專業(yè)類教學質(zhì)量國家標準》(以下簡稱“國標”)中明確指出,工商管理類的專業(yè)包括工商管理、市場營銷、會計學、財務(wù)管理、國際商務(wù)、人力資源管理、審計學、資產(chǎn)評估、物業(yè)管理和文化產(chǎn)業(yè)管理十個專業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計,全國2956所高等院校中,超過三分之一的高校開設(shè)有工商管理專業(yè),由此可以看出,工商管理專業(yè)的熱門程度。而作為一門應(yīng)用性極強的專業(yè)而言,現(xiàn)階段,我國絕大部分高校對于工商管理類人才的培養(yǎng)存在以下特點:(1)偏教學,輕實踐,導致學生的綜合管理能力提升空間有限;(2)教學方法相對單一,對工商管理類人才未來職業(yè)適應(yīng)度幫助有限;(3)難以做到舊理論與新形勢的結(jié)合,對工商管理類人才培養(yǎng)缺乏新理論的指導。可見,工商管理專業(yè)全面深化推行產(chǎn)教深度融合同樣具有緊迫性、必要性,以及還具有十分重要的借鑒指導意義。

工商管理作為一門應(yīng)用性學科,在育人方面與基礎(chǔ)性學科的顯著差異主要體現(xiàn)為動態(tài)調(diào)整性。一方面基于研究技術(shù)的發(fā)展以及管理手段隨著制度的革新,其專業(yè)研究的方法也會隨之轉(zhuǎn)變,另一方面基于學科涉獵范圍廣泛、實踐性突出,學科交叉與跨專業(yè)領(lǐng)域的組合研究已經(jīng)成為該專業(yè)發(fā)展的新趨勢。鑒于此,工商管理專業(yè)在推進產(chǎn)教深度融合工作中,更應(yīng)審時度勢,充分發(fā)揮產(chǎn)教雙方育人的各自長板,實現(xiàn)協(xié)同育人的管理訴求。

(一)完善制度建設(shè),構(gòu)建工商管理專業(yè)產(chǎn)教深度融合教育生態(tài)系統(tǒng)

工商管理專業(yè)產(chǎn)教深度融合教育生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建對于利益雙方主體而言,必須重視頂層設(shè)計。產(chǎn)業(yè)方從立足行業(yè)角度入手,教育方基于學校發(fā)展入手,自上而下逐步設(shè)計各層各項管理制度。第一,研判當前宏微觀管理的熱點問題,結(jié)合各地方經(jīng)濟發(fā)展特點以及主導產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢,產(chǎn)教雙方聯(lián)合輸出當?shù)毓ど坦芾韺I(yè)人才需求報告,并以此作為依據(jù),推進協(xié)同育人各項工作開展。例如,以寧波市高校為例,在深度推進產(chǎn)教融合工作中,應(yīng)緊盯電子商務(wù)、機械自動化、港口物流等地方支柱產(chǎn)業(yè)對于管理類人才的需求,綜合分析重點行業(yè)產(chǎn)業(yè)的工商管理人才需求結(jié)構(gòu),有的放矢設(shè)計培養(yǎng)方案。第二,打通內(nèi)部管理壁壘,共享各類資源,積極創(chuàng)造條件,全面實施深度融合。目前,伴隨區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、AI技術(shù)的全面應(yīng)用,管理理念與方法發(fā)生了重大變革,單純地依靠某個部門或者單位(學院)來培養(yǎng)工商管理人才只能鉆進人才培養(yǎng)的死胡同。例如,AI技術(shù)應(yīng)用于招聘、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)應(yīng)用于市場調(diào)研、區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用于績效管理等,無一不說明工商管理專業(yè)對于復(fù)合型、綜合型應(yīng)用人才的訴求,因此,產(chǎn)教深度融合在對于工商管理專業(yè)人才培育上,必須緊跟技術(shù)革新腳步,在課程設(shè)置上通盤考慮,促進人才的輸出滿足市場需求,真正實現(xiàn)OBE的育人理念。第三,扎實推進與落實檢視制度,構(gòu)建成自我修復(fù)能力強的工商管理專業(yè)產(chǎn)教深度融合教育生態(tài)系統(tǒng),實現(xiàn)各方利益的平衡,促進教育生態(tài)系統(tǒng)平衡可持續(xù)發(fā)展。抽樣調(diào)查表明,各高校在推進工商管理專業(yè)產(chǎn)教融合過程中,往往呈現(xiàn)產(chǎn)(企)業(yè)方頻發(fā)更換的局面,說明在初期頂層設(shè)計過程中,沒有形成一套完善的自我修復(fù)機制,導致出現(xiàn)一些管理外部噪音時(如管理層人員更換、經(jīng)費落實問題、招生規(guī)模縮小等),更容易使得協(xié)同機制難以維系。同時,針對工商管理專業(yè),學校方可融合的企業(yè)方較多這一特點,在起初確定合作意向時,更應(yīng)有選擇性地進行綜合研判,使得最終輸出的工商管理人才這一成品不但符合企業(yè)方的發(fā)展需要,也促進了產(chǎn)教深度融合教育生態(tài)系統(tǒng)的內(nèi)生發(fā)展,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的良好局面。

(二)優(yōu)化各層要素,推進工商管理專業(yè)產(chǎn)教深度融合人才培養(yǎng)閉環(huán)

人才培養(yǎng)閉環(huán)建設(shè)是產(chǎn)教深度融合的一項關(guān)鍵工作,其抓手在于閉環(huán)的構(gòu)建,即構(gòu)建反饋機制,定期實現(xiàn)內(nèi)部優(yōu)化。國標明確指出,工商管理專業(yè)培養(yǎng)的是具有社會責任感、公共意識和創(chuàng)新精神,適應(yīng)國家經(jīng)濟建設(shè)需要,具有人文精神與科學素養(yǎng),掌握現(xiàn)代經(jīng)濟管理理論及管理方法,具有國際視野、本土情懷、創(chuàng)新意識、團隊精神和溝通技能,能夠在企事業(yè)單位、行政部門等機構(gòu)從事經(jīng)濟管理的應(yīng)用型、復(fù)合型、創(chuàng)新型人才[9]。其中的本土情懷大有文章可作,如當?shù)厝宋牧曀住⒔?jīng)濟發(fā)展特點、地方政策解讀等,因此,對于工商管理專業(yè)推進產(chǎn)教融合過程中,必須優(yōu)化人才培養(yǎng)的目標,牢牢把握“本土性”的特點,在課程設(shè)置、能力訓練方法的選擇以及人才評價體系上凸顯工商管理專業(yè)特色。

(三)對標需方要求,設(shè)計工商管理專業(yè)產(chǎn)教深度融合能力矩陣體系

人才培養(yǎng)的能力體系,首先必須滿足國標所指定的專業(yè)人才培養(yǎng)各項要求,在國標規(guī)定的構(gòu)建范圍內(nèi),結(jié)合產(chǎn)業(yè)方的需要,對標進行能力體系設(shè)計。就工商管理專業(yè)而言,結(jié)合FAST能力矩陣構(gòu)建要素,設(shè)計能力矩陣體系下的工商管理專業(yè)課程(群)(見表1)。

教學實踐表明,科學論證與基礎(chǔ)分析能力和工具選擇與建模運算能力在課程章節(jié)、教學大綱的設(shè)計上應(yīng)以學校方為主導,充分發(fā)揮學校方扎實的系統(tǒng)理論思維傳授作用,而針對技術(shù)使用與流程設(shè)計能力和系統(tǒng)優(yōu)化與研判檢視能力應(yīng)以產(chǎn)業(yè)方為主導,產(chǎn)教雙方在深度融合過程中方能揚長避短,相得益彰。

四、結(jié)束語

據(jù)預(yù)測,我國“十四五”時期,各類社會團體、企事業(yè)單位對于工商管理類專業(yè)人才的需求每年至少在230萬人以上,而根據(jù)教育部規(guī)劃司信息統(tǒng)計,我國每年工商管理專業(yè)應(yīng)屆生不過8萬余人,供需狀況失衡較為嚴重。加之技術(shù)革新程度加深,管理精度要求越來越高,用人單位對于工商管理人才需求轉(zhuǎn)變?yōu)榱恕皶夹g(shù)、懂管理”的復(fù)合型人才,基于此,產(chǎn)教深度融合切準了時代發(fā)展的脈搏,成為工商管理人才培養(yǎng)的必經(jīng)之路。綜合上述,立足于三個維度,即教育生態(tài)建設(shè)、人才培養(yǎng)閉環(huán)建設(shè)和人才培養(yǎng)能力矩陣體系建設(shè),來推進工商管理專業(yè)人才培養(yǎng)的產(chǎn)教深度融合創(chuàng)新模式,定會為其他專業(yè)人才培養(yǎng)的產(chǎn)教融合工作提供一種積極的思考與借鑒。

參考文獻:

[1]張勇.產(chǎn)教融合進入2.0時代[N].光明日報,2017-12-20.

[2]趙軍政,等.產(chǎn)教深度融合促進學校特色發(fā)展[N].光明日報,2019-11-28.

[3]張越.從創(chuàng)新,到未來——北大創(chuàng)新評論產(chǎn)業(yè)研究案例庫(2019-2020)[M].北京:北京大學出版社,2020.

[4]郭子悅.新時代高校勞動教育生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建與實施路徑探析[J].高教論壇,2020(11):120-122.

[5]楊銳鋒,高艷紅.教育生態(tài)學視域下影響教師素質(zhì)結(jié)構(gòu)的生態(tài)因子分析[J].教育探索,2013(12):6-8.

[6]徐忠四,梁益寧,高雪琴.特色專業(yè)閉環(huán)人才培養(yǎng)模式的探索和反饋機制[J].中國教育技術(shù)裝備,2016(14):63-65.

[7]魯慧民,郭建偉,湯淼,等.創(chuàng)新型人才培養(yǎng)的閉環(huán)反饋式控制模型研究[J].吉林建筑大學學報,2016,33(2):108-111.

[8]侯劍華,朱方偉.工商管理知識體系演進與研究前言[M].北京:科學出版社,2014:11.

[9]教育部高等學校教學指導委員會.普通高等學校本科專業(yè)類教學質(zhì)量國家標準[M].北京:高等教育出版社,2018:844.