新工科背景下理工類學生實踐教學課程思政實施路徑探索

孫利芹 林劍 姜愛莉 邢榮蓮

摘 ?要:實踐類課程是培養理工類學生創新、創業和綜合實踐能力的重要環節,在實踐類課程教學中實施課程思政,是提高課程教學質量的重要保障。文章從分析實踐類課程特點和當前的現狀入手,以理工類大學生實習實訓課程為例,提出實踐教學活動中思政教育教學范式,并以案例形式圍繞“勞動精神、工匠精神、民族自信與愛國主義情懷、工程倫理、職業素養”等方面進行課程思政教學實踐,最后通過訪談與文問卷調查方式對實施效果進行反饋,為實踐類課程中實施“課程思政”提供范式參考。

關鍵詞:理工類專業;實踐類課程;課程思政;實施路徑;推廣應用

中圖分類號:G641 ? ? ? 文獻標志碼:A ? ? ? ? ?文章編號:2096-000X(2021)34-0171-05

Abstract: Practical courses are an important link in cultivating the innovation and entrepreneurship and comprehensive practical ability of polytechnic students. The implementation of the ideological and political education is an important guarantee to improve the quality of practical course teaching. Based on the analysis of the characteristics and current status situation of practical curriculum, this paper presents the teaching paradigm of the ideological and political implementation, taking the practical courses of technology as an example. And the teaching practice were conducted in the form of cases around the "spirit of labor, craftsman spirit, national confidence and patriotism", engineering ethics, professional literacy and other aspects. Finally, the feedback of implementation effect was obtained through interview and questionnaire. The research provides a paradigm reference for the implementation of the ideological and political education in practical courses.

Keywords: science and technology major; practice courses; the ideological and political education; implementation path; popularization and application

立德樹人是高校教師的職責所在、育人根本,“課程思政”是立德樹人教育的重要實施途徑。《高等學校課程思政建設指導綱要》(教高〔2020〕3號)中明確指出,要全面推進高校課程思政建設,發揮好每門課程的育人作用,提高人才培養質量[1]。實踐類課程是理工類人才培養的重要組成部分,通常占到課程總學分的30%左右,是培養學生創新、創業和綜合實踐能力的關鍵環節。尤其是在2017年教育部提出新工科建設的育人背景下,要求高校培養大批具備創新能力、實踐能力,能夠解決現實工程問題、富有高度人文素養和社會責任感的工程類創新人才。社會實踐和實習、實訓類課程對于培養學生“勞動精神、了解國情民情,錘煉意志品質、創新精神及分析問題、解決問題”等實踐能力有很大的幫助[2]。當前,我國工程教育正處在改革與發展的重要關頭,在實踐類課程中推行課程思政教育,形成課程質量建設與思政教育的協同效應,是推進新工科人才培養的重要途徑。目前,通識類課程思政范式有“上海經驗”可循,但對于理工類專業實踐類課程領域的課程思政尚未有成熟的范式可借鑒。為此,本著貫徹落實習近平總書記“其他各門課都要守好一段渠、種好責任田,使各類課程與思想政治理論課同向同行,形成協同效應”[3]的育人宗旨,本文從“三全育人”角度探討實踐類課程課程思政的實施策略,優化實踐教學模式,圍繞“家國情懷、文化素養、規矩法律意識、勞動教育、工匠精神、工程倫理”等方面探索實踐類課程的思政教育實施途徑,建立課程建設與思政教育并行的教學模式,為新工科人才培養質量的提升提供范式參考。

一、實踐類課程的特點及當前課程教學現狀與問題

一般來說,高校實踐教學體系由實驗實訓、實習、綜合設計、社會實踐、創新創業五個子系統組成[4],尤其是在新工科建設背景下,社會實踐和實習、實訓類課程對于“引導學生弘揚勞動精神,扎根中國大地了解國情民情,在實踐中增長智慧才干,在艱苦奮斗中錘煉意志品質”及培養學生“知行統一和勇于探索的創新精神、解決問題的實踐能力”有很大的幫助[5]。

但在當前的實際實踐類教學中,通常面臨著一些問題,譬如:其一,學生參與實習的主動性低,重視程度不夠。學生對參與實習教學通常存在抵觸心理,缺乏吃苦耐勞精神,對實習實踐活動的理解過于理想化,不了解社會,存在對社會、企業與學校的差別認知不足等問題,在吃苦耐勞、了解民情國情、知行合一、分析問題和解決問題能力等方面尤為欠缺,直接導致學生和承擔實習的單位間出現諸多矛盾,甚至發生糾紛[6-7]。其二,企業對學校實習類課程接受程度和認識程度存在一定偏差,愿意主動接納學生實習的企業較少,尤其是工科類的實習往往要求學生能夠直接進入生產崗位,進行設備或工藝的實操訓練,但從安全生產管理角度出發,能直接提供學生進入相應的車間或研發等崗位進行實習的崗位很少,多以提供“計件式”的勞動崗位為主,存在實習過程流于形式等問題,這是造成學生心理落差,實習主動性不高的主要原因。其三,教師隊伍思想政治素養參差不齊,對實習過程中的“思政教育”認識不足或缺乏切實可行的指導方法。為此,在“三全育人”的背景下,如何充分挖掘實踐教學的思政元素,并以課程思政為抓手,構建新工科背景下實踐教學的思政教育范式,可調動學生參與實習的主動性、提高實踐教學質量,增強教師思政教育認識,同時為企業篩選和輸送應用型人才,實現雙贏至關重要。

二、實踐教學活動中課程思政教育教學路徑探索與實踐

(一)思政教育融入實踐教學的范式構建

在“堅持把立德樹人作為中心環節,把思想政治工作貫穿教育教學全過程,實現全程育人、全方位育人”[8] 的“大思政”背景下,以理工科專業大學生實習實踐課程為例,圍繞學生“理論聯系實際、愛崗敬業、誠實守信、工匠精神、團結協作、吃苦耐勞及工程倫理”等方面綜合素養的提升,探索實踐教學環節中從組織制度建設、細化教學管理過程到具體教學實踐中的思政教育融入切入點的探索,構建“以學生為中心”,學校、家庭、企業為一體的立體化、全方位實踐教學管理模式,具體實施范式見圖1。

其一,本著尊重學生和學生“認知預期建設”的教育心理,通過實習前召開動員大會的方式,讓學生全面了解實習實踐類課程開課的必要性、課程特點及所在的企業文化和實習崗位要求,形成“認知預期”,然后采取“雙向選擇”,即采用企業提供實習崗位,學生報名實習崗位,企業面試篩選的程序。這樣,學生一旦主動選擇了該實習崗位,就會對自己的選擇負責,認真、無抱怨地完成崗位職責,并同時模擬了“崗位求職”面試過程。其二,在實習過程中實行“全程”和“全員”管理,包括企業人力資源部門、車間主任、車間班長、家長及學校指導教師,各自從不同的角度對學生實行教育,讓學生有“歸屬感”和“獲得感”;其三,在實習結束階段,通過設立優秀團隊和個人的評選,并給予一定的獎勵方式,激發學生的集體榮譽感,激勵學生創新動力和致力于專業學習的主觀能動性的提高。

在此實踐教學模式框架下,通過教學環節、過程管理及思政元素融入的具體實施路徑的探索,建立了學生、企業人員、家長、指導教師等全覆蓋的“三全育人”模式,并可根據每個具體階段的任務,實時將課程思政元素巧妙融入過程中,實現了學生、指導教師、企業人力資源管理者、車間班長、家長及學生間“相互影響、共同成長”的協同效應及全員、全程、全方位的育人目標。

(二)實踐教學中課程思政元素挖掘與實踐

1. 規矩意識、法律意識、安全意識與大局觀意識在實踐中得以提升

理工類專業的學生在理論課教學中,都會涉及安全生產等教學內容,但多數為“紙上談兵”。在實習實踐教學中,學生直接進入車間,親自操作一些大型設備,一些看似不起眼的操作不當,都會帶來很大的安全隱患。緊緊抓住實踐教學的課程特點與優勢,將實際生產案例通過車間工人和企業管理者向學生演示或者講解,學生則能夠通過實地感受、切身體會,更好地增強安全生產意識和大局觀念,并能嘗試將所學理論知識與生產實踐相結合,并自覺遵守,實現“知行合一”。同時,在實習過程中,不再像課堂教學那樣有一定的自由度,學生需要嚴格遵守車間規定與操作流程,嚴格遵守時間觀念等,不能出現遲到早退,養成打卡、請假等習慣,對于規矩、法律意識的提高有很大幫助。

2. 工匠精神、愛崗敬業、民族自信與愛國主義情懷的引導與培養

沈振乾等[9]提出,“工匠精神”包含兩個層面的意義:一是狹義的工匠精神,指的是工匠型、技能型人才;二是廣義的工匠精神,指的是從業者對其從事的事業匠心獨運,精益求精,追求卓越的職業精神,同時又是職業道德、職業能力、職業品質的體現。在實習過程中,學生第一次直接面對產品生產線,并相對獨立地承擔一定的崗位任務,對于工匠精神和職業素養的理解會在實習工作中逐步有了自己的理解。譬如,在學生實習結束后的交流會上,有的同學分享,即使在一個看似簡單的、重復勞動的包裝生產線上,在同一時間段內的工作效率與熟練工人相比,不到后者的30%,而且從包裝質量上,一個不仔細,導致漏氣或檢查不嚴,會給同一批次產品帶來二次返工的風險,這些都是“精益求精、追求卓越”的職業能力和素養的體現。為此,有的學生會根據生產線要求,結合專業知識,提出改進某些操作環節方案,并在車間中開展質量與效率評比等。通過這樣的例子,學生對“工匠精神”和“職業素養”有了更深入地理解。

同時,在一些特定的工廠實習時,通過對相關產品的國內、國際市場的占有率及技術先進程度的了解,可以很好地增進學生的民族自豪感,激發學生的創新動力與愛國主義精神。譬如,在“檸檬酸生產企業”實習的過程中,學生了解到目前檸檬酸的代謝控制發酵生產技術,我國雖然從上世紀50年代末才開始起步,但目前無論在發酵技術上還是在分離提取技術上都已經走在了世界前列,成為世界第一大生產國,并能夠左右產品的國際市場價格。通過這樣的例子,一方面激發了學生專業學習的動力,另一方面很好地增強了學生的民族自信和愛國主義情懷。

3. 團結合作、吃苦耐勞的意志品質在實踐中得以歷練

實習教學過程中,學生通常7-10人組成一個小組,大家完成相應的任務后就可下班。起初,先干完的小組會提前離開,隨著實習的進行,出現了先干完的小組會主動去幫助其他小組,并共同交流克服困難,“既快又好”地完成任務。很多同學都表示,在這樣“特定的環境”下,同學間不再有生疏與隔閡,通過自然地互幫互助,原先不是很熟悉的同學關系都親密了很多,并且深深體會到了什么是“team spirit”的力量。在這個過程中,大家苦中作樂,相互勉勵,很好地發揚了吃苦耐勞的勞動精神。

4. 人文素養與創新的求知動力在實踐中得以激發和提升

實習過程中,為了方便同學們記住一些車間安全注意事項或者崗位操作流程,有繪畫功底的學生會主動以簡單風趣的漫畫方式將注意事項展現出來;有的學生把注意事項編成“順口溜”或者其他網絡術語,這些看似自發的行為,對于學生職業能力訓練和人文素養的提升都有很大幫助。同時,通過實習后學生座談了解到,有很大一部分同學通過實習,更加清楚了自己今后想要獲得較好的職業發展,當下則必須要有扎實的專業知識。為此,學生反映,“實習結束后再次回到課堂,感覺自己踏實了不少”,并且原先一部分不打算考研的同學也選擇了報考研究生繼續深造,說明實習實踐環節對于提高學生職業發展規劃認識和主動求知的動力有很大幫助。

5. 工程倫理素養在實踐中得到加深理解

工程倫理是實踐類課程思政的價值依托,“利用科學究竟是來開啟天堂之門還是鑿通地獄之路”,關鍵在于掌握科學技術的人是否具有正確的專業倫理[9]。實踐類課程更要突出價值理性,即通過工程倫理教育,塑造學生“關愛生命、關愛自然、尊重公平正義”的可持續發展價值觀,同時引導學生認識到履行社會責任,實現道德與利潤的平衡間的關系[10]。目前,很多高校尤其是對標“工程教育認證”標準,已經將工程倫理課程列入工科類本科生人才培養方案中,而實習實踐教學無疑是工程倫理教育的實戰場所,學生在企業,可以通過實際案例感受如何在“道德與利潤”平衡間履行社會責任感。譬如,在工業產品生產過程的“三廢處理”等方面涉及的一些工程倫理問題,學生可以結合生產實際,進行交流與探討,加深了其對工程倫理素養從抽象概念到切實感受的理解與認識。

三、思政教育融入實踐教學的示范推廣與實施效果

思政教育效果的跟蹤反饋往往是一個難題,因為好的思政教育強調的是“潤物細無聲”,因此不能像專業知識點的學習,可以用成績直觀地反饋教育效果。為此,我們探索了采用間接方式的效果反饋方式,一是通過訪談方式,包括與企業員工、學生甚至家長的直接或者間接訪談方式;二是通過設置問卷調查的方式。兩者結合,可以很好地反映出課程思政的效果。

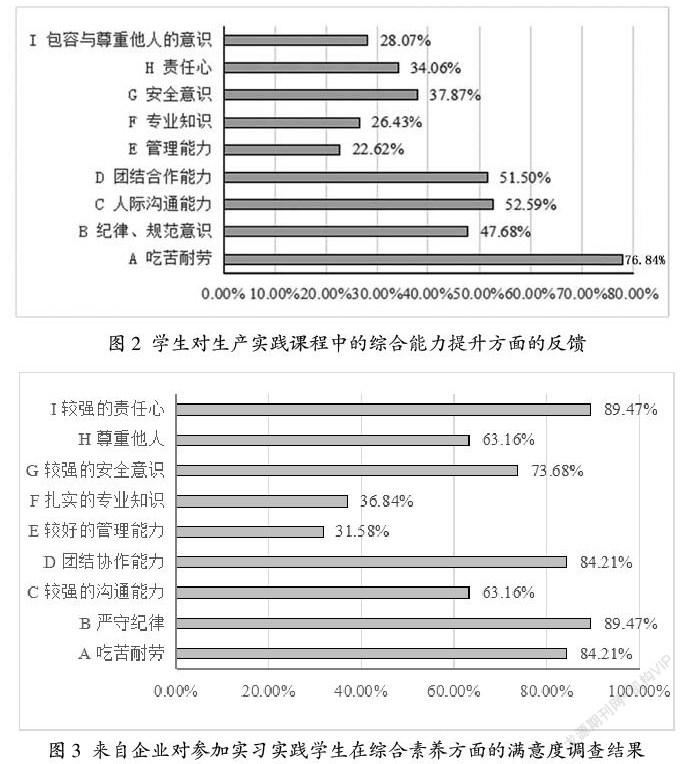

本研究中,以煙臺某綜合性本科高校的生物工程、生物制藥、生物技術和食品類4個理工類本科專業學生生產實習課程為研究對象,進行教學實踐,并通過問卷調查和訪談的方式對教學效果進行反饋。其中問卷調查分別設置了從學生和企業兩個角度就學生綜合素養提升方面進行調查。圖2是367份學生問卷調查的反饋結果,從圖中數據分析可以看出,通過實習實踐課程,學生認為自己在吃苦耐勞(76.84%);紀律、規范意識(47.68%);人際溝通能力和團隊合作能力(大于50%)等方面有較大的提升。圖3是來自實習企業的問卷調查,填寫問卷的人群包括人力資源經理(人數占比15.79%)、車間管理者(人數占比68.62%)、帶班班長(人數占比10.53%)和一般工人(人數占比5.26%)。其中,企業員工對學生在責任心、團結協作、吃苦耐勞和紀律意識等素養方面的滿意度均大于80%。

四、結束語

課程思政強調發揮全要素育人的合力作用,寓顯性的思政教育于隱性的專業課程思政之中,強調的是“海水淘鹽,融鹽入湯的潤物細無聲”效果。而“獲得感”是高校思想政治教育實效性的重要體現,這里的獲得感不僅僅是指學生的獲得感,還指在更大視域范圍內包裹著學生、教師、管理者、服務人員等在內的高校所有教育參與要素的獲得感,以及由此形成的思想政治教育的整體獲得狀態[11]。因此,探索專業課課程思政的實施途徑,構建基于“三全育人”框架下的專業課教學與課程思政教育的協同模式,形成學生、企業、教師“教學相長”的協同放大效應,注重思政教育過程中學生、企業及教師等群體“獲得感”的效果,無疑對于構建能夠培養專業技能卓越、家國情懷深厚、自覺創新奉獻的新工科人才有著重要意義。

參考文獻:

[1]教育部.關于印發《高等學校課程思政建設指導綱要》的通知[EB/OL].(2020-6-1)[2020-7-22].http//www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t20200603_462437.html.

[2]王棟,張新娜,唐建祥,等.將思政教育融入工程綜合實踐課程的教學方法探索[J].科教導刊(中旬刊),2018(4):98-99.

[3]習近平:把思想政治工作貫穿教育教學全過程[EB/OL].(2016-12-8)[2020-7-22].http://www.Xinhuanet.Com//politics/2016-12/08/c_1120082577.htm.

[4]朱麗穎,張夢迪.“新工科”背景下的課程思政建設[J],遼東學院學報(社會科學版),2020,22(5):121-125.

[5]侯振華,尚金釗,唐琳,等.工科專業課程思政建設實踐與探索——以《照明工程》課程為例[J].高教學刊,2020(17):150-153.

[6]蔡玉潔,李秀玉.新疆本科院校學生專業實習主動性的調查研究[J].烏魯木齊職業大學學報,2019(2):58-60.

[7]林琳,李一寧.北京市屬高校理工類本科專業畢業實習現狀及對策研究[J].創新創業理論研究與實踐,2020,12(24):169-170.

[8]習近平談治國理政(第2卷)[M].北京:外文出版社,2017:376.

[9]沈振乾,徐國偉,王浩程,等.工科實踐類課程思政之范式研究[J].吉林省教育學院學報,2019,35(7):41-44.

[10]余江濤,王文起,徐晏清.專業教師實踐“課程思政”的邏輯及其要領——以理工科課程為例[J].學校黨建與思想教育,2018(1):64-66.

[11]李合亮.“獲得感”視域下高校思想政治教育實效性建設[J].教學與研究,2021(7):87-94.