德國(guó)“學(xué)習(xí)領(lǐng)域”課程模式對(duì)我國(guó)中職課程及教材改革的啟示

王美美 戈弋 高艷 陳國(guó)剛

摘要:我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展需要高素質(zhì)復(fù)合型勞動(dòng)者,而目前大多數(shù)中職學(xué)校仍采用傳統(tǒng)的學(xué)科體系教學(xué)模式,導(dǎo)致理論知識(shí)與工作實(shí)踐割裂,不利于培養(yǎng)復(fù)合型人才。相比學(xué)科體系課程模式,“學(xué)習(xí)領(lǐng)域”課程模式以典型工作任務(wù)為導(dǎo)向,圍繞工作過(guò)程開(kāi)展教學(xué)活動(dòng),旨在培養(yǎng)學(xué)生全面的職業(yè)行動(dòng)能力。本文基于國(guó)際經(jīng)驗(yàn)的比較,以德國(guó)中職學(xué)校“工業(yè)機(jī)械工”職業(yè)為例,分析“學(xué)習(xí)領(lǐng)域”課程模式及其教材特點(diǎn),從教學(xué)目標(biāo)、教學(xué)方法等方面探析中職課堂教學(xué)的改革與優(yōu)化,以期為我國(guó)中職課程及教材改革提供參考。

關(guān)鍵詞:中職教育 學(xué)習(xí)領(lǐng)域 課程模式 教材

一、前言

隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)不斷加快,社會(huì)對(duì)高素質(zhì)技能型人才的需求變得十分迫切。2019年國(guó)務(wù)院出臺(tái)的《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》提出了啟動(dòng)“1+X”證書(shū)制度試點(diǎn)和開(kāi)發(fā)新型活頁(yè)式教材、工作手冊(cè)式教材等一系列改革設(shè)想,職業(yè)教育面臨著前所未有的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

德國(guó)的職業(yè)教育取得了舉世矚目的成績(jī),其“雙元制”職業(yè)教育體系為德國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了大量應(yīng)用型人才。自20世紀(jì)90年代以來(lái),德國(guó)開(kāi)展了一系列課程改革,其經(jīng)驗(yàn)對(duì)我國(guó)的職業(yè)教育改革有一定的借鑒意義。

二、“學(xué)習(xí)領(lǐng)域”課程模式

(一)形成背景

20世紀(jì)90年代以來(lái),德國(guó)企業(yè)對(duì)一線(xiàn)技術(shù)工人提出了更高的要求,即不僅要適應(yīng)工作世界,而且要具備從經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)保的角度建構(gòu)或參與建構(gòu)工作世界的能力。德國(guó)各州文教部長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議(KMK)將職業(yè)學(xué)校的教育任務(wù)規(guī)定為培養(yǎng)學(xué)生的職業(yè)能力。職業(yè)能力主要包括三個(gè)方面:(1)專(zhuān)業(yè)能力,即掌握專(zhuān)業(yè)理論和實(shí)踐知識(shí),獨(dú)立解決問(wèn)題并評(píng)估結(jié)果的能力;(2)個(gè)性能力,即獨(dú)立思考評(píng)價(jià),規(guī)劃和設(shè)計(jì)人生的能力;(3)社會(huì)能力,即具備交流的能力,如善于對(duì)話(huà)、合作,有團(tuán)隊(duì)精神。

傳統(tǒng)的職業(yè)教育課程內(nèi)容按照學(xué)科順序編排,雖然教師可以由淺入深地進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)教學(xué),但由于理論知識(shí)和工作實(shí)踐相分離,學(xué)生無(wú)法接觸到真實(shí)的工作過(guò)程與情境,個(gè)性能力和社會(huì)能力無(wú)法得到全面發(fā)展。學(xué)生未來(lái)必然要走上工作崗位,需要在真實(shí)復(fù)雜的場(chǎng)景中解決生產(chǎn)問(wèn)題,并能夠與客戶(hù)溝通交流。為全面培養(yǎng)學(xué)生的職業(yè)能力,“學(xué)習(xí)領(lǐng)域”課程方案應(yīng)運(yùn)而生。“學(xué)習(xí)領(lǐng)域”課程方案改變了傳統(tǒng)教學(xué)大綱中以學(xué)科體系為教學(xué)原則的思想,強(qiáng)調(diào)以工作過(guò)程為導(dǎo)向,以典型工作任務(wù)為課程開(kāi)發(fā)途徑。

(二)模式介紹

1996年德國(guó)各州文教部長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議頒布了新的課程編制指南,各職業(yè)學(xué)校逐漸采用“學(xué)習(xí)領(lǐng)域”課程模式開(kāi)展教學(xué)活動(dòng)。聯(lián)席會(huì)議對(duì)“學(xué)習(xí)領(lǐng)域”課程方案的定義為:“學(xué)習(xí)領(lǐng)域”是通過(guò)學(xué)習(xí)目標(biāo)、教學(xué)內(nèi)容和給定的課時(shí)構(gòu)成的主題學(xué)習(xí)單元,它以職業(yè)任務(wù)和行動(dòng)過(guò)程為導(dǎo)向,旨在幫助職業(yè)學(xué)校培養(yǎng)學(xué)生的職業(yè)行動(dòng)能力。

學(xué)習(xí)領(lǐng)域是以職業(yè)相關(guān)的必要工作過(guò)程即“行動(dòng)領(lǐng)域”為依據(jù)設(shè)計(jì)出的教學(xué)單元,學(xué)習(xí)領(lǐng)域之間的銜接具有邏輯性。在德國(guó)約有350種官方承認(rèn)的職業(yè),在德國(guó)“雙元制”職業(yè)教育中,每一個(gè)職業(yè)(專(zhuān)業(yè))課程內(nèi)容視各自實(shí)際情況分成10~20個(gè)不等的學(xué)習(xí)領(lǐng)域,每個(gè)學(xué)習(xí)領(lǐng)域都有固定的總量學(xué)習(xí)時(shí)間。

(三)行動(dòng)導(dǎo)向的教學(xué)理念

“學(xué)習(xí)領(lǐng)域”課程模式的開(kāi)展與行動(dòng)導(dǎo)向教學(xué)理論密不可分。行動(dòng)導(dǎo)向教學(xué)是指學(xué)生通過(guò)動(dòng)腦和動(dòng)手相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)主動(dòng)和全面的學(xué)習(xí)。

行動(dòng)導(dǎo)向教學(xué)理念強(qiáng)調(diào)學(xué)生是學(xué)習(xí)過(guò)程的主體,教師的任務(wù)是培養(yǎng)學(xué)生全面的職業(yè)行動(dòng)能力。教學(xué)不再是教師一個(gè)人的“獨(dú)角戲”,在教學(xué)中學(xué)生經(jīng)常以小組的形式獨(dú)立制定、實(shí)施和評(píng)價(jià)工作和學(xué)習(xí)計(jì)劃的模式進(jìn)行學(xué)習(xí),教師僅作為學(xué)習(xí)情境的設(shè)計(jì)者和協(xié)調(diào)者為學(xué)生提供相關(guān)建議,并加以引導(dǎo)。

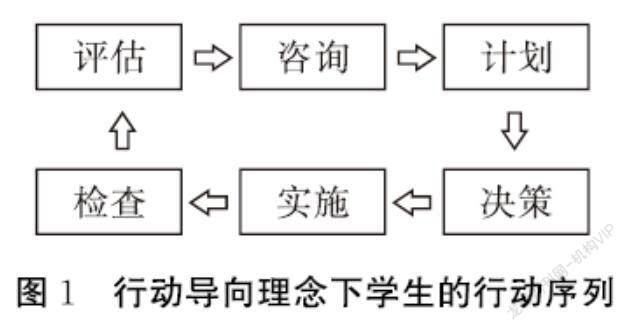

行動(dòng)導(dǎo)向教學(xué)強(qiáng)調(diào)教師引導(dǎo)學(xué)生在“項(xiàng)目”和“案例”中解決問(wèn)題,構(gòu)建自己的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)網(wǎng)絡(luò)。學(xué)習(xí)過(guò)程中學(xué)生遵循“咨詢(xún)、計(jì)劃、決策、實(shí)施、檢查、評(píng)估”的行動(dòng)序列(如圖1)來(lái)“獨(dú)立地獲取信息、獨(dú)立地制定計(jì)劃、獨(dú)立地實(shí)施計(jì)劃、獨(dú)立地評(píng)價(jià)計(jì)劃”,教學(xué)氣氛活躍,學(xué)生參與整個(gè)工作任務(wù)的完成,提高了學(xué)習(xí)熱情。學(xué)生以個(gè)人或小組形式完成任務(wù)過(guò)程,也促進(jìn)了獨(dú)立思考、合作、溝通和表達(dá)能力的形成,有效培養(yǎng)了專(zhuān)業(yè)能力、個(gè)性能力和社會(huì)能力。

德國(guó)“學(xué)習(xí)領(lǐng)域”課程模式對(duì)我國(guó)中職課程及教材改革的啟示2021年10月下第30期(總第94期)三、“學(xué)習(xí)領(lǐng)域”課程方案的案例分析——以“工業(yè)機(jī)械工”職業(yè)為例

(一)“學(xué)習(xí)領(lǐng)域”課程方案的基本結(jié)構(gòu)

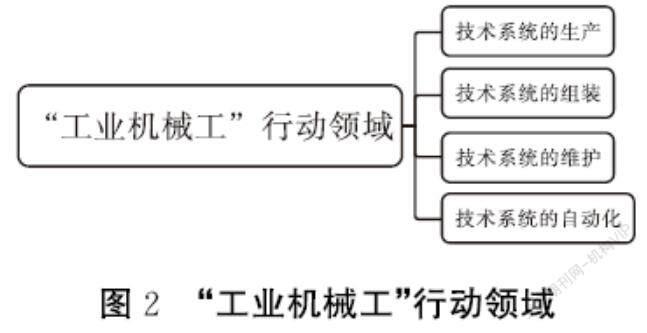

在聯(lián)席會(huì)議制定的“工業(yè)機(jī)械工”職業(yè)培訓(xùn)《教學(xué)框架計(jì)劃》中,“工業(yè)機(jī)械工”職業(yè)被概括為負(fù)責(zé)技術(shù)系統(tǒng)生產(chǎn)、組裝、維護(hù)和自動(dòng)化的職業(yè)。“工業(yè)機(jī)械工”的行動(dòng)領(lǐng)域(如圖2),即典型工作過(guò)程,是學(xué)習(xí)領(lǐng)域制定的標(biāo)準(zhǔn),在我國(guó)對(duì)應(yīng)的工作內(nèi)容為零件和模具的生產(chǎn)、裝配、調(diào)試、維修以及數(shù)控機(jī)床的操作和維護(hù)等。

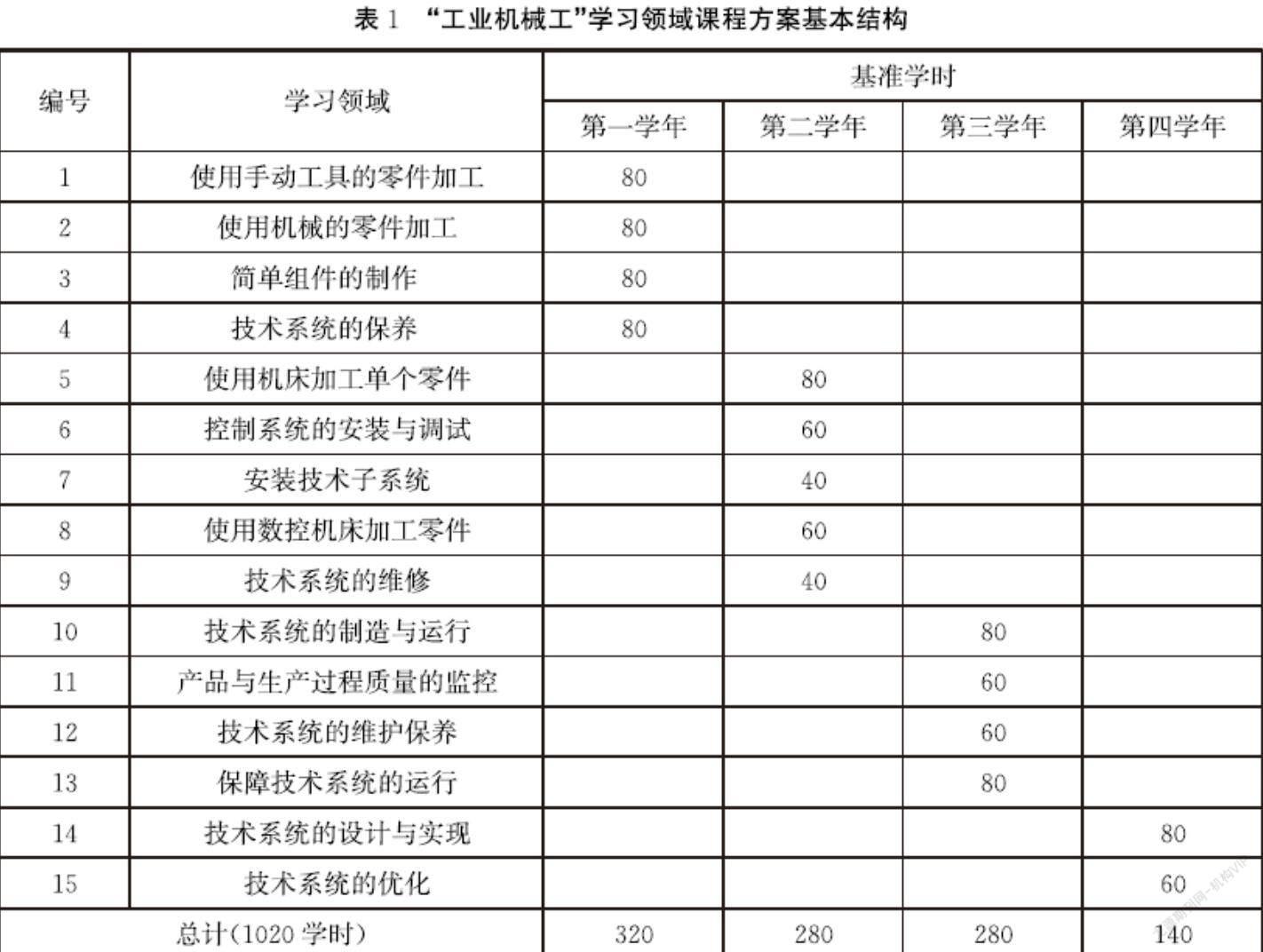

從表1可知,“工業(yè)機(jī)械工”學(xué)習(xí)領(lǐng)域課程方案的15個(gè)學(xué)習(xí)領(lǐng)域構(gòu)成了該職業(yè)在中職學(xué)校中學(xué)習(xí)的所有專(zhuān)業(yè)課程內(nèi)容,每個(gè)學(xué)習(xí)領(lǐng)域作為主題單元都對(duì)應(yīng)著相應(yīng)的行動(dòng)領(lǐng)域,彼此獨(dú)立又相互聯(lián)系,共同構(gòu)建起“工業(yè)機(jī)械工”職業(yè)的整體知識(shí)能力框架。

與學(xué)科體系課程模式相比,“學(xué)習(xí)領(lǐng)域”課程方案編排符合學(xué)生認(rèn)知的心理順序,學(xué)生學(xué)習(xí)的內(nèi)容與實(shí)際的工作內(nèi)容相對(duì)應(yīng),這樣學(xué)生對(duì)以后的工作內(nèi)容有更加直觀(guān)的認(rèn)識(shí)。

每個(gè)學(xué)習(xí)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)時(shí)間基本上在40~80學(xué)時(shí)之間。德國(guó)大部分職業(yè)學(xué)校采用“雙元制”職業(yè)教育模式,即培訓(xùn)企業(yè)和職業(yè)學(xué)校共同培養(yǎng)學(xué)生,培訓(xùn)企業(yè)為主導(dǎo)方。學(xué)生一方面作為學(xué)徒在企業(yè)里接受技能培訓(xùn)、學(xué)習(xí)實(shí)踐知識(shí),另一方面作為學(xué)生在學(xué)校里學(xué)習(xí)文化課和專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)。實(shí)踐教學(xué)和理論教學(xué)的占比一般為70%和30%。學(xué)生在學(xué)校通過(guò)“學(xué)習(xí)領(lǐng)域”課程模式學(xué)習(xí)了專(zhuān)業(yè)的理論與基本的實(shí)踐操作技能后,可以很快在企業(yè)里按照培訓(xùn)師的指導(dǎo)獨(dú)立或以小組形式完成一些簡(jiǎn)單的加工任務(wù),實(shí)現(xiàn)職業(yè)行動(dòng)能力的快速發(fā)展。

(二)“學(xué)習(xí)領(lǐng)域”方案的基本案例

在《教學(xué)框架計(jì)劃》中,具體的學(xué)習(xí)領(lǐng)域由學(xué)習(xí)目標(biāo)、學(xué)習(xí)內(nèi)容和基準(zhǔn)課時(shí)組成。學(xué)習(xí)領(lǐng)域是以教學(xué)論為理論基礎(chǔ),從教學(xué)角度對(duì)行動(dòng)領(lǐng)域進(jìn)行歸納概括,其中目標(biāo)描述是指學(xué)生在該學(xué)習(xí)領(lǐng)域?qū)W習(xí)后應(yīng)具備的職業(yè)行動(dòng)能力,學(xué)習(xí)內(nèi)容是教學(xué)過(guò)程中涉及的具體指示內(nèi)容,給定總量的基準(zhǔn)課時(shí)是該學(xué)習(xí)領(lǐng)域教學(xué)的總時(shí)長(zhǎng)。

從圖4可知,學(xué)習(xí)領(lǐng)域內(nèi)容設(shè)計(jì)中強(qiáng)調(diào)學(xué)生能力的形成,要求學(xué)生掌握的都是該職業(yè)典型工作過(guò)程運(yùn)行中應(yīng)掌握的知識(shí)和能力。目標(biāo)描述中強(qiáng)調(diào)學(xué)生在使用手動(dòng)工具加工零件時(shí)要編制工作計(jì)劃和工作進(jìn)度表,讓自己和他人都更好地了解工作項(xiàng)目的內(nèi)容與安排。引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行主動(dòng)的思考和學(xué)習(xí),是行動(dòng)導(dǎo)向教學(xué)理念的體現(xiàn)。除了專(zhuān)業(yè)知識(shí)外,目標(biāo)中要求整理和演示工作結(jié)果、了解勞動(dòng)保護(hù)和環(huán)境保護(hù)的相關(guān)規(guī)定等,也展示了對(duì)學(xué)生個(gè)性能力和社會(huì)能力的培養(yǎng)。

(三)學(xué)習(xí)情境設(shè)計(jì)和德國(guó)教材特點(diǎn)分析

“學(xué)習(xí)領(lǐng)域”課程模式的開(kāi)發(fā)基于真實(shí)工作過(guò)程,即行動(dòng)領(lǐng)域。在教學(xué)活動(dòng)中,教師按照《教學(xué)框架計(jì)劃》中每個(gè)學(xué)習(xí)情境規(guī)定的目標(biāo)、內(nèi)容和課時(shí)要求設(shè)計(jì)出基于工作過(guò)程任務(wù)的學(xué)習(xí)情境。具體學(xué)習(xí)情境的設(shè)計(jì)和學(xué)習(xí)資源的選擇對(duì)于學(xué)生知識(shí)能力的掌握至關(guān)重要,這對(duì)教師把握和融合知識(shí)的能力提出了較高的要求。

德國(guó)“雙元制”職業(yè)教育的教材種類(lèi)形式多樣,企業(yè)的實(shí)訓(xùn)教材由培訓(xùn)企業(yè)自編,聯(lián)邦和州政府不會(huì)對(duì)職業(yè)學(xué)校教材做統(tǒng)一要求。歐洲教材出版社出版的《金屬加工技術(shù)學(xué)習(xí)領(lǐng)域1-4》(Lernsituation in der Metalltechnik Lernfeld 1 bis 4)是部分職業(yè)學(xué)校采用的教材,該教材對(duì)我國(guó)職業(yè)教育教材開(kāi)發(fā)有啟示作用。本文以其中“學(xué)習(xí)領(lǐng)域1”的學(xué)習(xí)情境1“斜角量具”為例進(jìn)行分析。

該教材將“學(xué)習(xí)領(lǐng)域1”的三個(gè)學(xué)習(xí)情境以圖片的形式展示出來(lái),并標(biāo)注學(xué)習(xí)重點(diǎn),接著以思維導(dǎo)圖的形式展示具體學(xué)習(xí)內(nèi)容(如圖4)。

“學(xué)習(xí)情境1”為斜角量具,學(xué)習(xí)情境描述:該斜角量具不僅可以衡量角度,而且上面有從M4到M12不同規(guī)格螺紋的芯孔大小,用以測(cè)量不同螺紋空芯直徑。

一家企業(yè)收到生產(chǎn)該斜角量具的訂單。但目前僅有草圖和老版零件圖可用。

任務(wù):

1.為避免生產(chǎn)時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)根據(jù)現(xiàn)有材料繪制技術(shù)圖紙。

……

4.1)請(qǐng)按照要求制作出相應(yīng)零件。制作前需要制定工作計(jì)劃,請(qǐng)闡明制定工作計(jì)劃的原因。2)給定一個(gè)35 mm×10×1000 mm的毛坯料,請(qǐng)制定該零件的工作計(jì)劃。

結(jié)合上文,德國(guó)職業(yè)教育教材具有以下特點(diǎn):

1.文字與圖形相結(jié)合,用色彩和圖畫(huà)等方式圖文并茂地展示知識(shí)點(diǎn),符合青少年的心理認(rèn)知特點(diǎn)。如圖4開(kāi)頭用圖形介紹“學(xué)習(xí)領(lǐng)域1”的學(xué)習(xí)情境,將枯燥的信息變成有組織、易記憶的圖形,吸引學(xué)習(xí)者的注意力,增進(jìn)理解和記憶。

2.每章運(yùn)用思維導(dǎo)圖展示各個(gè)知識(shí)點(diǎn)的層級(jí)關(guān)系,對(duì)各個(gè)學(xué)習(xí)情境進(jìn)行全方位和系統(tǒng)的描述與分析,培養(yǎng)學(xué)生的發(fā)散和歸類(lèi)思維能力,激發(fā)學(xué)生的聯(lián)想能力。

3.學(xué)習(xí)內(nèi)容貼近工作實(shí)際,將實(shí)際工作任務(wù)設(shè)置為教學(xué)情境,比如識(shí)讀零件圖以及畫(huà)圖等都是必須掌握的基礎(chǔ)知識(shí)。任務(wù)具有代入感,難度層層遞進(jìn),幫助學(xué)生對(duì)未來(lái)的工作有一定的認(rèn)識(shí)。教學(xué)最后都會(huì)要求學(xué)生制作相應(yīng)的零件(如上文中零件的制作),教師通過(guò)對(duì)學(xué)生加工工藝以及完成時(shí)間的觀(guān)察就可以大致了解學(xué)生的能力水平,后續(xù)可以相應(yīng)調(diào)整教學(xué)節(jié)奏。

4.充分體現(xiàn)行動(dòng)導(dǎo)向教學(xué)理念。由表2得知,教師要求學(xué)生制訂工作計(jì)劃,用表格列出工作步驟,所需要的工具、材料以及如何分配時(shí)間。通常在剛開(kāi)始時(shí)老師會(huì)請(qǐng)學(xué)生介紹自己的計(jì)劃,并提出問(wèn)題,以幫助學(xué)生判斷計(jì)劃是否可行。學(xué)生做匯報(bào)準(zhǔn)備時(shí)會(huì)再次梳理邏輯、整理語(yǔ)言,為以后工作中與同事、客戶(hù)溝通打下良好的表達(dá)基礎(chǔ)。任務(wù)完成階段,學(xué)生以個(gè)人或小組形式完成“咨詢(xún)—計(jì)劃—決策—執(zhí)行—檢查—評(píng)估”完整的行動(dòng)序列,這樣有助于引導(dǎo)學(xué)生主動(dòng)學(xué)習(xí),運(yùn)用知識(shí)解決問(wèn)題并進(jìn)行反思和總結(jié),構(gòu)建自己的知識(shí)網(wǎng)絡(luò),促進(jìn)形成全面職業(yè)行動(dòng)能力。

5.傳統(tǒng)的教科書(shū)是裝訂成冊(cè)的課本,每一頁(yè)都有固定的位置,無(wú)法取下,也不能互換。而德國(guó)教科書(shū)的內(nèi)頁(yè)都有切割線(xiàn)并被打孔,學(xué)生可以沿著切割線(xiàn)撕下后整理內(nèi)頁(yè),再將課本頁(yè)、筆記頁(yè)和作業(yè)頁(yè)放一起按照自己的理解規(guī)律裝訂。這類(lèi)活頁(yè)式的設(shè)計(jì),方便學(xué)生根據(jù)自己的知識(shí)脈絡(luò)構(gòu)建框架結(jié)構(gòu),形成學(xué)習(xí)的良性循環(huán)。

五、對(duì)我國(guó)中職課程及教材改革的啟示

(一)樹(shù)立以工作過(guò)程為導(dǎo)向的課程開(kāi)發(fā)理念

在中職教育教學(xué)改革過(guò)程中須明確以培養(yǎng)服務(wù)一線(xiàn)的復(fù)合技能型人才為目標(biāo)。課程開(kāi)發(fā)須以工作過(guò)程為導(dǎo)向,課程內(nèi)容與真實(shí)工作場(chǎng)景緊密相連,強(qiáng)調(diào)工作邏輯,將理論與實(shí)踐有機(jī)結(jié)合。在我國(guó)中職教學(xué)改革過(guò)程中要基于工作過(guò)程重構(gòu)課程體系,課程開(kāi)發(fā)過(guò)程中重視培養(yǎng)學(xué)生的專(zhuān)業(yè)能力、個(gè)性能力和社會(huì)能力,強(qiáng)調(diào)全面職業(yè)行動(dòng)能力的形成,加大實(shí)踐操作和典型工作任務(wù)分析的比例。及時(shí)將行業(yè)的最新技術(shù)和工藝納入課堂教學(xué),提升教學(xué)時(shí)效,并將職業(yè)技能等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)與教學(xué)內(nèi)容進(jìn)行有機(jī)融合,促進(jìn)職業(yè)技能等級(jí)證書(shū)與學(xué)歷證書(shū)相互融通,全面提升學(xué)生的可持續(xù)發(fā)展能力。

(二)加強(qiáng)中職學(xué)校教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)

職業(yè)教育課程改革需要多方力量的協(xié)調(diào)和配合,教師作為科學(xué)知識(shí)的傳播者和課程改革的直接參與者,是教學(xué)改革的關(guān)鍵力量。以金屬加工專(zhuān)業(yè)為例,其所涉及的知識(shí)不再靠單一學(xué)科教學(xué)的疊加來(lái)完成,而是需要各相關(guān)課程的知識(shí)整合。對(duì)于一線(xiàn)專(zhuān)業(yè)課教師而言,教學(xué)不再是一本書(shū)、一塊黑板、一支粉筆的工作。教師要打破原來(lái)教材的系統(tǒng)性,將理論知識(shí)和實(shí)踐知識(shí)融合在一起,選擇金屬加工中具有代表性的學(xué)習(xí)情境案例,引導(dǎo)學(xué)生獨(dú)立分析與思考,并能夠展示多樣化的問(wèn)題解決策略。這要求教師不僅要轉(zhuǎn)變教學(xué)理念,更要具備專(zhuān)業(yè)的實(shí)踐知識(shí)與跨學(xué)科知識(shí)。

要加強(qiáng)教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè),推動(dòng)實(shí)施基于工作過(guò)程的模塊化課程和項(xiàng)目式教學(xué),整合相關(guān)專(zhuān)業(yè)的教師資源,集思廣益,以任務(wù)工作為中心推動(dòng)教材教法的開(kāi)發(fā)。借鑒德國(guó)“學(xué)習(xí)領(lǐng)域”課程模式,教師要深入行業(yè)企業(yè),實(shí)地抽樣調(diào)研,歸納典型工作任務(wù),整理專(zhuān)業(yè)課程標(biāo)準(zhǔn),形成具體的人才培養(yǎng)方案。

(三)推動(dòng)企業(yè)深度參與協(xié)同育人

在探索職業(yè)教育課程改革過(guò)程中,企業(yè)是不可或缺的一環(huán)。在我國(guó),無(wú)論是校企合作協(xié)同育人還是專(zhuān)業(yè)課教師實(shí)踐能力培養(yǎng),都離不開(kāi)企業(yè)的支持和參與。德國(guó)職業(yè)教育之所以成功,得益于其“雙元制”職業(yè)教育體系中企業(yè)的巨大投入。德國(guó)企業(yè)在“雙元制”職業(yè)教育學(xué)徒工培養(yǎng)中提供了真實(shí)工作環(huán)境與培訓(xùn)指導(dǎo)。從“行動(dòng)領(lǐng)域”到“學(xué)習(xí)領(lǐng)域”再到“學(xué)習(xí)情境”的層層深化,都需要職教專(zhuān)家和教師深入企業(yè)進(jìn)行調(diào)研,從真實(shí)的工作內(nèi)容中提煉出典型工作任務(wù)。在我國(guó),校企合作的長(zhǎng)效機(jī)制有待建立。只有引導(dǎo)企業(yè)深度參與人才培養(yǎng),推動(dòng)學(xué)校和行業(yè)企業(yè)深度合作共建、共享人才和資源,才能真正推動(dòng)職業(yè)教育的教學(xué)改革。

(四)教學(xué)方法的轉(zhuǎn)變與教材開(kāi)發(fā)

以行動(dòng)導(dǎo)向教學(xué)理念指導(dǎo)教學(xué),明確學(xué)生是學(xué)習(xí)過(guò)程的中心,通過(guò)小組學(xué)習(xí)和教師指導(dǎo)讓學(xué)生獨(dú)立完成“咨詢(xún)—計(jì)劃—決定—實(shí)施—檢查—評(píng)估”完整的行動(dòng)過(guò)程,讓學(xué)生在“學(xué)習(xí)情境”模擬的工作場(chǎng)景中根據(jù)所學(xué)知識(shí)和技能獨(dú)立完成工作任務(wù)并檢查和評(píng)估,知行合一,構(gòu)建自己的知識(shí)網(wǎng)絡(luò)。

教學(xué)改革離不開(kāi)教材改革。在我國(guó),受傳統(tǒng)觀(guān)念影響,職業(yè)學(xué)校學(xué)生往往在文化課方面成績(jī)較差,學(xué)習(xí)主動(dòng)性和自制力不高。教材編制要結(jié)合學(xué)科特點(diǎn),將知識(shí)轉(zhuǎn)化為學(xué)生能夠理解、樂(lè)于接受的圖文信息。

在教材的內(nèi)容、結(jié)構(gòu)以及形式方面,要突破學(xué)科體系的藩籬,從職業(yè)工作崗位能力要求出發(fā),與企業(yè)實(shí)際相結(jié)合。依據(jù)典型工作任務(wù)開(kāi)發(fā)新教材,結(jié)合國(guó)家的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn),與“1+X”證書(shū)制度接軌,夯實(shí)學(xué)生可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。

結(jié)合德國(guó)相關(guān)教材編寫(xiě)經(jīng)驗(yàn),加大活頁(yè)式、工作手冊(cè)式教材開(kāi)發(fā)力度。當(dāng)今新技術(shù)更新速度快,活頁(yè)式教材的內(nèi)頁(yè)可以抽出或者加入新內(nèi)容而不會(huì)對(duì)整體教學(xué)內(nèi)容產(chǎn)生影響,便于教師在教學(xué)過(guò)程中更新和補(bǔ)充新知識(shí),靈活組合,開(kāi)展個(gè)性化教學(xué)。教材中結(jié)合青少年認(rèn)知特點(diǎn),以圖文并茂的形式將學(xué)生自然引入所學(xué)知識(shí)的真實(shí)背景中,激發(fā)學(xué)生更加主動(dòng)地參與到學(xué)習(xí)中來(lái)。

參考文獻(xiàn):

[1]國(guó)務(wù)院.關(guān)于印發(fā)國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案的通知[EB/OL].(20190213)[20200210].http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-02/13/content_5365341.html.

[2]薄曉麗.德國(guó)職業(yè)教育學(xué)習(xí)領(lǐng)域課程中國(guó)化研究[D].重慶:西南大學(xué),2013:2

[3]Sekretariat der staendigen der Kultusministerkonferenz.RAHMENLEHRPLAN für den Ausbildungsberuf Industriemechaniker/Industriemechanikerin (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 25.03.2004 i.d.F. vom 23.02.2018)[S].Berlin:Sekretariat der staendigen der Kultusministerkonferenz,2018:49.

[4]Sekretariat der Kultusministerkonferenz.Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplnen der Kultusministerkonferenz für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsberufe[S].Bonn:Sekretariat der staendigen der Kultusministerkonferenz,2007:17.

[5]趙志群,Herbert Rsch.職業(yè)教育行動(dòng)導(dǎo)向的教學(xué)[M].北京:清華大學(xué)出版社,2016.

[6]Bader R.,Schfer B. Lernfelder Gestalten.Von komplexen Hanldungsfelder zur didaktisch strukturierten Lernsituation[J].Die Berufsbildende Schule,1998,78(50):229.

[10]Küspert,K.et.al.Lernsituationen in der Metalltechnik Lernfelder 1 bis 4[M].Haan-Gruiten: Verlag Europa-Lehrmittel,2015:510.

責(zé)任編輯:黃大燦