初中音樂欣賞課教學之我見

田良

摘要:欣賞課不比唱歌課,是孩子們不太喜歡的音樂課內容,初中生還是比較喜歡唱唱跳跳的。但是,音樂欣賞是音樂學習的重要領域,是培養學生音樂審美能力的有效途徑。音樂課標也強調:良好的音樂感受能力與欣賞能力的形成,對于學生豐富情感、提高文化素養、增進身心健康具有重要意義。所以,音樂欣賞課必須上,還需要上好!如何上好音樂欣賞課呢?我想這可能是我們大多數音樂老師遇到的或者是在探討的一個難題。在這里,我想和大家談談我在音樂欣賞課教學中借鑒他人或自己揣摩總結的教學經驗,希望能得到同仁們的指點。

關鍵詞:初中音樂;欣賞課;課堂教學

一、科學地整合教材內容

經常見一些老師講授欣賞課,一節課只選取一首樂曲作為授課內容,并且也不穿插音樂知識在里面,而是把作品的相關知識摳得很細。例如,有些老師給學生欣賞作品時,從作品的創作背景到作品的表述內容,從作者的生平到作者的創作過程,再對作品各要素的欣賞、分析都做一一的詳解。還有老師不僅課堂內容少,而且還主次顛倒抓不住重點。我見過一老師講《二泉映月》,他把阿炳的生平資料介紹的忒詳細,然后聽了遍樂曲,講了講二胡的音色特點就完事了。

以上所列并不是評價老師上課的優劣,我的所指主要是想表明我的課堂教學觀念。以上列舉的這幾節課,授課內容都是選取了一首作品,并且也沒有穿插上任何的音樂知識和技能訓練等等。我覺著這樣的授課內容安排有點不合適:一是這樣上課很難完成課程設定的教學任務;二是不符合課程標準對初中階段學生的授課要求。所以,我覺得課堂教學內容的設置,必須首先要根據課標要求科學合理地對教材內容的進行整合。整合教材:第一,一節課必須選取一部作品以上的內容,或者是一部作品加音樂知識(或者從活動練習板塊中任選合適的項目),或者是選取兩部作品以上作為一節課的授課內容。第二,整合內容一定要緊扣課標要求,做到科學合理。遵循教材編排中從整體到部分、從易到難等等的一些基本規律。例如:湘版七上第三單元八音和鳴(一),我是這樣整合教材內容的,音樂知識“中國民族樂器”和民樂合奏曲《歡欣的日子》作為一課時內容,剩下的三首獨奏曲作為一課時內容。這樣第一節課讓學生掌握音樂知識“中國民族樂器”的分類,辨認各類各件樂器,聽辨并感知民樂合奏的音色特點及賞析作品。第二課時再聽辨感知二胡、笛子、琵琶三種類別的代表樂器的音色特點及賞析作品。這樣整合教材是因為教材內容的編排有一定的連續性:《歡欣的日子》的教學內容主要是側重于對民樂“合奏”的音色特點和音響效果的知識傳授,以及對民樂隊、樂器的總體認知及感受;而后邊的幾首樂曲,則開始側重于單件樂器的音色識別及表現作用,遵循了從整體體到部分的循序漸進規律。民樂和管弦樂欣賞系列單元,基本都是遵循了這個規律,所以我個人覺得這種教材內容整合比較合理。

二、充分利用好導學案

欣賞課有好多音樂知識和作品相關內容需要學生先了解或掌握后才會有效的欣賞作品。而這些內容如果全靠教師在課堂上領學生學習的話,需要花費很多的時間,有時還收不到好的效果。如果利用好導學案的話就會事半功倍。一是能讓學生提前認知、了解、探討,提高學生主動學習的能力;二是豐富拓寬學生的知識面,對作品有更全面的認識。

例如:我在講授湘版七下第二單元七彩管弦(二)時,把《青少年管弦樂隊指南》(片段)和音樂知識融合到一課時。內容容量比較大,我給學生印發了導學案,內容主要包括兩部分:一是音樂知識“西洋管弦樂器”,主要包括管弦樂器分類,各組樂器的音色特點,各件常用樂器的音色特點;二是作品《青少年管弦樂隊指南》的作者及作品簡介。提前印發給學生,有些內容直接設計問題的形式,目的是讓學生討論、看書、查資料。這樣,讓學生帶著問題上課,便于發現學生學習難點,一邊作重點講解。既節省了時間,更有助于提高課堂學習效率,提高學生自主學習、合作探究的能力。

三、善于用具象的事物表現抽象的作品要素

在欣賞課中,有些作品很難用語言文字來概括表達作品的情緒、旋律、節奏等特點,就是用上合適的詞語也是抽象的,不被大部分學生理解和接受。如果是讓學生自己說出或是在老師的提示下說出那就是更難的事情了。

有些老師很聰明,對這種情況的處理是給出ABCD幾個選項讓學生選。例如有一老師在講授欣賞蘇南吹打《將軍令》時直接把《將軍令》的風格特點等用選擇題的形式呈現個學生:風格是 ? ? ;A、粗獷豪放B、清新活潑,屬于 ? ?形式。A、粗吹鑼鼓B、細吹鑼鼓,學生很容易選出,比直接告訴他要好得多。

但還有些概括作品特點的詞很抽象或是很難用詞匯來表達。例如對比欣賞《野蜂飛舞》和《幽默曲》時,課本上呈現出這樣一道題目:

我第一次教授這一課時,面對上面旋律和節奏中的詞語,我絞盡腦汁想了很多提示學生概括這些詞語的話語、場景動作等等,學生還是不能做到。我個人本身也覺得這些詞包括類似的詞語都很難說出,也很難讓人接受。“輕快活躍”我覺得少了凝重的氣氛,“節奏感強”和“變化多端”不在一條對比線上,得直接問學生節奏型上哪個復雜,節奏感上哪個更強烈。

后來見有老師讓學生編排舞蹈、游戲等形式來表現樂曲的音樂情緒起伏等要素的。但我覺得這種授課活動更難,耗時間更多,除非課前排好課上搬出來演戲。像我們音樂素養薄弱的農村學校,這樣的課得用多少工夫啊!這種課對常態課教學沒有多大意義。但是這種教學方式是符合音樂理論有關內容的:音樂鑒賞也是也是一種認知過程,心理學家布魯納將認知的發展分為三個階段,即動作表象、圖像表象、符號表象。后來我便不斷思索,嘗試了幾種肢體動作讓學生展示,其中最有效果的是,讓學生用雙臂模仿過山車的動作,來表現《野蜂飛舞》上下翻滾的音流,很形象地表現了野蜂盤旋飛翔的情景。博得了同學們的熱烈掌聲。而《幽默曲》的表現,也是讓學生用了最簡單的小跳來展現旋律起伏的,也得到了很好的效果。由于動作簡單易操作,符合大多數孩子的興趣愛好,孩子們都積極參與,氣氛活躍熱烈,有種簡約質樸的美感。

引導學生用具體場景來感受樂曲內容及情緒,例如欣賞《卡門序曲》時,先帶領學生分析旋律各要素對作品表現力及表現的場景。主題A的欣賞,先帶領學生拍節奏,體驗密集型的節奏帶給人的緊張、激烈的情感,然后引導學生分析打擊樂器的利用、弦樂器的力度加強,等等這些都渲染出一場想象即將開始的狂熱的斗牛場面。主題B和C的欣賞,也同樣用這樣的方式去欣賞。

四、樂曲欣賞能唱則唱

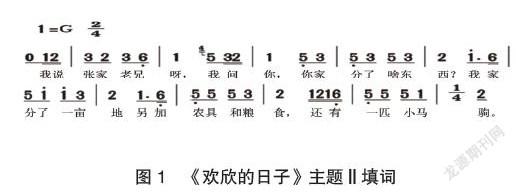

初中生的音樂課堂表現還是以唱為主,所以樂曲欣賞課能讓學生唱的就讓學生唱,唱主題旋律。有些樂曲是直接引用民歌作為主題,那就直接讓學生唱民歌。例如,馬思聰的《思鄉曲》、柴可夫斯基的《如歌的行板》。有些樂曲主題旋律簡單易唱,直接唱樂譜。例如,莫扎特的《G大調弦樂小夜曲》主題Ⅰ、《梅花三弄》主題等等。有些樂曲主題可以給其填詞,學生很感興趣的。例如德沃夏克的《第九(自新大陸)交響曲》,李叔同填詞作歌《念故鄉》,學生很喜歡,易唱且易識記。受其影響,在欣賞朱踐耳《歡欣的日子》教學時,為了讓學生熟記主題Ⅱ的旋律“問答”表現形式,我根據樂曲的創作背景及表現意境,給這段旋律填了段歌詞,如下:

學生對這段填詞特感興趣,對這段旋律識記的特別快、對旋律的“問答”表現形式印象也特別深,課堂效果挺好的。

五、以評價反轉目標教學,強化學生記憶

最后,我說說評價檢測上的一點技巧。直接以課例來敘說:1.對音樂主題識記的考察。比較容易唱的主題旋律,讓學生唱一唱。不易唱的可設置題目讓學生聽辨。例如《圖畫展覽會》第六段《兩個猶太人》中的“富人”主題和“窮人”主題,旋律很難唱,可設置成聽辨選擇題:聆聽下面樂曲主題片段,從中選出《兩個猶太人》中的“富人”主題和“窮人”主題。注意在提供樂曲選項時不要提供學生比較熟悉的樂曲作為陪選項,以防學生用排除法做題,起不到很好的檢測效果。2.對作品感知能力的考察。對作品情感、意境、內涵及各音樂要素感知能力的考察,可以用作品給合適的視頻、圖畫、場景等選配背景音樂。3.歌樂結合用教師的身體力行考查學生。我說的這一評價內容的意思大致是,有些歌樂曲欣賞完后,可把歌樂轉換形式,即歌變樂、樂變歌。有教師發揮自身的音樂技能代替純音響等現代化教學設備的評價手段。例如,欣賞《卡門序曲》時,可唱《斗牛士之歌》的副歌部分,讓學生聽辨。再如欣賞福建民歌《采茶燈》時,可變為彈鋼琴曲《采茶撲蝶》主題,讓學生聽辨。另外,教師的民族器樂、舞蹈、戲曲等都可以用上。這種篇評價形式的優點:一是歌樂轉換激發學生學習興趣,開發學生智力,加深學生對所學知識的理解與識記。二是教師的身體力行更貼近學生,具有親和力。同時,也鞏固提高了教師的業務能力,提高了教師在學生心目中的地位。

不管是課堂教學還是評價,不管是音樂教學還是其他學科教學,只要奉行“用心”二字,用心學習鉆研業務,用心教學反饋總結經驗,就會不斷提升學生和自己的各項素養。同時也體現了自己對教學事業的責任與擔當。

以上所述,是我對音樂欣賞課的一點認識和見解,非常粗淺拙劣,甚至會出現謬論。但是我非常想寫出來,并且特別希望得到老師們的指正與幫助。

參考文獻:

[1]王丹.多元音樂文化背景下初中音樂教學方法之我見[J].數碼設計(下),2020(02):32.