飲食、營養、體力活動與癌癥

周昌明 馮小雙 沈潔 鄭瑩

摘 要 世界癌癥研究基金會和美國癌癥研究所發布了關于生活方式和癌癥預防第三版專業報告,通過流行病學和機制學的研究,對17種癌癥以及與之有關的10大類、58個與飲食、營養和體力活動有關的暴露因素之間的關聯進行了證據強度的評價,制定了暴露于癌癥關聯矩陣。同時,基于這些證據提出了10條生活方式相關的癌癥預防建議,為大眾、醫療衛生人員和政府提供了科學的癌癥預防指導和依據。專家組在未來10年確定了六大關鍵研究領域,擴展暴露因素、提升證據等級。中國亟需建立高質量人群和患者隊列為相關研究補充中國人群的證據。

關鍵詞 癌癥;預防;生活方式

中圖分類號:R730 文獻標志碼:A 文章編號:1006-1533(2021)22-0003-06

Diet, nutrition, physical activity and cancer

ZHOU Changming, FENG Xiaoshuang, SHEN Jie, ZHENG Ying(1. Department of Cancer Prevention of Cancer Hospital, Fudan University; Department of Oncology, Shanghai Medical College, Fudan

University, Shanghai 200032, China)

ABSTRACT Word Cancer Research Fund(WCRF) and American Institute for Cancer Research(AICR) published the third expert report on life-style factors and cancer prevention. Through epidemiological and mechanistic studies, 17 cancers, 10 categories related to them, and 58 exposure factors related to diet, nutrition, and physical activity were evaluated for the strength of evidence, and a correlation matrix for exposure to cancer was developed. Based on the evidence, 10 life-style related cancer prevention recommendations came forward and provided guidelines and evidence on cancer prevention for the public, the medical staffs and the government. The expert team has identified six key research areas in the next 10 years, to expand exposure factors and improve the level of evidence. China urgently needs to establish a high-quality population and patient cohort to supplement the evidence of the Chinese population for related studies.

KEY WORDS cancer; prevention; life style

隨著全球老齡化的加劇,惡性腫瘤和其他慢性病的負擔在逐年增加。越來越多的研究表明,飲食、營養和體力活動等生活方式因素在這些疾病的預防過程中扮演著重要作用,通過明確這些因素與癌癥發生之間的關系,并通過清晰、系統化和嚴格過程來形成證據并系統評價證據的等級,用以制訂相應的推薦,幫助人們選擇健康的生活方式,降低癌癥風險。

2021年2月25日,中國營養學會組織編寫的《中國居民膳食指南科學研究報告(2021)》(精簡版)正式發布[1]。經過綜合國內外大量研究證據,不僅報告了平衡膳食模式,也報告了可降低或增加惡性腫瘤發病風險的膳食種類及生活方式。為我國居民的健康飲食和生活方式提供科學證據。而惡性腫瘤特異性的膳食營養和生活模式報告由來已久,當前由世界癌癥研究基金會(Word Cancer Research Fund,WCRF)和美國癌癥研究所(American Institute for Cancer Research,AICR)主導了一項持續更新項目(continuous updating project,CUP),旨在分析全球與飲食、營養和體力活動有關的癌癥預防和生存的研究。

CUP數據庫中的全球研究證據處于不斷更新狀態,并由一個獨立的專家委員會對證據進行系統的評估,最終形成“癌癥預防推薦”。CUP項目分別在1997和2007年發布了第一和第二版的專家報告。2018年發布了關于生活方式和癌癥預防的專業報告:《飲食、營養、體力活動與癌癥:全球視角》[2],(以下簡稱“報告”)。該報告囊括了飲食、營養、體重和運動等生活方式對癌癥風險影響的最新研究。第三版報告基于數百項研究結果、5 100萬人的數據,其中包括350萬癌癥病例,對現有文獻進行的最全面和系統的評估,并結合了有關癌癥風險的累積和最先進的證據,同時提出了10項癌癥預防的建議。通過這一途徑,CUP項目確保包括決策者、醫療衛生人員以及大眾都能獲取降低癌癥發生的最新信息。

本文將以CUP項目的報告為主體,結合我國新發布的《中國居民膳食指南科學研究報告(2021)》(精簡版)[1],介紹飲食、營養、體力活動與癌癥預防相關證據的形成過程和研究進展。

1 證據的形成與強度

WCRF/AICR癌癥預防推薦源于對流行病學證據的系統回顧,并由人體和動物實驗提供機制學上的支持。

證據來源的研究方法包括隨機對照試驗、流行病學證據(隊列研究、病例對照研究、描述性研究、移民流行病學研究和生態學研究)和薈萃分析;在實驗證據上,包括了人體試驗、動物模型和體外細胞實驗的研究類型。

與國際癌癥研究機構(International Agency for Research for Cancer,IARC)評判一個因子的致癌作用時規則類似,在評判一個因素對某種惡性腫瘤是增加還是降低風險時,CUP的獨立委員會對證據的強度進行了嚴格的區分。不同證據強度代表了該因素在升高或降低腫瘤風險中的可信度。

1.1 明確的(convincing)

證據足夠強以支持一個明確的因果關系,該證據足夠穩健,不會被不可預知性因素或新的證據推翻。要達到“明確的”證據,需要滿足如下所有要求:①來自不止一項研究類型;②證據來自至少兩項隊列研究;③在一項關聯或效應方向的研究在研究類型或不同人群中沒有大量無法解釋的異質性;④在觀察到的關聯中排除了隨機或系統誤差(包括混雜、測量誤差、和選擇性偏倚)的高質量研究;⑤關聯中出現較合理的生物學梯度效應(劑量反應關系);⑥強而合理的實驗學證據,可以來自人體研究或是動物模型。

1.2 很可能的(probable)

可以總體證明推薦有助于降低腫瘤風險的,需要滿足如下所有要求:①來自于至少兩項獨立的隊列研究或至少五項病例對照研究;②在一項關聯或效應方向的研究在研究類型或不同人群中沒有大量無法解釋的異質性;③在觀察到的關聯中排除了隨機或者系統誤差(包括混雜、測量誤差、和選擇性偏倚)的高質量研究

1.3 有限的(有提示性的,limited-suggestive)

代表證據有限不足以作出很可能或者有說服力的判斷,但是對效果的方向具有提示性。需要滿足如下所有要求:①來自于至少兩項獨立的隊列研究或至少五項病例對照研究;②即使有些未解釋的異質性可能存在,效果的方向總體是保持一致的;③有生物合理性的證據。

1.4 有限的(尚無結論)(limited-no conclusion)

證據過于有限,無法下確定的結論。

當一個暴露因素被列為有限的(尚無結論)時,不代表這個因素不會增加或者降低腫瘤風險,只是缺乏證據而已,當進一步高質量的研究逐步出現時,未來該因素可能會被列為升高或者降低癌癥風險的因素。若有充足證據確信某種暴露因素對腫瘤風險沒有影響,該因素就會被判定為“可能無實質性影響”(substantial effect on risk unlikely)。

1.5 可能無實質性影響(substantial effect on risk unlikely)

“可能無實質性影響”的證據與“明確的”和“很可能的”證據一樣,都是屬于強證據。該證據應該足夠強來支持某個食物、營養或體力活動的暴露因素很可能對癌癥的結局沒有因果關系,該證據應該足夠穩健,不會被不可預知性因素或新的證據推翻。總體而言需要符合如下條件:①證據來自超過一種研究類型;②證據來自至少兩項隊列研究;③高暴露組與低暴露組相比預計效應值接近1.0;④在不同研究類型或人群中無原因不明的異質性;⑤高質量的研究中確信排除了觀察到關聯的缺失的是由隨機或者系統錯誤導致的可能性(包括把握度不足、暴露測量中的不精準與錯誤、暴露范圍不足、混雜和選擇性偏倚);⑥缺乏可以展示的生物梯度(劑量反應關系);⑦在人體研究或者動物模型中都缺乏明確的實驗證據證明某種人類暴露導致相關的癌癥結局。

2 暴露與癌癥

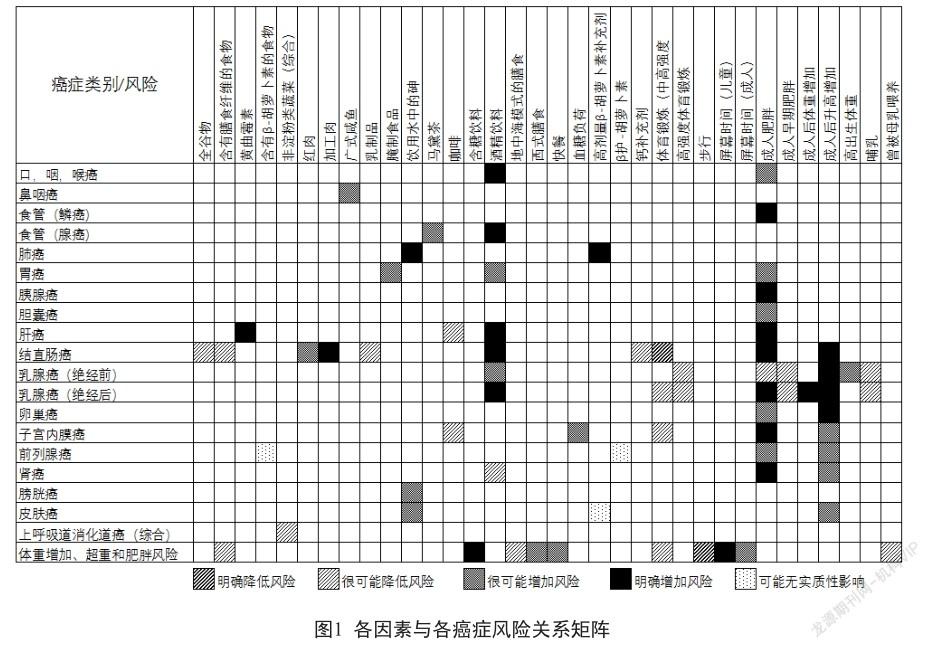

通過對多年來的研究結果的綜合判斷和評級,最終形成的報告包含了17種癌癥類型以及與癌癥有關聯的包含飲食、運動和體重等10大類,58個暴露因素的風險證據和證據等級。其中乳腺癌和食管癌由于其成因的不同又各自分成兩類(乳腺癌分絕經前和絕經后,食管癌分鱗癌和腺癌),乳腺癌由于其預后相對較好,大部分患者可以長期生存,還包含了幸存者的生活方式指南。

評判的結果可以最終繪制成一份腫瘤乘以暴露因素的矩陣圖,以方便查詢不同暴露對不同癌癥影響的方向(增加還是降低風險)及其證據強度(圖1)[3]。

3 癌癥預防的10條專業建議

CUP通過持續研究,成為全球在飲食、營養和體力活動方面癌癥預防和生存研究的最大來源。通過獨立的專家組對CUP主要研究結果的收集和分析、證據強度的評定,綜合分析生活方式對于癌癥風險的確切影響,最終形成最佳的癌癥預防建議和推薦。

在癌癥預防推薦的報告主體部分是專家組在生活方式中的10條推薦,并在實現每個建議的過程中設立了相應的目標。

(1)保持健康體質量,將體質保持在健康范圍內,并避免成人后的體重增加。強關聯證據表明肥胖是導致許多癌癥的原因。在過去10年中,肥胖與癌癥關系的證據在不斷加強。肥胖可以導致食管(腺)癌、乳腺癌、結直腸癌等14種惡性腫瘤[4]。在許多國家,成人甚至兒童的超重和肥胖比例在不斷上升。因此,報告在保持健康體質量上設立了三個目標。①確保兒童和青少年時期體質朝著健康成人體重BMI范圍的低值發展。②終身讓體質量在標準范圍之內盡量瘦。因為對某些類型的腫瘤而言,即使在所謂的“健康范圍”之內,發生腫瘤的風險也隨著體脂的升高而升高。③避免成人階段的體質量增長。

(2)積極體育鍛煉,將積極體育鍛煉作為每日生活的一部分,多走少坐。強有力的證據表明體育運動不僅有利于維持健康體質,還能降低結腸癌、乳腺癌、子宮內膜癌、膀胱癌、食管癌、胃癌和腎癌的發生風險。歐美一項144萬人的研究顯示,運動可以降低13種惡性腫瘤的發病風險,其中最高的是食管(腺)癌,發病風險降低了42%[5]。推薦設置的目標包括:①遵循或超過國家指南,至少處于中等體力活動狀態。如WHO推薦每個成年人每天積極鍛煉,每周至少進行150 min的中等強度有氧鍛煉或者至少75 min的劇烈有氧運動。②限制久坐習慣,久坐習慣自上世紀50年代開始逐漸在高收入國家蔓延[6]。同時,久坐時伴隨的“屏幕時間”往往還與攝入高熱量的零食飲料相關[7-8],進一步增加了體質,間接導致腫瘤發病風險提高。《中國居民膳食指南科學研究報告(2021)》(精簡版)[1]也將體育鍛煉可降低癌癥發生風險和久坐增加癌癥發生風險證據等級列為“A”類最高等級。

(3)食用富含全谷物、蔬菜、水果和豆類的膳食模式。強關聯證據表明食用全谷物可以降低結直腸癌的風險,《中國居民膳食指南科學研究報告(2021)》(精簡版)[1]中系統評價分析結果顯示,與低水平全谷物攝入人群相比,高水平全谷物攝入人群結直腸癌發病風險降低了21%,每增加90 g/d全谷物食品的攝入,結直腸癌發病風險將降低17%。也有證據顯示,食用非淀粉類蔬菜和水果能夠降低多種惡性腫瘤的發生風險,盡管證據關聯的強度有限,但關聯模式和效應方向均非常一致。因此,報告設立的目標為:①每日從食物中攝取至少30 g膳食纖維。②在大部分餐食中包含全谷物、非淀粉類蔬菜、水果和豆類。③每天食用5份(至少400 g)各類蔬菜和水果。④如果食用根莖類植物作為主食,也應經常食用非淀粉類蔬菜、水果和豆類。

(4)限制攝取“西式快餐”以及其他高糖高脂高淀粉的加工食物。高脂、高糖的西式快餐和其他加工零食由于生產便利、儲存方便、價格便宜及較好的口味,在全球范圍內廣為盛行。同時也導致了肥胖不僅僅在發達國家,也在發展中國家的大流行[9]。強關聯的證據顯示,大量高脂、高糖的快餐會直接導致體質量過度增加、超重及肥胖,繼而增加癌癥風險。此外,過高的血糖負荷也可能是導致子宮內膜癌的獨立因素。因此,報告設置的目標是限制高糖、高脂、高淀粉的加工食物攝入,包括快餐、微波食品、零食、烘焙食物、甜品和糖果。

(5)限制紅肉和加工肉制品的攝入。強有力的證據表明,紅肉和加工肉制品導致結直腸癌。研究顯示食用過多的紅肉會增加結直腸癌的風險,每日每增加100 g紅肉,結直腸癌的風險就會上升12%。一方面,在高蛋白、高脂肪紅肉烹調的時候,大多會采用煎、烤等高溫烹調方式,該過程中就會產生雜環胺、多環芳烴等致癌物質。同時,紅肉當中富含的血紅素鐵會通過刺激亞硝基化合物的內生行程,促進結直腸的癌變[10]。每天攝入 50 g加工肉制品,結直腸癌發生的風險將上升16%。加工肉制品的外源性亞硝基化合物的含量明顯增高,而亞硝胺(前體物質是亞硝酸鹽)是明確的I類致癌物質[11]。因此,報告設置的目標是限制紅肉攝入,每周攝入量低于350~500 g(12~18盎司),加工肉制品盡量少吃或不吃。

(6)限制含糖飲料的攝入。有充分的證據證明長期飲用含糖飲料會攝入過多能量,是導致體質量增加、超重和肥胖的原因,而過多的體脂是導致多種癌癥的原因之一。含糖飲料的攝入由于提供大量能量又不具有飽腹感,會引起機體能量攝入過多[12]。盡管目前部分發達國家含糖飲料的消費量有所下降,但是中低收入國家的含糖飲料消費顯著上升,導致全球含糖飲料的消費已經居高不下[13]。因此,報告設定的目標是不飲用含糖飲料。

(7)限制酒精攝入。酒精1988年就被國際癌癥研究機構(International Agency for Research on Cancer,IARC)定為Ⅰ類致癌物質。有充分證據表明酒精會升高口咽、喉、食管(鱗)、胃、肝、結直腸、乳腺發生癌癥的風險,還有部分研究顯示酒精還可能導致肺癌、胰腺癌和皮膚癌。酒精(乙醇)經過代謝會成為乙醛,而乙醛會引起DNA損傷和突變現象。這種損傷導致DNA雙鏈斷裂,細胞中DNA損傷的積累促進了細胞自身的降解,而這種損傷引起的錯誤修復會引發惡性腫瘤[14],因此報告設置的目標是從癌癥預防的角度上來說盡可能不飲酒。

(8)不要通過膳食補充劑來預防癌癥。大量臨床隨機對照試驗的強證據結果顯示,高劑量的β-胡蘿卜素補充劑可能會增加某些人群肺癌的風險。除了鈣補充劑對腸癌的影響外,沒有證據顯示膳食補充劑可以降低癌癥風險。因此,報告設置的目標是:高劑量的膳食補充劑并不推薦應用于腫瘤的預防,應僅通過膳食來達到營養學的需求。

(9)對母親來說:如果可以的話,母乳喂養你的寶寶。有充分的證據證明哺乳有助于降低母親乳腺癌風險,與WHO推薦的內容相同,建議新生兒純母乳喂養6個月,并在2歲前。因此報告設置的目標:如果可以的話,堅持母乳喂養你的寶寶,母乳喂養對母親和嬰兒都有好處。

(10)診斷癌癥之后:如果可以做到的話,繼續遵從報告的推薦。目前對癌癥幸存者(cancer survivors)飲食、營養和體力活動上的證據有限。因此,在診斷癌癥之后依然建議在身體條件允許的情況下遵循癌癥預防的建議。報告設定目標為:①所有癌癥生存者都應在專業人員的指導下接受營養和身體活動的指導。②在集中治療期之后,如果身體條件允許,也應盡可能遵循癌癥預防的建議,除非有其他特殊建議。

此外,高鹽(鈉)飲食的危害性逐漸得到重視,《中國居民膳食指南科學研究報告(2021)》(精簡版)[1]匯總證據提示,高鹽(鈉)飲食可增加胃癌發病風險(B類證據),在中國人群中開展的病例對照研究發現,與對照組相比,高鹽(鈉)飲食組胃癌發病風險可增加1.4倍。

4 公共衛生與政策影響

對于癌癥預防而言,這些可改變的生活方式因素,是繼禁煙以后,最主要的防癌方式,對非吸煙者來說是最重要的癌癥預防方式[15]。

然而,盡管這些建議都是針對個人可改變的行為因素的建議,但是從公共衛生的角度來說,必須考慮到支持環境對人群健康的影響。健康的社會決定因素(social determinants of health,SDH)是指在直接導致疾病的因素之外,由人們的社會地位和所擁有的資源所決定的生活和工作的環境及其他對健康產生影響的因素[16]。許多因素,如不同類型食物的可及性、獲取參加身體活動的環境等。

為了讓促進健康飲食、體力活動、母乳喂養、降低酒精消費、超重和肥胖的目的得以實現,一個好的政策框架必不可少[17]。政策框架可有助于決策者將解決危險因素問題概念化;計劃、發展、實施并評估政策;識別可及的政策杠桿和政策選項用來創建健康促進的環境;發展適應于本國實際情況的綜合措施。比如WCRF制訂的NOURISHING框架,可供制定腫瘤和其他慢性病防治領域的綜合政策時應用。

5 未來研究方向

盡管CUP的第三版報告通過更為科學的系統評價,對癌癥預防具有里程碑式的作用和進步,但是對于大量的因素仍需要更多的證據證明其效應,尤其是在生物學機制上給與更加充分的證據,同時拓展新的可能與飲食、營養體力活動相關的因素。因此,專家組在未來10年確定6大關鍵研究領域。

(1)飲食、營養和體力活動如何影響腫瘤進展的生物學機制。盡管目前對飲食、營養和體力活動的證據已經足夠一致和強到進行推薦,但是這些因素的生物學機制仍未被清晰地闡明。CUP專家委員會在未來會對這些因素影響癌癥風險的生物學機制進行重點的關注和需求。

(2)全生命周期中飲食、營養和體力活動對癌癥風險的影響。有很強的證據(主要是動物模型)證明飲食、營養和體力活動對癌癥風險影響的效果在某些關鍵時期具有很強的敏感性。人群的觀察性證據也強烈提示早年時期發生的事件對癌癥風險有重要決定性作用。然而,貫穿人們一生的可靠暴露數據極為罕見,同時通過這一高敏感度時期的機制還尚未被人們所理解。

(3)對飲食、營養、身體成分和體力活動暴露的更好的描述。目前文獻中對于飲食、營養和體力活動對癌癥風險的影響估計常常是根據在某個時間點的自我報告的暴露情況。而近年來更客觀的測量方法可以用來提供更加精確的暴露數據,為該領域的研究提供了良好的機會。

(4)癌癥相關結局的更好描述。在傳統的解剖學和組織學特征的基礎上,目前腫瘤也越來越多地通過分子特征來進行分類。危險因素對某些癌癥分子特征亞型的影響需要通過準確的分子特征報告來獲取。長期生存的癌癥患者需要對非癌癥結局提高關注。

(5)飲食、營養、身體成分對癌癥生存者結局影響的更強的證據。癌癥患者生存極大的提高,導致了患者飲食、營養和體力活動對其診斷后的結局的研究成為人們感興趣的焦點。然而,目前的證據除了對癌癥生存者來說遵循癌癥預防的建議之外,沒有其他足夠充足的證據支持對癌癥生存者進行某一特定的推薦。需要有研究來支持是否通過改變身體成分、日常攝入和提高身體活動水平的干預可以促進患者診斷后的治療結局。

(6)全球范圍內對某特定暴露于癌癥之間的有代表性的研究。癌癥是一全球性的疾病,但是大部分的研究是在高收入國家進行的。在中低收入國家,隨著社會經濟的發展,疾病譜正在發生變化,癌癥負擔的急劇增加。而不同人群中的飲食、營養和體力活動是不同的,也就意味著目前現有的研究不可以簡單外推到這些人群中。需要符合當地實際情況的研究來更好地理解這些暴露在全球不同人群中對癌癥風險的影響。

6 結語

盡管《中國居民膳食指南科學研究報告(2021)》(精簡版)[1]涵蓋了部分癌癥預防的膳食和生活方式證據建議,但我國目前尚無癌癥預防特異性的膳食指南。CUP項目目前在癌癥預防領域已成為指導政策、臨床、公共衛生和公眾的最為權威的資料來源,給癌癥的預防、控制和學科發展指明了道路和發展方向。

中國的研究顯示,我國45.2%的癌癥死亡可歸因于23種可改變的因素,且在不同的地區有顯著的差異[18]。但是目前在CUP的報告當中,中國人群的資料尚不夠充足。由于不同地區的特點各不相同,CUP的結果在實際操作過程當中并不完全能夠適應每個地區的需求。因此,在中國如需開展更符合中國國情的癌癥預防工作,需要有大量的來自中國的數據來進行驗證,同時對全球的癌癥預防提供中國的證據。高質量的人群隊列亟需建立,以產生中國人群的數據。同時還可建立高質量的患者隊列,為癌癥生存患者的預后提供來自中國人群的證據。

參考文獻

[1] 中國營養學會. 中國居民膳食指南科學研究報告(2021)[EB/OL]. (2021-02-24)[2021-04-06]. https://www.cnsoc.org/ learnnews/422120203.html.

[2] World Cancer Research Fund Internationa/American Institute For Cancer Research. Diet, nutrition, physical activity and cancer: a global perspective. A summary of the third expert report 2018[EB/OL]. (2018-6-5)[2021-04-06]. https://www. wcrf.org/dietandcancer.

[3] World Cancer Research Fund Internationa/American Institute For Cancer Research. Diet, nutrition, physical activity and the prevention of cancer. Summary of strong evidence[EB/ OL]. (2018-07-11)[2021-04-06]. https://www.wcrf.org/ dietandcancer.

[4] Davidson NE, Armstrong SA, Coussens LM, et al. AACR cancer progress report 2016[J]. Clin Cancer Res, 2016, 22 Suppl 19: S1-S137.

[5] Moore SC, Lee M, Weiderpass E, et al. Association of leisuretime physical activity with risk of 26 types of cancer in 1.44 million adults[J]. JAMA Intern Med, 2016, 176(6): 816-825.

[6] Kohl HW 3rd, Craig CL, Lambert EV, et al. The pandemic of physical inactivity: global action for public health[J]. Lancet, 2012, 380(9838): 294-305.

[7] Sadeghirad B, Duhaney T, Motaghipisheh S, et al. Influence of unhealthy food and beverage marketing on childrens dietary intake and preference: a systematic review and metaanalysis of randomized trials[J]. Obes Rev, 2016, 17(10): 945-959.

[8] Boyland EJ, Nolan S, Kelly B, et al. Advertising as a cue to consume: a systematic review and meta-analysis of the effects of acute exposure to unhealthy food and nonalcoholic beverage advertising on intake in children and adults[J]. Am J Clin Nutr, 2016, 103(2): 519-533.

[9] Popkin BM, Adair LS, Ng SW. Global nutrition transition and the pandemic of obesity in developing countries[J]. Nutr Rev, 2012, 70(1): 3-21.

[10] Cross AJ, Pollock JR, Bingham SA. Haem, not protein or inorganic iron, is responsible for endogenous intestinal N-nitrosation arising from red meat[J]. Cancer Res, 2003, 63(10): 2358-2360.

[11] Santarelli RL, Pierre F, Corpet DE. Processed meat and colorectal cancer: a review of epidemiologic and experimental evidence[J]. Nutr Cancer, 2008, 60(2): 131-144.

[12] Pan A, Hu FB. Effects of carbohydrates on satiety: differences between liquid and solid food[J]. Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 2011, 14(4): 385-390.

[13] Popkin BM, Hawkes C. Sweetening of the global diet, particularly beverages: patterns, trends, and policy responses[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2016, 4(2): 174-186.

[14] Garaycoechea JI, Crossan GP, Langevin F, et al. Alcohol and endogenous aldehydes damage chromosomes and mutate stem cells[J]. Nature, 2018, 553(7687): 171-177.

[15] World Health Organization. WHO Framework Convention on Tobacco Control[EB/OL]. (2018-06-16)[2021-04-06]. http://apps.who.int/iris/bitstream/ handle/10665/42811/9241591013.pdf;jsessionid=BFB5FC232E3256BC8D0150E90CA68D21?sequence=1.

[16] World Health Organization. Key learning on Health in All Policies implementation from around the worldInformation Brochure[R]. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2018.

[17] World Health Organization. Global Action Plan For the Prevention and Control of Noncommunicable diseases 2013-2020[M]. Geneva, Switzerland: WHO Document Production Services, 2013.

[18] Chen W, Xia C, Zheng R, et al. Disparities by province, age, and sex in site-specific cancer burden attributable to 23 potentially modifiable risk factors in China: a comparative risk assessment[J]. Lancet Glob Health, 2019, 7(2): e257-e269.