清末景德鎮產藥劑瓷瓶探究

鄭翀 張靜

摘要:晚清中醫藥店的訂燒瓷瓶,因為存世量多,年代近,一直鮮有學者研究。本文開篇闡述了關于瓷藥瓶名稱分類的看法,分析了此類瓷藥瓶出現對應的社會經濟背景,然后通過文獻與實物相印證,分析了清末藥用瓷瓶的形制、規格、工藝,總結其背后工業時代孕育的生產要素,推測中醫藥行業選擇瓷瓶為藥裝器的理由,對“慕韓齋”藥店訂燒情況進行實例研究,旨在理清相關行業之間的業務關系與紐帶,以小小的藥瓷瓶窺探晚清時代的社會一角。

關鍵詞:儲藥瓷瓶;商品經濟;中醫;晚清;訂燒

在我國,瓷器的生產和應用歷史悠久,從早期的東漢原始瓷,逐步演變為真正意義上的瓷器,取代了青銅、漆木器等主流器皿,成為社會手工業生產的重要組成部分。此后,瓷制的日用器皿開始進入尋常百姓的日常生活。在這些日常器皿中,就有裝藥、儲藥之用的瓷瓶。年代越久遠的器物,越不能以具體的功能命名,因為它存在一器多用的可能,不能將一個瓷瓶簡單定義為藥瓶,它也可能用來裝水或作他用。故我國學者為早期器物命名,均按盛器、飲器、食器、炊器等用途的大方向進行分類。隨著商品經濟初步發展,瓷器成為交易的主體,學者才能對稍晚的商品瓷器進行二次分類,如:盌、盞、瓶、壺、盒、香爐等,即以瓷器的商品屬性、具體功能分類定名。當商品經濟空前發展,出現精細商品,瓷器成為商品的附贈品時,才出現第三次分類,通常前冠商品名,后置造型名,省略材質名,如:藥瓶、酒瓶、棋罐等,突出了商品性質,弱化了瓷器的贈品性質。基于三種分類可以發現,關于此類藥瓶的研究,即專門性包裝瓷的研究,較為少見。當然,學界也有針對某個專題的詳細研究,如對鼻煙壺從各個方面開展討論,包括來歷、形質、工藝、圖案、市場價值、拍賣行情等。鼻煙壺從廣義上說也是儲藥瓷瓶的一種。本文選取的亦是儲藥瓷瓶的一種,即清代中晚期景德鎮產的一種供各地藥房包裝銷售的儲藥用小瓷瓶。

一、瓷質藥瓶的歷史與優點

儲藥之器應是隨著我國中醫藥學的誕生而出現,我國古代中醫治療手段豐富,藥物只為其中一種,還有針灸、祝由等。中醫藥一般為散、丸、膏藥、煎劑等形式,散為粉末,丸為丹丸,需用瓶罐存放;膏藥可以現調現用,也可熬制之后放入盒、罐備用;煎劑是處方藥,需照方抓藥后將不同的藥材煎煮服用,用盒、罐存放藥材,抓藥時可用布、紙等包裹。我國近現代的中醫藥店,均采用櫥柜存放,方便抓藥。在瓷器發展的早期,中醫不會用較珍貴的瓷器裝藥銷售,可能多為自用。在商品經濟空前發展后,才有可能將瓷器當作包裝的贈品。《西游記》中曾描述丹藥取出的場景:“那菩薩袖中取出一個破紙包兒,內將三粒紅丸子遞于行者,叫放入口里。”[1]“那老祖取過葫蘆來,倒吊過底子,傾出一粒金丹……”[1]《西游記》是明代吳承恩寫的章回體小說,但反映的是唐代的時代背景,唐代藥丸的包裝未見瓷器,一般為紙或葫蘆,因此,書中關于唐代包藥器物的描述大體是可信的。用葫蘆存放丹丸的習慣由來已久,最早的葫蘆瓶是新石器時期仰韶文化出土的人面紋彩陶葫蘆瓶,陜西醫史博物館館藏夾砂紅陶葫蘆瓶,說明我國早在新石器時期就已經將葫蘆作為醫藥盛具。宋代,龍泉窯開始正式燒制瓷質的葫蘆瓶[2]。葫蘆瓶寓意吉祥,諧音“福祿”,上小下寬,中有束腰,既可手持,又可系繩懸掛,方便攜帶。

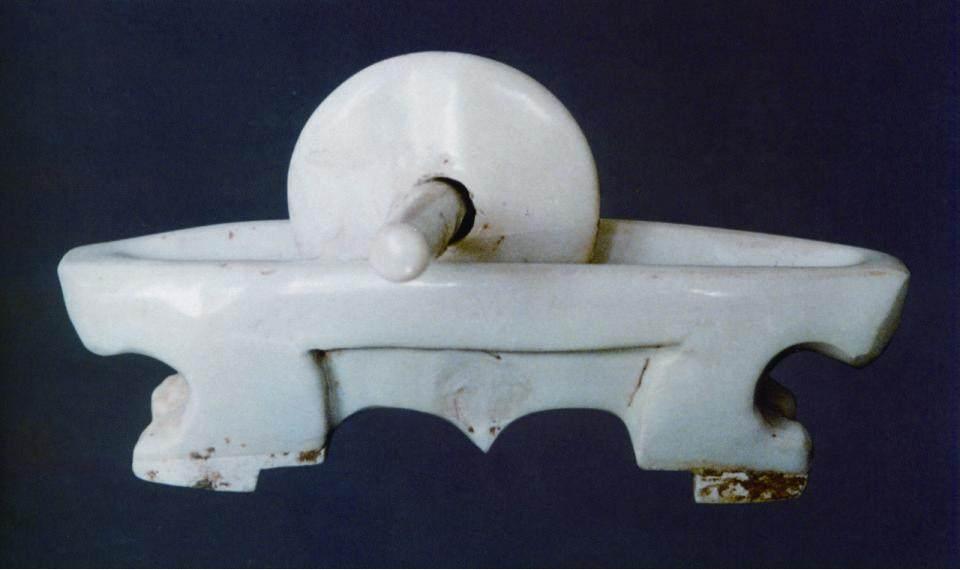

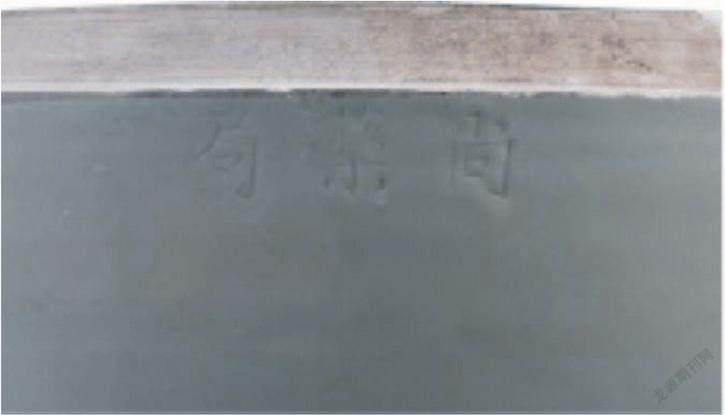

商品經濟自唐代發展至宋代,迎來繁榮局面,出現醫家專用的儲藥瓷瓶。從實物考古資料來看,1997年河北曲陽澗磁村晚唐墓出土的茶碾子(圖一),能夠用來加工茶葉制末,當然也具備制作藥散的能力,應該可以當作藥碾。最早的儲藥瓷器標本是2009年定窯考古發掘出土的“尚藥局”瓷片標本(圖二)。“尚藥局”罐線刻款的完整器,國內尚有一件,目前保存于浙江省博物館,另有一“尚藥局”款的定窯白釉缸,現藏于瑞典遠東博物館。這幾件器物均說明,這類款識的罐或缸歸宋代宮廷掌供奉六局的“尚藥局”所有,是專為宋代宮廷燒造的瓷器。

從宋朝開始,瓷器成為宮廷、民間醫家中意的儲藥之器。清代晚期,商品經濟在封建時代的發展達到最高峰,出現了將瓷器作為包裝贈品隨藥出售的情況。為何瓷質藥瓶如此流行?瓷瓶裝藥有什么優點,能夠贏得市場青睞?結合其時代背景,筆者分析有如下三個原因。

第一,從商品生產角度看,藥商需要大量的包裝物來包裝產品,對包裝物有可大可小、式樣統一美觀、符合大眾審美、可于其上題款、成本低等要求,瓷瓶正符合這些要求;第二,從藥材保存角度看,瓷質藥瓶密封后不透氣、不通風,防潮、防滲,耐寒、抗熱,有利于長期保存。錫制盛器熱傳導快,藥材易變質,錫又不耐寒,寒冷地區不適宜使用,加工也比較困難;第三,市場消費群體也需簡單方便的包裝,瓷質藥瓶最易隨身攜帶,又小巧玲瓏,摩挲時光潔玉潤,藥物用完后可給兒童嬉玩,也有一定的收藏價值。故唯瓷質藥瓶符合上述條件,又可按要求量產。

二、浙江湖州“慕韓齋”訂燒的藥裝瓷瓶

(一)瓷瓶的外觀規格

景德鎮的古玩市場售賣的瓷質小藥瓶數量非常之多,形制雖稍有異同,但同一時期的藥瓶均為民窯所產,極少見到高規格產品,比如官窯出產的精細葫蘆形瓷瓶。本文以筆者收集到的題款為“慕韓齋”的瓷瓶為例,以其為代表對此類藥瓶進行研究(圖三)。此類瓷瓶為小扁壺式琢器,除口與底為圓形,器身為扁壺狀,無耳無鈕。平唇口,口大于足。底足略內凹,通體施釉,青花楷書,前橫書浙湖,豎書“慕韓齋”藥店齋名或直書“浙省湖郡”。其背書藥名,有“疫藥”“臥龍丹”“連腹丹”等(圖四)。除一瓶略大,其余瓷瓶均只有成人一指節大小。小瓶通高3.3 cm,厚1 cm,底徑為1 cm,口徑為1.4 cm,大瓶通高3.8 cm(口部缺失未計),厚1.5 cm,底徑為1.1 cm。“慕韓齋”是浙江湖州百年老字號藥店,其前身為“葉慕韓齋”,清光緒四年(1878年)由慈溪韓氏梅軒接手,經營二十余年,擊敗各路競爭對手,成為太湖南岸、蘇浙皖地區較有名望的一家藥店。文獻記載:“經營丸散膏丹(中成藥)達400余種。在修合時,為研磨朱砂、腰黃、甘石等高細度粉末,不計時日(當時沒有球磨機),達到‘水飛標準。”[3]其中丸散均以瓷瓶裝藥發售,足見當時中藥成劑數量之多。本文所列瓷瓶標本均為發售之用。文獻中又描述保存狀況:“……落缸上甏,皮箱鐵桶,錫盅瓷瓶,防霉、防蛀、防潮,保管嚴密,措施得力……”[3]說明以瓷瓶為盛器效果很好。

(二)瓷瓶的工藝特征

這類藥用瓷瓶能進行規模化量產,說明其產自各民窯,工藝難度低,也不具備官窯產品的藝術價值。但也有幾個主要工藝特征值得注意。其一,此類瓷瓶為琢器,制作上應為壓模拼接而成(圖五),瓶側邊至底有明顯的拼接痕。碎開一個瓷瓶進行觀察,發現瓶內不上釉,瓶口與瓶身交接處厚薄不一,殘留拼接的痕跡(圖六),說明瓶口是待瓶身拼接后再次拼接而成。模壓拼接工藝的使用大大提高了生產效率,節省了時間,使瓷器得以量產,也從側面反映了晚清時的生產方式已經適應了當時商品經濟空前繁榮的情況,瓷器制造也有了工業化量產的分工、流水線等特征。

(三)瓷瓶的裝燒工藝

藥用瓷瓶的釉料較為普通,即當時民窯所產民用器通用的透明釉,燒成之后微微泛藍,類似影青釉。從裝燒工藝的角度來看,除器內不施釉,器外(包括底與口沿)通體施釉,應為支棍支燒。從燒壞的兩個廢瓶上,能夠看到支燒的痕跡,甚至支棍也斷在了口沿處,無法取出(圖七)。由此看來,此類藥用瓷瓶是用瓷質支棍伸入瓶內,撐住底部,以覆燒方式入匣裝燒,燒成之后再拔去支棍。若不慎拔斷支棍,就會產生廢品(圖八)。

三、關于“慕韓齋”訂燒量與定收環節

根據已故原慕韓齋藥店經理葉祖惠先生的敘述:“慕韓齋全盛時期,年營業額最高有18萬多元(銀元),大致分為飲片配方5萬元;丸散膏丹4萬元;參茸和批發9萬元。”[3]清末民初,幣制混亂,各幣種市場價值波動較大,但銀元價值很高,以吉安縣1892年春的物價為例,谷每擔計1 050文[4],100斤谷折一銀元左右。中藥的市場價格也漲跌不定,文獻記載:“如同是丸劑,在上中醫藏本中,噙化上清丸每兩紋銀四分,而牛黃清心丸的每一丸需紋銀一錢五分。”[5]此處一錢計為貨幣一角,瓷裝藥瓶本身體積很小,裝藥量在一二錢左右,價格應當不超過一角。以一角計,4萬元的丸散膏丹就需40萬個小瓷瓶裝納,再加上藥店平時的成劑儲備量和其他用瓷,足見慕韓齋全盛時期每年的訂燒量不會低于40萬個。

參考陳海澄先生在《景德鎮瓷錄》《瓷商》中所描述的瓷行、瓷莊的包裝與運輸狀況,可以推論:慕韓齋所訂藥用瓷瓶的整個環節,應是由經理們結合本年度銷售數量狀況,擬定下年度定制的數量,派出專人聯絡景德鎮瓷商(如蘇湖會館),并下單付款[6],再由蘇湖會館等瓷莊代為聯系窯口、派單生產,并聯系船行安排運輸,最終交付買家,完成一系列操作。

四、結論

一個不起眼的藥用小瓷瓶,背后是中醫用瓷的歷史,折射晚清景德鎮興盛的民窯業,其制作已經有了現代工業分工、流水作業的影子,預示著即將到來的手工業變革以及那個時代商品經濟的繁榮程度。從瓷瓶的銷售、使用,我們也能一窺當時瓷莊代理業務與中醫醫藥業的發展與繁榮。小小的瓷瓶串起了數個行業的發展歷史,見證了那個舊中有新、繁而有序的時代。

作者簡介

鄭翀,1978年生,男,漢族,浙江湖州人,研究生,研究方向為文物與博物館。

張靜,1988年生,女,漢族,江西景德鎮人,研究生,研究方向為文物與博物館。

參考文獻

[1](明)吳承恩.西游記·第七十三回[M].北京:商務印書館,2016:334,632.

[2]呂美珊.明清時期葫蘆藥瓶的藝術特征與中醫文化[J].陶瓷研究,2021(1):45-48.

[3]葉祖惠.湖州慕韓齋藥店[C].湖州:湖州市政協文史資料研究委員會,湖州文史(第五輯),1987:172-174.

[4]蔡金殿.銀價波動與晚清貨幣演變[D].上海:上海師范大學,2009.

[5]王亞楠.《育寧堂頤世方書》文獻研究[D].北京:中國中醫科學院,2018.

[6]陳海澄.景德鎮瓷錄[J].景德鎮陶瓷,2017(2):12-15.