醫養結合模式在社區老年慢性病護理實踐中的應用及其價值意義

劉新彥 孟逍逸

【摘 要】目的:分析醫養結合模式在社區老年慢性病護理實踐中的應用價值。方法:將本社區于2019年1月至12月期間管理的26例老年慢性病患者作為研究對象,按照隨機數字表法分為觀察組和對照組,對比分析兩組患者分別護理后的護理滿意度、年入院次數、年住院天數、SAS、SDS評分。結果:兩組患者之間上述指標對比均可見觀察組患者明顯更高,對比統計學差異明顯(P<0.05)。結論:在社區老年慢性病患者的臨床護理中對其采用醫養結合模式可明顯提高患者自身的自我管理評分,能夠降低患者年入院次數以及住院天數,可降低患者家庭的經濟負擔,相較于常規干預措施更有利于改善患者負性情緒,提高生活質量,促進護患關系和諧發展,值得臨床廣泛應用。

【關鍵詞】醫養結合模式;老年;慢性病護理

目前,隨著我國人口老齡化發展趨勢,人均壽命逐漸延長,慢性病患者逐年增長,老年患者普遍體質低下,免疫力低,更容易出現多種慢性疾病。而部分患者隨著年齡的增長以及疾病的進展導致身體功能障礙,日常生活能力嚴重受限,對患者的生理健康及心理健康均造成較為嚴重影響,且長時間慢性疾病影響下增加了一個家庭的經濟負擔,患者家庭成員也要經常往返奔波于醫院和住所之間,給家庭增加了巨大的壓力,同時,醫院的床位也因為此類病人壓床而不能充分發揮出應有的醫療效用,因此急需社區醫護人員對老年慢性病患者采取有效的干預措施以幫助改善患者生活質量及延緩病程進展,減輕家庭經濟負擔,減少每年的住院次數和時間,并改善患者負性心理情緒。醫養結合模式結合了醫療資源與養老資源,利用社會資源,集醫療護理、養老、康復為一體,為居家老年患者提供連續的護理服務模式,幫助促進患者身體康復[1]。對此,本次研究針對本社區的老年慢性病患者采取醫養結合模式,旨在分析其應用價值,詳見下文所示。

1 資料和方法

1.1 一般資料

將本社區于2019年1月至12月期間管理的26例老年慢性病患者作為研究對象,按照隨機數字表法分為觀察組和對照組。觀察組13例,男性7例,女性6例,年齡75歲~89歲,平均年齡(82.6±2.1)歲,其中高血壓5例,冠心病2例,糖尿病3例,腦卒中3例;對照組13例,男性8例,女性5例,年齡75歲~88歲,平均年齡(82.4±2.2)歲,其中高血壓6例,冠心病1例,糖尿病4例,腦卒中2例。兩組患者年齡等資料對比并無明顯差異(P>0.05)。

納入標準:患者均為75歲以上有慢性病伴功能性障礙需社區治療護理者;近3年每年均有入院治療過程,患者或家屬均在護理開始前知情研究內容;所得疾病均經由臨床診斷確診;患者或家屬能夠與醫護人員正常溝通;無精神疾病史;臨床資料完整。

排除標準:患者或家屬不能積極配合治療者;合并嚴重心血管疾病者;近期內采用抗抑郁等相關藥物治療者;存在酒精、毒品等相關依賴及濫用史者;臨床資料不完整者。

1.2 方法

1.2.1 對照組患者采取常規護理干預措施,遵醫囑對患者用藥,并告知患者在用藥期間所需注意的相關事項,告知在藥物使用治療可能出現的不良反應,囑咐患者感覺異常時應立即前往醫院檢查治療。

1.2.2 觀察組患者在對照組患者護理的基礎上采用醫養結合模式護理干預措施,護理方式為:①建立患者個人檔案:對患者的臨床資料,包括姓名、性別、既往疾病史、現疾病等建檔,并根據患者病情與日常生活習慣等制定合理的護理方案,并實行;②對于有上門治療需求的家庭提供上門醫療護理服務,如導尿、插鼻飼管、造口護理、肌肉注射、靜脈注射。③成立不同慢病患者交流小組,定期組織線下交流,并予以指導鼓勵。④健康教育康復指導與心理干預:定期聯系患者或家屬監護人,講解關于疾病相關知識,使患者了解到疾病治療的重要性,從而提高患者及家屬對疾病治療的重視度;講解疾病治療成功案例提高患者對疾病治愈的信心,從而提高治療依從性;準確評估患者心理狀態,告知患者在疾病治療期間以良好的心態應對疾病康復的優勢,并指導患者正確調整心態,改善負性心理情緒,也可適當給予患者采取音樂療法或心理咨詢措施;囑咐患者家屬多陪伴患者,使患者感受到家屬的關心和支持,天氣晴朗時可陪同患者在室外多走動,能夠使患者保持愉悅的心情;⑤日常生活干預:觀察患者飲食習慣及身體營養狀態,根據患者日常飲食喜好制定合理的飲食結構,補充身體營養;囑咐患者可多開展散步、太極拳等運動鍛煉,可增強體質;囑咐患者家屬注意患者日常所處環境的安靜,使患者能夠得到充足的休息;⑥用藥指導:與患者講解藥物正確的服用方式與服用劑量,囑咐患者及家屬禁止私自加減藥物,禁止私自停藥治療;服藥后注意觀察患者是否出現不良反應,囑咐患者注意監測自身指標,例如高血壓患者應注意血壓的觀察和記錄,糖尿病患者需注意清晨空腹血糖及餐后2h血糖水平變化。⑦并發癥預防:與患者講解關于患者疾病治療中可能出現的并發癥及并發癥臨床表現,囑咐患者日常多注意自身變化,如感覺異常時應立即聯系醫護人員;日常多注意鍛煉,保證房間內通風和溫度,避免受涼。⑧尋醫與救助:教會患者遇疾病緊急狀態時所應采取的臨時性措施及簡單的自救方案,以及尋醫求救方法。

1.3 觀察指標

對比分析兩組患者分別護理后年入院次數、年住院天數。

SAS:采用焦慮自評量表,其中50分~59分為輕度焦慮,60分~69分為中度焦慮,69分以上為重度焦慮。

SDS:采用抑郁自評量表,其中53分~62分為輕度抑郁,63分~72分為中度抑郁,73分以上為重度抑郁。

護理滿意度:分為滿意、較滿意以及不滿意,分值在0分~100分,患者對護理的滿意度分值在80分~100分為滿意,對護理分值在60分~79分為較滿意,護理分值在59分及以下為較滿意,護理總滿意度為滿意以及較滿意總和。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0統計學軟件進行數據分析。計數資料采用(%)表示,進行χ2檢驗,計量資料采用(χ±s)表示,進行t檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

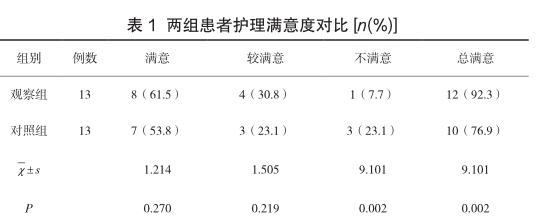

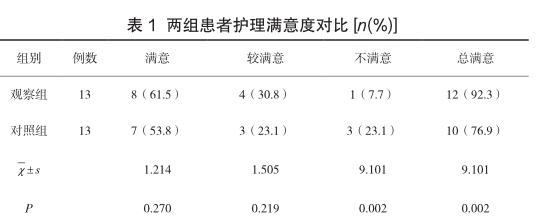

2.1 分析兩組患者護理滿意度

兩組患者之間護理滿意度對比可見,觀察組患者明顯更高,對比統計學差異明顯(P<0.05),見表1。

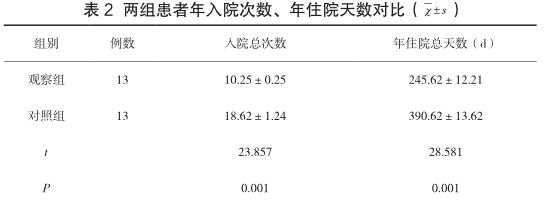

2.2 分析兩組患者年入院次數、年住院天數

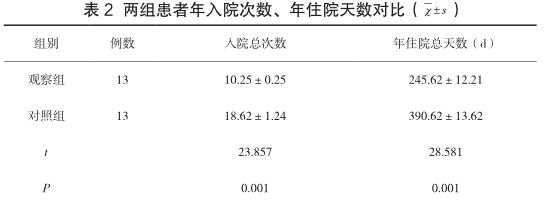

兩組患者年入院次數、年住院天數對比可見,觀察組患者明顯更低,對比統計學差異明顯(P<0.05),見表2。

2.3 分析兩組患者護理前后SAS、SDS評分

在展開醫養結合模式護理前,兩組患者的SAS、SDS評分并無明顯差異(P>0.05),護理后,觀察組患者SAS、SDS評分明顯更低,對比統計學差異明顯(P<0.05),見表3。

3 討論

慢性病多見老年患者,包括高血壓、冠心病、糖尿病、腦卒中等多種疾病,是影響我國中老年患者日常生活質量的主要原因之一。為了這類病人需要提供經常性的治療護理服務,通常需要經常性的住院或門診治療,在增加了就醫住院次數的同時使得患者及家屬經常性地往返于醫院與住所之間,疲于奔波。同時這類患者大多存在一定的負性心理情緒,這可能是由于長時間藥物治療效果不顯著使得患者對自身疾病過度擔心或放大疾病,影響心理健康[2]。醫養結合是指有一定醫療康復需求的慢性病人,在家中休養的同時能獲得相應的醫療服務、康復服務和心理健康服務,以解決此類病人過多占用醫療資源的問題,從而把醫院寶貴的醫療資源留給更多需要完全依賴醫院救治的病人,同時減輕社會醫保經濟負擔。患者能夠在康復過程中減少往返醫院的奔波,減輕自身經濟負擔,同時獲得更完善的連續的醫療康復服務。醫養結合的護理實踐中,通過與患者講解疾病知識、治療重要性以及成功案例等不僅能夠提高患者對疾病治療的信心,同時也可提高患者對疾病的重視,以達到提高患者治療積極性的目的,以提高患者臨床療效[3]。上門護理治療服務,為患者解決了在家享有治療護理的方便快捷,減少了不必要的住院次數和住院天數。心理干預的開展,通過家屬陪伴、心理咨詢等護理干預措施能夠使患者以積極樂觀的心態面對治療,從而愿意積極配合治療和護理,更愿意信任醫護人員,更有利于促進護患關系和諧發展[4]。此外,良好的生活習慣與飲食習慣對于患者生活質量及疾病穩定的影響也很大,良好的飲食習慣能夠補充患者身體營養,而良好的作息習慣和環境可改善患者身體休息狀態。用藥指導及并發癥干預措施能夠使患者重視藥物治療,并改善日常生活行為,降低并發癥發生,在并發癥發生率中能夠使患者提前做好心理準備,在用藥后出現不良反應時能夠及時反應,并配合醫護人員救治[5]。

本次研究針對本社區收治的老年慢性病患者采取醫養結合模式,研究可見,兩組患者之間護理滿意度對比,觀察組患者明顯更高(P<0.05),可見,醫養結合模式更有利于提高患者對護理人員的護理滿意度,更有利于促進護患關系和諧發展;兩組患者的年入院次數、年住院天數對比可見,觀察組患者明顯更低(P<0.05),提示相較于常規護理干預措施,醫養結合模式更有利于降低患者年入院次數以及住院天數,可降低患者家庭的經濟負擔;不僅如此,本次研究中還發現,在展開醫養結合模式護理前,兩組患者的SAS、SDS評分比較并無明顯差異(P>0.05),護理后,觀察組患者的SAS、SDS評分明顯更低(P<0.05),由該項研究數據可見,對老年慢性病患者采取醫養結合模式更有利于提高患者的生活質量,并改善患者的負性心理情緒,使患者能夠以積極樂觀的心態面對疾病治療。由此可見,醫養結合模式的社會效益和經濟效益都是十分顯著的。

綜上所述,在社區老年慢性病患者的臨床護理中對其采用醫養結合模式可明顯提高患者自身的自我管理評分,能夠降低患者年入院次數以及住院天數,可降低患者家庭的經濟負擔,相較于常規干預措施更有利于改善患者負性情緒,提高生活質量,促進護患關系和諧發展,值得臨床廣泛應用。

參考文獻

[1] 尹寶苓,李存峰.醫養結合模式在農村老年慢性病護理實踐中的應用與效果[J].中國保健營養,2020,30(8):378-379.

[2] 謝穗雅,鄧素玲,沈海靚."互聯網+醫養結合"管理模式在社區老年慢性病人群中的應用[J].護理實踐與研究,2020,17(10):125-127.

[3] 曹曉東,王世平,徐瑩.多元文化護理在臨床護理實踐中的應用及其價值意義[J].現代護理,2007,13(22):2120-2121.

[4] 劉德云,朱軍,任波.以家庭醫生為主導的醫養結合模式中社區護士的作用及護理效果分析[J].中國保健營養,2019,29(20):391-392.

[5] 陳婉紅,鄺英橋,張順儀,等."醫養結合"模式下老年人多層次個性化護理模式的構建[J].黑龍江中醫藥,2020,49(1):187-188.