指向“深度學習”的課堂教學策略

吳志強 占晨達

摘要? 對深度學習理論研究的基礎上,以“植物的莖與物質的運輸”教學為例,提出5種教學策略,指向深度學習課堂的建構,即營造生活情境增強學生的學習體驗,踐行批判學習培養學生的證據意識,預設梯度問題重視學生學習進階,深化概念整合健全學生的認識結構,追求概念遷移提升學生的科學素養等。

關鍵詞 深度學習 生活情境 證據意識 學習進階 概念遷移

中圖分類號 G633.91

文獻標志碼 B

中學生物學課程要求教師要緊緊圍繞核心知識和科學本質開展深度教學,引導學生通過自主建構和理解思考地進行深度學習,從而有效提升學生的科學核心素養。然而,廣大教師的某些教學行為卻仍然殘存著“淺表教學”的傾向性,制約學生學習的效率的提高。“淺層學習”是一種以完成外在任務、避免懲罰為取向的學習行為,以機械記憶和反復操練為主,缺少深度思維加工,學習成果多以復制為主,難以遷移和深化。在傳統的教學中,教學的側重點是基礎知識和基本技能,教師將題海戰術作為促進學習的有效手段,但卻忽視了對教學深度的挖掘。學生在有限的時間內只能發展膚淺的理解力,教學活動因此而表層化、表面化和表演化。隨著新一輪課改的深度推進,關注學生核心素養的發展,使學生具備面向未來的必備品格和關鍵能力成為教育的焦點問題。“深度學習”的理念也在這樣的背景下應運而生。

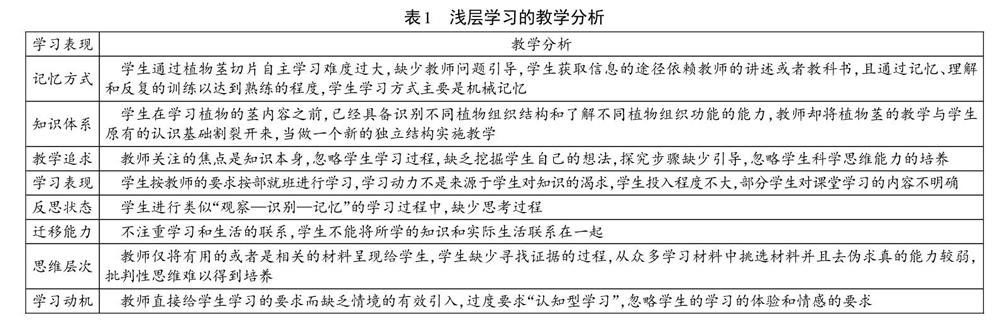

1指向“深度學習”的課堂建構的核心要素教師一般寄希望于通過自己的教學行為引導學生進行深度學習。然而,在探究教學中卻存在著名為“深度教學”實為“表層教學”的問題。以浙教版科學教材八年級下冊“植物的莖與物質的運輸”的教學為例,某教師是這樣組織教學的:教師首先根據教材活動讓學生用顯微鏡對植物莖橫切的永久切片進行觀察;學生根據教材活動的提示,能辨別出植物莖的各個部分,再通過觀察,了解植物莖各部分結構特點;最后,學生討論、明確莖的結構是怎么與其功能相適應的。參照“深度學習”的要素對教師的課堂教學進行分析,從形式上,教師雖遵循探究教學的基本步驟,倡導以實驗為核心的教學理念,但仍屬淺層教學(表1)。

“深度學習”就是指在真實復雜的情境中,學生運用所學的本學科知識和跨學科知識,運用常規思維和非常規思維,將所學的知識和技能運用于解決實際問題,以發展學生的批判性思維、創新能力、合作精神和交往技能的認知策略。“深度學習”關注真實情景下的學習,注重探究的過程,強調學生批判性思維的發展,著重知識的有效整合,重視知識的遷移與運用。與“淺層學習”相比,“深度學習”更加注重學生的綜合發展,注重學生核心素養的培養,在學習方式、知識體系、教學追求、學習表現、反思狀態、遷移能力、思維層次、學習動機上有著明顯的差異。

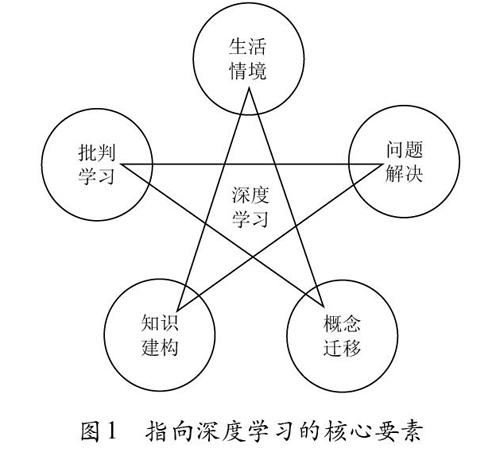

要建構高效科學的深度學習課堂,就必須摸清深度學習的本質內涵,分析探究課課堂的構成,進而提煉出指向深度學習的核心要素。研究表明,指向深度學習的課堂有著共同的特點,生活情境是深度學習的鋪墊,批判學習是深度學習的途徑,問題解決是深度學習的動力,知識建構是深度學習的目標,概念遷移是深度學習的追求,即指向深度學習課堂建構的五大核心要素(圖1)。

2營造生活情境,增強學生的學習體驗

科學知識和概念具有三重形態:第一重是其學術形態,是人們在日常生活中總結歸納出反應客觀規律的思維形式,通常以公式、定律、規律的形式呈現,很難引起學生對科學的熱愛和對知識的渴求;第二重是其原始形態,反映的是科學家探求真知的歷程;第三重是其教學形態,介于學術形態和原始形態之間,指的是學生認知,預設教學設計,使學生可以重新“演繹”科學家探究歷程的一種形態。教學形態中“演繹”的過程很大程度上需要學習背景的植入,它不僅可以激發學生興趣,還能讓學生明白學習的目標,更能渲染學習的氛圍。因此,教師必須營造相關的生活情境,同時這也是指向學生深度學習的前提。涉及到具體教學中,在明確學生學習的目標前提下,教師設置的所有背景都應該圍繞學習目標展開;其次,要搜集貼合生活的相關素材,對它們進行相關的整合,使其適合學生的學習;最后,還要注意到材料的時效性和興趣性,使得生活情境成為學習的催化劑。例如,在“植物的莖與物質的運輸”的教學中,教師可以給出植物從小樹苗長成蒼天大樹、木材可以作為建筑上的良好材料等生活情境,引發學生對植物莖組織和莖功能的猜想,并思考與討論:植物的葉片是怎么獲取水分的呢?根又從哪里獲取養分的呢?植物莖中有哪些組織?植物的莖又有什么功能呢?這樣可以幫助學生初步認識植物的莖。植物莖的功能僅僅依靠教師的口頭講述很難激發學生興趣。教師通過引入生活中幾則常見事例,引導學生思考,快速進入學習氛圍中,這都為學生的深度學習埋下的鋪墊。

3踐行批判學習,培養學生的證據意識

科學學習是一個去偽求真的過程。學生通過生活積累的經驗,有些是不正確的、片面的。教師的教學應引導學生認識客觀本質,幫助學生的知識體系不斷完善、知識積累不斷豐富且不斷接近客觀事實。教師要善于營造學生的認知沖突,從而引發學生的思考并發現問題,引導學生通過科學實驗尋找相關的證據,驗證自己的觀點。因此,實施深度教學時,需要摸清學生的原有認知,挖掘學生錯誤的前概念,并將其作為教學的起點。學生通過發現錯誤、分析原因、尋找證據,糾正錯誤等環節,徹底轉化認知,建構起牢固的認知體系,培養證據意識和理性思考、批判質疑、用于探究的科學精神。在“植物的莖與物質的運輸”的教學中,教師設計3個活動引導學生逐步認識植物莖組織分布的本質。1學生描述莖中的組織是怎么分布的。學生分析割裂橡膠樹的樹皮、麻類植物的樹皮擰成股狀就制作成了麻繩、甘蔗的中心部分是最甜、百年大樹經常會出現空心現象等資料,對莖中的組織產生新的想法。2用顯微鏡觀察植物木質莖的橫切,將三年生木質莖永久切片置于低倍鏡下觀察,學生自己驗證猜想是否正確。3教師呈現生活材料,使部分學生發現自己建構的模型違背了客觀事實,并提出新的猜想。學生開展實驗對植物莖進行觀察,用事實證據驗證自己的觀點。這個過程中,學生的認知得到徹底轉化,批判質疑的精神得到了培養,這遠非是淺層教學可以比擬的。

4預設梯度問題,重視學生學習進階

科學家探究的過程是艱辛的,他們經常會遇到障礙,學生的探究也是如此。一旦學生探究遭遇困難,心理上可能會產生消極想法,造成學習動力不足。同時,學生學習的時間是有限的,這需要教師對學生進行引導,保證學生的學習可以順利進行。因此,深度學習理念不僅要求充分發揮學生的主觀能動性,從而體現學生的主體地位,更要求教師應發揮好引導者的作用。在實施教學過程中,教師應認真閱讀教材,明確教材的真正意圖,發現教學上的難點,預設學生學習的困難環節,通過有層次、有梯度的問題鏈進階,運用類比、轉換、遷移、等效、分析等教學手段,化解學生學習的難度,促進學生主動思考,從而發展學生的高階思維,實現真正的深度學習。

例如,在“植物的莖與物質的運輸”的教學中,教師可以通過系列設問,引導學生設計植物水和無機鹽運輸部位的實驗:能對運輸有機物的部分提出你的假設嗎?怎樣觀察到植物運輸水和無機鹽的部位呢?實驗的時間可能會很長,你有什么方法可以縮短實驗的時間嗎?學生在思考和討論的基礎上,整理、比較、匯報、修正得出實驗方案。

教師并沒有直接呈現實驗方案,而是利用問題層層引導,慢慢完善學生的實驗設計。為了更好地幫助學生的理解,教師還可以用一些學生能夠理解的案例來類比,如讓學生產生“人走路留下腳印”和“水分運輸進行染色”的遷移。又如將水用墨水染色,將植物莖插在紅墨水中,然后觀察被染色的部分。這部分就是水和無機鹽通過的“道路”,教師組織學生討論,尋找最佳的方案。正是教師一步步的引導,充分調動學生進行積極思考、開展探究,培養了學生實驗設計能力和高階思維能力。這也正是維持學生深度學習的動力源泉。

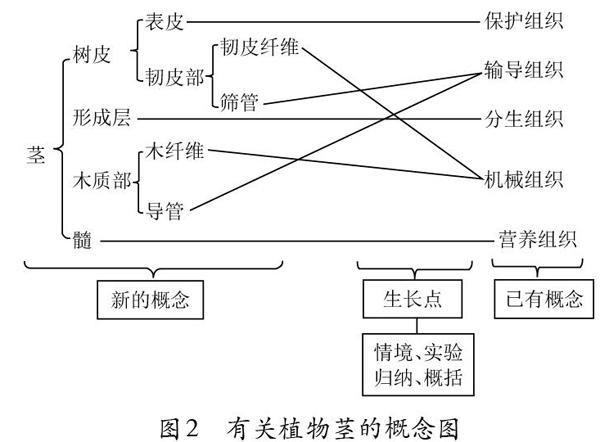

5深化概念整合,健全學生的認識結構科學知識不是孤立的、平面的,而是整合的、立體的。學生科學知識和概念的積累也不應該是量的堆積,還應該有質的改變。教師如果對教材進行碎片化的處理,就會造成學生無法整合概念,核心概念也就無法順利形成。因此,教師實施教學時,應該注重知識之間的聯系,將新概念搭建在原有概念之上,促進學生形成牢固的知識網絡,從而完成概念建構的目標。這也是深度學習的目標所在。

教師應該充分考慮到學生原有的認知水平,將原有的概念作為認知起點,并從原有的知識和概念挖掘生長點,重視生長點的思維加工過程,通過情境、實驗、歸納、概括等手段,讓新概念根植于原有的概念之上。學習“植物的莖與物質的運輸”時,關于莖的結構概念,學生可以整理出相關概念圖(圖2)。

6追求概念遷移,提升學生的科學素養

科學學習應該從生活中來,到生活中去。教師不能讓練習和考試成為檢驗學生學習成果的唯一途徑,更應該側重于學生解決生活中問題能力的培養,促進學生科學核心素養的提升。教師在教學中應拋棄知識本位的教育方式,提供給學生的不僅是公式和定律,也該讓學生直面生活中復雜的問題,讓學生從實際情景中去學習知識、歸納方法,而有將學習到的知識應用于生活中去,這也是深度學習的價值追求。

例如,在“植物的莖與物質的運輸”的教學中,教師在處理有機物運輸時就體現了從生活中來到生活中去的教育理念。首先,通過“如果割裂橡膠樹的樹皮,膠乳就會流出來”的情景進行引入,再引導學生利用環割法探究植物運輸有機物的部位和方向,最后用“兩條相似的柳枝插在相同的瓶中,下面有相同多的水,第一個浸在水中部分的莖生出不定根,第二個在水面上一點的地方進行了環割,柳枝環剝部分生出了不定根”的問題實現概念的遷移運用(圖3)。

參考文獻:

[1]楊子洲.從淺層學習走向深度學習[J].教育探索,2016,(7):32-35.

[2]張浩,吳秀娟.深度學習的內涵以認知理論基礎探析[J].中國電化教育,2012,(10):8-9.