基于工作過程的電工基礎混合教學設計*

陳 駿 , 何彥虎

(湖州職業技術學院 機電與汽車工程學院, 浙江 湖州 313000)

職業教育與普通教育是兩種不同類型的教育,具有同等重要的地位[1]。職業教育以培養學生的職業能力為目標。在供給側改革背景下,基于工作過程的“互聯網+職業教育”是職業教育提升人才培養質量、增加技術技能人才精準有效供給的必然選擇[2]7-13。

電工基礎是一門教授學生電工電路基礎知識及簡單電路設計、制作與調試技能的課程,是高職電類專業的核心課程,對電類專業人才培養有很大影響[3]94-96。但該課程的傳統教學存在著過于重視理論知識、忽視實踐操作、教學環境單一等問題。這些問題導致部分學生學習熱情不高,甚至有一些抵觸情緒。此外,中外合作班的學生在雙語學習環境中,存在較大的語言障礙。這些都要求,該課程的教學必須激發學生的學習興趣[4]208-209。針對上述問題和要求,筆者認為,混合教學不失為一種較為有效的方法。

一、“互聯網+”背景下電工基礎課程的混合教學項目開發

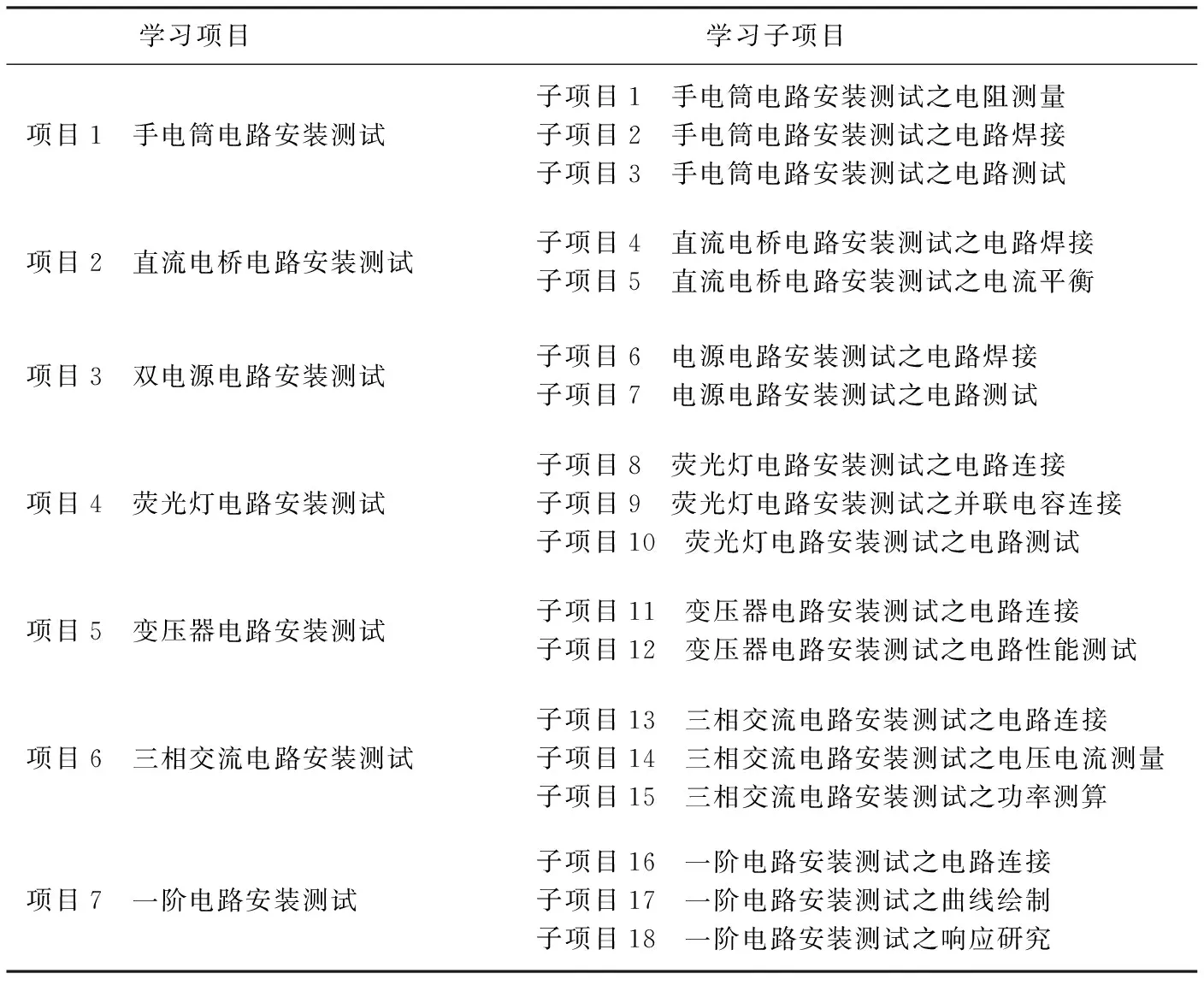

針對傳統教學中存在的問題,本研究進行了基于工作過程導向的課程項目開發。具體內容包括:(1)能進行簡單電路的連接,并能運用萬用表進行電流、電壓、電阻等常見電路參數的測量;(2)能按照電路原理圖,進行直流電橋電路的安裝,并根據實際情況,合理調節參數,使得電橋平衡;(3)能根據電路原理圖,完成雙電源電路的安裝以及相關電路參數的測量;(4)能按照電路原理圖,根據給定的電阻、電容等元件,完成熒光燈電路的安裝及相關參數測試;(5)能按照電路原理圖,根據給定的變壓器等元件,完成變壓器電路的安裝及相關參數測試;(6)能按照電路原理圖,進行三相交流電路的連接,完成相電壓、相電流、線電壓、線電流等參數的測量;(7)能按照電路原理圖,根據給定的電阻、電容、電感等元件,完成一階動態電路的安裝,并能用示波器觀察一階電路的暫態過程,等等。課程選擇了“手電筒電路安裝測試”“直流電橋電路安裝測試”“雙電源電路安裝測試”“熒光燈電路安裝測試”“變壓器電路安裝測試”“三相交流電路安裝測試”“一階電路安裝測試”七個學習項目作為主要工作對象,采用遞進式學習項目組織方式。每一學習項目均包含“電路識圖”“電路連接”“電路測試”三個工作任務,工作對象難度逐漸上升。該課程的學習項目構成如下表所示(參見表1)。

表1 電工基礎課程項目構成表

二、“互聯網+”背景下電工基礎課程的混合教學設計

我們以學習項目4的子項目8“熒光燈電路安裝測試之電路連接”為例,進行混合教學設計。在本研究中,教學設計是基于四要素教學設計模型(4C/ID)開展的,包括學習者分析、復雜性技能分解、學習任務分析、復用性技能/非復用性技能、教學環境分析、支持性/即時性信息、開發實施、評價修正等內容。

1.學習者分析 這是教學設計的基礎,有助于教師為學生提供適當的幫助和指導[5]148-149。本課程的學習者為大一新生。他們在高中階段已經學習了物理、數學等課程,對電路以及相關的分析計算有一定的認識,但并沒有深入接觸電路分析知識。在學習風格方面,高職院校學生偏好具體經驗與主動實踐。因此,需要將實踐與理論相結合,以激發他們的學習興趣。高職學生喜歡技能學習,討厭知識學習,所以要側重培養學生技能與知識的運用能力[6]124-125。

2.復雜性技能分解 4C/ID把訓練的復雜認知技能分解為兩類基本的構成性技能(constituent skills):非復用性技能(nonrecurrent skills)與復用性技能(recurrent skills)[7]36-39。本學習項目的復用性技能包括三個方面,即“電路識圖”“電路連接”和“電路測試”。

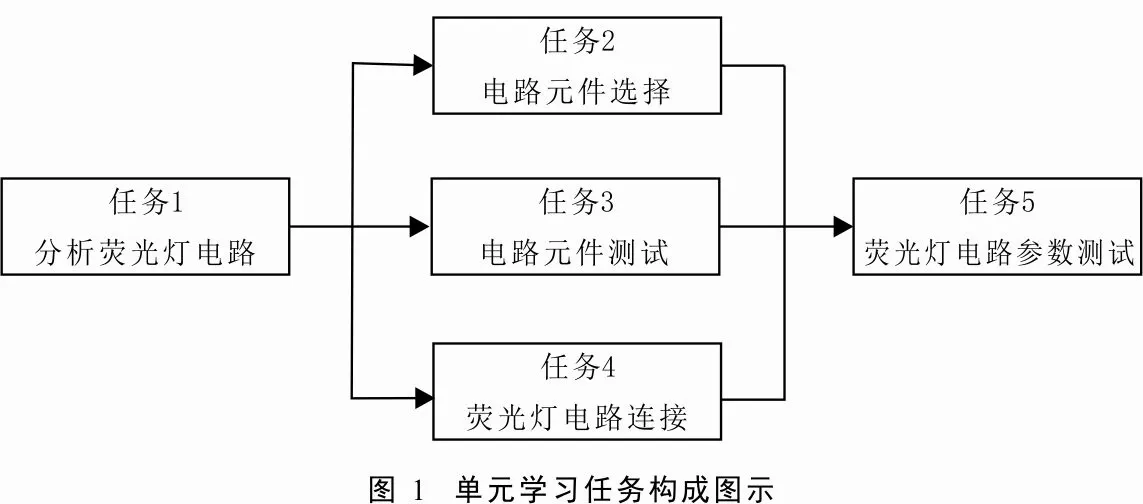

3.學習任務分析 “電路識圖”對應學習任務1(分析熒光燈電路)。將電路原理圖識圖與電路連接的技能合并,進一步分析,形成任務2(電路元件選擇)、任務3(電路元件測試)和任務4(熒光燈電路連接)這一任務組。“電路測試”對應任務5(熒光燈電路參數測試)。該單元學習任務構成如下圖所示(參見圖1)。

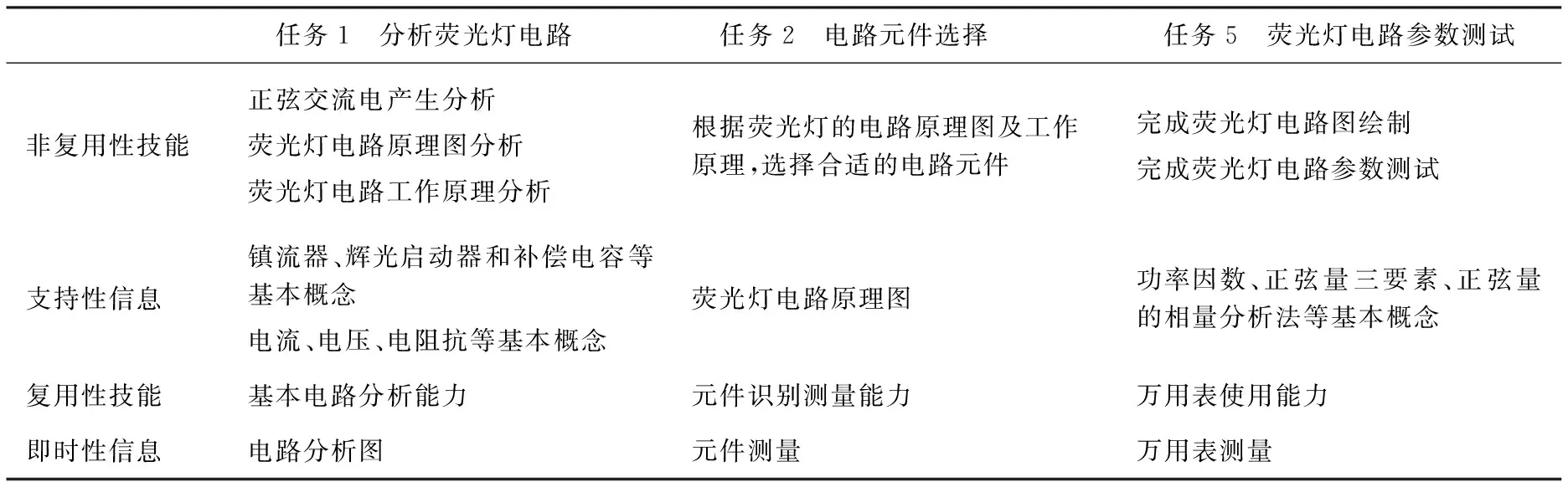

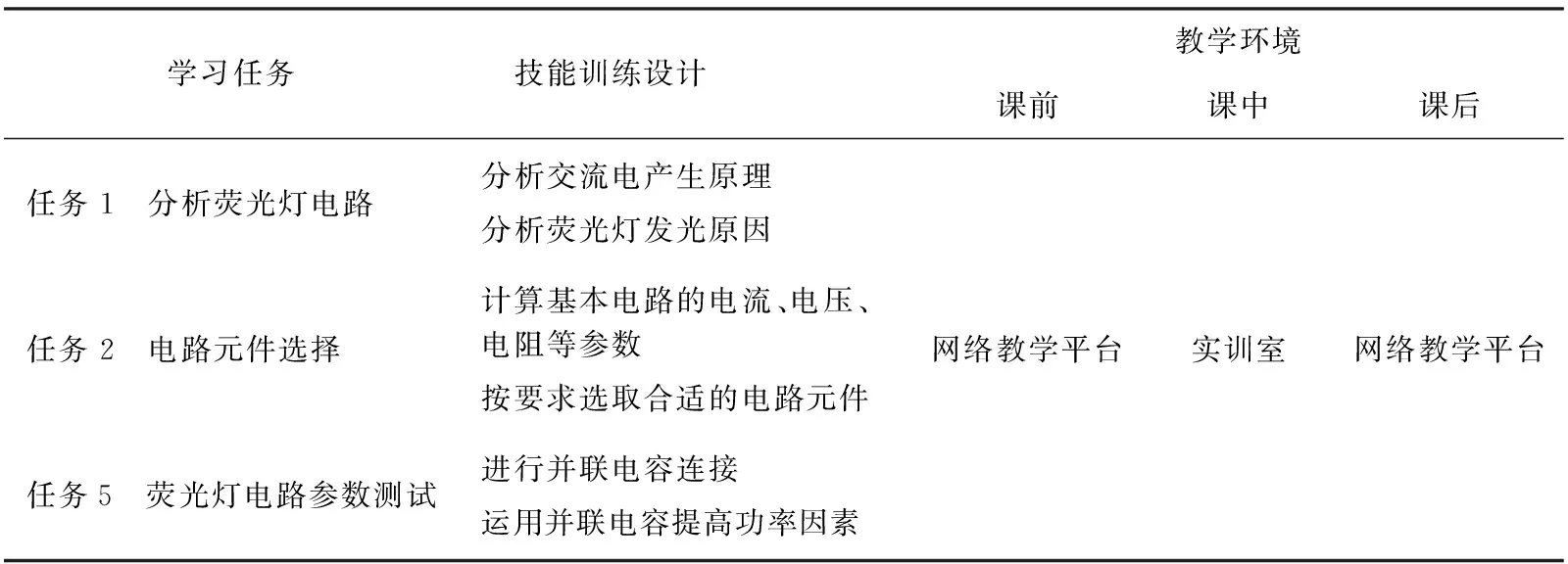

4.復用性技能/非復用性技能及其相關知識 任務2、任務3、任務4同屬一個任務組,其教學活動較為相似。因此,選擇任務 1、任務2和任務5為例,進行具體的分析與設計。3 個任務所涉及的復用性技能/非復用性技能及其相關知識如下表所示(參見表2)。5.教學環境分析及技能練習設計 教師應根據教學需要,選擇在普通多媒體教室、網絡教室、移動學習環境和實訓室等場所上課,揚長避短,充分發揮信息化教學設備、媒體和工具的優勢[8]87-97。對于復用性技能和非復用性技能而言,雖然二者的學習過程不同,但是對技能的訓練都應始終貫穿課前、課中、課后各個階段,從而達到訓練的目的。如任務2之電路元件選擇涉及的非復用性技能“選擇合適的電路元件”,要求在課前、課中、課后分別給予不同的電路圖訓練情境,以增強非復用性技能的遷移能力。課前、課后的教學環境以網絡教學平臺為主,而課堂面授時的教學環境則以實操為主,安排在專門的實訓室。其教學環境及技能訓練安排如下表所示(參見表3)。

表2 復用性技能/非復用性技能及其相關知識分析表

表3 教學環境分析及技能訓練設計表

6.支持性信息/即時性信息呈現設計 支持性信息就是一般性的理論知識。傳統的講授型教學往往花費大量的時間講解基礎知識。而4C/ID模型針對非復用性技能,需要在技能訓練前提供支持性信息,以此來構建認知。以任務1(分析熒光燈電路)為例,它涉及的非復用性技能有“鎮流、輝光啟動和補償電容等基本概念”,這類內容要求學生在課前通過學習通等網絡教學平臺先行預習。即時性信息是指那些不需要理解而靠記憶的信息。針對復用性技能,需要在技能練習過程中提供即時性信息。以任務2中電路元件選擇為例,它涉及的復用性技能“元件測量與識別能力”,要求學生通過觀看元件測量的微課視頻來進行訓練。

三、“互聯網+”背景下電工基礎課程的教學評價

在上述的項目開發和教學設計下,本研究基于“互聯網+”背景,制作與上傳相應的學習資源(PPT、微課視頻)到網絡教學平臺。學生在課前和課后按照要求前往網絡教學平臺進行學習。學習記錄保存在網絡教學平臺的數據庫中。

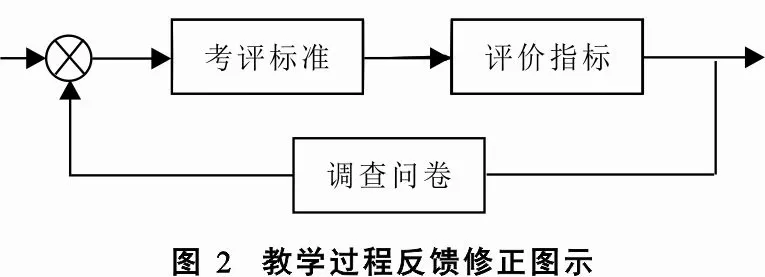

在“互聯網+”背景下,課程需要優化考評標準,提高網絡教學平臺的考核比例。課程評價體系的優化可采取構建-反饋-修正的步驟。(1)構建。一方面,通過網絡教學平臺記錄學生的學習過程,同時構建評價指標,進行多維評價。這種評價占學生總評成績的60%。另一方面,進行期末測評。該類測評占學生總評成績的 40%。(2)反饋。通過問卷調查的形式,進行學生學習滿意度調查。(3)修正。得到反饋后改進并完善教學過程(參見圖2)。調查結果顯示:學生對課程的滿意度達92.9%。同時,學生對課程提出了加強英語教學、改進實訓條件等意見建議。這些意見建議對于評價指標、教學設計等方面的完善有很大的促進作用。

總之,本研究通過分析傳統電工基礎課程存在的問題,提出了在“互聯網+”背景下開展基于工作過程的混合教學設計的改革設想。在教學實踐中發現:通過以上教學改革,電工基礎課程的教學效果得到了明顯提升,學生對英語的排斥情緒有了很大的改善,學生的課程學習主動性有了較大的提升。但還存在一些不足,如:課程內容繁復和課時安排相對較少之間的矛盾比較突出,課堂教學不能照顧到每位同學,不能讓學生有充裕的獨立思考時間等問題。這些,都有待后續進一步研究并改進。