脛骨平臺骨折的康復治療效果及對膝關節的影響

馬利利 孟敏 卜葉萱 呂雪莎

摘? 要:目的? 探討脛骨平臺骨折的康復治療效果及對膝關節的影響。方法? 選取2019年4月~2020年4月于青島阜外心血管病醫院接受診療的82例脛骨平臺骨折患者作為研究對象,隨機分為觀察組與對照組,各41例,對照組接受常規膝關節功能鍛煉,觀察組接受針對性康復治療,比較術后6個月兩組患者的膝關節功能恢復優良情況,并統計術前及術后3、6個月兩組患者的膝關節功能恢復情況。結果? 術后6個月,觀察組膝關節功能恢復優良率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);術后3、6個月,兩組脛骨平臺后傾角度較術前明顯改善,觀察組脛骨平臺后傾斜角度優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。結論? 脛骨平臺骨折患者接受康復治療的效果顯著,可促進其膝關節功能的恢復,加快康復速度。

關鍵詞:脛骨平臺骨折;康復治療;膝關節功能;心血管事件

中圖分類號:R274.1文獻標識碼:A文章編號:1009-8011(2022)-2-0142-02

脛骨平臺指的是脛骨近端干骺端和關節面。脛骨平臺是承載人體膝關節負荷重力的重要部位,一旦發生骨折,脛骨內外平臺會因為受力不均勻,引發關節炎。近年來,交通事故頻發,使得脛骨平臺骨折的發生率呈逐年上升的趨勢[1]。臨床上對于脛骨平臺骨折患者主要采用手術治療,但在術后恢復期間實施康復治療對于患者膝關節功能的恢復至關重要[2]。本研究旨在探討脛骨平臺骨折的康復治療效果及對膝關節的影響。

1? 資料與方法

1.1? 一般資料

選取2019年4月~2020年4月于青島阜外心血管病醫院接受診療的82例脛骨平臺骨折患者作為研究對象,隨機分為觀察組與對照組,各41例。觀察組男23例,女18例;年齡18~70歲,平均年齡(42.49±8.21)歲。對照組男25例,女16例;年齡19~69歲,平均年齡(43.12±8.32)歲。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。醫院倫理委員會批準知情本研究。

1.2? 納入與排除標準

納入標準:符合《骨科疾病診療指南(第3版)》[3]中脛骨平臺骨折的診斷標準;無嚴重精神疾病、認知正常;簽署知情同意書。

排除標準:合并其他嚴重臟器損傷者;非脛骨平臺骨折者;嚴重精神疾病、認知異常者。

1.3? 方法

對照組接受常規膝關節功能鍛煉,術后定期進行換藥,復查膝關節恢復情況,并指導患者進行膝關節自主訓練等。觀察組接受針對性康復治療,主要內容如下:①術后早期康復鍛煉。術后將患肢抬高約30°,維持24 h后使用冰袋對局部進行冷敷處理,術后6~8 h開始進行等長收縮鍛煉,協助患者取仰臥位,膝關節保持不動,進行踝關節、足趾伸趾屈鍛煉;指導患者正確的進行股四頭肌收縮鍛煉,確保手掌在患者髕骨部位上下滑動能讓其有所感覺,每間隔2 h進行1次,治療5~10 min/次。②固定期鍛煉。術后密切觀察石膏托松緊狀況、患肢末梢循環及足背動脈搏動情況;指導患者在床上進行趾關節、髖關節、踝關節活動訓練;協助患者取仰臥位,健肢保持為屈曲狀態,指導患者收縮大腿后肌群,由足跟向骨折創面按壓,注意力度不能過大,由輕至重;而后協助患者取仰臥位,健肢保持為屈曲狀態,指導患者收緊四頭肌,由膝部向骨折創面按壓。③解除固定后鍛煉。解除外固定石膏托后開始進行肌力、關節活動度鍛煉,協助患者取仰臥位,對膝關節進行被動屈曲鍛煉,直至患者自覺有牽拉感,反復進行;協助患者取仰臥位,健側下肢保持伸直狀態,患肢髖關節屈曲90°,確保患者所取姿勢為患肢大腿后方兩手環抱便可開始進行伸膝鍛煉,將足部緩慢指向上方,而后再逐步放松數秒,重復進行3~5次上述動作。④適應性鍛煉。根據患者的骨折恢復情況制訂與之相適應的負重鍛煉計劃,在術后3個月可開始進行患肢浮腫抗阻訓練,當關節活動度、肌力基本恢復后可開始進行康復運動。

1.4? 觀察指標

術后隨訪6個月,臨床療效的評定標準:優為膝關節屈曲>120°,無疼痛感,可以進行輕度體力活動;良為膝關節屈曲60°~120°,日常生活尚可;差:膝關節屈曲<60°,存在明顯疼痛感,對日常生活造成嚴重影響。比較兩組術前、術后3個月、6個月期間內脛骨平臺后傾斜角度,脛骨內側平臺后傾角主要以脛骨中上段前側骨皮質切線為參照線,平均標準值為(11.74±3.87)°。

1.5? 統計學分析

采用SPSS 22.0統計學軟件對數據進行分析。計量資料采用(x±s)表示,組間比較行t檢驗;計數資料采用[n(%)]表示,組間比較行字2檢驗;P<0.05表示差異有統計學意義。

2? 結果

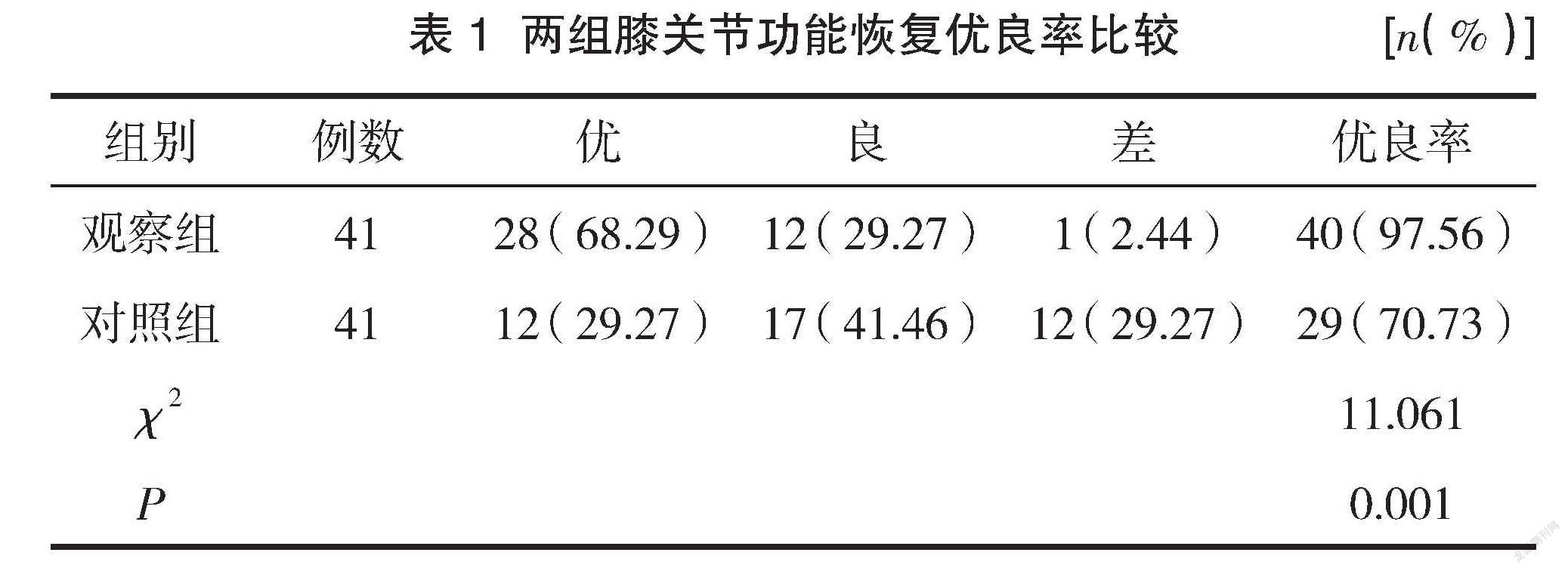

2.1? 兩組膝關節功能恢復優良率比較

術后6個月,觀察組膝關節功能恢復優良率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

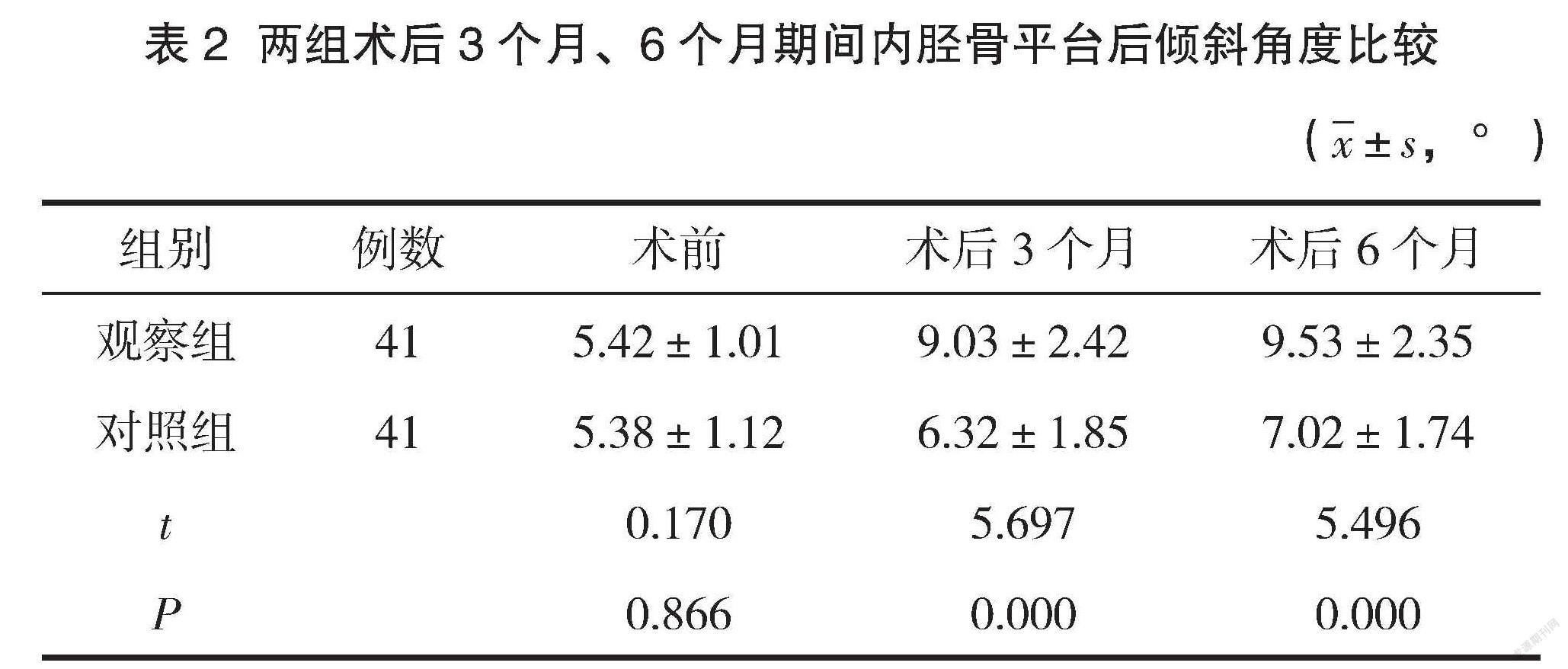

2.2? 兩組術前、術后3個月、6個月期間內脛骨平臺后傾斜角度比較

術后3、6個月,兩組脛骨平臺后傾角度較術前明顯改善,觀察組脛骨平臺后傾斜角度優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

3? 討論

脛骨平臺骨折是臨床骨科常見的疾病之一,患者的臨床癥狀主要表現為脛骨平臺關節塌陷、粉碎等,病情嚴重者甚至會直接影響脛骨干骺端,對韌帶、半月板等軟組織造成損傷。膝關節是人體中結構最大、最復雜的一處關節,患者在發生膝關節骨折后,其功能必定會受到影響。近年來,交通事故越來越多,導致脛骨平臺骨折發病率也呈上升趨勢發展。目前,臨床上針對脛骨平臺骨折患者的治療主要以手術為主,但術后如果對關節處理不當,會對膝關節功能造成嚴重的損害。因此,在術后恢復期間實施康復治療顯得至關重要[4]。

針對性康復治療是根據患者的具體病情而制訂科學性、針對性的治療計劃,主要以幫助患者恢復膝關節功能為目的,通過早期康復鍛煉、固定期鍛煉、解除固定后鍛煉以及適應性鍛煉4個階段協助患者進行牽伸訓練、肌力訓練、關節松動治療等。早期肢體功能訓練可使患者的骨骼解剖結構快速恢復,從而確保骨折部位良好愈合。本研究結果顯示,觀察組膝關節功能恢復優良率高于對照組,提示針對性康復治療對于脛骨平臺骨折術后患者的應用價值較高,可以促進其膝關節功能的快速恢復。術后3、6個月,兩組脛骨平臺后傾角度較術前明顯改善,觀察組脛骨平臺后傾斜角度優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),提示針對性康復治療可促進脛骨平臺骨折患者預后效果的改善[5]。總而言之,康復治療可彌補常規膝關節功能鍛煉不夠全面和系統的不足,促進膝關節功能的快速恢復。

綜上所述,脛骨平臺骨折患者接受康復治療的效果顯著,可促進其膝關節功能的恢復,加快康復速度。

參考文獻

[1]李錚,趙陽.脛骨平臺骨折的康復治療及對膝關節影響分析[J].醫藥與保健,2018,26(2):90-92.

[2]肖俊.脛骨平臺骨折術后早期康復訓練和護理對膝關節功能恢復的作用[J].實用醫技雜志,2017,24(1):114-115.

[3]陳安民,李鋒.骨科疾病診療指南[M].3版.北京:科學出版社,2013.

[4]李錚,趙陽.脛骨平臺骨折的康復治療及對膝關節影響分析[J].臨床研究,2018,26(2):90-92.

[5]黃秋云.康復鍛煉護理模式在脛骨平臺骨折患者中的應用[J].心理醫生,2017,23(10):187-188.

作者簡介:馬利利(1985-11),女,漢族,籍貫:山東省青島市,本科,主管技師,研究方向:骨科康復治療。