皮娜·鮑什:晦暗與光明間的舞者

劉晗

皮娜·鮑什。

在當代舞劇中,“舞”與“劇”到底孰輕孰重的探討始終是爭議的焦點,但是在演繹派舞者身上,這些全都不是問題。皮娜·鮑什就是其中一位,她的御用攝影師、好友瓦爾特·弗戈爾曾這樣形容她的舞姿:“她像一頭獅子,隱藏在溫順的貓的身體里。她有種寧靜的爆發力,人們在戲劇里感受到她隱藏的激情。她的美攝人心魄,她讓我明白了什么是攝影,該如何理解人生。”

如果藝術一成不變,遲早會毫無生命力,接著會淪為匠人手藝,甚至是一種重蹈覆轍的日常表達。然而,先鋒者少之又少。上世紀六七十年代,當皮娜·鮑什的作品上演時,大多數觀眾對演員沒精打采、怒目而視的表演難以接受。對此,作為革新者的她并不意外,從翩翩舞姿到實驗派的表達,前衛藝術的革新需要假以時日去證明其存在價值,即便作品一經問世就被批判為“垃圾”,也在情理之中。無論如何,皮娜有著超越普通舞者的膽識和才華,憑借一己之力改變世界,為西方舞蹈界打開了全新的局面。

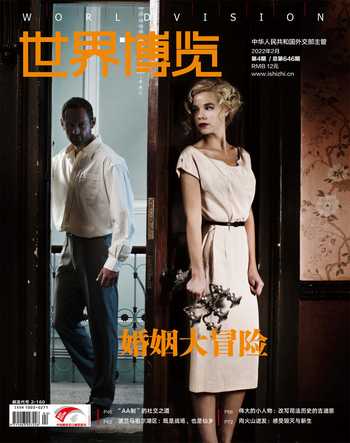

皮娜與丈夫。

“人們追求真相,就不能輕易放過自己和別人。由于公眾的期望,現在的劇場只能產生那些用來滿足觀眾期望的作品,這是錯誤的……”英國藝術史學家、舞蹈評論家羅伊德·克萊門卡在《皮娜·鮑什——舞蹈劇場的創造者》一書中揭示了她敢于突破傳統的舞蹈理念,對21世紀的舞蹈乃至當代藝術都產生了影響。

皮娜·鮑什從小就展現出過人的芭蕾天賦,15歲時便進入富克旺藝術學校,師從歐洲現代舞奠基人庫爾特·尤斯進行系統學習,而后又遠赴紐約茱莉亞學院學習,追隨現代舞大師瑪莎·格雷厄姆、何塞·利蒙以及導師安東尼·圖德的步伐,在動作技術和手勢上有了革新,一度是紐約大都會各大舞團爭搶的臺柱子。上世紀70年代末,皮娜的私生活遭遇重創,有過密切合作的舞臺布景設計師、好友羅爾夫·博爾濟克患癌離世,他為舞蹈戲劇化付諸實踐貢獻了不少亮點。此后她振作精神,將魯道夫·拉班提出的舞蹈劇場概念發揚光大,在表演中傳達個體生命體驗,喚起觀眾的情感共鳴。

與臺上的“嚴肅臉”形成強烈反差,在排練廳里和舞伴們打成一片的皮娜,享受著朋友交往的樂趣,這得益于她童年時代在父母經營的咖啡館里觀察客人的經歷。客人們無意識的表情都被兒時的她捕捉到,日久天長練就了她敏銳的洞察力,這為她日后頗具張力的戲劇表現做了鋪墊。“舞蹈不僅是一種表現美的方式,更是使觀眾直面靈魂、反躬生命的精神滌蕩。我在乎的不是他們如何動,而是他們為何而動。”這句被她說過無數次的話打破了過去以動作論成敗的評判標準,也改變了以往對作品的定義。

炫技不是目的,情感才是重點。皮娜的表現主義藝術理念和美國由來已久的形式主義形成了強烈反差,事實上,她的創新并非空穴來風。多年浸淫于學院派,除了繼承前輩,她還在傳統芭蕾與現代舞之間尋找新境界,構建出與當代文化背景相契合的主題,在訴諸情感的動作中融合了戲劇元素,才使她在表現主義至上的德國舞蹈體系中脫穎而出。這也給了她接觸大銀幕的機會,在費里尼導演的《船續前行》和阿莫多瓦的電影《對她說》中,皮娜冷艷高貴的形象令觀眾過目不忘。

在國際舞臺上,德國的舞蹈與美國后現代舞和日本舞踏三足鼎立,皮娜起到的推動作用不可小覷。她帶領的烏珀塔爾舞團擅長挖掘日常中的豐富情緒,以拼貼技術、貼近生活多角度完形故事情節。無論是翻跳多個版本的《交際場》,還是滲透時代焦慮、非議頗多的《春之祭》,其中少不了為女性而發聲,表達女性在父權社會控制下備受煎熬的失控狀態,先鋒的肢體動作形成了充滿意象和隱喻的舞蹈語匯,每場演出都是挑戰。

舞蹈將身體美學帶到巔峰,劇場則給予這種表達一種演繹的空間。皮娜不是將戲劇帶入表演的人,但她卻是第一個將身體的感知推到表演中心的人,尤其在表現兩性之間消除隔閡上尤為凸顯,而且在展示兩種極端情緒——愛慕與恐懼、絕望與期待上幾乎沒有委婉的調和,看似熟悉的兩人卻形同陌路。

芭蕾經典劇目往往仙女成群,以整齊劃一的隊列著稱,而皮娜的編舞則多了些矛盾和沖撞:在舞臺上,有人跌跌撞撞,也有人迷失方向,錯綜復雜的情感疊加在一起。2000年,《交際場》排練了一出特別版本,全場舞者均是年逾六旬的演員,不管體態還是起舞時的身姿,和青春洋溢的年輕舞者形成了鮮明對比。皮娜以再創作的實驗證明,舞蹈無關乎年紀,身體不僅傳達著靈動之美,同樣承載著歲月的滄桑,這也是“老年版”的看點。他們彰顯個人魅力的舞臺,或許曾是他們過往生活中經歷過的片段。在女性被物化的世界,男性占據了觀看的制高點,在挑釁和圍觀中,女演員一面忍氣吞聲、逆來順受,一面努力從壓迫和虐待中奮力脫身。

皮娜·鮑什作品《康乃馨》。

紀錄片《青春交際場》劇照。

對于舞臺演出來說,每一場都無法復制,正如皮娜·鮑什所說:“請不要討論我作品的意義,我沒想過……每個人看到的作品是不同的。”

在皮娜的作品里,有的是可以言說的故事情節,但偏偏這些片段不是僅通過觀看就能理解的,而是需要調動所有感官去想象、重新構建畫面,這也是現代舞的魅力所在。《春之祭》原本是美籍俄羅斯作曲家斯特拉文斯基創作的芭蕾舞劇,講述了俄羅斯原始部族關于春天的祭禮,有鮮明的俄式風格,也有幾分原始的宗教色彩。皮娜將女性的遭遇濃縮為現實隱喻,并轉向更為多數觀眾接受的當代主題,她把自己感同身受的“社恐”平鋪直敘,將其放大為人際交往的隱喻,讓觀眾看到其中的殘酷性以及女性自由意志的覺醒。很多人避諱甚至難以啟齒的社會問題就這樣被搬上了舞臺,皮娜承擔起的不止是舞臺效果,更像是細致入微的觀察者,這比讓她們甩掉鐐銬更具號召力。

對于舞臺演出來說,每一場都無法復制,正如皮娜所說:“請不要討論我作品的意義,我沒想過……每個人看到的作品是不同的。沒有人能夠看到我所看到的作品。我在排練時看到所有細節,而觀眾只看到一場演出。我無法解釋我的所見所聞,要是我能夠解釋的話,你所理解的也是我,而不是作品。”在表現派那里,包括肢體形態、劇情發展在內的一切都是循序漸進的,排練即試錯,在這個過程中淘汰一些程式化的老套。與此同時,在解鎖新的動作情節中發現驚喜,這也是創作者靈光乍現的興奮時刻。

“舞蹈不是關于動作的,而是關于生活的,一切都是從生活開始的。”皮娜的舞蹈不是限于一場表演,而是身體語言向現實的延伸,拋開形態美的定式,勾勒難以言喻的隱憂和苦痛。在她的舞團里,鮮少見到年輕面孔,對于年齡、身材的定義也有悖于常理,她更看重演員的個人經歷和想象力。畢竟,這些無形的內涵能賦予他們有形肢體以特別的力量,那些深藏在日常生活里的熱愛與恐慌,在時空模糊的場域里化作詩意的紛爭,如同一座被符號化了的裝置,通透誘人。

(責編:常凱)

——東西方現代舞藝術的融合