鄉土景觀視角下古村落保護現狀及發展策略

摘? 要:鄉土景觀作為古村落發展的重要載體,表現出強烈的地域特征。鄉村振興背景下,如何利用鄉土景觀實現古村落的發展成為研究的重點。本文選取濮陽市具有代表性的6個古村落為研究對象,基于鄉土景觀視角,提取古村落產業發展、格局肌理、建筑特征等要素進行分析。針對古村落保護發展過程中存在的產業發展緩慢、缺少整體規劃、村民意識薄弱等問題,提出“完善空間功能,提升產業發展”“立體多維保護,科學規劃發展”“培養文化認知,提升保護意識”的保護發展策略,以期為其他地區古村落保護與發展研究提供借鑒。

關鍵詞:鄉村振興;鄉土景觀;古村落;發展策略;濮陽市

一、引言

古村落是附著在自然景觀基底之上的人類文明活動的結晶,具有自然景觀的屬性特征,又承載了豐富的歷史文化[1]。鄉村振興背景下,城鎮化進程加快,導致鄉村文化、鄉村景觀等破壞問題嚴重。2018年中共中央國務院印發的《鄉村振興戰略規劃(2018—2022年)》明確指出保護村落的傳統文化風貌及自然景觀,保護和利用鄉土景觀成為鄉村發展新的階段。近年來,中央文件陸續提出“持續改善農村人居環境”“壯大特色優勢產業”“推動農村產業深度融合”等策略,預示著鄉土景觀視角下村落的發展將成為全面實現鄉村振興的重要契機[2]。

古村落被稱為鄉土文化的活化石,是我國歷史文化遺產的重要組成部分。古村落具有文化遺產的屬性,是社會生產力發展到一定程度的產物,其地域分布遵循一定的規律[3]。目前,對于古村落的研究主要集中在以下三個方面:(1)古村落本體研究。通過對古村落山水意象、生態意象、宗族意象、趨吉意象的解讀[4],分析了古村落空間形態構成[5],歸納出古村落的選址及分布規律。(2)古村落的文化景觀研究。從空間、環境、人群行為、人居文化等方面出發,通過梳理文化景觀要素,對不同要素進行針對性解析,探究出鄉村物質景觀和文化內涵的統一性[6]。(3)古村落綜合性研究。在建筑學、規劃學、旅游學多學科交叉背景下,通過對“村、景、人、物”四大要素的提取,深度挖掘古村落特色鄉土景觀基因[7],梳理出鄉土景觀的構成與類型,進而來促進古村落的發展。

綜上所述,從古村落的本體研究到文化景觀研究,再到綜合性研究,預示著古村落的發展由物質文化研究向融合發展研究轉變,但從鄉土景觀視角研究古村落的發展文獻較少。基于此,針對古村落鄉土景觀的特點提出保護與發展策略成為亟待探討的話題。本研究以河南濮陽 6 個古村落為例,基于鄉土景觀視角提取古村落主要發展要素,并針對其特點探討了古村落的保護與發展策略,以期對當前我國古村落的保護與發展有所借鑒。

二、相關概念及研究對象

(一)鄉土景觀的概念

鄉土景觀不同于自然景觀或者具象的其他景觀,其特點就是鄉土景觀的內生性。內生性的鄉土景觀帶有人強烈的主觀意志。因此,鄉土景觀的概念是相對開放的,從組成上是鄉村的自然風光、民居建筑、鄉村風貌和村落道路,還包括具有地域民族特色的圖騰、服飾等,構成了鄉土景觀風貌的綜合體;從屬性上是以“人”為主的人文景觀,具有地域文化特征和地理環境特質,也是當地居民為了適應自然環境展開生活、勞動而對自然及地表空間格局主動及被動改造中形成的各種形式[8]。鄉土景觀作為鄉村生態文明發展的重要載體,它的營造與發展深刻影響著鄉村建設[9]。本研究中的鄉土景觀是指以大地景觀為背景,以鄉村景觀為核心,由自然景觀、村落景觀和經濟景觀構成的景觀綜合體,是當地人們為了生活所采取的適應方式,反映著人與自然、人與人之間和諧共存的關系。

(二)研究對象的選取

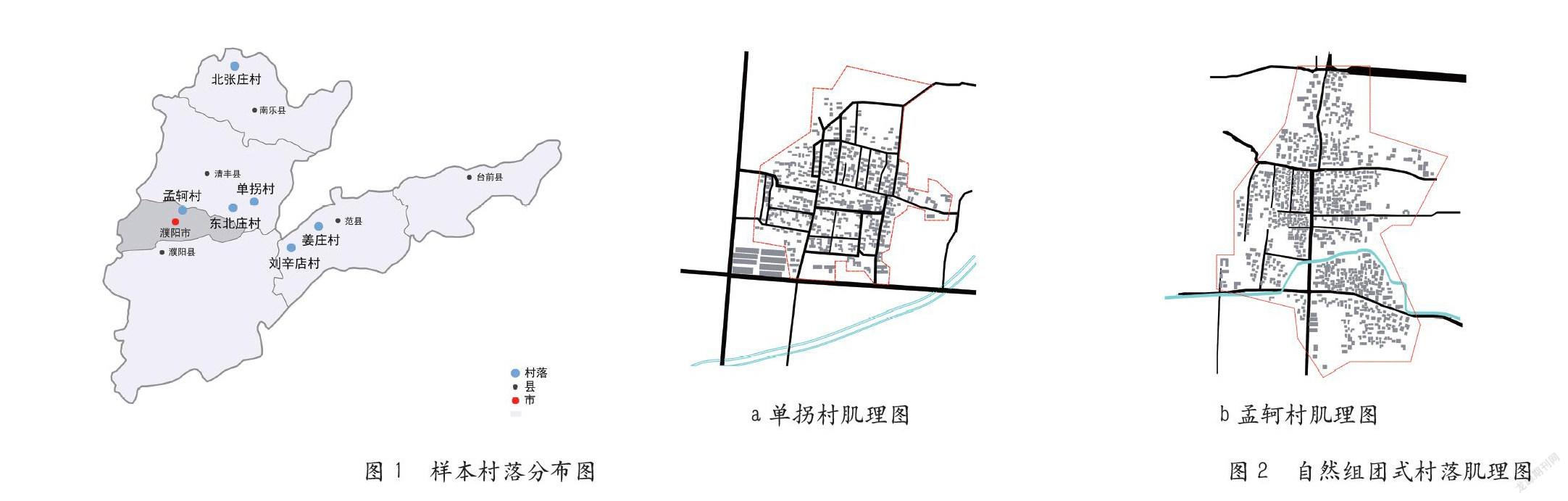

古村落的發展受區位條件、地區經濟等因素制約,具有不同的外部環境,各村落特色鮮明。本次選取濮陽市歷史悠久且具有代表性的單拐村、東北莊村、劉辛店村、孟軻村、北張莊村、姜莊村6個古村落為研究對象,分布情況如圖所示(如圖1)。本次調研以鄉土景觀調查為基礎,綜合分析所選村落中產業發展情況、格局與肌理現狀、傳統建筑保護狀況,通過評價得出制約古村落發展的問題。

三、村落現狀分析

(一)村落產業發展情況

從產業類型上看,村落產業類型受地域環境因素及歷史文化的影響。濮陽屬于黃河沖積平原的一部分,是國家歷史文化名城,有“顓頊遺都”“帝舜故里”之稱,被中國古都學會命名為“中華帝都”。在對歷史文化的宣傳下各村落的旅游業均有所發展,如單拐村打造了民俗文化、紅色文化、軍事文化等獨具特色的旅游業;東北莊村則借助雜技打造了雜技文化旅游線路,與河北的吳橋共享“雜技南北兩故里”之稱;劉辛店村借助村落內古色古香的建筑打造了民俗文化的旅游業;北張莊村內樹齡超過百年以上的古棗樹、古槐樹遍地都是,村內有天然形成的環村河道,溝塘樹木林立,是一處天然氧吧,適宜打造生態旅游和歷史文化旅游業;姜莊村入選為國家森林鄉村,借助生態和歷史文化打造生態旅游和歷史文化旅游業(表1)。

表1 濮陽古村落產業發展情況

調查村落 產業類型

單拐村 紅色文化旅游

東北莊村 雜技文化旅游

劉辛店村 民俗文化旅游

孟軻村 歷史文化旅游

北張莊村 歷史文化旅游

姜莊村 生態旅游、歷史文化旅游

總體來說,村落均有發展旅游業,部分村落形成了特色產業,但是總體產業類型過于單一,沒有多種產業支撐經濟發展,這既使得村落的經濟發展受到了限制,也是導致村落人口外流的主要原因。

(二)村落格局與肌理現狀

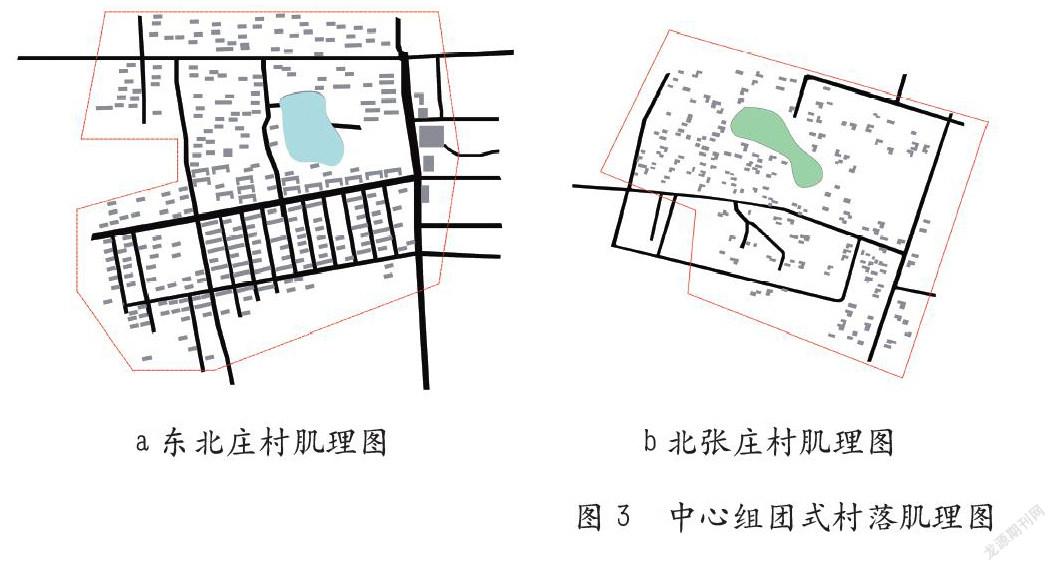

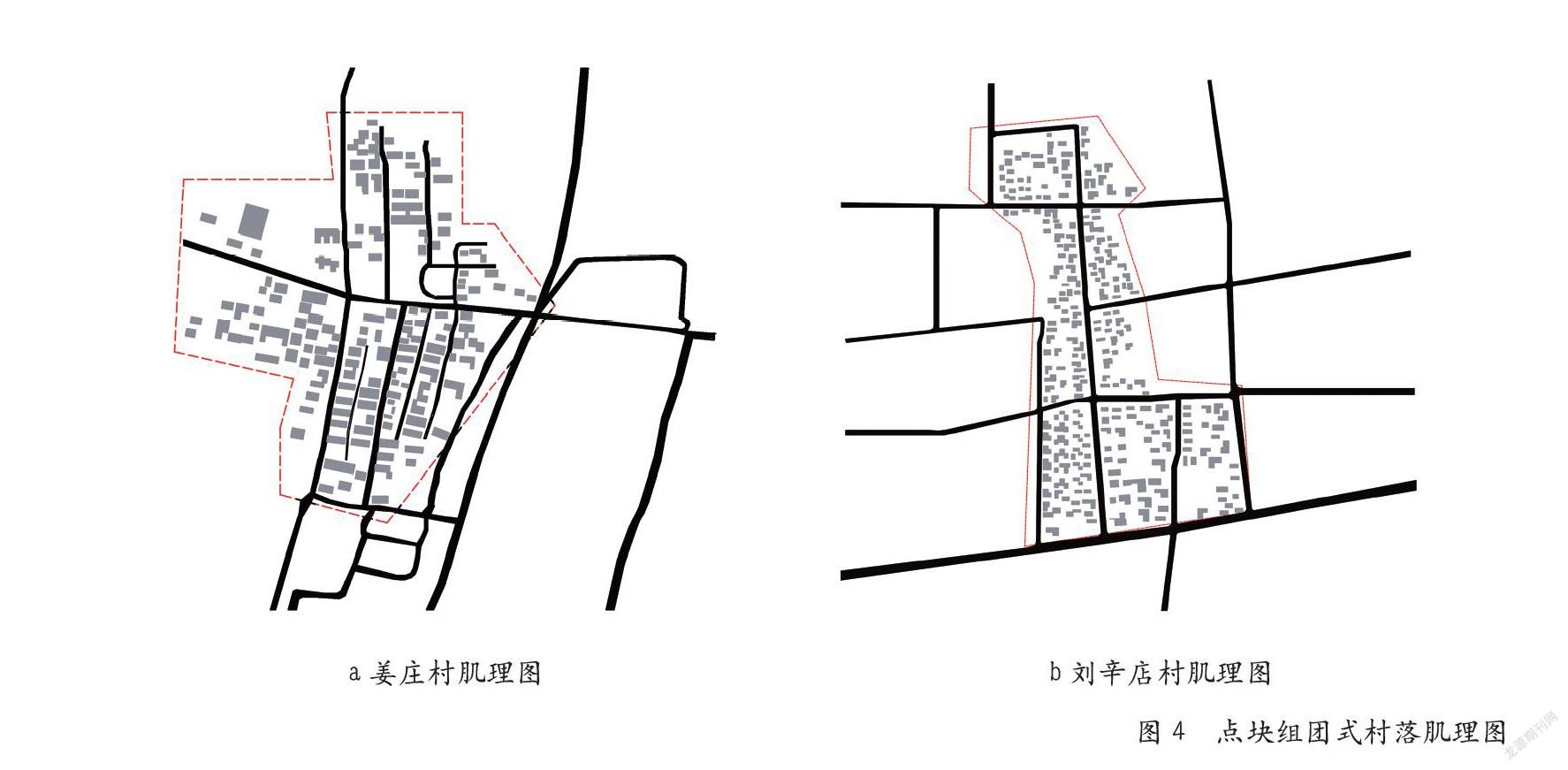

本次調研的6個古村落分布于豫北平原地區,總體呈現相對規則的組團狀。受自然環境和地形地貌的影響,古村落的空間布局呈現出不同的特征[10],根據自然生態、空間布局及格局特征可歸納為自然組團式、中心組團式、網狀組團式三類。

1.自然組團式。這類村落順應地形沿河流而建,聚落中心不明確,河流流經村落外圍或穿村而過,形成自然式的組團。由于受自然環境的影響和制約,村落整體沿河呈線性蔓延發展,村落在發展中難以向周圍擴張。近年來城鎮化進程加快,道路交通建設逐漸完善,鄉村經濟發展較快,建筑更新過快,導致村落肌理遭到破壞,如單拐村、孟軻村(如圖2)。

2.中心組團式。這類村落整體布局方正規整,圍繞村落中心鄉土景觀形成組團,稱為中心組團式。如東北莊村,村落以坑塘為中心,植被生長密集,村落逐漸向植被稀疏或空地處蔓延發展。北張莊村以大面積濕地景觀為中心,整體建筑均被植被包圍,村內道路順自然走向,曲折起伏(如圖3)。此類村落生態環境良好,為了獲取更高的經濟利益常常導致過度開發,這樣不但嚴重破壞了古村落的原生態自然環境,而且對古村落歷史文化的傳承十分不利。當地傳統的歷史文化氛圍將會被打破,造成開發性破壞。

3.網狀組團式。這類村落布局多為規整式,道路縱橫交錯,房屋布局規整,沿道路呈現網狀的組團式,方便統一管理規劃,利于采用最易于組織、最高效便捷的網格式結構來組織村落內部體系,如姜莊村、劉辛店村(如圖4)。其中姜莊村臨黃河而建,旅游經濟發展過快,致使建筑更新過快,村落中建筑樣式兩極分化,打破了傳統格局,建筑風貌破壞嚴重。

(三)村落建筑現狀

調研發現,大部分村落的傳統建筑仍占一定比例,但保護情況不太樂觀。通過歸納得出:村落中無人居住的建筑大多為傳統建筑,但常年無人打理修復,損毀程度較高;村史館、辦公用途的建筑及祠堂、家廟等建筑風貌良好;作為村民常住使用的建筑,經過修繕,建筑形制已接近現代化房屋形制,與傳統風貌不協調(如圖5)。

村落新建的建筑大多為現代建筑樣式,新建房屋的樣式多為坡頂或平頂磚混結構,在建筑體量、建造技藝、材料使用等方面均與傳統建筑有所差別,新舊建筑整體風貌不協調。而傳統樣式的房屋建造價格比現代樣式房屋價格高,且傳統樣式房屋施工工期較長,多種因素導致村民不愿依據傳統樣式修建房屋。通過調查發現,傳統村落中新建房屋數量所占比例較大,這也說明了村民在村內生活有新建或修繕房屋的需求。

四、村落現存問題

(一)村落功能缺失,產業發展緩慢

由于經濟的發展、生活水平的提高及人們精神文化的需求,人們對于鄉村空間的多樣性需求不斷增加。原有的村落空間功能比較單一,缺少鄉村公共空間,空間功能不足。功能的缺失使公共空間的利用率逐漸降低,進而導致村莊的空間活力逐漸下降。農村產業受到空間功能的限制,旅游業發展緩慢。傳統農業帶來的經濟效益不高,為滿足生活需要,年輕人大多進城打工,導致村落空心化。

(二)建筑損毀嚴重,缺少整體規劃

由于長期無人居住、無人管理,古村落內諸多院落受到自然風化,院落內雜草叢生,傳統民居損壞嚴重。此外,傳統工藝修繕房屋成本較高,村民多放棄修繕,從而使村落內傳統建筑的保存情況總體較差。隨著經濟的發展、生活水平的提高,村民均有重新建房的計劃,但村委會對新建房屋的體量、樣式、色彩、材料等方面缺少科學的規劃,導致新建房屋與傳統建筑形成明顯差異,進而對村落整體風貌產生影響。這樣不僅阻礙了傳統村落進一步的發展,甚至可能加速傳統村落的衰亡。

(三)村民意識薄弱,缺乏有效引導

當地村民長期處于村落之中,十分重視村落生產、生活的功能性,但對保護村落歷史文化的意識不足。此外,傳統建造方式費用價格較高,修復建筑需要花費大量經費,從而大部分村民不愿意采用傳統材料、傳統建造方式,更傾向于采用現代材料及建筑方式。由于缺乏統一引導,修復、新建房屋時,村民隨意選擇建筑樣式,導致村落整體風貌遭到破壞。

五、村落保護發展策略

(一)完善空間功能,提升產業發展

古村落歷史文化豐富,生態環境良好,整體應以鄉土民俗文化為依托,完善空間功能,修復鄉土景觀,植入生態農業、文化旅游等,提升產業的發展,從而留住原住民,實現古村落的經濟轉型。首先應當完善村落空間的功能,修建鄉村博物館、鄉村圖書館、村史館、公園、戲臺等,增加公共空間的多樣性。積極組織各種民俗活動,充實文化旅游項目內容,吸引游客前來參觀。這既有利于豐富鄉村文化,又能夠提升空間活力。此外,村落應保留傳統種植業,打造文化生態農業體驗園,豐富游客參觀體驗的項目,提升古村落的產業發展。

(二)立體多維保護,科學規劃發展

古村落蘊藏著豐富的傳統文化景觀,發展過程中,既要保護村落的文化遺產,又要保護與村落有密切關聯的自然生態環境。應該建立整體保護機制,科學規劃村莊建設,運用傳統材質,整體性修復街巷、院落,保證傳統的空間尺度,打造良好的鄉土景觀。在風貌上應該引導新建建筑的形式與傳統建筑相吻合,與村落的整體風貌、建筑形態、格局尺度相一致,與周邊環境相協調。生態保護上科學劃定耕地保護紅線,避免村民私建、亂建占用農田,防止人們隨意伐樹填湖,保護鄉村生態環境。通過科學規劃構建立體多維保護模式,推動古村落的發展。

(三)培養文化認知,提升保護意識

應當加強對當地居民的教育,提高文化認知,提升村民保護古村落的意識。首先應加大宣傳力度,充分利用互聯網、電視、廣播、宣傳欄、宣傳手冊等新聞媒介進行宣傳,向村民普及古村落對于傳統文化的意義,提升村民的文化認知。其次,村委會應針對本村的現實問題,頒布相關村規民約,提高公眾的關注度。另外,應積極組織有關古村落保護的文化活動,鼓勵村民參與,提升村民的文化認同感,使之自覺遵守村規民約,保護好當地歷史文化遺產。

六、結語

鄉土景觀是一種歷史文化的演變結果,優化“人—地”關系是其主要研究內容,保護和發展鄉土景觀是實現古村落轉型的重要手段。針對古村落存在的產業發展動力不足、傳統風貌破壞嚴重、村民保護意識薄弱等問題,筆者提出以下發展策略:1.完善空間功能,修復鄉土景觀,培養生態農業、文化旅游等理念,推動鄉村產業發展;2.立體多維保護村落的文化遺產及自然生態環境,通過修復古村落的格局與肌理,打造具有傳統風貌的文化景觀;3.加大宣傳力度,提高村民的認知,并頒布相關村規民約,保護好古村落等歷史文化遺產。

就當前研究而言,基于鄉土景觀視角研究古村落的保護與發展尚處于探索階段。本文以濮陽市6個古村落為例,分析了村落的保護與發展現狀,從產業、空間、文化等方面探尋了豫北平原地區古村落保護與發展模式,以期為我國其他地區鄉村發展提供參考依據。

參考文獻:

[1]胡最,鄧運員,劉沛林,彭惠軍.傳統聚落文化景觀基因的符號機制[J].地理學報,2020(4):789-803.

[2]胡燕,陳晟,曹瑋,曹昌智,傳統村落的概念和文化內涵[J].城市發展研究,2014(21):10-13.

[3]楊宇齊. 陜西武關傳統古村落的空間構成研究[D].西安:西安工程大學,2020.

[4]吳平.美麗鄉村建設中傳統村落保護與營建——以貴州省黔東南州為例[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2020(6):27-33.

[5]李伯華,尹莎,劉沛林,竇銀娣.湖南省傳統村落空間分布特征及影響因素分析[J].經濟地理,2015(2):189-194.

[6]汪瑞霞.傳統村落的文化生態及其價值重塑——以江南傳統村落為中心[J].江蘇社會科學,2019(4):213 -223.

[7]劉天曌,王良健.新型城鎮化背景下的古村鎮保護與旅游發展路徑選擇——以萱洲古鎮為例[J].地理研究,2019(1):133-145.

[8]邵甬,胡力駿,趙潔.區域視角下歷史文化資源整體保護與利用研究——以皖南地區為例[J].城市規劃學刊,2016(3):98-105.

[9]俞孔堅,王志芳,黃國平.論鄉土景觀及其對現代景觀設計的意義[J] .華中建筑,2005(4):123-12.

[10]吳昕澤,李文博,張大玉.北京市門頭溝區傳統村落保護現狀及發展策略——基于對六個傳統村落的調研[J].遺產與保護研究,2019(1):101-106.

作者簡介:常欣妍,華北水利水電大學建筑學碩士研究生。

實習編輯:朱元澳