社會學課程思政教育改革探索

[摘 要] 社會學課程思政教育改革是落實新時代高校立德樹人、實現人才培養目標的要求;同時,大學時代也是人生重要的轉折時期,在這一階段深入挖掘社會學課程思政元素對于高校思想政治教育具有現實意義。家庭社會學作為社會學的分支學科之一,是社會學專業學生的核心課程之一。以“家庭社會學”課程為例,從三個方面探索課程思政教育改革的途徑:一是創新教學大綱和課程目標;二是創新教學內容;三是創新教學方法與評價體系。這對其他相關課程思政建設改革具有較好的參考價值。

[關鍵詞] 課程思政;家庭社會學;教育改革

[基金項目] 2021年度天津理工大學教學基金項目“社會學專業課程思政的內涵與實施路徑研究”(YB21-39)

[作者簡介] 杜勝臣(1990—),女,黑龍江佳木斯人,社會學博士,天津理工大學社會發展學院講師,主要從事社會治理與社會網絡研究。

[中圖分類號] G641 [文獻標識碼] A [文章編號] 1674-9324(2022)03-0177-04 [收稿日期] 2021-06-07

2016年,習近平總書記在全國高校思想政治工作會議上發表重要講話,提出“要用好課堂教學這個主渠道,思想政治理論課要堅持在改進中加強,提升思想政治教育親和力和針對性,滿足學生成長發展需求和期待”[1],突出了高等教育的地位和堅持正確辦學方向的重要性。在這樣的背景下,對于如何推進這一改革,不少學者已經提出了極有參考價值的觀點。整體而言,現有研究從高校專業改革的指導方針與改革思路上已經提供了有益建議,但相對而言,如何針對特定課程將這些思路具象化為具體的教學實踐,則亟待更多的基于具體教學活動的思考與探索。

一、社會學課程思政教學改革的必要性與可行性

社會學課程思政改革是時代發展對社會學學科提出的重要要求。正如習近平總書記在哲學社會科學工作座談會上所說:“全國本科院校幾乎都設立了哲學社會科學學科,文科生也占了在校學生很大比例。這些學生是我國哲學社會科學后備軍,如果在學生階段沒有學會正確的世界觀、方法論,沒有打下扎實的知識基礎,將來就難以擔當重任。”[2]社會學課程盡可能挖掘課程的思政元素,將立德樹人這一根本任務貫徹到教育教學全過程,對于培養當代大學生至關重要。

社會學課程思政改革也具備現實可行性。社會學誕生于19世紀中葉的歐洲,這一時期正處于歐洲從封建社會向資本主義社會的轉型時期,工業化、市場化、城市化進程加快的同時,社會也暴露出越來越多的資本主義社會的弊病,如經濟危機和貧富分化等。在這樣的社會背景下,資產階級及其知識分子開始關注社會問題,試圖解釋社會問題,并嘗試提出解決辦法[3]。從這個層面來說,社會學從誕生之初就帶有增進社會福利、推動社會和諧的學理追求,這與課程思政建設的目標不謀而合。

二、家庭社會學的發展歷程

家庭社會學是社會學學科中最重要的分支學科之一。社會學誕生之時也促進了對家庭的系統化研究和學科化建設。具體來說,家庭社會學的發展大體分為三個階段:19世紀中期至20世紀初期對家庭理論的研究,20世紀初期至20世紀50年代對家庭現狀的原因的研究,以及20世紀50年代以后對家庭的宏觀分析。

我國的家庭社會學研究自中國社會學學科創立以來就十分活躍。1919年五四運動前后,家庭社會學開始進入中國高等學校的課堂。中華人民共和國成立以來,隨著《中華人民共和國婚姻法》的頒布,探討家庭的理論文章激增。1979年,我國恢復了社會學研究,家庭社會學研究也隨之興起。正如雷潔瓊先生在《家庭社會學二十年》中所說,應該說自家庭社會學的恢復和學科重建起,在黨和各級政府的關心支持和老一代社會學家的具體指導下,它的研究從一開始就恪守這樣的宗旨,即以認識中國城鄉家庭的現狀,認識和揭示家庭與社會所發生的相互作用及其在社會影響下自身演變的規律為目標,體現了中國家庭社會學工作者的社會責任感,以及他們對普通城鄉家庭和居民的關懷和他們的學術良心[4]。

目前,家庭社會學研究成為中國社會學研究中有規模、有影響的部分,也成為社會學專業的核心課程之一。在課程思政建設背景下,對“家庭社會學”課程進行教學創新探索,將立德樹人和思政元素納入授課全過程,恰逢其時。

三、課程思政下的“家庭社會學”教學創新

基于對課程思政和“家庭社會學”課程的理解,本文從以下三個方面進行課程思政建設。

(一)創新教學大綱與課程目標

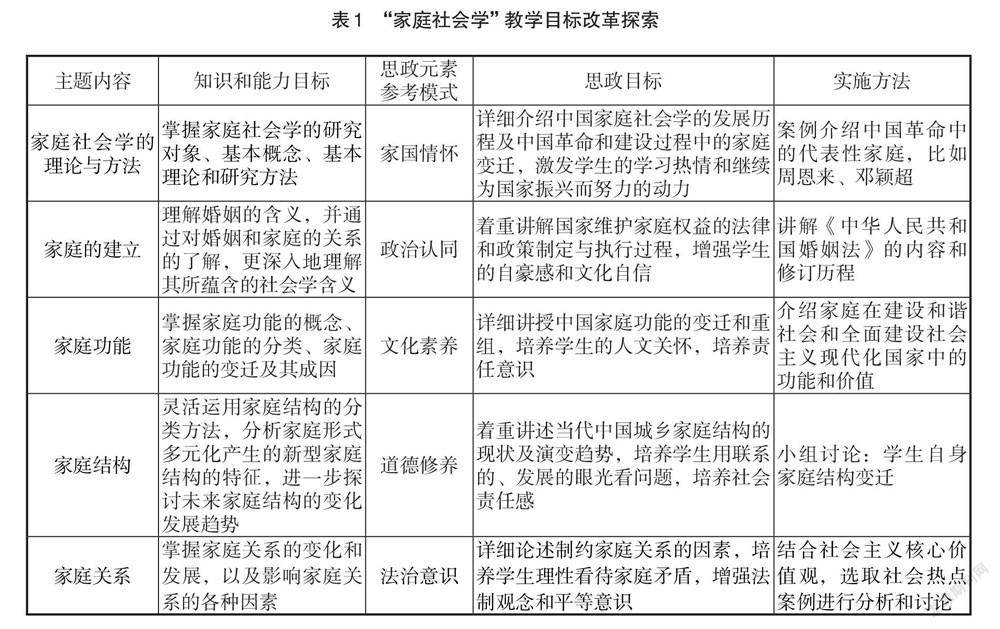

教學大綱是課程內容的集中體現。課程思政建設首先從教學大綱開始,在教學過程中加強隱性思政,即在綜合素養課程中和專業教育課程中發掘思政資源,把思政教育和專業教育變成一個協調同步、相得益彰的過程[5]。“家庭社會學”的授課主題有家庭社會學理論與方法、家庭的成立、家庭功能、家庭結構、家庭關系五個主題,筆者在主題設計中納入思政元素,在各個章節的授課中體現思政元素的價值引領。

除去教學大綱,“家庭社會學”課程也從優化課程目標方面進行課程思政建設。從這個角度來講,參考規范化和標準化的綱領性文件對于課程思政的建設至關重要。中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于深化新時代學校思想政治理論課改革創新的若干意見》就給出了綱領性指示,即“堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人,以政治認同、家國情懷、道德修養、法治意識、文化素養為重點”[6]。在這一思路引導下,“家庭社會學”課程在劃分五大主題的基礎上對課程的知識、能力和思政目標明確區分,并細化實施方法,詳見表1。

(二)創新教學內容

經過改革開放40多年的發展,我國逐步從計劃經濟體制向市場經濟體制轉型,社會治理、鄉村振興等成為社會學研究的主題詞,相應的家庭社會學研究也一直處于發展和變化當中,如探討新時代中國農村家庭婚姻問題和家庭在基層治理中發揮的作用等議題,這些內容在現有的《家庭社會學》教材中沒有體現。除了科研領域,一些受到大眾廣泛關注的社會性議題,如困境兒童保護和居家養老等,在現有的教材中也沒有給予更多的討論。

在課程思政引導下,“家庭社會學”課程從前沿性和時代性的內容中選取適合課程教學的資料,深度挖掘其中的思政元素。例如,在講述“婚戀擇偶觀”這一話題時,改變以往泛泛而談的條目式講授方法,以中國革命和建設歷程中的優秀家庭為案例,引導學生形成正確的婚戀價值觀和擇偶觀。比如,可以在此部分以周恩來、鄧穎超的婚戀歷程為例,播放紀錄片節選,組織學生討論。

(三)創新教學方法和評價體系

“家庭社會學”是一門實踐性很強的課程。以學生為中心的靈活多樣的教學方法一方面可以激發學生的學習興趣,使其保持持續的好奇心和求知欲,另一方面可以更好地建設課堂思政,深入挖掘課堂思政元素。在“家庭社會學”課程實踐中,教師可以采取多元化的教學方法,如案例教學法、分組討論式教學法等。

案例教學法具有深刻的啟發性,且能更好地與思政教育目標相匹配,利于思想政治教育深入人心。與傳統教學相比,案例教學法啟發學生獨立思考、增強分析問題和解決問題的能力,進而能夠站在一個更高和更宏觀的角度去看待社會現象。比如在講到“家庭的消費功能”這一問題時,教師可以引入相關案例呈現雙十一期間人們的消費行為,結合社會主義核心價值觀,引導大學生對沖動消費行為進行更為深入的思考,自己得出結論,從而強化理性消費、不鋪張浪費的觀念。

除了案例教學法以外,“家庭社會學”課程還采用分組討論式教學法進行教學。分組討論式教學法在發揮學生的主體參與性、拓展學生學習的廣度和深度、加深學生對知識的理解和掌握程度等方面都有不可比擬的優勢[7]。

例如,在“家庭社會學”的48課時中,筆者按照授課節奏選取8課時進行分組討論式教學。具體來說:第一階段是分組及對相關知識的自主學習階段。將全班學生分成16組,組長由組內同學商討推選,組長負責組內的選題和分工,小組進行初步的學習和資料收集。第二階段是課堂小組選題展示階段。在此階段,組內同學匯總資料,形成PPT匯報材料,在任課教師的統一安排下進行小組選題的匯報。第三階段是組間討論階段。在這一階段,在各小組匯報之后,學生進行組間的討論和問答,交流自己在準備小組選題和匯報階段的感受和體會,最后任課教師對每小組的匯報和討論進行總結,將課程思政納入討論環節,有的放矢。例如,有一組的選題為“家庭社會學視角下家庭暴力問題的原因及影響”,對家庭暴力的不同形式進行呈現,并列舉社會熱點事件,對家庭暴力產生的原因進行深入分析,在小組匯報之后,其他小組同學紛紛對家庭暴力現象發表自己的看法和見解。通過這一系列的匯報、討論和教師總結點評,學生不僅能夠從學理上去分析家庭暴力現象,而且增強了學生對現實生活中的家庭暴力現象說“不”的勇氣。

“家庭社會學”課程也要求對課程評價體系進行創新。改革包括三個方面:第一部分是提升平時成績中的思政考核比重,關注學生在案例教學、分組討論教學過程中對“家國情懷”和“道德修養”的理解和呈現;第二部分是過程性考核,將“政治認同”和“法治意識”融入開放性試題;第三部分是期末考試,綜合考核學生對思政元素的學習程度。

結語

作為社會學培養體系的重要構成部分,“家庭社會學”課程思政改革對于社會學學科思政改革具有重要意義與價值。基于對課程內容及教學實踐活動的反思,結合課程思政總體要求與整體方針,本文對如何從教學大綱與課程目標、教學內容、教學方法和評價體系三個維度開展課程思政建設提出了可操作性建議。從每一項具體舉措而言,似乎都是“小措施”,但在系統化、整體化課程思政建設的思路下,這些小措施相互關聯并在教學實踐中融合成為一個課程改革行動網絡。本改革體現的是一種將抽象化、概念化的改革理念具象化到日常教學實踐方方面面的操作化思路。這樣的一種探索思路,一方面為其他高校改革“家庭社會學”課程提供了參考對象,另一方面,也對社會學及整個社會科學的同人們思考如何在大思政理念下開展社會學教學改革具有一定的參照意義。

參考文獻

[1]習近平:把思想政治工作貫穿教育教學全過程[EB/OL].(2016-12-08)[2021-11-01]. http://www.xinhuanet.com/politics/2016-12/08/c_1120082577.htm.

[2]習近平.在哲學社會科學工作座談會上的講話[EB/OL].(2016-05-17)[2021-06-05].http://cpc.people.com.cn/n1/2016/0519/c64094-28361550.html.

[3]《社會學概論》編寫組.社會學概論[M].北京:人民出版社,高等教育出版社,2017:5-7.

[4]雷潔瓊.家庭社會學二十年[J].社會學研究,2000(6):1-4.

[5]高德毅,宗愛東.課程思政:有效發揮課堂育人主渠道作用的必然選擇[J].思想理論教育導刊,2017(1):31-36.

[6]中共中央辦公廳,國務院辦公廳.關于深化新時代學校思想政治理論課改革創新的若干意見[A/OL].(2019-08-14)[2021-06-16].http://www.gov.cn/zhengce/2019-08/14/content_5421252.htm.

[7]劉玉雁.關于《比較政治制度》課程分組討論教學法的思考[J].遼寧行政學院學報,2013,15(12):107-108.

Exploration of the Reform of “Curriculum Ideological and Political Education” in Sociological Curriculum: Taking the Course of Family Sociology as an Example

DU Sheng-chen

(School of Social Development, Tianjin University of Technology, Tianjin 300384, China)

Abstract: The teaching reform of “curriculum ideological and political education” in sociology courses is the requirement to implement the goal of “building morality and cultivating talents” in colleges and universities in the new era. At the same time, college life is also an important transition period in life. At this stage, it is of practical significance to deeply explore the ideological and political elements in sociology courses in colleges and universities. As one of the branches of sociology, Family Sociology is one of the core courses for students majoring in sociology. Taking the Family Sociology course as an example, this paper explores the ways of ideological and political education reform from three aspects: first, to innovate the syllabus and curriculum objectives; second, to innovate the teaching content; third, to innovative the teaching methods and the evaluation system. This has a good reference value for the ideological and political construction reform of other related courses.

Key words: “curriculum ideological and political education”; Family Sociology; education reform