中美體育賽事危機公關策略比較研究

劉國華 周婷 蔡建雯

摘 要: 隨著體育事業的蓬勃發展,體育公共關系越來越受到關注與重視,國內外不斷發生的體育危機事件更是體現出體育賽事危機公關的重要性。作為公共關系的分支,體育危機公關具有自身的特殊性。研究對比發生在中美兩國體育歷史上影響力較大的典型危機事件,從危機傳播四階段比較分析中美體育賽事危機公關策略,以期為我國體育危機公關實踐提供參考。

關鍵詞: 體育賽事;中美比較;危機傳播;危機公關

中圖分類號: C 93-053 ? 文獻標志碼: A

Abstract: With the vigorous development of sports, sports public relations are more and more concerned and valued. The constant occurrence of sports crises at home and abroad shows the importance of crisis public relations for sports events. As a branch of public relations, sports crisis public relations has its own particularity. This article compares the typical crisis events that occurred in the sports history of China and the United States, and analyzes the crisis public relations strategies of sports events in China and the United States from the four stages of crisis propagation, with a view to providing a reference for China′s sports crisis public relations practice.

Key words: sports events; comparison; crisis communication; crisis public relations

隨著全球化和中國國際化進程的不斷深入,我國越來越多地參與并主動承辦各類大型體育盛會。受到新冠疫情的公共危機影響,2020年及最近幾年的體育賽事會受到比較大的影響。比如,國際體育組織對全球體育掌控力下滑,奧運會或將遭遇全球危機,諸多大型國際體育賽事風光不再,體育意識形態化回潮,全球體育產業增長乏力等(鮑明曉,2020)。疫情下的體育敘事,不僅要闡發疫情期間體育事件及其社會意義,更應揭示不同體育要素在社會發展中的功能與作用,將對體育現實問題的思考轉化為未來體育轉型的應對策略(孫科等,2020)。但總體趨勢仍然是,各類體育賽事會增多,廣大民眾的關注度和參與度也在持續高漲。

就體育賽事本身而言,這些年危機事件也頻頻發生,往往會導致多重損失。例如,2012年倫敦奧運會期間發生的“葉詩文奪金遭質疑”一事就成為近些年來熱議的中國體育危機公關典型的“反面教材”。因對該事件處理不當導致的負面影響,不僅使得中國選手深陷興奮劑的國際輿論漩渦中,而且我國體育組織缺乏危機意識的表現更是使得影響上升到了國家層面。一場體育賽事與政治、經濟、文化等有密切關系,牽涉到許多利益群體,再加上體育運動本身具有激烈性與對抗性,使得體育賽事出現危機的可能性要遠遠高于其他行業。在一定程度上,舉辦一次盛大的體育賽事就相當于一個大型的公關活動。

相對而言,美國體育產業發展比較完善,擁有在世界范圍內具有很大影響力的四大職業體育聯盟。美國體育產業在發展過程中遭遇過各類大大小小的危機,積累了大量相關的應對經驗,并逐漸探索建立了一套完整的危機應對策略體系。同美國體育組織處理危機相比,無論是在理論層面還是實踐層面,我國體育組織都還在起步階段。如何應對和解決體育賽事中出現的危機,確保我國體育產業健康有序發展,是我國各級體育組織和管理部門都必須重視的問題。

盡管國內外學界已有不少體育危機公關方面的研究,但鮮有將兩者作綜合比較的研究。本研究依據斯蒂文·芬克的危機傳播四階段,對比發生在中美兩國體育歷史上影響力較大的典型危機事件及其公關應對策略。通過對比分析,并結合當今新媒體時代背景,為中國體育產業的危機公關提出改進建議。

1 體育危機公關與危機處理階段論

英國公關危機處理專家邁克爾·里杰斯特(1995)曾指出:“若一個組織不能就其發生的危機與公眾進行合適的溝通,不能告訴社會它對災難局面正在采取什么補救措施,不能很好地表現它對所發生事故的態度,這無疑將會給組織的信謄帶來致命的損害,甚至有可能導致組織的消亡。”這句話十分清晰地表明了組織要關心危機公關的必要性。作為大型活動,體育賽事往往參與人數眾多,再加上本身的強對抗性和結果未知性等特點,體育賽事中出現危機風險的概率也比一般的公共活動要高(Toni & Tahlia,2008)。

隨著近些年對體育公共關系研究的逐步加深,體育危機公關的概念也逐漸明晰。體育危機公關主要是指由于體育相關組織或個人給公眾帶來損失、給組織或個人形象造成危害,為預防、扭轉或改變組織或個人的不良狀態所采取的公關措施(王苑苑等,2014)。

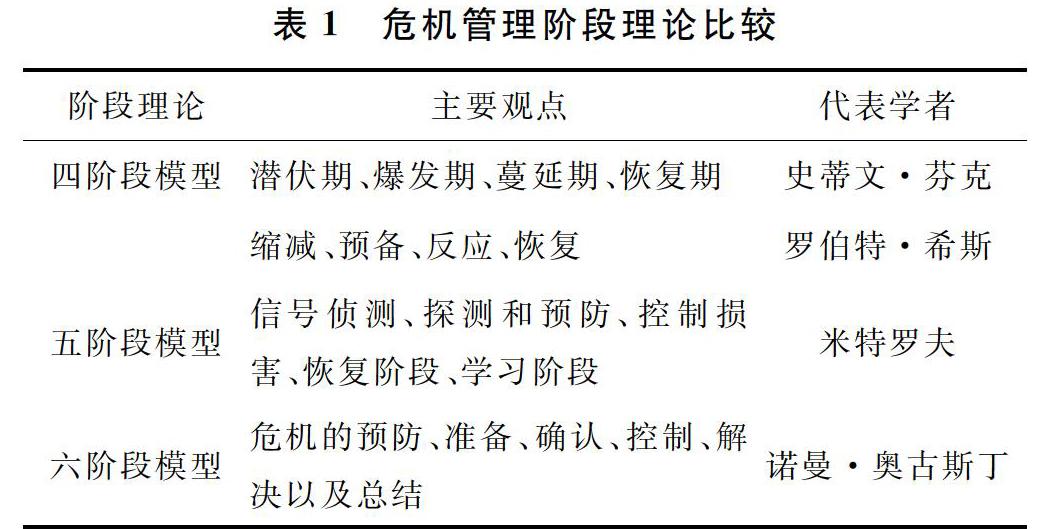

體育危機管理作為公共危機管理的一個類型,其處理方式仍然離不開傳統危機管理理論的框架。在眾多危機管理分析方法中,有4種最為學界認同的模型(表1)。

關于危機傳播階段,學界運用最為廣泛的是危機管理專家史蒂文·芬克(Steven Fink)提出的“危機傳播四階段模型”。其中,危機潛伏期是危機最容易處理的時期,但也是最難被察覺和受到重視的時期;危機爆發期意味著相關信息大量出現,該階段時間最短但對遭受危機的組織和個人而言卻感覺很長,對公眾心理造成的沖擊也是最嚴重的;危機蔓延期往往時間比較長,但如果控制得當,持續時間會極大縮短;危機解決階段是公眾對危機事件的關注已經消散,但仍有可能會去而復來,造成危機的再次發酵。本研究接下來將基于史蒂文·芬克危機階段分析理論,從四個不同階段來分析對比中美體育危機公關管理與應對策略。

2 中美體育危機公關管理及應對策略比較

2.1 危機潛伏期

危機潛伏期是危機誕生成長的階段,該階段一般需要組織和個人對潛藏危機進行監測和預警。

美國職業籃球聯賽(以下簡稱為NBA)作為全球最為成功的職業體育聯賽,之所以能獲得巨大的商業和社會成功,離不開對公關運作的重視,NBA的公關運作可以說是全球職業體育聯賽的典范(秦昊,2015)。

為了應對聯賽過程中各種可能發生的危機,NBA一般會招募專業公關人才組成專業的危機公關團隊,這個團隊會針對可能遇到的危機事先制定多套公關預案。另外,在日常運作中,這些團隊就非常看重聯盟的風險監測,并隨時向聯盟以制度化、標準化的形式提供風險報告。一旦危機有征兆,公關團隊就馬上投入工作。在危機檢測系統、評估系統和預報系統的全面監測和科學評估的基礎上,公關團隊從戰略和戰術兩個層面開展工作。戰略層面上,一般都擬定包括危機管理的總體目標、基本原則和策略框架等等,而戰術層面上則包括危機管理的具體流程、權責分工、實施方法和應對技巧等。除對內部發布危機預報外,該預報也會選擇性地向外部利益相關者(例如贊助商、球迷等)發布(李文娟,2011)。

相較于NBA的防范意識,中國足協(CFA)、中國籃協(CBA)甚至是國家體育總局等的意識還較為薄弱,尤其對潛藏危機的監測和預警力度不足,因缺少對危機的警覺而導致危機爆發并帶來惡劣影響的案例不勝枚舉。發生于2014年的孫楊興奮劑事件便是一個教訓:2014年11月24日,國家體育總局反興奮劑中心官網公布了2014年5月17日奧運冠軍孫楊在尿檢中被查出使用違禁物質,遭到禁賽3個月的處罰。從5月17日查到到11月24日公布,中間整整隔了半年之久,而這半年就是危機潛伏期。在這一階段,國家體育總局以及孫楊團隊沒有對當下隱瞞行為會引發的危機產生警覺意識,更沒有結合全媒體時代的社會環境對此舉可能引發的危機做出必要的預測和判斷,使得這一危機在沒有任何干擾的情況下一觸即發,最終帶來了一系列預想之外的負面影響。

2.2 危機爆發期

在當今媒體環境下,體育危機事件一旦曝出就會通過新媒體渠道迅速傳播擴散,在極短的時間內眾所周知,引發難以控制的社會輿論,以及對體育組織和相關人員的多方面消極影響。在這一階段,及時且恰當的危機應對策略是重中之重。關于體育危機發生后究竟如何應對,也有不少學者總結歸納過一些原則和策略,但不管是從哪個角度分析,應對速度總會被首先提出。在孫楊事件中,雖然在處罰結果公布后孫楊及其團隊立即道歉,之后官方組織也進行了一些危機公關的工作,可是社會輿論還是持續不滿,無論是對孫楊本人還是對相關體育組織都造成了很大的負面影響,就連新華社都發文稱“孫楊事件是一次非常失敗的危機公關”。

危機爆發后,中美在體育危機應對策略方面的差別,可從發生在美國的“奧本山宮事件”與發生在中國的“川遼事件”的兩起危機事件的對比分析中更直觀地感受到。

發生于2004年11月19日的美國奧本山宮群毆事件是NBA歷史上規模最大、處罰最重、影響最惡劣的危機事件。本次事件起因是一名活塞隊球迷向場內休息的步行者隊球員羅恩·阿泰斯特(Metta Ford-Artest)潑灑啤酒,導致該球員情緒失控,球迷被沖上觀眾席的阿泰斯特暴打,其他球員見狀也加入斗毆行列,場館內發生多次混戰。

與該事件類似,四川隊與遼寧隊的球員在2016年3月16日結束第三場總決賽返回入住的酒店時,發生了一起CBA史上最嚴重的斗毆事件。因酒店門口聚集了不少兩隊的球迷,現場球迷之間不時發生言語沖突,最終大打出手。隨后,遼寧隊球員郭艾倫、賀天舉和劉志軒也參與到了沖突之中,場面一度混亂。

同樣是突發斗毆事件,同樣都引發了嚴重的公關危機,中美兩大體育組織的危機公關應對方式卻大相徑庭。在“奧本山宮事件”發生不到8小時后,NBA總裁斯特恩(David Joel Stern)就發布了一份官方聲明并親自向球迷道歉。他在聲明中措辭嚴厲地說:“昨晚的事件是讓人震驚、惡心和無借口可找的,對每個與NBA有關的人來說這都是恥辱!我們的調查正在進行,預計明晚就能完成。”由此給事件定了性,給了球迷交代,確定了處理時間,算得上是危機公關成功的第一步。緊接著,NBA迅速在召開新聞發布會時開出史上最重磅罰單。為了快速安撫社會公眾的情緒,官方在開出罰單之前為了充分考慮民意還通過官網進行了調查。而“川遼事件”發生后,遼寧隊報警讓警方介入調查,中國籃協負責人趕到酒店召集兩隊及警方長時間開會,但并未向外透露任何結果。在這24小時之內,CBA一直保持沉默,官員千方百計躲避采訪。又過了24小時后,CBA才做出了給四川賽區通報批評、核減聯賽經費15萬元的處罰決定,但對涉事球員沒有及時給予處罰,更沒有禁賽,引發了輿論的強烈不滿,更有多家媒體直斥籃協決定毫無魄力。

從“奧本山宮”案列可以看出,NBA堅持了“速度第一”的原則,把握了危機處理主動權的關鍵。其實,無論是“奧本山宮”事件還是NBA歷史上的其他危機事件,他們的危機公關團隊會在危機事件發生后的第一時間發出必要聲明,防止事件惡性發酵。其次,NBA主動承擔此次危機事件的相關責任,并發出極富情感的聲明,在公眾面前樹立勇于擔當的形象。另外,NBA官方迅速建立了調查團隊,及時向媒體公布相關進展信息,快速消除了疑惑和不信任。反觀CBA面對危機的表現,首先是在危機發生后相當長的一段時間內沒有任何部門發聲,錯過了危機應對的黃金時間。其次是態度上傲慢,對不良輿論選擇置之不理導致謠言叢生,使得組織與涉事人員的聲譽和形象嚴重受損。與此同時,CBA對于危機的事實真相選擇了隱瞞,等被媒體曝光后才被迫來解釋,但并不公布細節。

2.3 危機蔓延期

危機蔓延期是四個階段中時間較長的一個階段。這一階段危機公關主體應當綜合運用多種策略來減少危機的后續傷害,獲取社會公眾的理解和信任,下文將就蔓延期常見的兩種策略分別圍繞中美兩個案例進行討論。

一般來說,專家學者等公共意見領袖能夠對事件進行專業和權威的解讀,直接影響著社會公眾對危機事態的認知。所以,在危機蔓延期解決手段中,一種策略是可以尋求兩類社會角色的支持:一是行業內的權威人士,如專家學者、政府官員和行業協會負責人等;二是公眾意見領袖,即對群體其他成員的認知、態度和行為有重要影響的少數人(李文娟,2011)。

2007年,美國NBA裁判唐納西承認自己從2003年開始每年大約參與30場賭球,他甚至說,裁判、教練和球員間的關系“左右著比賽的結果”。“唐納西賭球事件”給NBA帶來了巨大的信任危機。為重建信任,NBA總裁斯特恩當時聘請以了美國著名法律專家佩多維茲為首的第三方組成獨立的審查團,該團隊負責對反賭條款、信息披露制度、裁判的監控方法和執行手段、裁判的培訓問題、裁判的任用及管理分析以及裁判場內和場外行為的約束條款進行重新評估。這一做法很快讓NBA重新取得了球迷和社會大眾的信任,從而引導了當時對該事件的輿論導向。

在危機蔓延期除尋求第三方支持外,還有一種叫作轉換視線策略。該策略簡單來說就是把公眾關注點轉移到利于組織的事件或問題上去,使事態朝著有利的方向發展。一般來說,轉移視線一是靠設置積極信息的議題,傳播正面形象;二是策劃新聞事件,當事主體借外部輿論和議題事件,實現注意力的轉移。

著名網球名將“李娜退役事件”至今令很多人記憶猶新,當2014年9月李娜在“武網”首日突然宣布退役,表示不再參加后面的比賽時,很多球迷先是震驚,然后是失落,最后演變為憤怒。該事件給當時的“武網”和李娜本人造成了巨大的輿論聲浪。不過,在這一危機事件不斷發酵擴大的過程中,賽事主辦方和李娜團隊利用良好的轉移策略化解了危機。具體的做法就是,賽事主辦方和李娜團隊通過策劃新聞事件來建構對自身有利的媒體議題。在宣布退役以后的12天內,賽事主辦方和李娜主動策劃退役儀式、新聞發布會等5次新聞事件,不斷通過媒體和公眾主動溝通,掌握媒體議題建構的主動權(周榕、刁世鳳,2015)。通過策劃退役儀式及新聞發布會,李娜反復強調了傷病是退役的重要原因,希望得到公眾的諒解,最終這種主動和不斷尋求與公眾溝通的態度贏得了公眾的理解,緩解了球迷情緒。在新聞發布會和退役儀式中,李娜幾次忍不住落淚的感人瞬間,使人不由產生對于李娜的同情和理解,從而最終形成了體育明星人設思維自我呈現、媒體和粉絲三者之間的張力平衡(於振鵬等,2020)。

2.4 危機解決恢復期

危機解決恢復階段作為危機發展的尾聲,表明危機事件在逐漸淡出公眾注意力,但并不意味著體育組織就可以結束危機監控與管理,而是還需要盡力重建相關體育組織、團隊以及個人的良好形象,并要總結經驗避免類似的事件重來。

在眾多體育危機事件中,不論危機大小,是內因還是外因,都會不同程度地對相關體育組織與個人的形象造成損害。因此,在危機消退期,對組織或個人形象的修復與重建就顯得至關重要。體育組織形象的修復一方面需要相關管理部門積極推進危機的后續處理,并及時與受眾和媒體溝通危機處理的新情況和新進展,另一方面需要善用媒體力量(田衛東,2015;姚遠,2018)。

在美國“奧本山宮事件”的危機勢頭逐漸減弱時,NBA并沒有就此終止危機公關,而是繼續策劃了多個相關活動和新聞轉移公眾注意力。在形象重塑方面,NBA還著手進行多項球場改革,包括推出嚴懲球場斗毆,禁止銷售啤酒和硬瓶飲料等管理條例,并加強比賽現場的安保措施,保護現場觀眾與球員的安全,避免此類危機再次發生。

而我國的體育組織在這個階段,還是相當缺乏后續的糾正行為和危機管理意識,即便危機過后也會成為媒體和受眾的談資,相關管理者對此并不采取任何的后續危機公關措施,讓危機帶來的組織負面形象在公眾的印象里久久留存。例如,葉詩文在2012年倫敦奧會上被疑服用興奮劑,雖后來被證實清白解除危機后,相關管理部門并沒有做好善后的形象修復工作,致使西方媒體對我國運動員“缺少奧運精神”的印象難以改變。

3 結論與建議

從中美體育危機公關案例的對比分析可以看出,我國在體育危機事件處理上明顯存在較多的問題,主要包括如下四個方面:一是危機意識的缺乏。國內大多數體育組織或個人公共關系危機意識比較薄弱,往往沒有任何危機預案,等危機出現后措手不及。二是危機出現后反應遲鈍。當危機露出苗頭時,相關人員對危機麻木不仁,往往當危機持續發酵到不得不注意時才采取措施。三是往往喜歡逃避責任,隱瞞事實,溝通不足。當危機發生后,危機主體不能坦白、真誠地向公眾和媒體澄清真相,也不主動承擔責任或表達歉意,很快失去了公眾信任。四是善后工作不足,缺少對危機后續的持續監控、評估與管理,忽視危機再次襲來的可能性。由于忽視體育組織及個人的形象修復,導致經歷危機的組織或個人在公眾心中的形象一直處于負面狀態。

全媒體的傳播環境正在變革體育危機傳播模式。結合當前的媒體傳播環境,我們對我國體育賽事危機公關提出如下幾點建議:

我們的體育組織應該牢固樹立危機意識。在危機潛伏期,各種體育組織應該通過網路輿情大數據,做好輿情監測和預警工作,并定時召開媒體通氣會。在危機尚未發生時,相關體育組織應該建立危機公關團隊,聘請專業人才對本組織以及個人做潛在危機評估,對可能發生的各類危機最好有多套預案。

在危機爆發期要遵循速度第一原則,把握危機公關的黃金時間。一旦危機事件發生,涉事組織和個人要做到先聲奪人,及時向權威媒體提供對自己有利的證據,同時利用新媒體的及時性以快速和清晰的事實信息隨時與公眾溝通,獲得他們的信任。

在危機蔓延期,危機主體應該全方位采集公眾信息,邀請傳統權威媒介發布官方信息,并通過跟蹤發布信息后的效果反饋,不斷調整危機事件的后續應對態度(Natalie &,Andrew,2013)。相對而言,這個階段要非常重視運用紙媒的深度分析和報道能力,將公眾引入理性思考的層面,從而淡化他們的表層沖動情緒。

在危機解決恢復期要做好善后工作。雖涉事主體此時已經不是關注焦點,但仍然應該保持警惕,防止危機第二次發酵。在該階段,善后工作小組可以“復盤”整個事件,撰寫一份全面、客觀的評估報告,為今后可能發生的危機提供參考。

最后,體育組織應長期注重整體形象的管理。大型體育賽事,尤其是國際性體育賽事不僅涉及個人形象和體育組織形象,也會對國家整體形象造成影響。作為國家文化軟實力的一部分,對體育危機公關的處理成為維護國家形象的重要組成部分。

參考文獻:

[1] 鮑明曉.“新冠疫情”引發的國際政治變動對全球體育的影響與中國體育的應對之策[J].成都體育學院學報,2020,46(3):1-5.

[2] 李文娟. 大衛·斯特恩時代NBA危機公共關系研究[D].北京:北京體育大學,2011.

[3] 邁克爾·里杰斯特.危機公關[M].1版.上海:復旦大學出版社,1995.

[4] BROWN N A, BILLINGS A C. Sports fans as crisis communicators on social media websites[J]. Public Relations Review,2013,39(1).

[5] 秦昊. 傳播學視域下NBA公共關系運作對中超聯賽的啟示[D].上海:上海師范大學,2015.

[6] 孫科,郇昌店,任慧濤,等.危機與應對:新型冠狀病毒肺炎疫情下的中國體育敘事[J].上海體育學院學報,2020,44(5):1-15,46.

[7] 田衛東.對班尼特形象修復策略的商榷[J].新聞知識,2015(12):21-22.

[8] BRUCE T, TINI T. Unique crisis response strategies in sports public relations: rugby league and the case for diversion[J]. Public Relations Review,2008,34(2).

[9] 王苑苑,黨芳莉,孫旭,等.國際體育賽事中的危機公關與國家形象構建——以倫敦奧運葉詩文和中國羽球女雙事件為例[J].武漢體育學院學報,2014,48(2):11-16.

[10] 姚遠.基于形象修復視角的企業危機傳播分析[J].科技傳播,2018,10(6):59-60.

[11] 於振鵬,李江,何滿龍.符號消費與社會共謀:體育明星人設的生成、維持與崩塌[J].體育與科學,2020(3):43-49.

[12] 周榕,刁世鳳.全媒體時代體育賽事危機公關中的媒體策略——以李娜“武網”退役事件為例[J].中國廣播電視學刊,2015(4):70-72.