信息貧困視角下數字技能對農村居民收入增長的影響研究

朱建華 李榮強

摘 ? 要:新發展格局下鄉村振興戰略與數字經濟發展的多重機遇疊加,為農村居民收入增長提供了歷史性機遇,而數字技能提升是把握該機遇的重要前提。文章基于信息貧困視角,以數字技能為著力點,探析在農村數字經濟發展以及鄉村振興進程中如何促進農村居民收入增長。從信息貧困背景下數字技能與農村居民收入的現狀出發,厘清其內在邏輯,通過縣級橫截面數據實證分析數字技能提升對農村居民收入增長的影響,并探討信息貧困背景下農村居民數字技能提升的政策措施。

關鍵詞:信息貧困;數字技能;農村居民收入;實證分析;政策建議

中圖分類號:F323.3 ? 文獻標識碼:A ? DOI:10.11968/tsyqb.1003-6938.2022010

Research on the Impact of Digital Skills on the Income Growth of Rural Residents from the Perspective of Information Poverty

——Empirical Analysis based on County-level Cross-sectional Data

Abstract Under the new development pattern, the rural revitalization strategy and multiple opportunities for the development of the digital economy are superimposed, provides a historic opportunity for rural residents' income growth, and upgrading of digital skills is an important prerequisite for grasping this opportunity; based on the perspective of information poverty, this article focuses on digital skills and explores how to promote the development of rural digital economy, rural revitalization and residents' income growth. Starting from the status quo of digital skills and rural residents' income in the context of information poverty, the author tries to clarify its inherent logic, empirically analyze the impact of digital skills improvement on rural residents' income growth through county-level cross-sectional data. Policies and measures are also discussed to improve the digital skills of rural residents under the background of information poverty.

Key words information poverty; digital skills; income of rural residents; empirical analysis; policy suggestions

1 ? 引言

“雙循環”背景下,我國社會經濟已進入嶄新發展階段;信息時代的來臨,使知識、技術等生產要素發展潛能不斷被挖掘,推動了社會環境與經濟資源數字化進程,拓展了城鄉居民收入增長的渠道與空間[1]。信息是數字時代重要的資源和財富,但當前城鄉經濟發展的“馬太效應”也帶來了信息基礎設施建設的“馬太效應”,經濟發展差距逐漸滋生出城鄉居民間信息素養差距,在農村地區普遍存在信息貧困現象,且日益突出,致使絕大多數農村居民在信息化進程中被邊緣化[2]。農村居民收入提升在很大程度上取決于能否獲得豐富、及時和準確的信息,然而,當前農村居民獲取外界信息的途徑仍然較單一,利用新信息的意識較淡薄,且對新信息敏感度不高,信息真假判斷能力不足,嚴重制約了對信息資源的接受、處理和再生產,以及收入的持續增長。因此,在信息貧困背景下,農村居民缺乏獲取經濟資源的技能與機會,阻礙著收入增長和城鄉收入差距的進一步縮小。

信息技術的普及和發展對農村居民數字技能提出了較高要求,當前社會生產、投資消費、教育醫療等諸多領域均依賴于大量數字化設備的使用,掌握必要的數字技能顯得尤為重要。數字技能作為農村居民在數字環境下的新型生計資源,對提升信息素養、緩解信息貧困、促進收入增長具有重要意義。數字技能的提升可以使農村居民更好地評價和利用所需信息,提高信息處理效率,進而解決現實問題并促進收入增長。近年來,我國十分重視農村居民數字能力提升,并將其納入國家信息化建設發展戰略;2018年9月,國務院19個部委聯合頒布的《關于發展數字經濟穩定并擴大就業的指導意見》中提出,到2025年我國國民的數字技能水平不低于發達國家國民數字技能的平均水平;2019年頒發的《數字鄉村發展戰略綱要》以及《數字農業農村發展規劃》,提出要加強數字鄉村建設的人才支持,加快農村居民數字技能提升,提高數字安全防護意識;2020年1月,農業農村部發布《數字農業農村發展規劃(2019-2025)》明確提出未來要將數字技術與“三農”工作緊密結合,突出了農村數字經濟的戰略地位;2020年12月,中央經濟工作會議再次提出大力發展數字經濟,加大農村地區基礎設施投資力度,以數字化轉型整體驅動農村居民生產生活方式變革。鑒于此,探究信息貧困視角下數字技能提升,對農村居民收入增長乃至加速農村數字化轉型具有重要現實意義。

2 ? 研究基礎與文獻綜述

2.1 ? ?農村居民信息貧困的現實背景

信息貧困指行為主體因缺乏足夠的機會和自由將社會中豐富的信息資源為自身所用,致使信息實踐受阻,信息資本缺失,信息需求無法得到滿足[3]。信息貧困強調了信息資源占有量和信息應用能力的相對不足,從而對經濟增長產生嚴重的遲滯效應[4]。具體來講,信息產品和服務供給的相對不足、信息基礎設施薄弱和信息人才不足均會容易導致信息貧困的發生。近年來,盡管農村地區相繼開展“第一公里”及“最后一公里”等活動,進行了信息知識普及教育,推進了農村信息化建設,但并不能滿足農村居民切實的信息需求。此外,數字鴻溝也是信息貧困的表現之一,數字鴻溝通常是指數字使用優勢群體與弱勢群體之間的數字技能差異,作為數字使用弱勢群體,數字鴻溝的存在嚴重影響農村居民分享信息紅利,不利于其獲得更多經濟機會,影響家庭財富積累。對于農村信息貧困的理解,相麗玲和牛麗慧[5]認為信息貧困包括信息能力貧困與信息權利貧困,農村居民信息貧困促進了城鄉收入差距擴大以及社會兩極分化;張小倩等[6]率先從信息行為角度探討信息貧困,將其定義為群體信息行為不當,特別是群體缺乏自我保護行為從而導致的一種貧困情境;趙奇釗和彭耿[7]進一步考慮了信息供給不足的影響,認為農村信息基礎設施建設以及信息通訊發展的落后是農村居民信息貧困的主要原因;劉博[8]認為農村居民受信息貧困的影響,信息消費水平較低,且具有波動性特征;胡軍和王繼新[9]認為信息貧困是傳統信息意識與現代信息科技接受能力之間張力作用的結果,當前應培育農民信息素養,增強信息資源利用效率。

2.2 ? ?農村居民數字技能提升的客觀需要

在當前新發展格局下,提高農村居民數字技能尤為迫切。通俗來講,數字技能是指利用互聯網、云計算等信息技術獲取和生產重要信息,且通過信息的有效評估和處理,以解決現實中復雜問題的能力。數字技術的普及為信息資源的傳播和處理提供強大技術支持,抓住數字優勢以及開展數字化改造的經濟組織均獲得了較為豐厚的數字化收益;提升數字技能有利于農村居民獲取更多信息資源、改善生活水平,進而推動鄉村經濟的快速發展。由于缺乏專業的數字技能培訓與普及,農村居民還未能全面享有數字服務以及海量數字在線資源。為此,提升數字技能是促進農村居民收入增長和鄉村經濟社會發展的客觀需要與必然選擇。在過往的研究中,時燕妮等[10]認為數字技能與信息能力、數字能力等概念較為相似,指在學習、娛樂、工作及生活中主動且有創造性的使用數字技術的能力;馬克·布朗和肖俊洪[11]認為數字能力可以使農村居民熟練掌握信息通信技術,提高學習、工作以及參與社交活動的效率;陳煜波和馬曄風[12]將數字技能分為普通技能、專業技能與補充技能,而現階段擁有數字化專業技能與補充技能的相關人才較為缺乏;易法敏[13]認為數字能力相當于“資源驅動器”,能夠幫助農村居民獲得其他資源與能力,數字能力的擴展會對其他能力產生“乘數效應”,從而增強農村居民在不同領域的創造力;王佑鎂等[14]在其研究中將數字素養看作數字技能的源泉,認為數字技能是在數字素養的基礎之上,創造性地表達新觀念的能力,能夠幫助農村居民提升對知識文化的認知能力。

2.3 ? ?農村居民收入增長的寶貴機遇

數字技術賦能有效驅動鄉村振興,為農村居民收入增長提供嶄新機遇。數字技術的使用能夠為農村居民收入增長帶來巨大的信息紅利,信息資源是保障及改善農村居民生活水平的重要資產,信息與其他資本結合可以創造更多的財富價值。農村居民數字技能提升,有利于加強信息資源的整合利用,及時有效甄別市場信息,從而挖掘收入增長潛力,創造更多的經濟價值[15]。劉云九[16]認為由于客觀條件的限制,農村居民整體信息素養水平較低,嚴重阻礙了獲取豐富的外部資源;閆貝貝等[17]研究發現,農村地區是信息資源相對貧困區域,而具有較高信息素養的農村居民有利于進一步擴寬農產品銷售渠道,進而增加收益;高霏霏[18]提出當前在鄉村振興戰略背景下,農村居民急需培養必要的數字能力,應在理論上推動農村數字知識的普及,在實踐上引導運用數字技能進行相關生產活動;文小洪等[19]認為農村地區移動互聯網普及率的提升,有助于推動農村居民的非農就業,且有效促進其工資性收入的增加;劉曉倩和韓青[20]通過研究指出農村地區數字化進程的加快會推動農業生產效率的提升,進而促進農村居民收入的增長;蘇嵐嵐和彭艷玲[21]認為數字技能的提升有利于農村居民改變傳統觀念,進而促進傳統生產方式的變革,并對收入增加造成有利影響。

3 ? 理論分析與研究假說

3.1 ? ?數字技能提升對農村居民收入增長的直接影響

3.1.1 ? 有效緩解信息貧困

數字技術的快速發展拓寬了農村獲取外界資源渠道,促進區域間優質信息資源共享。數字技能的提升有助于加快培育農村居民信息素養,降低信息獲取成本,從而實現跨越時空約束的信息匹配,有效緩解信息貧困,促進收入增長。鐘惟東[22]認為農村居民數字技能培育有助于解決因信息貧困衍生出的技術性經濟貧困和知識性經濟貧困,進而對農村居民收入增長產生較大影響;黃友蘭和何艷群[23]認為農村地區知識型人力資源的缺乏以及精英階層缺失加劇了農村地區的信息貧困現象,當前通過提升農村居民數字技能進而加強農村地區信息化建設,從而縮小城鄉收入差距。當農村居民數字技能水平提升時,其對信息資源的搜集、整理和加工就愈發嫻熟,在大量市場信息的引導下,有助于對農產品生產模式以及農作物種植結構進行優化,做出最優的生產決策,進而促進收入增長;孫紅蕾[3]認為信息脫貧對居民收入增長意義重大,信息脫貧將為當前信息化建設提供人力支持,促進社會資本增量的形成,提升居民收入增長效率。此外當農業生產經營的規模擴大與專業化水平提高時,有一定財富積累的農村居民的采購、生產、銷售等經濟活動就愈加頻繁,從而增加了農民對實時信息資源的需求,此時便加深了數字技能對其生產經營效果的影響程度。

3.1.2 ? 增加數字化就業機遇

農村居民數字技能的提升,首先有利于改變其傳統思想觀念和生產生活方式。由數字科技浪潮所形成的產業轉型升級,推動了各行各業的進一步細化,催生了大量數字化新職業,因此信息時代下數字技能在一定程度上是求職謀生的“敲門磚”;其次有利于增加數字化崗位的就業機遇,數字技能水平越高,對網絡銷售、線上繳費等數字平臺操作能力就越好,便于更多農村居民從事線上平臺工作,擴大就業范圍,增加工資性收入;再次有利于擴展數字技術的輻射范圍,推動數字產業鏈向村鎮延伸,打通原本相對封閉的農村市場,有助于推動更多數字企業參與農業生產建設,當農村數字產業發展至一定規模時,必將推動農村地區產業結構調整優化,促進農村地區各類產業企業聯動發展,創造出更多高薪崗位,最終推動農村居民的就業機遇增加與工資水平提高;黃浩[24]認為數字技術的發展為就業市場帶來了較大挑戰,當前應運用稅收政策防止產業變革過程中的貧富分化,注重維護農村居民基本權益;楊飛虎等[25]認為應加強數字環境下居民就業技能培訓,推動農村居民數字技能水平提升,促進城鄉就業機會均等化;胡放之和楊金磊[26]認為在數字經濟的發展擴大了居民就業規模,激發就業市場活力,農村居民數字技能提升有利于更好的享有數字經濟帶來的就業紅利。

3.1.3 ? 縮小數字鴻溝與城鄉收入差異

現階段,由于城鄉發展的不均衡與城鄉居民對數字產品使用能力的差異,導致“數字鴻溝”現象客觀存在。農村居民數字技能的提升,能夠加速農村地區信息數據的流通分享,并通過利用互聯網科技和大數據技術等手段逐步縮小城鄉、地域以及年齡差異等因素引起的數字鴻溝,一方面有助于農村居民將信息技術有效轉化為生產力,使獲得財富的機會相對增多,促進家庭財富的迅速積累,進而縮小城鄉收入差距;另一方面有助于打通原本封閉的農村數字市場,便于將農村地區進一步納入到社會數字網絡中,擴展數字技術的輻射范圍,減少農村居民數字平臺的參與障礙,有助于合理控制生產資料成本,促進農村居民各項收入增加。對于數字鴻溝和城鄉收入差異,譚燕芝等[27]認為農村居民對互聯網等數字產品使用能力的限制不利于城鄉收入差距的縮小,當前應重視農村居民數字技能培育,鼓勵農村居民對數字產品的使用;李怡和柯杰升[28]認為數字技術的普及對居民收入具有差異化影響,數字鴻溝的產生擴大了城鄉收入差異,應加強對數字弱勢群體的政策傾斜力度,緩解數字鴻溝的負面影響;粟勤和韓慶媛[29]認為對于同時接觸數字技術的低收入家庭與高收入家庭來說,數字技術的普及為低收入家庭帶來更大的財富效應,給高收入家庭帶來的財富效應相對較小,為縮小收入差距提供了一定可能。

綜上所述,由此提出假設1:農村居民數字技能提升對收入增長存在正面影響。

3.2 ? ?數字技能提升對農村居民收入增長的間接影響

隨著社會經濟不斷進步,我國農村經濟發展正由主要依靠資源要素投入增加驅動向依靠技術進步驅動轉變。鄉村振興戰略的實施恰逢數字時代崛起,數字技術有效銜接農村經濟將大有可為。農村居民數字技能提升將為農村數字經濟增長提供新動力,而農村數字經濟的發展拓展了農村居民就業創業空間,為農村居民收入增長帶來了巨大紅利。首先,數字經濟的發展有助于農村居民獲得更為廣泛的經濟機會,有助于打破地理界限的限制和束縛,使農村居民更為有效地參與數字經濟相關的生產生活,拓寬收入來源;其次,數字經濟的發展有利于農產品營銷模式的創新,使電子商務等新型營銷模式逐漸被農戶接受,通過線上銷售平臺建設和農產品信息網站開發,使農村居民能夠及時獲取市場供求信息,選擇最佳生產和營銷方式,有利于提升農產品供應鏈效率,拓寬銷售渠道,進而有助于解決農產品滯銷問題,增加收入;此外,數字經濟為鄉村數字金融的發展提供了寶貴機遇,鄉村數字金融的發展促使農村居民對數字產品和金融服務的敏感度增強,激發金融服務的消費需求,保障金融活動參與的實效性,進而產生利用自有財產進行投資并獲得收益的意愿。特別是偏遠鄉村可以足不出戶,就能通過數字在線平臺進行金融交易,奠定獲取金融發展權益的基礎,促進收入增長。

鑒于此提出假設2:農村居民數字技能提升可以推動鄉村數字經濟發展進而促進收入增長。

3.3 ? ?數字技能提升對農村居民收入增長的邊際效應

數字技能提升有利于增強農村居民的數字參與,擴大農村地區數字技術的應用與數字產品的使用,推動數字產業鏈向村鎮延伸,加快農村數字服務體系建設,最終促進農村居民收入增長。然而,在數字技術發展初期,數字產業發展水平較低,規模較小,數字設施覆蓋不夠廣泛,受數字技術發展與收入水平較低的雙重影響,農村居民使用數字產品需要付出較高的成本,此時數字技能對農村居民的增收效果相對有限;伴隨社會經濟發展水平提升以及鄉村數字基礎設施建設不斷完善,數字產品類型不斷豐富,農村居民通過數字產品進行信息獲取與生產生活的成本逐漸降低,此時將吸引更多的農村居民進行數字參與,通過數字產品進行生產生活,享受數字技術帶來的巨大紅利,因此數字技能對農村居民收入的影響逐漸加深;當數字技術發展水平進一步提升時,受城鄉間數字經濟發展差距與城鄉居民收入差距的限制,以及農村地區數字基礎設施建設滯后的影響,導致農村居民使用數字產品以及提升數字參與的邊際收益逐漸下降,數字技能對農村居民的增收作用也逐漸下降。因此,數字技能對農村居民的增收效應可能呈現倒“U”型的階段性特征。

鑒于此提出假設3:農村居民數字技能提升對收入增長存在倒“U”型的邊際效應。

4 ? 模型構建與實證分析

4.1 ? ?變量選取與數據來源

4.1.1 ? 被解釋變量:農村居民人均純收入(INC)

在過往研究的基礎上,本文參考目前學術界的普遍做法,選用農村居民人均純收入來衡量農村居民收入水平,在此基礎上研究農村居民數字技能提升對其收入增長的影響。

4.1.2 ? 核心解釋變量和門檻變量:農村居民數字技能水平

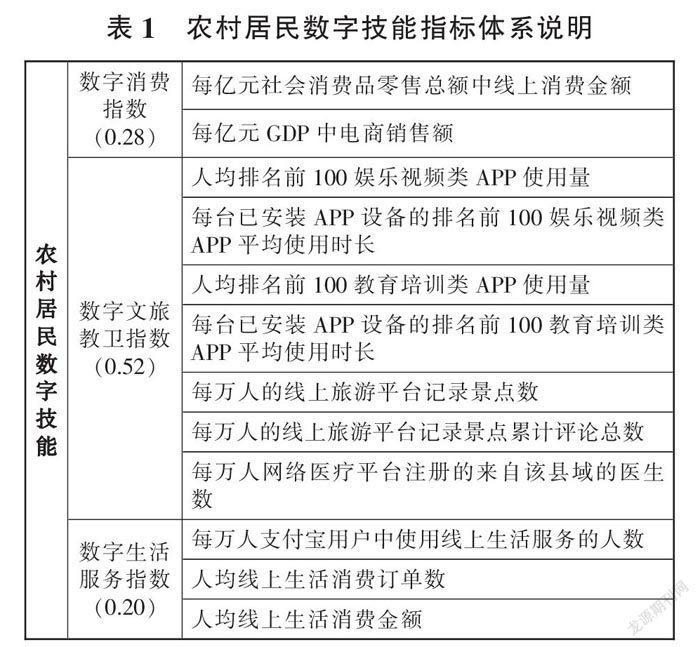

本文采用農村居民數字技能(MC)為核心解釋變量和門檻變量,研究農村居民數字技能提升對其收入增長的直接影響和邊際影響。選取北京大學新農村發展研究院公布的《縣域數字鄉村指數》中鄉村生活數字化指數來衡量農村居民的數字技能水平,該指數由數字消費指數、數字文旅教衛指數和數字生活服務指數構成,以縣域為單位充分考慮當前農村發展中的數字化現象,客觀的衡量了農村居民生活的數字化水平(具體測度指標體系說明見表1)。

4.1.3 ? 中介變量

農村數字經濟發展(RDE)。本文選取《縣域數字鄉村指數》中鄉村經濟數字化指數來衡量農村數字經濟發展水平。

4.1.4 ? 控制變量

本文選取經濟發展水平(REC)、政府干預(FSA)、產業結構(IS)以及市場規模(MC)作為控制變量。其中經濟發展水平(REC)用人均GDP總值來衡量,并取自然對數處理;政府干預(FSA)選取政府財政支出與生產總值的比值表示,并取自然對數處理;產業結構(IS)選取第一產業增加值占生產總值的比重來衡量;市場規模(MC)選取社會消費品零售總額來衡量,并取自然對數處理。

4.1.5 ? 數據來源

本文選取2018年我國1318個縣(市)的橫截面數據進行研究。基于數據有效性、可得性以及統計口徑的一致性原則,本文最終選取我國21個省市中(除北京、上海、天津、重慶、黑龍江、吉林、廣東、廣西、新疆、西藏、香港、澳門和臺灣地區)1318個縣(市)數據作為樣本。數據主要來源于《中國統計年鑒》、EPS數據庫以及各省(市)統計年鑒。部分指標個別年份的缺失數據采用插值法進行補充完善(各變量描述性統計見表2)。

4.2 ? ?模型構建

4.2.1 ? 多元回歸模型

本文旨在以嚴格的統計方法,研究農村居民數字技能提升對收入增長的影響。通過建立多元回歸模型,采用OLS方法進行估計,模型設定如下:

INCi=α0+β0DC+β1RECi+β2FSAi+β3ISi+β4MCi+μi

(1)

式(1)中,α0是模型常數項,INC表示農村居民收入,DC為核心解釋變量,代表農村居民數字技能水平,β為對應各項的回歸系數,μ代表誤差擾動項。

4.2.2 ? 中介效應模型

為進一步檢驗農村居民數字技能提升對其收入增長的間接影響,本文選取中介效應模型判斷間接影響的傳導作用是否顯著。選取農村數字經濟發展作為中介變量,檢驗其在數字技能提升影響農村居民收入過程中的中介效應是否存在。模型設定如下:

RDEi=ω1+ω2DCi+θXi+μi ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (2)

INCi=α1+α2DCi+πRDEi+θXi+μi ? ? ? ? ? ? ? ? ?(3)

式(2)研究農村居民數字技能提升對農村數字經濟發展的影響,ω2為農村居民數字技能提升對農村數字經濟發展的影響系數;式(3)研究農村居民數字技能提升以及農村數字經濟發展共同對農村居民收入的影響。式(2)、 式(3)與式(1)相結合,可以檢驗農村數字經濟發展的中介效應。式(1)中的系數β0表示農村居民數字技能提升對其收入影響的總效應,式(3)中的系數α2代表農村居民數字技能提升對其收入影響的直接效應,式(3)中的系數π與式(2)中系數ω2的乘積πω2代表農村數字經濟發展的中介效應。

若式(1)中的系數β0顯著,說明農村居民數字技能提升對其收入增長具有顯著的影響,此時進一步檢驗式(2)和式(3)中的系數ω2和π,若這兩個系數都顯著,說明農村數字經濟發展的中介效應存在,其影響程度為πω2,若式(3)中系數α2不顯著,表明農村數字經濟發展是完全中介變量,若式(3)中系數α2顯著,且α1小于式(1)中的β0,則表明農村數字經濟發展是部分中介變量。

4.2.3 ? 門檻效應模型

當被解釋變量和解釋變量之間為非線性關系的時候,相較于普通回歸模型,門檻模型可以更為準確地擬合數據。為避免主觀劃分區間而造成的有偏估計,本文借鑒Hansen[32]提出的應用于截面數據的門檻回歸模型,根據數據所呈現的特征自動生成門檻值,內生地劃分區間,進而分析在不同區間內農村居民數字技能對其收入增長的邊際影響,探究農村居民數字技能對其收入增長的邊際影響。首先設定截面數據單門限回歸模型表示為:

INCi=μ+β1DC+β2Xi+εi,DC≤γ ? ? ? ? ? ? ? ? ?(4)

INCi=μ+β3DC+β4Xi+ε2,DC≥γ ? ? ? ? ? ? ? ? ?(5)

其中,γ表示門檻值,β1和β3分別表示農村居民數字技能的估計系數,β2和β4分別表示控制變量的估計系數,ε表示隨機誤差項。對于是否存在門限效應(Threshold effect),可以檢驗以下原假設:

H0:β1=β2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(6)

如果此原假設成立,則不存在門限效應;如果拒絕原假設,則存在門限效應。Hansen(1999)提出使用極大似然法檢驗門限值,對應的以然比檢驗(LR)統計量為:

其中,為對擾動項方差的一致估計。如果原假設H0:β1=β2成立,則不存在門限效應,故參數γ不可識別。因此,檢驗統計量LR的漸進分布并非標準的χ2 分布,而依賴于樣本矩,無法識別其臨界值列表,可用自助法(Boopstrap)來得到其臨界值。

如果拒絕H0:β1=β2,則認為存在門限效應,可以進一步對門限值進行檢驗,即檢驗H0:γ=γ0,定義似然比檢驗統計量為:

可以證明,在H0:γ=γ0成立的情況下,LR(γ)的漸進分布雖然仍是非標準的,但其累計分布函數(1-e-x/2)2可以直接算出其臨界值。由此,可以利用統計量LR(γ)來計算γ的置信區間。

4.3 ? ?實證結果分析

4.3.1 ? 基準回歸結果

對模型回歸結果進行分析(見表3)可知,在觀察值均在1318個的情況下,模型中各個變量的P值均通過顯著性水平檢驗,說明模型整體結果較為顯著,方程中R^2為0.5201, 擬合度較高, 進而說明模型解釋力較強。

在各項指標的回歸結果中,農村居民數字技能對其收入增長存在明顯的促進作用,且通過1%的顯著性水平檢驗,再次驗證了數字技能對農村居民收入提升的有力影響;經濟發展水平的的提升對農村居民收入同樣存在積極的促進作用,說明縣域經濟的發展,不僅帶動了GDP的上漲,同時也促進了農村經濟的發展,為農村居民提供了較多的就業崗位,有利于收入水平的提升;產業結構因素對農村居民收入的提升呈現出微弱的負面影響,表明農業產業比重的增加對農村居民收入并無明顯的促進作用,甚至在一定程度上阻礙收入提升,農業比重增加勢必會造成第二、三產業比重下降,從而擠占收入來源,不利于農村居民收入增長,因此提升農村居民收入水平不能單單依靠農業生產,應著力于提升農村居民數字技能,促進農村地區數字產業及科技產業的引入,推動產業融合發展;政府財政支出對農村居民收入提升的促進效應顯著為正,從政府角度來看,在政府財政支持下,農村地區基礎設施建設與城鎮化建設的持續推進無疑刺激了農村居民工資性收入與經營性收入的增加;市場規模的擴大同樣有利于農村居民收入的提升,市場規模的擴大可以提升城鄉間商品流通的效率,促進資源的合理流動,保障農產品市場價值的實現,進而提高農村居民的收入水平。綜上,驗證了研究假設的成立。

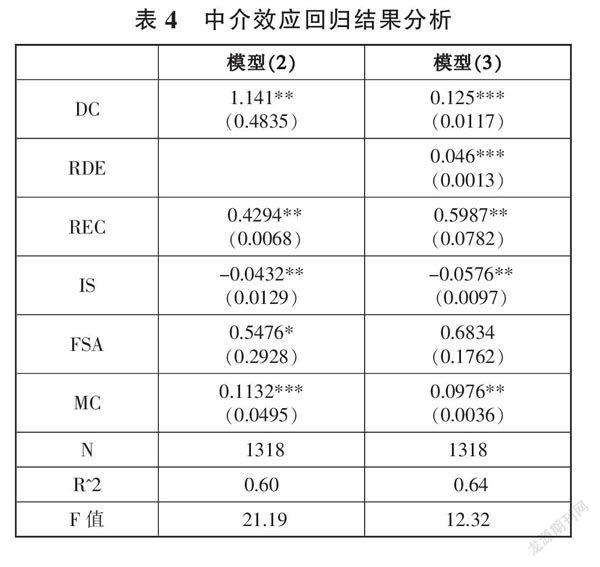

4.3.2 ? 中介效應回歸結果

為了驗證本文中介變量的傳導機制是否成立,對中介效應回歸結果進行分析。由結果可知,數字技能對農村數字經濟發展(RDE)的估計系數為1.141,且通過5%的顯著性水平檢驗。模型(3)是以農村數字經濟發展為中介變量的估計結果,DC與RDE的估計系數均顯著為正,分別為0.125和0.046。表示數字技能提升能通過促進農村數字經濟發展進而對農民收入產生顯著的正向影響。具體來看,模型(2)中農村居民數字技能每增加1個單位,農村數字經濟發展水平提高1.141個單位。模型(3)中農村居民數字技能每增加1個單位,其收入會直接提升0.125個單位。農村數字經濟發展水平每提高1個單位,農民收入會提升0.046個單位。從而得出農村居民數字技能水平每提高1個單位,可以通過推動農村數字經濟發展間接促進收入提升0.052個單位(0.046X1.141=0.052)。總效應為直接效應與間接效應之和0.177(0.125+0.052=0.177),間接效應在總效應中占比29%。

由上述分析可以看出,農村居民數字技能提升對其收入增長存在間接影響效應,但間接影響效應小于直接影響效應。因此當前農村居民數字技能對收入的增收效應仍采用較為直接的方式進行。綜上,通過中介效應估計結果分析,驗證了研究假設2的成立。

4.3.3 ? 門檻模型回歸結果

根據模型檢驗門檻效應并確定門限個數,以便確定模型形式。通過依次對不同門檻個數進行檢驗,得到F統計量和采用Bootstrap方法得出P值(見表5)。

首先檢驗農村居民數字技能對收入影響的門檻個數和門檻值。根據檢驗結果可知模型中均存在顯著雙重門檻效應。門檻估計值是指似然比檢驗統計量LR為零時γ的取值,各個模型中門檻估計值的95%置信區間是所有LR值小于5%顯著水平下臨界值構成的區間。

對門檻回歸結果分析可知,農村居民數字技能對收入的影響存在雙重門檻,隨著門檻值的提高,數字技能的估計系數也在變化,這表明了農村居民數字技能對其收入的影響強度并不是一成不變的,而是隨著其數字技能水平的提高呈現出非線性特點。進一步觀察發現,當農村居民數字技能水平低于60.989時,DC估計系數為0.1132且通過顯著性檢驗,表明在一重門檻之前農村居民數字技能水平每提升1個單位,其收入增長0.1132個單位;當農村居民數字技能水平跨過60.989,位于區間[60.989,65.383]時,DC估計系數為0.3785且通過顯著性水平檢驗,表明跨過一重門檻之后農村居民數字技能水平每提升1個單位,其收入提升0.3785個單位;當農村居民數字技能水平超過65.383時,DC估計系數為0.2052,且通過顯著性檢驗,表明跨過二重門檻之后農村居民數字技能水平每提升1個單位,其收入提升0.2052個單位。可以發現,在跨過二重門檻之后農村居民數字技能水平對其收入的影響效果有所減弱。因此,農村居民數字技能對收入增長存在倒“U”型的邊際效應,從而驗證了研究假設3的成立。

4.4 ? ?穩健性檢驗

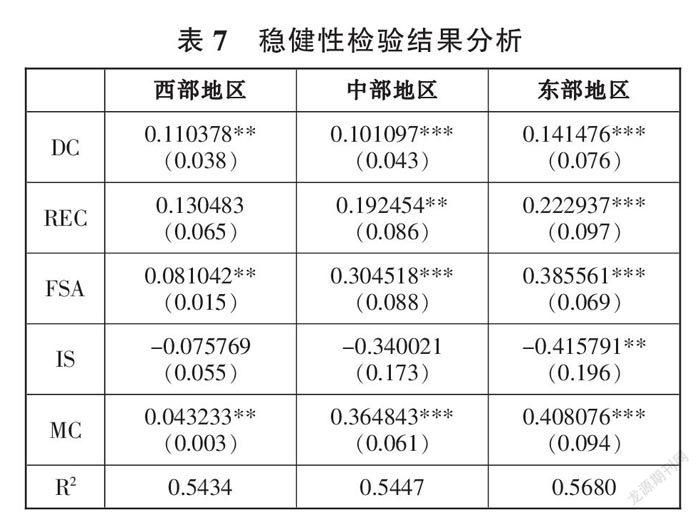

為保證研究結果的可靠性,本文對上述模型進行穩健性檢驗,即采用分樣本回歸法進行穩健性檢驗,通過將樣本數據按照地理位置分為東、中、西部,再逐一進行回歸,以確保研究結論的一致性與穩定性。

對穩健性檢驗結果分析可知,由于東部地區經濟發展基礎較為優越,數字設施建設較為完善,因此農村居民數字技能的提升對其收入的影響效應較大,而西部地區由于主客觀條件的限制,其農村居民數字技能提升對收入的影響較小,故此,當前應著力于加強對西部農村地區數字建設的支持,加快培養農村居民信息素養,緩解信息貧困,以促進其數字技能的提升。

在進行樣本分類之后,可以發現農村居民數字技能水平對收入增加仍存在正向促進作用,且結果依舊顯著。因此,本文的實證結果具有較好的穩健性。

5 ? 結論與政策建議

5.1 ? ?結論

本文通過理論分析得出農村居民數字技能提升對收入增長的影響機理,并提出相關假設以及構建普通回歸模型、中介效應模型和面板門檻模型從實證層面進行驗證,最終得出以下結論。

農村居民數字技能提升對收入增長存在正向影響效應,即提升農村居民數字技能可以明顯促進其收入增長;將農村數字經濟發展作為中介變量研究發現,農村居民數字技能提升可以推動農村數字經濟發展進而促進收入增長,可見農村居民數字技能不僅可以直接促進其收入增長,還可以通過農村數字經濟發展間接促進收入提升;此外農村居民數字技能對收入影響又存在雙重門檻效應,隨著門檻值的提高,農村居民數字技能的增收作用呈現“倒U型”的非線性特點。基于以上研究結論,提出以下差異性的政策建議。

5.2 ? ?政策建議

5.2.1 ? 加快農村居民信息素養培育

當前破解農村地區信息貧困的當務之急是提升農村居民信息素養。首先,基層政府應根據轄區經濟發展狀況與數字設施建設水平,制定科學合理的鄉村數字發展規劃,為農村居民信息素養培育以及數字技能提升營造良好政策環境,努力緩解農村地區的信息貧困現象;其次,有關部門應深入農村地區宣傳普及數字信息知識,加快構建信息素養培育體系,培養農村居民與時俱進的思維以及創新意識,進而通過提高農村居民數字技能來提升其創收能力;再次,監管機構應規范數字企業的經營行為,在促進農村數字企業發展的同時,引導數字市場健康發展,注重市場環境建設,培養農村數字消費者的信息素養,通過鄉村數字企業的發展帶動農村居民的信息素養提升與收入的持續增長。

5.2.2 ? 促進農村居民數字化就業

應讓不同年齡群體的農村居民逐漸掌握數字化產品的使用技能,擴大農村居民就業范圍與獲取高薪的能力。首先,鄉村政府部門應開展數字職業技能學習講座,針對社會新興崗位普及數字技術相關知識,規范農村居民數字設備的使用行為,增強數字安全意識;其次,應加強鄉村數字網點建設,推進數字技術與農業生產的深度融合,大力發展智慧農業,打造數字化時代的現代農業,并在農業生產過程中加強技術引導,使農村居民掌握必要的數字技能,最終促進收入增加;再次,推動鄉村數字應用場景建設,促進應用場景創新與數字基礎設施的深度融合,增強農村居民數字產品體驗感,利用場景應用刺激數字技能提升,鼓勵農村居民跨區域就業,為收入持續增長奠定良好基礎。

5.2.3 ? 縮小數字鴻溝及其收入差距

縮小數字鴻溝及其收入差距,需要政府與社會力量共同參與。首先是政府部門合理布局數字基礎設施,平衡城鄉數字化資源配置,縮小數字基礎設施上的鴻溝,為縮小城鄉收入差距奠定硬件基礎;其次是加強鄉村政府與數字企業間合作,建設城鄉信息數據共享保障機制,縮小信息資源上的鴻溝,為農村居民提供寶貴的信息資源,從而擁有獲得財富的更多機遇;再次是構建鄉村數字援助機制,有效保障農村居民數字權益,設立專業的數字援助機構,對數字技能較低并影響正常生產生活的農村居民進行援助,進而保障正常的數字活動參與,激發數字化需求[33],為城鄉收入差距縮小與收入增長保駕護航。

5.2.4 ? 推動農村數字經濟發展進程

首先應強化要素保障,人才、資金等是推進農村數字經濟發展的必備要素。強化人才支撐,建立數字經濟相關行業人才庫,堅持培養和引進相結合,加快構建數字經濟高層次創新型人才隊伍;鼓勵金融機構加大信貸支持力度,鼓勵、引導鄉鎮企業開展上市融資、債券融資、租賃融資等多種融資形式,加大對數字鄉村建設的金融支持力度;其次,應發揮城市制度優勢,彌補農村發展數字經濟方面所需要的制度短板。從某種意義上講,農村數字經濟的發展落后,是由于某種制度短缺所造成,農村要善于學習城市數字化發展理念、數字化硬件技術、數字化運行體制,將城市的數字化建設模式解構,并將其加以重塑,使其適應農村數字化發展的實情,切實提升農村數字經濟發展水平,進而促進農村居民收入增長。

5.2.5 ? 提升數字技能對農村居民收入影響的遞增作用

數字技能提升是數字經濟背景下提高農村居民收入的有效路徑,當前應充分發揮數字技能對農村居民收入影響的遞增作用。一是應將數字教育納入農村基礎教育體系,加強鄉村學校的數字設施建設,在完善教學設施基礎上配套好數字化資源設備,把數字信息教育融入常規教學,加快培養農村青少年的數字化意識[34];二是應加強農村數字基礎設施建設,優先建成具有網絡效應及顛覆式發展特性的數字設施(包括數據中心、5G基建、互聯網設施等),充分發揮數字基礎設施的長尾效應,有效縮小城鄉差距,促進農村居民數字技能提升的同時刺激其收入增長;三是通過加強政策引導, 鼓勵數字企業加大對其所雇傭農民的培訓力度, 加強農村居民勞動保護和職業引導規劃。

參考文獻:

[1] ?齊文浩,李明杰,李景波.數字鄉村賦能與農民收入增長:作用機理與實證檢驗——基于農民創業活躍度的調節效應研究[J].東南大學學報(哲學社會科學版),2021,23(2):116-125,148.

[2] ?鄭素俠,宋楊.空間視野下我國信息貧困的分布特征與政策啟示[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2019,41(7):21-27.

[3] ?孫紅蕾,錢鵬,鄭建明.信息生態視域下新市民信息貧困成因及應對策略[J].圖書與情報,2016(1):23-28.

[4] ?張譯. 基于供需視角的農村信息貧困現狀與對策研究[D].成都:四川農業大學,2014.

[5] ?相麗玲,牛麗慧.信息貧困形成的經濟學機理[J].圖書館理論與實踐,2015(10):44-48.

[6] ?張小倩,張月琴,楊峰.國內外信息貧困研究進展:內涵闡釋、研究設計及內容綜述 [J].圖書館論壇,2018,38(8):24-32.

[7] ?趙奇釗,彭耿.武陵山片區信息化發展水平評價與信息貧困研究[J].圖書館,2016(1):65-68.

[8] ?劉博.農民信息貧困的“脆弱性”研究——黑龍江農村地區信息需求與消費狀態調查[J].圖書館理論與實踐,2017(2):5-10.

[9] ?胡軍,王繼新.有效需求視角下的農民“信息貧困”問題[J].甘肅社會科學,2014(5):19-22.

[10] ?時燕妮,石映輝,吳砥.面向未來教育的新能力發展:ICT素養內涵、演化及其啟示[J].比較教育研究,2018(3):3-11.

[11] ?馬克·布朗,肖俊洪.數字素養的挑戰:從有限的技能到批判性思維方式的跨越[J].中國遠程教育,2018(4):42-53,79-80.

[12] ?陳煜波,馬曄風.數字人才——中國經濟數字化轉型的核心驅動力[J].清華管理評論,2018(Z1):30-40.

[13] ?易法敏.數字技能、生計抗逆力與農村可持續減貧[J].華南農業大學學報(社會科學版),2021,20(3):1-13.

[14] ?王佑鎂,宛平,柳晨晨.培養負責任的數字公民——國際數字公民教育政策文本的多維比較[J].比較教育研究,2021,43

(3):8-14,23.

[15] ?王偉軍,王瑋,郝新秀.網絡時代的核心素養:從信息素養到網絡素養[J].圖書與情報,2020(4):45-55,78.

[16] ?劉云九.文化信息資源共享工程視域下的農民信息素養教育——以楚雄市為例[J].楚雄師范學院學報,2015,30(3):88-91.

[17] ?閆貝貝,趙佩佩,劉天軍.信息素養對農戶參與電商的影響——基于農戶內在感知的中介作用和政府推廣的調節作用[J].華中農業大學學報(社會科學版),2021(5):54-65,193-194.

[18] ?高霏霏.鄉村振興戰略下農民信息素養培養內容體系研究[J].圖書館建設,2021(2):66-74.

[19] ?文小洪,馬俊龍,王相珺.互聯網使用對收入影響的城鄉差異[J].世界農業,2021(7):97-107.

[20] ?劉曉倩,韓青.農村居民互聯網使用對收入的影響及其機理——基于中國家庭追蹤調查(CFPS)數據[J].農業技術經濟,2018(9):123-134.

[21] ?蘇嵐嵐,彭艷玲.數字鄉村建設視域下農民實踐參與度評估及驅動因素研究[J].華中農業大學學報(社會科學版),2021(5):168-179,199-200.

[22] ?鐘惟東.信息貧困視角下經濟貧困成因及對反貧困的政策啟示[J].圖書館,2020(4):8-13.

[23] ?黃友蘭,何艷群.農村信息服務與農民收入的良性互動[J].廣東農業科學,2009(11):200-202.

[24] ?黃浩.數字經濟帶來的就業挑戰與應對措施[J].人民論壇,2021(1):16-18.

[25] ?楊飛虎,張玉雯,呂佳璇.數字經濟對中國“穩就業”目標的沖擊及紓困舉措[J].東北財經大學學報,2021(5):78-85.

[26] ?胡放之,楊金磊.數字經濟對就業的影響研究——基于湖北新就業形態發展現狀的調查[J].湖北社會科學,2021(1):80-86.

[27] ?譚燕芝,李云仲,胡萬俊.數字鴻溝還是信息紅利:信息化對城鄉收入回報率的差異研究[J].現代經濟探討,2017(10):88-95.

[28] ?李怡,柯杰升.三級數字鴻溝:農村數字經濟的收入增長和收入分配效應[J].農業技術經濟,2021(8):119-132.

[29] ?粟勤,韓慶媛.數字鴻溝與家庭財富差距——基于CHFS數據的實證檢驗[J].云南財經大學學報,2021,37(9):80-96.

[30] ?蔡明章,王林,吳江.區塊鏈技術在互聯網公益眾籌領域的應用研究[J].圖書與情報,2020(2):76-80.

[31] ?李曉昀,鄧崧,胡佳.數字技術賦能鄉鎮政務服務:邏輯、障礙與進路[J].電子政務,2021(8):29-39.

[32] ?Hansen B E.Sample Splitting and Threshold Estimation[J].Econometrica,2000,68(3):575-603.

[33] ?吳丹,張書田.融合創新視角下我國公共數字文化政策回溯、解讀與展望[J].圖書與情報,2021(1):45-52.

[34] ?謝升峰,尤瑞,汪樂樂.數字普惠金融緩解農村相對貧困的長尾效應測度[J].統計與決策,2021,37(5):5-9.

作者簡介:朱建華(1966-),男,貴州財經大學大數據應用與經濟學院教授,碩士生導師,研究方向:農村金融與區域經濟發展;李榮強(1997-),男,貴州財經大學大數據應用與經濟學院碩士研究生,研究方向:農村金融與數字金融。