基于翻轉課堂理論的線上漢字教學模式研究

張麗媛 王業奇

關鍵詞:漢字;漢字教學;翻轉課堂;線上教學

漢字是漢語的書寫符號系統,它與拼音文字不同,是一種意音文字,是形、音、義的結合體。崔永華指出,對于第二語言學習者來說,漢字學習的成敗,關系到學習者整體漢語學習的成就[1]。要想具備漢語讀寫能力,掌握漢語書面語,進而提高漢語水平,必須要學好漢字。最新出臺的《國際中文教育中文水平等級標準》(以下簡稱《標準》)規定:初等水平須掌握漢字900個;中等水平須掌握漢字1800個。同時,《標準》提出“漢字認讀與手寫適度分離、手寫漢字從少到多有序推進”的開放性、包容性的新路向。將手寫漢字表單獨列出,共收錄1200個漢字,含初等漢字表全部900字和從中等漢字表中選取的300字。該標準對初等和中等漢字水平的規定涉及漢字知識、漢字運用能力和漢字書寫速度三個方面,如:初等(一、二、三級)應基本了解漢字筆畫和筆順的書寫規則,最終能夠正確地抄寫漢字,一級書寫速度不低于10字/分鐘;二級書寫速度不低于15字/分鐘;三級書寫速度不低于20字/分鐘。中等四級能夠基本掌握漢字的結構特點;五級能夠分析常見漢字的結構;六級能夠較為熟練地分析漢字的結構[2]。

目前,全球已處于疫情防控常態化階段,人員流動受阻,很多漢語國際教育課堂從線下轉到線上,線上漢字教學面臨的實際困難主要有:1.學習者在非目的語環境下學習漢語,尤其是非漢字文化圈的學生,目的語輸入量銳減,“字感”的提高難上加難。2.線上漢字教學效率較低。除去網絡延時等硬件問題外,漢字與英語等拼音文字不同,一般以非線性的上下、左右、內外等方式組合[3]。在線上教學環境下,漢字教學的展示手段非常有限,讓學習者掌握一套全新的符號體系更為費時費力。3.學生的自主學習能力不足,容易喪失學習信心,從而形成惡性循環,導致學困生問題更為突出。

關于漢字教學問題,學界先后提出先語后文、語文同步、語文分進等教學模式。目前,學者們大都認為,應該單獨開設漢字課以加強漢字教學,進而更好地輔助漢語教學[4]。而網絡課堂與線下面對面的教學環境有所不同,因此,要對各種語言教學法和教學模式進行評估,仍然有效的繼承下來,需要補充新內容的要從頭研究[5]。為了幫助學生從各個方面達到《標準》中對漢字能力的要求,本文以線上漢字翻轉課堂為切入點,通過實際教學和課堂觀摩,進一步完善漢字教學模式,切實提高漢字教學效果。

一、線上漢字翻轉課堂模式構建理念

“翻轉課堂”是一種基于多媒體技術的新型教學模式,該模式強調“以學生為中心”,其基本要義是教學流程的變革所帶來的知識傳授的提前和知識內化的優化[6]。在漢語國際教育學界,諸多學者考察了翻轉課堂應用于中文國際教育中的可行性[7]、[8],包括在漢字教學中的可行性[9]、[10],認為該模式適用于漢語國際教育漢字課堂。不過,以往對于翻轉課堂的研究,由于時代背景和現實需要等原因,課上環節大都是在線下課堂進行的。

線上漢字翻轉課堂模式以建構主義為理論基礎,重視學生認知過程的個性化差異,強調以學生為中心,認為學生是知識的主動建構者,而教師是學生在知識建構過程中的引領者。本文所討論的漢字教學,是指在線上開設的專門的漢字課,它以漢字構形理論為主線安排教學內容。教學對象為在非目的語國學習的、有應試需求的、多為非漢字文化圈的初級漢語成年學習者。教學目標為:在認知領域,對漢字符號體系有基本了解,包括基本筆畫、筆順、常用部首、漢字間架結構等;在技能領域,認讀方面使學生能夠見字知音、知義,擴大漢字量;書寫方面使學生能夠對漢字的結構、筆畫做精細的加工,并以適當的書寫速度輸出,強調手寫與鍵盤輸入并重;在情感領域,使學生以漢字學習為契機了解中國文化和國情、增強漢字學習興趣;在學習策略方面,幫助學生掌握線上漢字學習策略,并具備終身學習漢字的能力。

基于以上對教學對象和教學目標的討論,以及對相關文獻的梳理,我們認為,初級專門漢字教學應包括以下方面:

1.建立漢字形、音、義三者的聯結。漢語的形、音、義匹配整合是在漢字與音節層次,而不是在漢字的筆畫、部首、部件等層次[3]。也就是說,在漢字輸入的最初階段,先以整字為單位,建立字形、字音和基礎字義的初步聯結。

2.基本筆畫、筆順的學習。漢字教學是以字形為重要內容,按照漢字的構形規律展開教學的,因此,在教學初期,必須強調筆畫和筆順的學習和練習。同時,筆畫、筆順的學習不能僅僅是機械的復練,而是將含有目標筆畫的常用典型例字聚合起來,在形、音、義多種刺激下進行有意義的學習和練習。

3.部件和偏旁的學習。與筆畫、筆順的教學相同,部件和偏旁的教學也應以常用典型例字為抓手進行教學,與此同時,不斷向學生滲透形旁表義、聲旁表音的意識。

4.在典型語境中擴展并加深對字音、字義的認識,擴大識字量。在漢字教學中,學生在理解單個漢字的音、形、義之后,還應將它放在特別設置的語言環境中,“包括字形環境、構詞環境、語用環境和文化環境”,以便增強情節記憶和語義記憶[11]。同時,在典型語境中,逐步提高形、音、義結合的質量,不斷賦予書面字形更多的語音(包括多音、破讀、異讀等現象)和語義內涵[12]。

二、線上漢字翻轉課堂模式的課前階段

本文以筆者于2020—2021學年執教的中國政府獎學金預科生兩個班級為研究對象。兩個班級共22名學生,其中,女生6名,男生16名,均為來自非漢字文化圈的零基礎漢語學習者。其國別分別為:格林納達、貝寧、巴布亞新幾內亞、乍得、阿富汗、安提瓜和巴布達、柬埔寨、喀麥隆、羅馬尼亞、毛里塔尼亞、肯尼亞。漢字課所用教材為高等教育出版社出版的《體驗漢字·入門篇》。

(一)學習內容

線上漢字翻轉課堂教學模式的構建,除了要考慮上文所討論的教學困境、教學對象、教學目標與教學內容之外,還需遵循非漢字文化圈學員學習漢字的規律。Nelson等通過實驗證實,從拼音文字系統到漢字系統的視覺加工轉換,并不是一種“轉借同化(assimilation)”過程,不能完全借助原有的加工系統,而是一個“調試”“擴展”過程。“調試(accommodation)”模式要求以拼音文字為母語的漢語學習者,應根據漢語書寫系統的相關規定,在原有的書寫系統、文字加工系統的基礎上,進行主動、積極的系統調試與擴展[13]。也就是說,學習者需要在獲得對整字的形音義的完整概念的基礎上,再進行層次分析,理解其結構原理[14]。

在線上翻轉課堂模式的課前階段,學生首先應建立整字形、音、義的初步聯結。在這一過程中,對漢字形體有一定認識的基礎上的書寫練習是必不可少的,不過,抄寫相對機械且較為耗時。因此,在課前學習階段,教師將《體驗漢字·入門篇》每課的漢字及基本筆畫的書寫與認讀,以微視頻的形式提前發給兩個預科班的學生,讓學生進行跟寫與跟讀,并以視頻作業的形式反饋學習效果。同時,為了避免無意義的機械跟練帶來的枯燥感,微視頻中包含詮釋字源的動畫等內容,讓學生初步感知字義及漢字的表義特點。

(二)微視頻的開發

在線上漢字翻轉課堂教學模式中,微視頻是學生課前學習的主要材料。微視頻的開發需考慮教學目標、知識點的性質和類型、學習者的特征及學習體驗等。它大致包括兩類:

第一類是教師錄制的手寫筆畫和漢字的跟練視頻,教師在錄制的過程中邊說邊寫,說的內容包括漢字的發音、筆畫及部件的名稱、筆順以及書寫時需要注意的問題等。在這類微視頻中,先展示整字的字形與讀音。在這一基礎上,慢速逐筆畫(初期)或逐部件(后期)書寫漢字,使學生能夠注意到漢字書寫的筆順和筆畫方向,并理解其結構原理。為了達到理想的識記效果,每個漢字教師需要至少展現三遍,個別較難的漢字可重復展現四至五遍甚至更多。這種單字循環式展現,不僅減少了學生回放所帶來的麻煩,更重要的是能反復刺激學生大腦,最終實現有效識記。

可以說,這類視頻在課前進行展示,能夠起到讓學生邊觀看邊跟寫的作用。盡管互聯網上有關漢字筆畫筆順的演示軟件非常多,但是對于處在非目的語環境下的非漢字文化圈學習者來說,在漢語入門階段,漢字書寫是一個全新的體驗,一邊觀看老師的手寫視頻,一邊跟寫、跟練,有助于讓學習者更直觀地感受到漢字書寫的過程,掌握并熟悉筆畫書寫的技能和規則,嘗到寫漢字的樂趣,體會漢字的美感,增強漢字書寫和漢語學習的自信心[15]。

第二類是詮釋字源的動畫,通過這些動畫,使學生能夠直觀理解漢字的圖畫表義性。漢字共有四種造字法:象形、指事、會意、形聲。其中,象形、指事構成獨體字,會意、形聲構成合體字,合體字由獨體字或不成字部件組合而成。采用動畫形式來呈現具體事物演變成線條、筆畫,進而形成漢字的過程,尤其適用于象形字、指事字和會意字的教學。這三種造字法構成的漢字多少保留著事物的特征,把圖畫演變成漢字的過程充分展示給學習者,能夠強化他們對漢字所表事物特征的認知。在形聲字教學中,也可以通過動畫,讓學生直觀理解意符表意特征。字源動畫截圖如圖1所示:

(三)學習反饋

學生在課前觀看微視頻后,在會讀字音、大致理解字義的基礎上,跟著視頻進行摹寫練習。在跟寫的過程中,可以邊說邊寫,說的內容包括漢字讀音、基本筆畫名稱、偏旁部首名稱等,并將該過程錄制成微視頻反饋給教師。筆者以釘釘APP為作業布置和反饋平臺,將達到上述要求的作業評選為優秀作業,并將其在班級群中置頂。這樣既能夠鼓勵優秀的學生,使其獲得自我效能感,又能夠激勵完成作業較差的學生、提醒沒有及時交作業的學生,還能夠為完成作業有困難的學生提供借鑒參考。

視頻反饋作為課前學習的檢驗手段,首先能使教師了解學生是否認真觀看學習視頻,更為重要的是,還能使教師清楚地了解學生的書寫過程,發現學生在書寫和認讀等方面所存在的問題,如:筆順問題、筆畫名稱的混淆(像橫折斜鉤與橫折彎鉤等)、漢字讀音的張冠李戴等,從而確定直播課上的教學重點、難點。漢字教學的成果很大程度上體現在學生書寫和認知的正確率上,有學者指出,應該重視書寫過程,盡可能地保證書寫過程的正確性,而不僅僅是結果的正確[4]。

學生也可以通過即時聊天工具(釘釘、微信等),就課前學習遇到的問題及想法與教師、同學進行交流。比如,在課前微視頻的講解中,漢字語素義往往僅涉及最常用的義項,有些學生則會發現自己已知的詞語和這個義項無關,于是就向老師和同學提出相關問題。這種做法不僅有利于促進教師對學生課前學習情況的了解,也能夠使學生互相了解彼此之間的收獲與疑問,并進行互動解答。同時,它還可以緩解遠程學習及時差造成的孤獨感與焦慮感,而適當的“同儕壓力”亦有利于增強學生的學習自主性和積極性。

在課前學習階段,通過微視頻引導學習者完成形、音、義的初步聯結,并通過視頻作業反饋學習效果。這個環節是翻轉課堂模式的關鍵環節,可稱之為“第一次知識內化”。因為正是從這個環節開始,學生原有的認知結構和新的概念知識發生作用,即“根據漢語書寫系統的需求,在原有的書寫系統、文字加工系統的基礎上,進行系統調試與擴展”[3]。這樣一來,一方面,可以為直播課中的課堂活動留出更為充裕的時間;另一方面,也能夠為直播課上的互動和知識的第二次內化打下基礎,從而有效提高課上互動效率和教學效果。

三、線上漢字翻轉課堂模式的課上階段

(一)教學內容

學生通過課前的異步自主學習和練習(即在學生自己認為合適的時間自行觀看教學視頻并進行跟練),建立了漢字形、音、義的初步聯結。在這一基礎上,教師在直播課中主要是設計以師生互動和生生互動為主的教學活動,來完成漢字教學,它主要包括漢字知識的滲透、漢字運用能力的提升、漢字學習策略的引導、中國文化和國情教育等內容。

(二)教學活動

為了完成以上教學內容,加強師生互動和生生互動,并充分利用線上教學的優點,規避線上教學的弊端,從筆者所執教的兩個預科班的教學效果來看,直播課中可以設計以下交互活動:

1.字圖連線

為了使學生充分了解漢字的表義性和偏旁的表義性,教師可以將典型例字聚合起來,并通過直播平臺以各種形式展示出來,從而將這些意識植入學生心里。比如,在第三課的獨體字教學中,我們給出嘴巴、太陽、月亮、眼睛的圖片和漢字“口、日、月、目”,讓學生連線。又如,在第五課合體字教學中,講解口字旁、日字旁、月字旁、目字旁時,也可以通過這一活動,讓學生樹立形旁表義的意識。再如,在第五課中講解女字旁時,通過重現課前學習的關于女字旁的字源動畫,請學生給“嫂、嬸、娘、姑”和男人、女人的圖片連線。同時,教師還可以在直播平臺的白板上畫圖,讓學生寫出所對應的漢字。

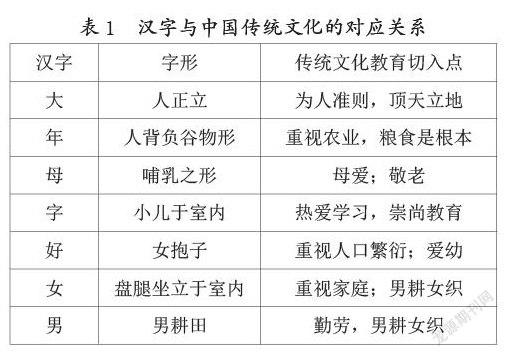

在該教學活動的過程中,通過漢字圖片展示來闡明表義性的同時,還可以進一步展開中國優秀傳統文化的教育,這是因為很多漢字及其語義中都包含著中國文化元素。可以這些漢字為切入點來介紹中國文化,講述中國故事。為此,我們設計了一些常用漢字與中國傳統文化的對應關系表。具體如表1所示:

2.猜測字音

在漢字教學中往往著重強調形、義關系,認為這是漢字的特殊性所在。而習慣于使用拼音文字的留學生,很自然地對漢字也要“因聲求義”,他們對字音的高度重視超乎我們的想象[14]。比如,為了讓兩個預科班的非漢字文化圈學生了解形聲字聲符的表音作用,在第六課已學習“俄”的基礎上,第七課學習“餓”時,讓學生猜測其發音;在學生猜對后,再給出“娥、蛾、峨、鵝”等漢字,進一步強化其聲旁意識。

以上兩種教學活動均可以利用直播平臺的答題功能,讓答對的學生獲得成就感、榮耀感,同時,也能夠讓所有學生做到“知己知彼”,給他們造成適當的危機感、緊張感。

3.辨析異同與糾正偏誤

辨析異同這一教學活動主要用于形近字、形近部件,尤其要注重對細微差別的關注,以減少由于相似而帶來的混淆,從而提高漢字書寫的準確性。例如,“貝”和“見”(第四課),“晴”和“睛”(第五課),“灑”和“酒”(第七課),“冫”和“氵”(第七課),“我”和“錢”(第八課),“礻”和“衤”(第八課)等。可以通過直播平臺自帶的“遞粉筆”功能(即教師下放權限給特定學生,讓學生在白板上書寫),讓學生標記出不同點,或利用答題測驗功能,讓學生在詞、句等語境中選擇正確的漢字。通過這些交互方式來幫助學生辨別形近字、形近部件。

教師也可以將學生作業或練習中的偏誤寫在白板上,包括筆畫、筆順、漢字間架結構等,引導學生一起來辨別、糾錯、評價。學生不但能看到書寫結果,也能看到書寫過程。教師還可以通過一位同學讀、一位同學寫的方式,同時糾正認讀和書寫兩方面的錯誤。通過上述方式,既能實現偏誤的糾正,也能達成形近字的辨析,還能對學生的學情進行及時評價,使學生對自己的學習情況做到心中有數。

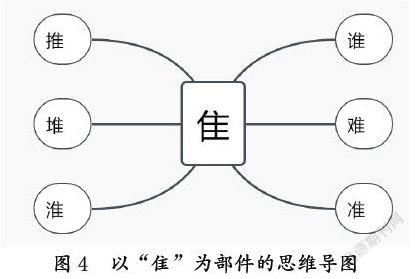

4.師生共同在線繪制漢字思維導圖

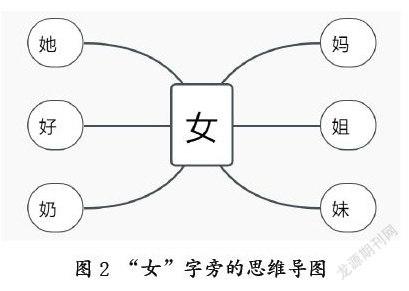

漢字由“筆畫—部件—整字”三級構成,其中,部件為漢字結構的核心,是構字的基本單位。通過確定漢字結構的基本單位及其組構規律,生成數以千計的漢字,漢字與漢字的內在聯系也在這個組裝序列中展現出來[16]。當學生已經掌握了一定數量的漢字,特別是進入合體字的學習后,可以引導學生從部件的角度繪制漢字思維導圖。這樣既能幫助學生分析部件、偏旁部首、間架結構,也能幫助學生擴大識字量。我們主要是從教學實踐的角度出發,對部件和偏旁不特意進行區分,只要能重復使用構成漢字的結構單位,均可作為繪制思維導圖的結點。漢字思維導圖的結點大致可以分為以下幾種類型:

第一,以形旁為結點。在第五課的教學中,首先復習獨體字“女”的寫法、意義,然后導入女字旁,并擴展出包含女字旁的漢字。通過解釋這些典型例字的意義,一方面,能夠凸顯漢字形旁表義的特點;另一方面,在思維導圖中,學生能夠比較清晰地感知漢字的間架結構。“女”字旁的思維導圖,具體如圖2所示:

在線上翻轉課堂的課上環節,教師和學生一起討論、互動,并鼓勵學生通過競賽等方式積極參與,以此來提升學生的漢字運用能力。這是第二次知識內化,它在第一次內化的基礎上,進一步鞏固正確的概念,并改正錯誤的認知。在直播課后,教師應根據學生在課前的視頻反饋情況和課堂上的表現情況,布置課后作業與任務。這時要盡可能體現出差異化教學,分類布置作業,特別是對于學困生,可以根據實際情況而給予不同的學習與復習建議。

四、線上漢字翻轉課堂評價

對于母語為拼音文字的二語學習者而言,漢字學習的難度較大,僅僅通過一次內化是遠遠不夠的,必須經過多次內化、多個情景的練習,才能達到熟練運用。就此而言,翻轉課堂在線上漢字學習中具備以下優勢:

第一,線上漢字翻轉課堂模式通過課前—課中—課后的教學流程,來拆分教學任務、分解知識內化的難度,從而增加了知識內化的次數。它在教學中能夠實現多次復現,幫助學習者充分調動認知結構中的舊知識來學習漢字,使學生的漢字水平呈螺旋式上升。同時,通過課前和課上的任務安排,增強了師生互動、生生互動,最終達到促進學生知識內化和能力提升的目的。

第二,線上漢字翻轉課堂模式有助于差異化教學,能夠有效解決學困生問題。由于課前的微視頻學習時間自由,可隨時暫停、反復觀看,便于實現差異化學習,并幫助學生打下良好的基礎。直播課則能夠提供回放,學生對不懂的知識點可以反復觀看、學習。同時,它還為學生提供了便利的答疑途徑,學生在學習中遇到的疑難問題能盡快得到解決,這對學習動機較強的學困生幫助很大。

第三,線上漢字翻轉課堂教學模式能夠為課上互動提供更加充裕的時間,有助于培養學生的自主學習意識。由于將漢字教學中較為耗時且相對機械的漢字摹寫任務放在課前,使得學生擁有較為自由的學習空間和學習時間,可以根據需要自行安排學習;同時,這也使得課堂教學能夠抓住重點,突破難點,并有充足的時間進行互動交流,從而有效緩解學生的焦慮感。

第四,線上漢字翻轉課堂模式為學習者提供了大量練習鍵盤輸入的機會,強化了漢字的形、音、義聯結。在漢字的學習中,手寫練習當然是必不可少的,而在線上教學中,學生則獲得了大量練習鍵盤輸入的機會。由于是即時交流,對學生的輸入速度要求較高,這是線下教學所不具備的。

任何教學模式的出發點和最終目的,都應是提高教學效率并培養學生的學習能力。翻轉課堂教學模式提倡學生在教師引領下去積極主動地完成知識建構,體現出較為先進的教學理念。我們的研究表明,在線上漢字教學中應用這一模式,能夠有效地提高教學效率,使學生在大量的復現和實踐中較快地掌握漢字的形、音、義,這就為解決非母語學習者“漢字難學”的問題提供了有益的借鑒。需要指出的是,線上翻轉課堂模式的課前學習階段為異步自主學習,教師雖然能夠通過反饋,監控學習情況和效果,但仍有學習動機較弱、自我管理能力較差的學生不能較好地完成課前任務,進而會影響到直播課上的表現和學習。我們認為,教學模式歸根結底是為教學服務的,它能否發揮出最大效能,主要是取決于使用者。線上漢字翻轉課堂教學模式也需要教師在教學實踐中不斷總結改進,切實解決教學過程中的各種問題,以更好地提高漢字教學效率,確保漢字教學目標的順利達成。

參考文獻:

[1]崔永華.從母語兒童識字看對外漢字教學[J].語言教學與研究,2008,(2).

[2]教育部中外語言交流合作中心.國際中文教育中文水平等級標準(國家標準·應用解讀本)[S].北京:北京語言大學出版社,2021.

[3]靳洪剛.漢字加工研究對漢字閱讀教學的啟示[J].國際漢語教學研究,2017,(2).

[4]傅曉莉.對外漢語教學中的漢字教學研究綜述[J].云南師范大學學報(對外漢語教學與研究版),2015,(2).

[5]崔希亮.全球突發公共衛生事件背景下的漢語教學[J].世界漢語教學,2020,(3).

[6]趙興龍.翻轉課堂中知識內化過程及教學模式設計[J].現代遠程教育研究,2014,(2).

[7]白迪迪.“翻轉課堂”教學模式在對外漢語教學中的應用研究[J].現代語文(語言研究版),2014,(3).

[8]孫瑞,孟瑞森,文萱.“翻轉課堂”教學模式在對外漢語教學中的應用[J].語言教學與研究,2015,(3).

[9]孫文麗,吳林.對外漢語漢字教學的“翻轉課堂”教學模式探析[J].漢字文化,2020,(17).

[10]匡昕.漢字翻轉課堂教學模式探索[J].國際漢語教學研究,2020,(4).

[11]龐震.漢字教學中“字—詞聯動”教學模式的構建[J].漢字文化,2020,(23).

[12]曲抒浩,潘泰.漢字字形拆解方案與二語教學適應度論析[J].漢字文化,2021,(5).

[13]Nelson,J.R.,Liu,Y.,Fiez,J. & Perfetti,C,A.Assimilation and accommodation patterns in ventral occipitotemporal cortex in learning a second writing system[J].Human Brain Mapping,2009,(3).

[14]石定果,萬業馨.關于對外漢字教學的調查報告[J].語言教學與研究,1998,(1).

[15]施正宇.關于對外漢字教學一些問題的思考[J].國際漢語教育(中英文),2018,(3).

[16]李潤生.漢字教學法體系及相關問題研究[J].語言教學與研究,2015,(1).