指向法律思維的案例教學(xué)探索

張麗琴

摘? ?要:《道德與法治》六年級上冊(《法治教育專冊》)教學(xué)目標(biāo)重在讓學(xué)生培養(yǎng)法律意識,形成法律思維。案例教學(xué)可以縮短課堂與學(xué)生生活之間的距離,對法治教育專冊的教學(xué)有著重要的意義。選取精簡的文字、直觀的圖表、動態(tài)的視聽等多種方式呈現(xiàn)案例,運(yùn)用時更對其進(jìn)行多項配合、案例組合、驅(qū)動性問題設(shè)計等針對性設(shè)計,能更好地凸顯學(xué)生主體地位,重視學(xué)生的參與體驗,讓法律思維植根于心。

關(guān)鍵詞:小學(xué)道德與法治;案例教學(xué);法律思維

中圖分類號:G623.15? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A? ? 文章編號:1009-010X(2022)04-0054-05

統(tǒng)編版《道德與法治》六年級上冊即《法治教育專冊》,第一次以集中一冊的方式呈現(xiàn)法治教育內(nèi)容,特點(diǎn)鮮明;內(nèi)容的表述科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn),很多都是法治專業(yè)用語;有大量的法律知識、法律規(guī)范條文……本文就以《法治教育專冊》為例聚焦案例教學(xué),展開探索。

一、依托案例教學(xué)的必要性分析

依托案例教學(xué),在道德與法治課程中滲透法律思維,是由《法治教育專冊》的特點(diǎn)決定的。

(一)《法治教育專冊》旨在培養(yǎng)法律思維

對于德育教材而言,它要引領(lǐng)教學(xué)從知識學(xué)習(xí)到生活建構(gòu),因此,法治教育專冊的目標(biāo),不僅是讓學(xué)生了解法律知識,更要讓他們通過學(xué)習(xí)培養(yǎng)法律意識,形成法律思維。

法律思維是指“從法律的角度和邏輯觀察問題、分析問題和解決問題的思維方式”,針對小學(xué)生的年齡特點(diǎn),即指:在了解“法律是什么”的基礎(chǔ)上,從法律角度來觀察生活,分析生活問題,在生活中遇到問題能想到運(yùn)用法律來解決的思維方式。

(二)案例教學(xué)于培養(yǎng)法律思維有著重要意義

案例教學(xué)在很多學(xué)科教學(xué)中廣受重視,“如果我們要有那種能激發(fā)問題、引起思考的情境,那么我們就需要為學(xué)生安排主動性的作業(yè),并讓他們使用材料來完成所希望達(dá)到的目的”。案例就是這樣的情境材料,是將學(xué)生帶入特定情境,深入角色,組織學(xué)生學(xué)習(xí)教材,分析案例,滲透法律思維,培養(yǎng)學(xué)生分析和解決實際問題能力的一種教學(xué)方法。

案例教學(xué),大大縮短了課堂與學(xué)生生活之間的距離,對學(xué)生學(xué)習(xí)法律知識,培養(yǎng)法律意識,形成法律思維,有著重要的意義。

二、依托案例教學(xué),培植法律思維的策略

如何在小學(xué)道德與法治課堂教學(xué)中運(yùn)用案例教學(xué),是本文著重論述的問題。

(一)案例選取,注重典型性特點(diǎn)

案例是案例教學(xué)的基礎(chǔ),也是實施案例教學(xué)的關(guān)鍵。案例教學(xué)是“運(yùn)用典型案例的一種教學(xué)方法”,因此案例的選取,應(yīng)該與本課程的內(nèi)容緊密相關(guān)。《義務(wù)教育品德與社會課程標(biāo)準(zhǔn)》指出:要注重與“學(xué)生生活和社會的聯(lián)系”,注重與學(xué)生“現(xiàn)實生活聯(lián)系起來”,在選取案例時“增進(jìn)課程內(nèi)容的現(xiàn)實性和親近感”。因此,選取案例應(yīng)符合以下要求:

1.案例體現(xiàn)生活性。本課程的生活性特點(diǎn)決定了我們的案例選取必須緊密聯(lián)系學(xué)生的生活。教師要在研究教材的基礎(chǔ)上,從本班學(xué)生的生活實際出發(fā)選取案例。“必須保證案例來自生活,切忌主觀臆想和虛構(gòu)事實……真實的案例可以帶給學(xué)生身臨其境的學(xué)習(xí)感受”。當(dāng)課堂案例體現(xiàn)了生活性時,就能把學(xué)習(xí)與真實生活鏈接起來,使學(xué)生主動、投入地去發(fā)現(xiàn)問題、深入探究、解決問題。

“感受生活中的法律”一課,若直接運(yùn)用教材配圖,顯然效果不佳。教學(xué)中我們將它替換成“研學(xué)旅行”“拓展活動”等本班同學(xué)近期參與的活動,這是大家親歷的、熟悉的,真正體現(xiàn)生活性的案例。

案例,應(yīng)從學(xué)生生活中提取,針對課堂教學(xué)目標(biāo)進(jìn)行加工,“拿來主義”式的直接運(yùn)用,達(dá)不到應(yīng)有效果。體現(xiàn)生活性的案例,能促進(jìn)課堂更好地達(dá)成“感受法律無處不在”的目標(biāo),也讓法治知識的獲得更加自然,更加高效。

2.案例具有代表性。典型性的案例應(yīng)該有一定的代表性,“代表性”指教學(xué)中所使用的案例,應(yīng)該針對法治教育的內(nèi)容,在案例中蘊(yùn)含法律知識。

在“知法守法 依法維權(quán)”一課,我們選用“校園欺凌,未成年少女被判刑”的案例:

此案例是觸犯刑法的代表性案件,其一,這是未成年人第一次因為校園欺凌獲得刑罰;其二,此案例能讓學(xué)生清楚地了解到紀(jì)律與法律的區(qū)別;其三,案例涉及到“中華人民共和國刑法”和“中華人民共和國未成年人保護(hù)法”,法治教育內(nèi)容具有針對性。

具有代表性的案例,能讓學(xué)生切身體會到法律就在身邊,更能夠指導(dǎo)其生活,一旦遇到類似的事情,可以運(yùn)用相應(yīng)的法律解決,這對滲透法律思維有著重要的意義。

3.案例富有時效性。我們處在一個飛速發(fā)展的時代,案例應(yīng)以今天所面臨的疑點(diǎn)難點(diǎn)為著眼點(diǎn)……展示的事實材料應(yīng)該是與整個時代相對應(yīng)的。教材的內(nèi)容往往滯后于學(xué)生的生活,因此,教師要密切關(guān)注社會發(fā)展,將富有時效性的案例引入到教學(xué)中。

首先要體現(xiàn)“時”,用新近發(fā)生的鮮活案例進(jìn)行教育往往更加有效;其次要體現(xiàn)“效”,要分析案例對法治課堂教學(xué)的開展、對學(xué)生提升法治知識的認(rèn)識等是否有幫助。

“我們受特殊保護(hù)”一課,選取2019年2月28日安徽省銅陵市的一則新聞,將其以案例形式出示:

富有實效性的親近感引起了學(xué)生的強(qiáng)烈興趣,緊接著讓學(xué)生選擇立場展開討論,就水到渠成了。進(jìn)而對“我們是未成年人”、對“法律規(guī)定達(dá)到一定的年齡才享有相應(yīng)的權(quán)利,承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)或責(zé)任”有了更深刻的理解。

典型性的案例,是在道德與法治教學(xué)中滲透法律思維的最佳載體。案例選取要突出“源于學(xué)生生活、具有代表性、富有時效性”等特點(diǎn),需根據(jù)教學(xué)目標(biāo)有針對性地取舍、整合,以更好地滲透法律思維,培養(yǎng)遇事找法的意識和習(xí)慣。

(二)案例呈現(xiàn),講求多樣化方式

如開篇所說:法制教育專冊更重要的是讓學(xué)生通過學(xué)習(xí)培養(yǎng)法律意識形成法律思維。而案例教學(xué)的一大特點(diǎn)就是注重實際情境的描述,不能簡單照搬,需要教師針對目標(biāo)對其進(jìn)行再處理、再創(chuàng)作。因此,我們就要格外重視多樣化的案例呈現(xiàn)方式,引領(lǐng)學(xué)生融入到情境中去深入體驗。

1.精簡的文字,凸顯案例關(guān)鍵要素。課堂時間有限,為了便于學(xué)生閱讀、提高效率,以文字方式呈現(xiàn)的案例一定要精簡。根據(jù)目標(biāo),提取出最重要、最關(guān)鍵、最有針對性的要素,凸顯案例關(guān)鍵點(diǎn),簡潔明了地表達(dá)出來。

如“我們受特殊保護(hù)”一課的案例,原文數(shù)千字,而我們將其引入課堂的目的,是借案例引導(dǎo)學(xué)生展開討論,從而了解“未成年人”的概念及相關(guān)的法律法規(guī)。于是,針對目標(biāo)將其加工成為百字案例,凸顯出案例關(guān)鍵點(diǎn)。

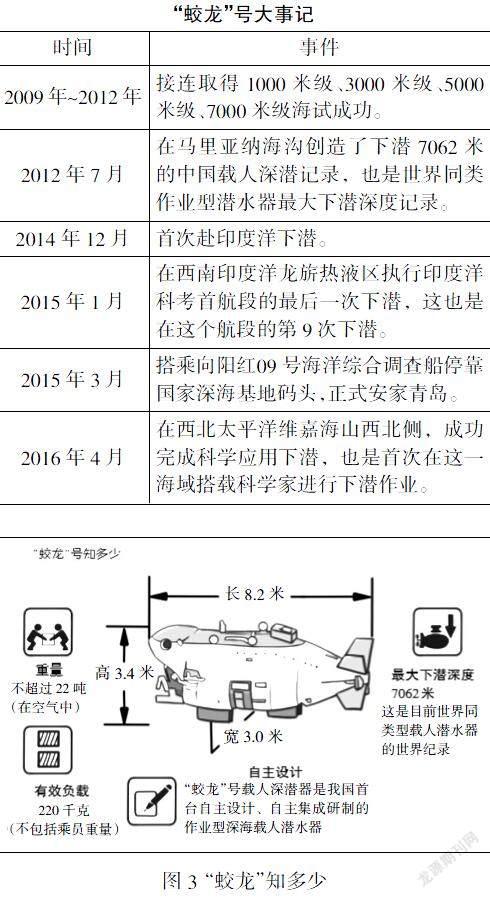

2.直觀的圖表,呈現(xiàn)案例豐富內(nèi)容。不管是圖還是表,所容納的信息遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于文字,并且具有直觀形象、簡明扼要等優(yōu)勢,通過圖、表,學(xué)生能快速地獲取信息,獲取大量的信息。

在“公民意味著什么”的“我是中國公民”板塊中,引導(dǎo)學(xué)生交流祖國舉世矚目成就時,重點(diǎn)以“蛟龍”號為案例,出示表格和圖片。學(xué)生在了解祖國載人深潛技術(shù)方面的成就時,深深體會到作為中國公民的自豪,法制教育和愛國教育自然地融為一體。

教學(xué)中可根據(jù)案例特點(diǎn)進(jìn)行提煉,選擇恰當(dāng)?shù)男问綄⑿畔ⅰ?shù)據(jù)以圖、表等方式呈現(xiàn),力求簡潔而高效。

3.動態(tài)的視聽,展現(xiàn)案例生動情境。“知識的開端永遠(yuǎn)來自感官”,動態(tài)的視聽能生動展現(xiàn)案例的真實情境,調(diào)動學(xué)生參與其中,吸引其注意力,縮短了案例與學(xué)生的時空距離。

新聞鏈接——上文“校園欺凌,未成年少女被判刑”這一案例,我們采用新聞鏈接的形式,直接在課堂上播放視頻。這一代表性的案例,讓所有學(xué)生都知道了校園欺凌的法律后果,能對欺凌者產(chǎn)生足夠的威懾力。

動感演繹——“國家機(jī)構(gòu)有哪些”一課“活動園”是以黃海洋一家在周六的活動為案例的,將它做成動感短視頻配上同學(xué)的講解,讓同學(xué)們在觀看、聽講解的過程中尋找線索,來判斷哪些是國家機(jī)構(gòu)。

百聞不如一見,視頻、音頻、動態(tài)圖片……以動態(tài)的視聽方式來呈現(xiàn)案例,讓案例更加形象生動,讓學(xué)生樂于與之對話。

以上呈現(xiàn)方式各有優(yōu)勢,可根據(jù)課堂所需針對性地組合使用。不管以何種方式呈現(xiàn)案例,都應(yīng)以提高案例的使用效率為目標(biāo)。

(三)案例運(yùn)用,力求針對性設(shè)計

案例運(yùn)用,是道德與法治課中開展案例教學(xué)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。運(yùn)用得當(dāng),能使課堂效率倍增。要研究教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)目標(biāo),要研究學(xué)情,更要進(jìn)行針對性設(shè)計,以更好地引導(dǎo)學(xué)生在學(xué)習(xí)法律知識的同時培養(yǎng)法律思維能力。

1.多項配合,生動地再現(xiàn)生活場景。課堂所用案例,如果能再現(xiàn)生活場景,必然能引起學(xué)生共鳴,學(xué)生會從中獲得親歷性的體驗,課堂收效更佳。

如“國家機(jī)構(gòu)有哪些”一課,我們以動感演繹的方式在課堂上呈現(xiàn)案例——“黃海洋一家在周六的活動”,大家跟著短視頻去體驗,興致盎然。同學(xué)們觀看、聽講解的過程,其實也是對自己真實生活經(jīng)歷的重溫。學(xué)生不僅能找到身邊的國家機(jī)構(gòu),還能羅列出它們的職權(quán),更深刻地感受到生活離不開國家機(jī)構(gòu)的保障。

文字配圖片,文字配表格,圖片配音樂,圖片配講解……多項配合,達(dá)到生動再現(xiàn)生活場景的目的,為學(xué)生創(chuàng)設(shè)情境,讓他們自然而然地成為案例的主體。

2.案例組合,巧妙地展現(xiàn)情節(jié)沖突。當(dāng)兩個案例形成一定的沖突時,可以將它們進(jìn)行組合,使其對學(xué)生的認(rèn)知形成一定的沖擊力,能產(chǎn)生意想不到的效果。

如“公民意味著什么”一課,教師出示案例:

緊接著再出示案例:

案例組合形成沖突,引發(fā)學(xué)生思考,在此基礎(chǔ)上做出分析、判斷,認(rèn)識到我們要妥善保護(hù)好自己的身份證信息,也要在身份證查驗時履行配合義務(wù)。

此過程中,學(xué)生充分參與其中,改變了傳統(tǒng)的學(xué)習(xí)法律知識的教學(xué)模式,結(jié)論是他們自主得出的,對實踐遷移有著正向的指導(dǎo)作用。

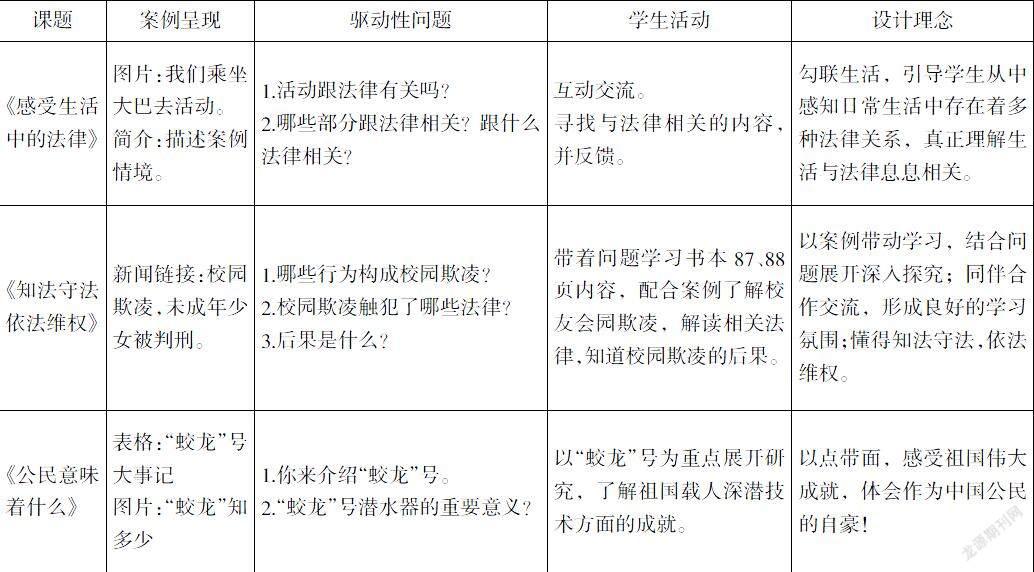

3.驅(qū)動性問題,充分地助力學(xué)生探討。“提出切中要害的和關(guān)鍵性的問題。這些問題可以促使學(xué)生對某一問題進(jìn)行更深入的思考”,要想更好地發(fā)揮案例教學(xué)的作用,需要設(shè)計與案例情境相匹配的驅(qū)動性問題,以激發(fā)學(xué)生思維,鍛煉其分析問題、解決問題的能力,進(jìn)而滲透法律思維。

選取幾個案例來說明:

案例教學(xué),是在學(xué)生探究的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,僅呈現(xiàn)案例不進(jìn)行思考,不讓學(xué)生自主學(xué)習(xí)發(fā)現(xiàn),就很難得到真正的學(xué)習(xí)體驗,達(dá)不到案例教學(xué)的目的。驅(qū)動性問題將帶動學(xué)生積極思考,在充分探究的過程中自然而然地獲得體驗。

生動地再現(xiàn)生活場景、巧妙地展現(xiàn)情節(jié)沖突、充分地助力學(xué)生探討……案例運(yùn)用的策略并不止這些,教師要針對課堂內(nèi)容、教學(xué)目標(biāo)、學(xué)生需求合理運(yùn)用,“教師的任務(wù)是促成討論,在討論的過程中,要盡可能讓學(xué)生去發(fā)言、思考”,凸顯學(xué)生主體地位,重視學(xué)生的參與體驗。

魯潔教授曾指出本課程是“兒童學(xué)習(xí)過有道德的社會生活的課程”,《法制教育專冊》,不只是讓學(xué)生學(xué)習(xí)法律知識,更預(yù)設(shè)了引導(dǎo)兒童生活建構(gòu)的教學(xué)目的,這是需要通過關(guān)注生活、反思生活和超越生活這三個緊密相連的板塊來實現(xiàn)的。在法制專冊的教學(xué)中,依托案例教學(xué),將法律知識生動地呈現(xiàn)在課堂,拉近法律與學(xué)生的距離,讓法制教育專冊向日常生活延伸。案例教學(xué),是在道德與法治課堂中滲透法律思維的有效方式。

參考文獻(xiàn):

[1]章? ?樂.引導(dǎo)兒童生活的建構(gòu):小學(xué)《道德與法治》教材對教學(xué)的引領(lǐng)[J].中國教育學(xué)刊,2018,(01).

[2]杜威·約翰.民主主義與教育[M].林寶山,譯.臺北:五南圖書出版公司,1978.

[3]鄭金洲.案例教學(xué)指南[M].上海:華東師范大學(xué)出版社,2000.

[4]金榮君.核心素養(yǎng)視野下初中道德與法治案例教學(xué)法的運(yùn)用[J].文學(xué)教育,2018,(08).

[5]施海霞.道德與法治課整合案例教學(xué)的實踐[J].德育與成才研究,2019,(10).