主旋律題材的破浪崛起

王琛 睎

〔關鍵詞〕舞劇;主旋律題材;永不消逝的電波

舞劇作為融合舞蹈、戲劇、音樂的表演形式,在以舞蹈為核心表達手段的基礎上,極大拓展了敘事空間和審美內涵,實現了人物命運與舞蹈表達的交織,思想主題與聲光體驗的融合。我國舞劇的創作可以一直追溯到公元前11世紀西周時期的《大武》,其講述了武王滅商的歷史事件①。時至當代,舞美、聲光的綜合發展,以及西方舞蹈表達形式的引入,為我國舞劇的創作與發展提供了更為廣闊的空間。但自《紅色娘子軍》《白毛女》之后,主旋律題材舞劇似乎逐漸淡出觀眾的視野,究其原因,無非是社會時代發展的主調已從“革命生活”轉至“經濟生活”,部分主旋律題材舞劇不論是情節構造、人物塑造,還是思想主題,均脫離了當代生活,因此備受冷落。然而,韓真、周莉亞共同創編的主旋律題材舞劇《永不消逝的電波》,卻找到了別具風格的表達路徑,進而在敘事、舞蹈表達、戲劇結構方面實現了創新,為主旋律題材舞劇的創作探討了新思路和新方式。舞劇《永不消逝的電波》自公演以來所收獲的種種贊譽,足以為主旋律題材舞劇的創作提供豐富借鑒和經驗。

一、時代群像:典型人物的典型塑造

舞劇之所以稱之為“劇”,是因為其通過舞蹈的形式實現了戲劇的表達。而在戲劇當中,人物的塑造永遠是難以撼動的核心。黑格爾在《美學》中認為:戲劇是史詩的原則和抒情詩的原則經過調解、轉換而形成的統一。②由此可見,戲劇本身就是人物個人的內心的意志通過外化的行動,最終形成的結果。《永不消逝的電波》在創編中同樣遵循了這一原則,以我黨上海地下工作者、烈士李白(舞劇中化名李俠)為核心人物進行情節的鋪排,通過對李俠的塑造完成全劇的敘事。但作者在全劇表達中并未將整個視角僅僅置放在李俠這一獨立的人物形象上,全劇敘事中李俠個人的獨舞極少。相反,作者在敘事過程中選擇了革命時代各類典型人物,車夫、行人、記者、小老板等,通過具有典型性、象征性的人物形象塑造,完成了時代群像的描繪。時代群像與主人公李俠個人命運的發展,構成了《永不消逝的電波》中基本的敘事脈絡,它們互相呼應,極大地拓展了舞劇的敘事空間和表達效果。

創作者首先通過典型人物塑造、特定環境營造的方法突出了主人公李俠的個人發展。在人物外在形象的刻畫中,韓真、周莉亞選擇了觀眾接受程度較高的“地下工作者”形象。在劇中編導運用李俠身著長衫的特寫,以此來展現李俠從革命戰士轉變為地下工作者的形象轉變及命運轉變。而在李俠個人舞蹈動作語匯的創編中,則堅守“大小融合、緩急有章”的基本思路。他通常以大幅度的動作表達為基準,又兼顧小幅度的細節性動作為點綴,呈現他個人作為地下工作者的浩然正氣與謹小慎微的性格特點,并通過動作的緩急變化,一方面推動敘事場景的構建,另一方面表現李俠個人在面對敵特時的智慧。簡單來說,創作者通過直觀性的人物形象塑造和動作表述,讓作為主人公的李俠形象呼之欲出,為觀眾烙下了深刻的印記。

其次,在對主人公典型形象塑造的基礎上,作者又以時代為構面,選擇了彼時上海不同性格、不同立場、不同工作的多個角色,共同完成了時代群像的刻畫。這些人物的刻畫既具有角色本身的特殊性,包括服裝、表情、舞蹈動作等,又具有時代賦予的象征性。長衫、雨傘、活潑的記者與他手中復古的相機,在場與場的快速切換中,形成了視角的聚集和人的流動——一面是主人公穩若泰山的堅定表達,一面是時代群像的快速切換,共同構建了新中國成立前夕風云變幻、危機四伏的上海灘。簡而言之,創作者韓真、周莉亞以李俠的個人命運為線索進行了“戲劇空間”的構建,又以舞蹈為線索完成了“表達空間”的塑造。在這個過程中,作為敘事線索的主人公與所有舞者是息息相關的,他們既實現了對記憶深處、久遠的“革命夢境”的渲染,又通過彼此關系的建立,完成了對主人公性格、形象特點,以及在此基礎上命運驟變的闡述。

這種時代群像的塑造方式,實現了《永不消逝的電波》中“無限”的敘事空間。在作品中,我們可以看出創編者通過多樣的人物,以多變的敘事視角,不斷豐富著作品本身的內容。其中,既有李俠夫婦在無數黑色雨傘的浮動中快速穿行的命運預示,也有兩人在閣樓間的互相牽絆與關懷。這不同的場景,可以說是從全景到“特寫”的變化,進而形成時代與個人的交織。由此可見,時代群像的塑造不僅為《永不消逝的電波》提供了“上帝視角”——從主人公、車夫、記者的不同視角推動敘事的發展,也為作品提供了“電影視角”——配合光影、段落完成類電影的景別變化,引導觀眾的思緒。

二、虛實之美:夢與舞的交織

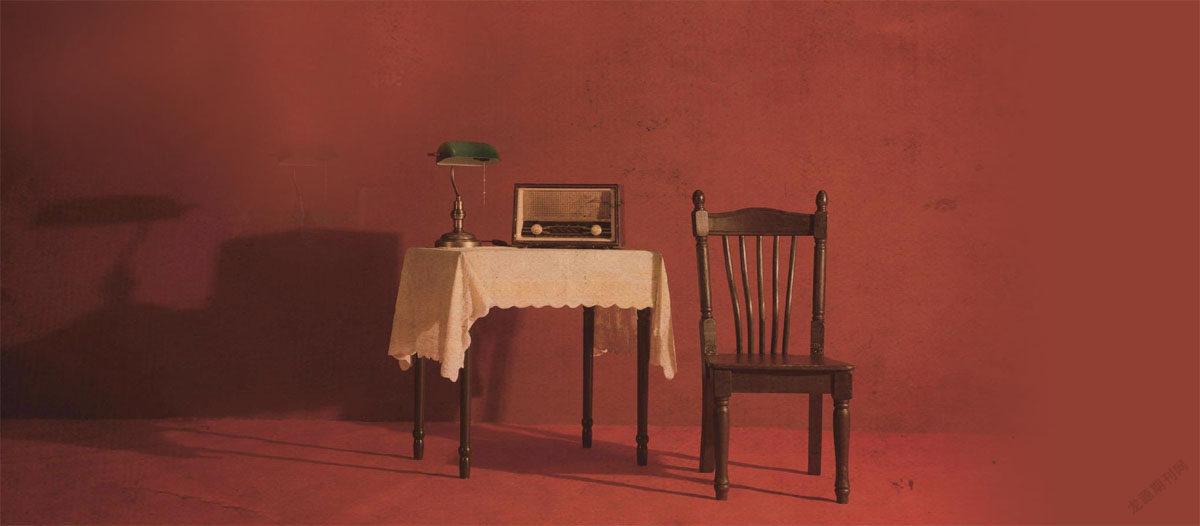

戲劇符號學認為,戲劇在表達過程中的核心要素是“符號”③。在舞劇當中,全劇的思想主題、情感主題與戲劇中的“符號”是一脈相承的,同時也是創作者通過舞劇進行表達、觀眾通過舞劇了解創作者指向的鑰匙。但是此處的“符號”并不是指傳統意義上的數字、圖畫等,而是舞劇中所有具有象征意義的表達都可以稱之為“符號”,或是一個人物、或是一個動作,亦或是一個畫面。例如,《永不消逝的電波》中,李俠在跟愛人短暫溫存之后,邁上閣樓,獨自通過發報機傳遞信息。在情景環境構造中,韓真、周莉亞創造性地構建了閣樓這一途徑,從而實現了畫面的象征含義。于是,觀眾可以看到李俠在畫面上方獨自發報,愛人在下方密切關注。這一畫面也就形成了具有象征含義的符號,包含三種象征:一是對李俠與愛人之間的革命愛情的高度表達,展現了兩人在危機背景下的愛戀;二是對李俠個人命運、夫妻命運的預示;三是對李俠地下工作的解讀和暗示,展現了李俠在敵人重重、危機四伏的上海灘,始終是孤立的、無助的。

安娜·內斯菲爾德說:“戲劇符號是創作者的夢境與觀眾的夢境互相溝通的橋梁。”④通過戲劇符號的解讀,我們可以看出《永不消逝的電波》是夢與舞的交織。為什么這樣說呢?因為舞劇的關鍵在于“舞”和“劇”。“劇”以具體的敘事為內容,“舞”則以動作造型和人物內心情感活動為內容進行表達。我們可以將其理解為,舞蹈的本身就是一種符號,作為人類最古老的藝術之一,是人類通過肢體動作和造型的方式開展自我內心情感表達的方式,原本就具有高度的象征性。在此基礎上,在舞劇中,舞蹈在原本的象征含義下又是戲劇敘事的組成,成為一種敘事的“語言”。如果像安德烈巴贊所說的那樣,鏡頭是電影敘事的語言,那么舞蹈便是舞劇的敘事語言。

在《永不消逝的電波》中,基于舞蹈表達所形成的具有象征含義的“夢境”,可以說貫穿全劇。在全劇的開始階段,李俠獨自身著淺色長衫出現在無數流動起伏的黑色雨傘當中,便是一場具有象征意義的夢境表達。其中,以迅速的舞步、高低起伏的舞姿配合黑色雨傘所形成的背景,不僅展現了上海多雨、摩登的城市形象,為開展敘事奠定基礎,同時還象征著李俠進入上海灘之后所面臨的暗流涌動、間不容發的斗爭局勢;而李俠以淺色長衫的形象出現,腳步穩健、表情冷靜、動作強勁而有節奏,跟快速浮動、略顯慌亂的群舞之間形成了鮮明的對比,進而在完成人物塑造的同時,彰顯了環境,表達了李俠個人命運的走向。這一場頗具象征性的畫面構造,最終形成了作者最初的夢境,以動作、造型、道具、燈光和音樂共同構成了夢境中漫長故事的開端。可以說,《永不消逝的電波》雖然是以李俠個人命運為線索開展敘事的,但本質上均是對作者夢境的表達,而作者在這一夢境中希望達到兩個目的:

第一是對個人思想、情感的表達。在這個過程中,《永不消逝的電波》不同于傳統主旋律題材的舞劇,強調對高、大、上的革命人物塑造,從而以人物推動觀眾思考。韓真、周莉亞在創編中,采納了現代舞的核心思想,在人物塑造和夢境的營造中更加強調“個人意識與價值”。即便是在對主人公李俠的塑造中,也不再單一強調對正面人物的正面表達。例如,全劇不僅渲染了李俠與妻子的愛情故事,也表達了他在敵特中間智慧的周旋。簡而言之,他并不是傳統主旋律題材下毫無弱點的主人公,而是也具有七情六欲,脆弱與勇敢并存的“真實的人”。在展現人的真實性方面,《永不消逝的電波》的作者毫不掩蓋他們對人的情感的關注,劇中不僅有李俠個人情感抒發的獨舞片段,也有大量群舞的片段,通過不同角色在造型和動作方面的差異化表達,既完成了個人的塑造,也實現了人物關系的引導。

第二是通過多種方式構建戲劇夢境,通過虛實交織實現全劇的升華。例如,李俠在報社經受敵特考驗的片段中,作者首先通過他個人獨舞的方式,以緩慢、抒情的音樂配合有力而大幅度的動作,展現了他個人對黨的忠誠和革命事業的堅持,可以視為作者借助主人公表達的幻想,是李俠腦海中個人的意念,此為虛的方面;隨后,李俠進入報社,他的表情和動作隨即發生了根本性變化,呈現為果敢的、堅毅的、游刃有余的舞蹈動作,展現了他在敵特的懷疑、暗算下的智慧,此為實的方面。虛實交織下,作者不僅完成了敘事的目的,更輔以報紙、雨傘、公文包等道具,構建出一場美輪美奐的夢境。

三、意境深幽:人的價值

韓真、周莉亞在《永不消逝的電波》中呈現出強烈的后現代主義思想。后現代主義是在第二次世界大戰之后西方出現的哲學思潮,其不僅引起了廣泛的文學創作,同時也對舞蹈、美術、戲劇形成了廣泛的影響。后現代主義不再以現代主義中的個人意識為核心,而是在此基礎上,更加關注人的“狀態”⑤。其不僅強調人的價值,強調人在世界中的主體位置,同時也關注人在社會生活等諸多方面的存在狀態,認為善與惡、真與美都是人在生存狀態下的選擇和呈現。

相比于傳統主旋律題材舞劇,《永不消逝的電波》首先在主題的設定中,就突出了“人的價值”⑥。在全劇中,作為主人公的李俠,不再是傳統性的高大上形象的塑造,而是有自己情感牽掛、有夢想、有恐懼同時又有理想的“真實的人”。作者主要通過兩種方式呈現這種真實性。第一是通過李俠與愛人之間的情感塑造,引導觀眾認識兩人彼此之間的情感羈絆和愛戀,而這種情感的表達則是跟每一個觀眾具有共鳴感的,因為任何一個人在現實生活中都有自己愛戀的人,因此也有自己的情感牽掛。李俠在堅守革命理想的過程中,又對自己的愛人呈現出柔情、不舍的一面。這種人物關系的塑造,也就讓李俠這樣一個地下工作者從傳統敘事中的“神”轉變成為了“人”。第二是通過場景化的結構,引導觀眾認識李俠所處的“存在狀態”。所謂的存在狀態,即通過不同的、具有典型性的場景引導觀眾對主人公形成全面的認識。于是,《永不消逝的電波》中,作者對于李俠的塑造不再僅關注他的“地下工作”場景,而是在塑造中既呈現了他從革命戰士轉變成為地下工作者的過程,包括形象上的轉變和思想上的轉變,也全面呈現了他的家庭、工作、個人夢境。通過一個個場景的串聯,觀眾能認識到李俠在敵后工作時的機敏、靈活;也能認識到他對愛人的柔情和細致;更能認識到他在個人命運和國家命運雙重選擇下的個人堅持和無私奮斗。不同場景的塑造,不僅幫助觀眾全面認識了李俠作為“真實的人”的不同側面,構建起一個立體、豐富、栩栩如生的人物,同時也極大地豐富了全劇的敘事空間和審美內涵。

當然,《永不消逝的電波》中作者對于個人價值與精神的呈現,不僅僅集中在主人公的塑造上,而是全面而深入的。作者在主旋律題材舞劇的創編中,也打破了所有角色人物的塑造。在傳統的主旋律題材舞劇中,矛盾的構造基于正面、反面人物的塑造,所有人物均是“臉譜化”的,主人公永遠是正確的、無畏的、勝利的;對立面的反面人物永遠是邪惡的、無惡不作的。但是在《永不消逝的電波》中,作者創造性地打破了所有角色人物的塑造方式,跟主人公對立的反面人物并不是絕對的邪惡,他們也有自己的考量、有自己“人”的一面。他們并不是絕對的“壞人”,而是在時代背景下有自己立場、利益和訴求的人。

對于“真實的人”的關注和塑造,以及由此形成的全劇立意,是《永不消逝的電波》相比于其他傳統主旋律題材舞劇作品的最大的區別。而對于人的關注也塑造了《永不消逝的電波》的根本氣質。作者通過這種方式,既展現了革命先烈真實的處境和成長,進而呈現出他們精神和工作的偉大,又激發了觀眾的深刻思考,引導觀眾形成了深刻的共鳴,從而推動全劇幽深的意境。

四、結語

舞劇最后,作者以“長河無聲奔去,唯愛與信念共存”作為全劇的點睛之筆,這進一步闡明了全劇的思想主題。所謂長河,如歷史和記憶,它如漫漫長河奔騰而去、一去不返;但是無論滄海桑田,革命者本身所具備的愛和信念,將歷久彌新,永遠記載在光輝的史冊中和民眾的心中。整體而言,韓真、周莉亞作為我國優秀的舞蹈創作者,在《永不消逝的電波》中以全方位的創新,基于戲劇敘事營造出了一場在民國時期的往事,借助革命先烈李俠的人生命運,通過造型、動作和舞美,以虛實相映的方式共同展現了革命先烈光輝的信念。其僅僅抓住對“真實的人”的關注,通過本土舞蹈文化的融入和“海派”風情的表達,為主旋律題材舞劇的創作打開了一條令人振奮的創新路徑。

參考文獻

①于平:《新時期中國舞劇創作的現狀、問題與對策》,《北京舞蹈學院學報》,2002年,第6期,第14-22頁。

②黑格爾:《美學》(朱光潛)譯,北京商務印書館,1987年,第240-242頁。

③谷容林:《戲劇符號學:理論、方法和歷史》,《藝海》,2018年,第3期,第5-8頁。

④安娜:《內斯菲爾德:戲劇符號學》,中國戲劇出版社,2004年,第28-32頁。

⑤王岳川:《后現代主義與中國當代文化》,《中國社會科學》,1996年,第7期,第26-34頁。

⑥包文華,呂靚偉:《舞劇〈永不消逝的電波〉的創作特點》,《當代音樂》,2021年,第8期,第152-154頁。

作者簡介王琛睎,碩士研究生,現漢江師范學院助教,研究方向為舞蹈表演。