基于肌電檢測觀察電針早期介入治療周圍性面神經麻痹的臨床觀察

張雪蓮 徐紅 熊尤龍 施靜

摘要:目的 基于肌電檢測分析觀察電針早期介入治療周圍性面神經麻痹的臨床療效,探討電針早期介入面癱的有效參數及可能的副作用。方法 將42例急性期周圍性面神經麻痹患者隨機分為電針組33例和普通針刺組9例。采用肌電圖儀進行電針治療前后,患側與健側的肌電圖檢測,分別記錄患側面神經顳支、顴支、頰支的運動傳導潛伏期、波幅以及所支配的額肌、眼輪匝肌、口輪匝肌的肌電活動,并與自身健側對比。結果 肌電圖:電針組治療前后的波幅缺失率比較具有統計學意義(P<0.05)。普通針刺組肌電圖顯示,額肌、眼輪匝肌波幅缺失率比較無統計學意義(P>0.05),而口輪匝肌治療前后波幅缺失率比較具有統計學意義(P<0.05);H-B分級量表:電針組組內比較,具有統計學意義(P<0.05);普通針刺組組內比較,具有統計學意義(P<0.05)。結論 電針與普通針刺均可改善面神經麻痹患者異常的面神經波幅,電針可改善額肌、眼輪匝肌、口輪匝肌波幅缺失率,而普通針刺僅對口輪匝肌波幅缺失率有較好改善作用;2組均可以降低周圍性面神經麻痹患者H-B量表等級;其機制可能與電刺激能改善損傷的末梢神經的傳導有關。

關鍵詞:面神經麻痹;急性期;肌電圖;臨床觀察

中圖分類號:R246 文獻標志碼:B 文章編號:1007-2349(2022)04-0042-04

周圍性面神經麻痹,臨床表現為口角向健側歪斜,病側露睛流淚、額紋消失、鼻唇溝平坦,少數患者還會出現耳后疼痛、頭暈等癥狀[1]。本病是針灸科常見病、多發病[2],約10%~25% 的患者會遺留明顯的后遺癥[3]。由于面神經支配著面部表情肌的運動,一旦受損會可造成不同程度的功能缺陷,且發病初期若未進行及時有效治療,容易出現面肌痙攣等后遺癥狀,對患者的生理和心理造成重大影響[4]。在臨床治療中,電針療法能夠刺激表情肌產生節律性收縮,有利于修復神經缺損,加快面神經炎性、水腫吸收進程,促進神經功能康復,從而促進受損神經恢復,能夠減輕患者癥狀,促進康復[5-7]。但是,有觀點認為,面癱急性期使用電針,會加重面神經水腫[8-9],并不支持使用電針。基于兩種觀點均有一定的科學依據,針對此進行科學研究具有重大意義。肌電圖是一種客觀評價面神經功能的檢查手段,彌補了臨床試驗中結論缺乏客觀依據的缺陷,成為定量檢測面神經運動神經纖維變性進展的常用方法[10]。故本研究于患者治療前、治療后進行肌電圖檢測,以此為客觀依據,觀察電針早期介入治療周圍性面神經麻痹患者的臨床療效,同時對使用電針可能產生的損傷做出評估。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本研究病例來源于2018—2019年云南省中醫醫院針灸科收治的42例面神經麻痹患者,根據計算機隨機分為電針組和普通針刺組。電針組共計33例;其中,男20例,年齡19~70歲,平均39.48歲,病程1~7 d;女13例,年齡25~67歲,平均47.77歲,病程2~7 d。普通針刺組共計9例;其中,男5例,年齡31~58歲,平均40.80歲,病程4~7 d;女4例,年齡24~41歲,平均32.33歲,病程4~7 d。

1.2 診斷標準 符合《中國特發性面神經麻痹診治指南》[11]中特發性面神經麻痹診斷標準。

1.3 納入標準 (1)符合診斷標準。(2)首次發病且病程≤7 d,未經任何治療者。(3)面癱表現為單側。(4)18歲≤年齡≤70歲。(5)簽署知情同意書。

1.4 排除標準 (1)合并有惡性腫瘤、傳染病、糖尿病等嚴重原發性疾病者和精神病患者。(2)其他類型神經麻痹。(3)體內裝有人工起搏器者以及不適合應用電刺激的患者。(4)針刺穴位或穴位附近皮膚有感染者。(5)不能完成基本療程,依從性可能不好者。

1.5 治療方法

1.5.1 普通針刺組 取穴參照《針灸治療學》[12]制定。主穴:陽白、四白、顴髎、頰車、地倉、翳風、牽正、太陽、合谷。配穴:風寒外襲配風池、風府;風熱侵襲配外關、關沖;氣血不足配足三里、氣海;瘀血阻絡配血海;痰濕阻絡配豐隆、三陰交。常規穴位消毒,采用規格為0.25 mm×40 mm華佗牌一次性針灸針進行針刺操作。針刺得氣后留針30 min。患者接受治療為每日1次,共治療4個療程,每個療程6 d,每療程之間休息1 d。

1.5.2 電針組 電針組在普通針刺組基礎上,針刺得氣后將2組穴位(地倉與頰車,顴髎與太陽)連接華佗牌SDZ-ⅡB型電針儀,采用疏密波,頻率為2Hz/100Hz,強度以患者舒適為度,并嚴格記錄患者耐受的電針的頻率閾值及強度輸出閾值,治療時間30 min/次,療程同普通針刺組。

1.6 療效觀察

1.6.1 肌電圖檢測 患者于治療前后均做肌電圖檢測,用以檢測面神經損傷及恢復情況。整個檢查過程中,患者保持為仰臥位,采用同芯圓針分別插入額肌、眼輪匝肌和口輪匝肌肌腹,觀察插入電位、肌松馳時自發電位和輕用力收縮時運動單位電位的波形、時限、波幅及最大用力收縮時募集電位。先測健側,后測患側,兩側對比。

1.6.2 分級標準 病變程度采用國際上公認的面神經功能評價標準:House-Brackmann 1~6級面神經分級標準[13]。所有患者面癱體征隨訪到起病后3個月。

1.7 療效標準

1.7.1 肌電圖標準 參考本實驗室正常參考值。(1)以本試驗室正常人面神經傳導波幅作為正常值范圍。計算患側面神經誘發電位(M波)波幅缺失率=(正常側波幅-患側波幅)/正常側波幅×100%[14]。(2)異常程度劃分:波幅下降<70%為輕度損害,波幅下降70%~90%為中度損害,波幅下降>90%為重度損害[7]。

1.7.2 臨床療效標準 完全恢復:面癱肌運動功能完全恢復,兩側對稱,H-B 評分1級;部分恢復:面癱肌運動功能較治療前有明顯改善,H-B 評分2~3級或在首次評分基礎上下降1級;未恢復:面癱肌運動功能無明顯改變,H-B評分4級或4級以上[15]。

1.8 安全性觀察及評價

1.8.1 安全性觀察 一般體檢項目于每個療程開始前記錄;血常規于入組當天和治療結束后檢查;針刺引起出血、暈針等不良反應隨時記錄。

1.8.2 安全性評價 記錄不同治療方案治療過程中出現的不良反應(癥狀、體征)、出現時間、持續時間、程度、處理措施、經過等,評價其與治療的相關性。安全性評價按照以下分級:1 級:安全,無任何不良反應;2 級:比較安全,有輕度不良反應,不需要任何處理可繼續治療;3 級:有安全問題,有中等程度不良反應,做處理后可繼續治療;4 級:因不良反應中止本研究。

1.9 統計學方法 采用SPSS26.0軟件進行分析,數據以(x±s)表示。無序分類資料用χ2檢驗或Fisher確切概率法檢驗;有序分類資料用秩和檢驗。以P<0.05為有統計學差異。

2 結果

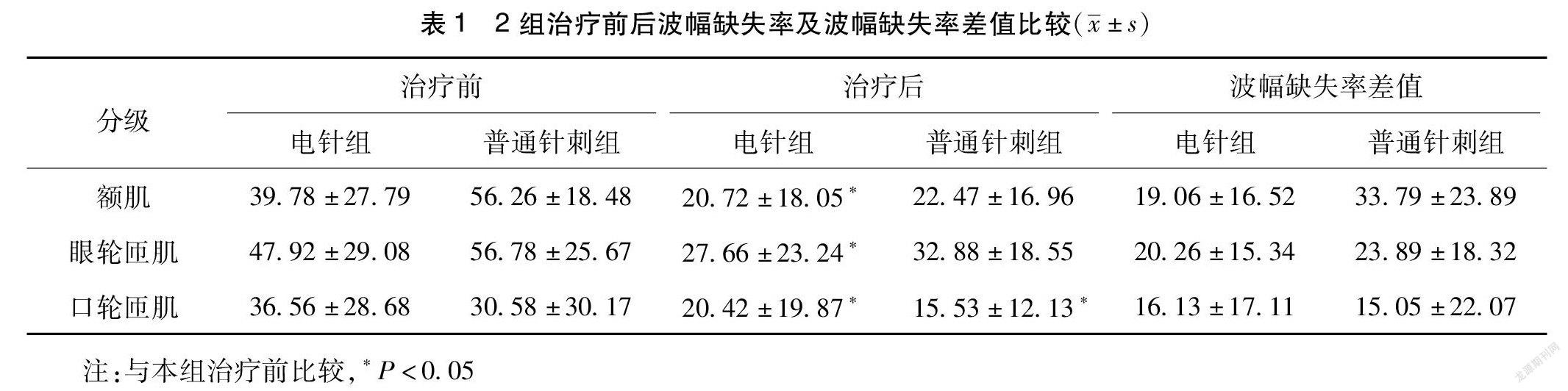

2.1 肌電圖檢測結果 見表1。電針組治療前后的波幅缺失率比較具有統計學意義(P<0.05)。普通針刺組肌電圖顯示,額肌、眼輪匝肌波幅缺失率比較無統計學意義(P>0.05),而口輪匝肌治療前后波幅缺失率比較具有統計學意義(P<0.05)。

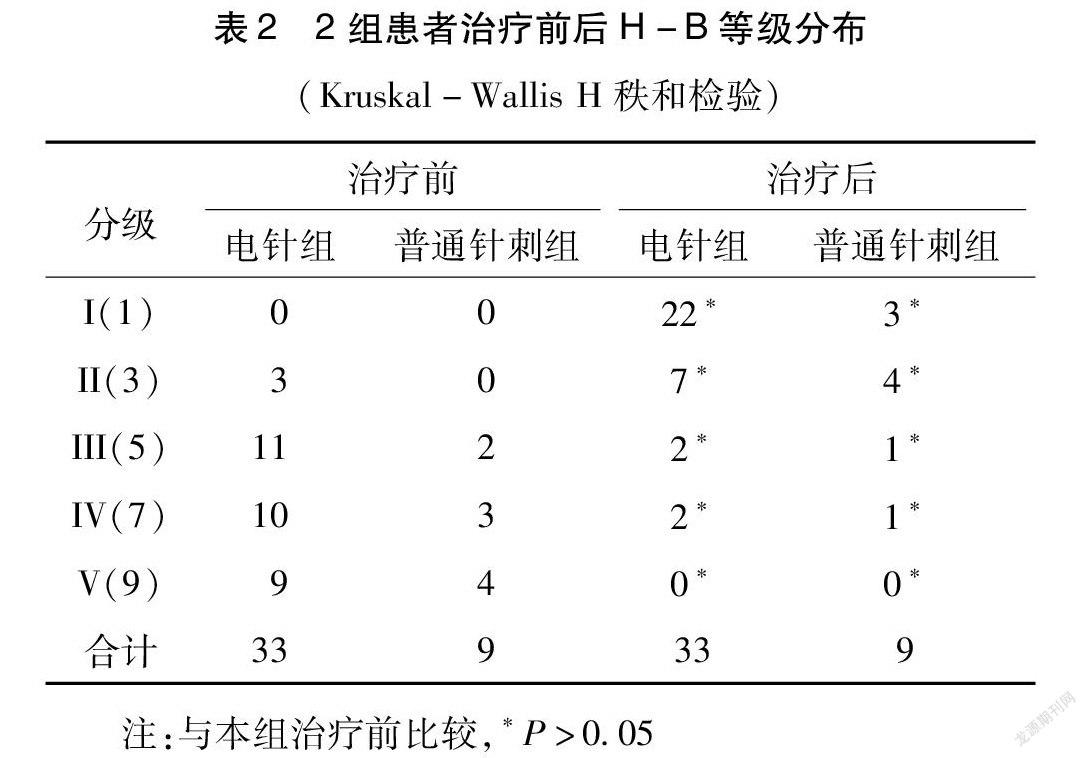

2.2 H-B分級量表 經Kruskal-Wallis H秩和檢驗。(1)電針組組內比較:治療前后秩和檢驗,Z=-5.014,P=0.000,具有統計學意義(P<0.05),提示電針治療前后具有顯著性差異。普通針刺組組內比較:治療前后秩和檢驗,Z=-2.694,P=0.007,具有統計學意義(P<0.05),提示普通針刺治療前后具有顯著性差異。(2)進一步比較分級降低差值,Z=-0.163,P=0.871,結果不具有統計學意義,提示電針降低分級差值與普通針刺降低分級差值比較,無統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.3 不良反應 2組患者均順利完成了研究,所有患者安全性指標檢查無異常,2組比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

3 討論

周圍性面神經麻痹屬祖國傳統醫學中“口眼斜”,“僻”、“口僻”等范疇,早在《黃帝內經》中就有對本病病因病機及治療的認識,如《靈樞·經脈》提出:“胃足陽明之脈,是動則病,口唇胗”,并在多部古籍中詳細記載了針灸對此病的治療,如:晉代的皇甫謐《針灸甲乙經》指出:“口不遂……,針刺以翳風穴為主有效。[16]”明代楊繼洲《針灸大成》曰“口眼斜,頰車、水溝、地倉……合谷、二間穴主之。[17]”中醫認為,勞作過度,機體正氣不足,脈絡空虛,衛外不固,風寒或風熱之邪乘虛入中面部經絡,出現口眼僻。電針治療[18-21]通過適度的穴位電刺激,刺激表情肌產生節律性收縮,從而促進受損神經恢復,電針對早期周圍性面癱治療療效優于在穩定期后治療。本研究旨在基于肌電圖分析電針治療面癱的臨床療效。對2組患者經治療前后H-B分級量表和肌電圖數據分析提示,電針及普通針刺均能降低H-B等級及波幅缺失率,改善面神經功能,兩種治療方案均為面神經麻痹的優勢治療方案;但電針在改善面神經整體功能恢復上更具優勢,而普通針刺在改善口輪匝肌的功能恢復上更突出。

學術界關于急性期是否能使用電針頗有爭議。多因素回歸分析結果表明[22-23],治療時機是影響預后的獨立因素,治療時間越早,預后越好[24]。同時,本研究通過不良事件的觀察及研究,早期介入電針治療,并無不良反應。因此,盡早采取相應的治療和干預措施,有利于提高臨床治療效果。在電針波形選擇方面,由于疏密波[25]對局部組織不容易出現適應性反應,交替出現的電流能使肌肉發生有節律的收縮與舒張,加強局部組織的血液循環和淋巴循環,消除炎性水腫,對一些軟組織損傷、神經肌肉麻痹疾病有一定療效,故本研究中電針波型選擇疏密波。

本病預后與面神經損傷程度、患者年齡以及是否合并有心血管疾病、糖尿病等疾病有密切關系。另外,面神經損傷程度也與預后有關。病情輕而發病時間短者預后好而病情重、發病時間長者預后差。肌電圖能夠客觀反映面神經功能狀態,是目前面癱較常使用的神經功能定性檢查方法。有研究顯示[26],因為病損早期電生理檢查只顯示部分異常,故面神經麻痹肌電圖檢查應在病程2~3周后進行。雖然面癱病肌電圖檢測的影響因素有待完善,但早期通過肌電圖對面神經損傷程度的檢測與治療及預后有著極大的意義。故肌電圖檢查在面癱治療中作為檢查療效及預后提供客觀證據方面有很大的研究價值。另外,本研究結果提示,在周圍性面神經麻痹急性期使用電針能較好的改善面神經的損傷,且無不良反應,其機制可能與電刺激改善損傷的末梢神經的傳導有關。在后續的研究中,應加大樣本量以及隨訪觀察,并分析不同電針波型對面神經麻痹患者療效的不同作用,以獲得更有力的研究證據。

參考文獻:

[1]王丹,賈云,汪愛華.Bell麻痹的研究進展[J].中醫臨床研究,2019,11(17):145-148.

[2]李世綽,程學銘,王文志,等.神經系統疾病流行病學[M].北京:人民衛生出版社,2000:265-268.

[3]Kong CC,Guo ZL,Xu XL,et al.Delayed Facial Palsy After Microvascular Decompression for Hemifacial Spasm[J].World Neurosurg,2020,134:e12-e15.

[4]Tollefson TT,Hadlock TA,Lighthall JG.Facial Paralysis Discussion and Debate[J].Facial Plast Surg Clin North Am,2018,26(2):163-180.

[5]Chen.N,Zhou M.He L,et al.Acupuncture for Bells palsy(Review)[J].The Cohrane Collaboration and published in The Cohrane Library.2010,8:1-28.

[6]馬紅濤,王煒,王卓文.電針及穴位貼片治療周圍性面癱臨床觀察[J].針灸臨床雜志,2012,28(11):30-32.

[7]伏曉虎.早期針刺治療周圍性面癱療效觀察[J].中國針灸,2007,27(7):494-496.

[8]林敏.周圍性面癱急性期電針治療引起并發癥臨床研究[J].中醫學報,2011,26(10):1275-1276.

[9]董態.急性周圍性面神經炎分期辯證針灸效果觀察[J].中醫臨床研究,2012,4(8):4-45.

[10]Nicholas S,Andresena D,Marlan R.Facial nerve decompression[J].Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg,2018,26:280-285.

[11]中華醫學會神經病學分會,中華醫學會神經病學分會神經肌肉病學組,中華醫學會神經病學分會肌電圖與臨床神經電生理學組.中國特發性面神經麻痹診治指南[J].中華神經科雜志,2016,49(2):84-86.

[12]高樹中.針灸治療學[M].北京:中國中醫藥出版社,2012:51.

[13]Brackmann D.Facial nerve grading system[J].Qtolaryngol Head Neck Surg,1985(93):146-147.

[14]盧祖能,曾慶吉,李承晏.實用肌電圖學[M].北京:人民衛生出版社,2000:338.

[15]宋春霞,謝增輝,何芳梅,等.神經肌電圖對特發性面癱治療及預后評估的研究[J].中風與神經疾病雜志,2012,29(4):60.

[16]晉·皇甫謐.針灸甲乙經.山東中醫學院校釋[M].北京:人民衛生出版社:1979:221-239.

[17]明·楊繼州.針灸大成[M].天津:天津科學技術出版社,2000:38-53.

[18]瞿群威,熊濤.電針治療不同病期周圍性面癱的臨床觀察[J].中國針灸,2005,25(5):323-325.

[19]張中一,劉茵.電針干預急性期周圍性面癱臨床療效觀察[J].上海針灸雜志,2009,28(9):517-519.

[20]鞠曉晶,李清華,劉立安,等.電針不同波形治療周圍性面癱的臨床研究概況[J].針灸臨床雜志,2012,28(10):71-73.

[21]劉立安,朱云紅,李清華,等.不同波型電針治療周圍性面癱的療效比較與安全性評價[J].中國針灸,2012,32(7):587-590.

[22]張彤,汪振宇.汪振宇用中西醫結合治療面神經炎的經驗介紹[J].光明中醫,2019,34(3):371-372.

[23]李敬仁.中西醫結合治療急性面神經炎57例臨床療效觀察[J].世界最新醫學信息文摘,2019,19(17):165-168.

[24]郭翠萍,朱志,楊萬珍.舌針配合體針治療面癱100例療效觀察[J].云南中醫中藥雜志,2018,39(10):56.

[25]余曙光,徐斌.實驗針灸學[M].北京:人民衛生出版社,2012:96.

[26]蔡慧敏,陳江云,劉鐵柱.神經-肌電圖檢測對周圍性面神經麻痹的臨床意義[J].臨床誤診誤治,2007,20(9):17-18.

(收稿日期:2021-12-27)