啄治配合中藥化痰祛瘀聯合穴位貼敷治療鼾癥的療效分析

李晶晶

摘 ?要:目的 ?分析鼾癥患者運用啄治法、中藥化痰祛瘀與穴位貼敷聯合方案治療的臨床療效。方法 ?選取2018年11月~2020年11月張店區中醫院接收的60例鼾癥患者,運用隨機數表法分為觀察組和對照組,每組30例。對照組患者給予臨床常規治療,觀察組則在對照組治療基礎上添加啄治、中藥化痰祛瘀與穴位貼敷聯合方案治療,對比兩組患者各項指標、炎癥因子水平、生活質量、中醫癥候積分。結果 ?治療前,兩組患者各項指標、炎癥因子水平、生活質量、中醫癥候積分對比差異無統計學意義(P>0.05),治療后,觀察組患者的呼吸暫停低通氣指數、最低血氧飽和度及氧減飽和度指數改善效果更佳,兩組各指標結果比較差異有統計學意義(P<0.05);治療后觀察組患者體內炎癥因子水平改善效果與對照組結果比較更佳,差異有統計學意義(P<0.05),觀察組患者最終獲得的治療總有效率高于對照組,用藥產生的不良反應發生率和一年后復發率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),觀察組患者癥狀改善顯著,生活質量明顯提高,差異有統計學意義(P<0.05)。結論 ?將啄治配合中藥化痰祛瘀聯合穴位貼敷運用在鼾癥患者治療當中,能夠進一步提升臨床治療效果、安全性以及穩定性,可盡早改善患者的臨床癥狀,降低疾病的危害性,提升患者的生活質量。

關鍵詞:鼾癥;啄治;中藥化痰祛瘀;穴位貼敷;療效分析

中圖分類號:R276.105 文獻標識碼:A 文章編號:1009-8011(2022)-9-0026-04

臨床西醫將鼾癥稱為睡眠呼吸暫停低通氣綜合征,該病會導致患者出現反復打鼾、呼吸暫停、憋醒、多動不安、多汗、夜尿增多以及睡眠行為異常等癥狀,嚴重影響患者的身心健康及生活質量[1]。臨床西醫針對此類疾病主要采取飲食控制、抗菌消炎藥物治療、手術治療和持續氣道通氣等方法,但治療后穩定性較差。若病情未得到良好控制,長期存在極易誘發心腦血管疾病,不僅會增加臨床治療難度,甚至會危及患者的生命安全[2]。中醫將其歸屬于“鼾眠”、“嗜睡”、“鼾癥”等范疇,其發病原因主要是由于脾虛失運、痰濁內生所造成的上阻于喉,故有鼾聲[3]。為此,本篇文章在西醫治療基礎上添加了啄治、中藥化痰祛瘀聯合穴位貼敷治療,并將最終所獲得的效果在下文中進行了闡述。

1 ?資料與方法

1.1 ?一般資料

選取2018年11月~2020年11月在張店區中醫院接受治療的鼾癥患者60例,以隨機數表法將患者分成觀察組與對照組,每組30例。對照組男18例,女12例;年齡30~65歲,平均年齡(47.5±2.2)歲。觀察組男19例,女11例;年齡30~66歲,平均年齡(48.0±2.4)歲。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具備臨床可比性。本文研究內容已經通過張店區中醫院醫學倫理委員會批準,所有患者均自愿接受本次治療,并自愿簽署知情同意書。

西醫診斷標準:依據《2011年睡眠呼吸暫停綜合征》[4]中的診治標準,臨床體征:①日間嗜睡依據(ESS)評分量表為≥9分;同時存在睡眠打鼾、呼吸規律紊亂或呼吸間斷性停止。②通過多導睡眠(PSG)監測顯示7 h睡眠時間內存在呼吸暫停低通氣指數≥5次。③病情程度標準:輕度=低通氣指數≤20次/h;中度20~40次/h;重度≥40次/h。

中醫診斷標準:依據《中醫病證中鼾證診療》[5]標準,中醫辨證確診為痰濕阻滯型。主要癥狀為睡眠打鼾和呼吸間斷性停止;次要癥狀主要表現為胸悶氣短、日間乏力和嗜睡。舌脈表現為脈緩或滑、舌苔厚膩有瘀點。

1.2 ?納入與排除標準

納入標準:①入組的所有患者通過核實均符合中醫和西醫診斷標準;②患者臨床資料均完整;③患者不存在鼻喉部結構異常情況;④患者病情為輕度和中度。

排除標準:①重度鼾癥者;②存在嚴重精神疾病無法配合治療的患者;③存在中樞性或者復雜性睡眠呼吸障礙者;④伴有嚴重焦慮、抑郁癥影響睡眠者;⑤對本次使用藥物過敏者;⑥伴有嚴重呼吸系統疾病和臟器疾病者。

1.3 ?方法

給予對照組患者臨床常規治療,應用1 mg布地奈德(生產企業:深圳太太藥業有限公司,國藥準字H20203649)進行霧化吸入給藥治療,2次/d,治療1周;并給予患者口服茶堿緩釋片(生產企業:廣州白云山光華制藥股份有限公司,國藥準字H44020002),口服,0.2 g/次,2次/d,共連續治療30 d。

觀察組在上述治療基礎上加用啄治、中藥化痰祛瘀與穴位貼敷進行治療。①啄治法:治療時患者采取坐位,指導患者張口,運用壓舌板按住患者舌體,充分暴露扁桃體。通過手術彎刀在患者的兩側扁桃體上實施雀啄動作,每刀深度控制在2~3 mm,啄4~5下/次。間隔治療2~3 d/次,一個療程為5次,共治療3個療程。②中藥化痰祛瘀方:清半夏12 g,厚樸10 g,茯苓12 g,柴胡、黃芩、瓜蔞、紫蘇葉、藿香、白芷各10 g,竹茹、川芎、枳殼、陳皮、桃仁、赤芍、紅花、甘草各6 g,將以上中藥以水煎制,1劑/d,分早晚兩次服用,治療周期均為30 d。③穴位貼敷:中藥組方為生麻黃、辛夷、細辛、半夏、徐長卿與升麻等。將所有中藥研制成粉末用鮮姜汁調制成膏狀備用。穴位選擇大椎穴、雙側穴位(迎香、天突、肺俞、膏肓、脾俞)。治療時取約0.5 g藥膏放在專用穴位貼上,貼敷于以上穴位,貼敷4~6 h/次,其中迎香穴貼敷20 min,7 d/次,3次為一個療程,共連續治療兩個療程。

1.4 ?觀察指標

①治療前后兩組患者中醫證候積分評定包括困倦乏力、鼾聲、睡眠呼吸間斷性停止、睡眠時存在氣喘與窒息、無法進入深度睡眠、呼吸困難、胸悶氣短、頻繁覺醒等,10分為滿分,得分越高表明癥狀越重。②將治療前與治療后兩組患者的呼吸暫停低通氣指數、最低血氧飽和度、氧減飽和度指數、炎癥因子水平、治療期間用藥不良反應發生率以及治療后一年的復發率進行記錄對比。藥物不良反應包括:惡心、嘔吐、頭暈、頭疼等,計算公式為不良反應發生率=出現不良反應例數/總例數×100%。③記錄對比兩組患者治療前與治療后的生活質量情況,評分方式為張店區中醫院自擬調查問卷表,最高分值為10分,最終得分越低表示生活質量越差。

1.5 ?臨床治療效果判定

患者在治療后臨床癥狀徹底消退,低通氣指數降低50%以上,中醫癥狀積分減少70%為顯效;患者在治療后顯效中的各項標準均已得到明顯改善為有效;患者通過治療后各項指標均未達到顯效和有效標準為無效。治療總有效率=(顯效+有效)例數/總例數×100%。

1.6 ?統計學分析

運用SPSS 20.0軟件測定本文數據,計量資料用(x±s)表示,兩組間的比較采用t檢驗;計數資料用[n(%)]表示,采用χ2檢驗;以P<0.05表示差異有統計學意義。

2 ?結果

2.1 ?兩組患者各項指標比較

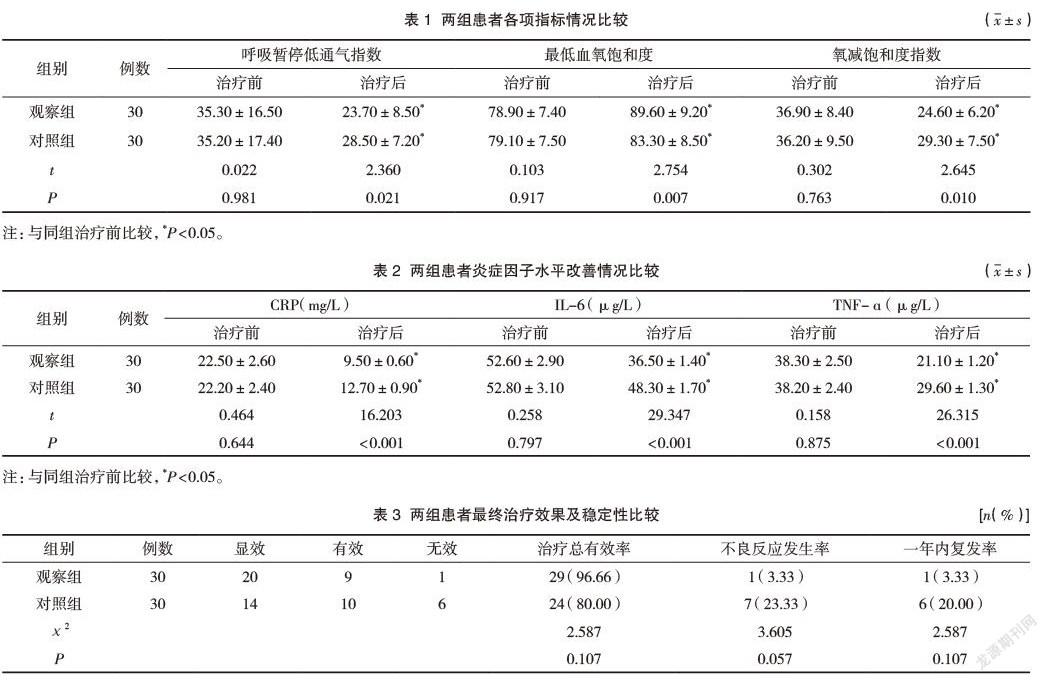

觀察組與對照組患者治療前的各項指標比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后與對照組比較,觀察組患者的呼吸暫停低通氣指數、最低血氧飽和度及氧減飽和度指數改善效果更佳,兩組各指標結果比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 ?兩組患者炎癥因子水平改善情況比較

治療前兩組患者體內炎癥因子水平差異無統計學意義(P>0.05);治療后,與對照組比較,觀察組患者體內炎癥因子水平改善效果更佳,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.3 ?兩組患者最終治療效果及穩定性比較

觀察組患者最終獲得的治療總有效率高于對照組,用藥不良反應發生率和一年后復發率低于對照組,差異有統計學統計學意義(P<0.05)。見表3。

2.4 ?兩組患者生活質量、中醫證候積分比較

治療前,兩組患者的各項指標差異無統計學意義(P>0.05);治療后,與對照組比較,觀察組患者癥狀改善顯著,生活質量明顯提高,生活質量評分高與對照組,中級證候積分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

3 ?討論

睡眠呼吸暫停低通氣綜合征是臨床呼吸內科一種高發疾病,且在肥胖的中年男性群體中發病率最高[6]。原發性打鼾的主要癥狀為打鼾聲音最大強度高于50~60 dB,這說明存在不完全上氣道阻塞,但睡眠過程中無呼吸暫停或覺醒等現象,血氧飽和度在正常水平,呼吸紊亂指數(RDI)≤5。上氣道阻力綜合征的患者未見有睡眠停止癥狀,RDI≤5,白天過度嗜睡,Epworth 量表>7[7]。睡眠呼吸暫停綜合征(SAS)是指夜間睡眠7 h內,口鼻氣流持續停止超過10 s,次數超過30次。睡眠障礙,如原發性打鼾和睡眠呼吸暫停綜合征,不僅影響患者的日常作息,而且對各種疾病發生有重要影響。其危害不僅包括由于睡眠不足引起的患者情緒低落、免疫力下降,影響身心健康,嚴重時也可成為潛在的致死性疾病,已逐漸引起人們的關注[8]。通過霧化吸入進行治療能夠提高氣道分泌物排出,及時緩解患者氣道阻力和缺氧癥狀。而中醫對“鼾癥”的論述多見于風溫痰證及多寐失眠等病癥,主要是由于脾胃虛弱、脾虛失運、中氣不足、痰濕內生所造成痰濕搏擊于喉間,故有鼾聲,所以應當以健脾益氣、宣肺氣通鼻竅、燥濕化痰及活血散瘀為主要治療方向[9]。為此本文在西醫治療基礎上添加了啄治、中藥化痰祛瘀聯合穴位貼敷治療,并獲得了較好的治療效果[10]。啄治法為中醫傳統方法,其具有操作簡單及安全性高等優點,治療過程中通過光源照射、壓舌板以及扁桃體彎刀便可完成治療,通過對雙側扁桃體進行雀啄樣動作進行放血治療,可達到祛瘀生新的目的[11-12]。中藥化痰祛瘀方中半夏、茯苓為君,半夏燥濕化痰;茯苓健脾補腎、利水消腫;黃芩清熱燥濕、瀉火解毒;瓜蔞燥濕化痰、消痞散結以助君藥化痰;當歸補血活血;川芎、赤芍清熱涼血及活血祛瘀;紅花活血散瘀;甘草可補脾肺氣及調和諸藥[13]。諸藥合理配伍可發揮較好的健脾益氣、宣肺氣通鼻竅、燥濕化痰及活血散瘀等功效。穴位貼敷是傳統中醫治療方式,該方法主要是通過藥效與穴位經絡相結合,從而達到雙重作用。高靜[14]應用針刺合并穴位注射,對60例鼾眠患者進行治療,治療總有效率為96.67%,治愈40例,有效18例。王國力等[15]研究中,治療組給予中藥穴位貼敷治療,對照組給予辛芪顆粒治療,治療組的總有效率為76.67%,對照組的總有效率為63.33%,說明中藥穴位貼敷能有效緩解兒童鼾眠的臨床癥狀。

綜上所述,對鼾癥患者及時采用西醫聯合啄治、中藥化痰祛瘀、穴位貼敷方案進行治療,可有效提升臨床疾病治療效率和穩定性,盡早改善患者臨床癥狀,減少治療后復發率,減輕疾病的危害性,提高患者的生活質量。

參考文獻

[1]梁玲,王文在.中西醫結合治療腦卒中合并睡眠呼吸暫停綜合征臨床效果[J].世界睡眠醫學雜志,2019,6(4):499-500.

[2]周雨珊,伍建光.阻塞性睡眠呼吸暫停綜合征的中西醫研究進展[J].江西中醫藥,2019,50(10):74-77.

[3]范愛欣,莊娜,陸學超.中醫藥治療阻塞性睡眠呼吸暫停綜合征研究進展[J].亞太傳統醫藥,2019,15(1):181-184.

[4]中華醫學會呼吸病學分會睡眠呼吸障礙學組.阻塞性睡眠呼吸暫停低通氣綜合征診治指南(2011年修訂版)[J].中華結核和呼吸雜志,2012,35(1):9-12.

[5]國家中醫藥管理局.中醫病證診斷療效標準[M].北京:中國醫藥科技出版社,2012:216.

[6]郭建紅,鄭太萍,燕曉雯,等.中醫辟谷技術治療難治性睡眠呼吸暫停低通氣綜合征典型案例及其分析[J].中國民間療法,2020,28(4):31-34.

[7]王斌.基于證-癥-方藥網絡的中醫治療阻塞性睡眠呼吸暫停低通氣綜合征用藥規律研究[J].世界睡眠醫學雜志,2020,7(7):1167-1168.

[8]王震,孫理軍,馮盟盟,等.消鼾利氣方對阻塞性睡眠呼吸暫停低通氣綜合征痰濕阻滯型患者血漿纖維蛋白原、炎癥因子、C反應蛋白及氧化應激的影響[J].河北中醫,2020,42(6):842-847.

[9]包君麗,韓宇博,張可,等.中藥治療阻塞性睡眠呼吸暫停綜合征隨機對照試驗的meta分析[J].海南醫學院學報,2020,26(22):1717-1728.

[10]張鳳英,楊志敏,王世敏,等.扁桃體啄治法治療兒童鼾眠的臨床效果[J].中國醫藥導報,2019,16(27):114-117.

[11]朱悅,張娜,葉開婷,等.阻塞性睡眠呼吸暫停綜合征治療方法研究進展[J].中國全科醫學,2020,23(9):1189-1194.

[12]司一妹,張海龍,李宣霖,等.中藥治療阻塞性睡眠呼吸暫停低通氣綜合征療效與安全性的Meta分析[J].世界科學技術:中醫藥現代化,2020,22(6):2120-2128.

[13]李瑞成,田秀芬,陶潔,等.二陳湯聯合耳穴埋撳針治療痰濕內阻證小兒鼾癥臨床研究[J].光明中醫,2021,36(7):1072-1075.

[14]高靜.中西醫結合治療兒童鼾癥的臨床效果分析[J].中外醫療, 2020,39(35):170-172.

[15]王國力,鄧虎,席瑞,等.健脾化痰方聯合太極拳治療痰濕內阻型鼾癥臨床療效觀察[J].世界中西醫結合雜志,2020,15(11):2130-2133,2150.