淺談大田玉米種植技術和改進策略

李冰心

摘? ? 要:我國玉米種植的歷史悠久,在相當長的一段時間內,玉米種植為我國解決溫飽問題作出了突出貢獻。隨著科學技術不斷進步,農業機械化程度不斷提高,玉米質量和產量都得到了進一步提升。分析了大田玉米的種植技術和改進方向,從提升農民種植收益、促進玉米集約化生產以及提高玉米的產量和質量等方面闡述了玉米種植技術改進的價值,并從品種選擇種植要求、田間管理以及作物收獲等方面提出了種植要點,深入分析了大田玉米種植過程中的病蟲害防治策略,提出了大田玉米種植技術推廣策略。

關鍵詞:玉米種植技術;大田作物;改進策略

文章編號:1005-2690(2022)05-0019-03? ? ? ?中國圖書分類號:S513? ? ? ?文獻標志碼:B

玉米是我國主要經濟作物之一,提高玉米的質量和產量,能夠顯著增加農民的種植收益。在開展大田作物種植時,做好種植初期的田間管理,能夠對后期作物的生長狀態產生重要影響;采取科學有效的種植技術,能夠更好地保障玉米健康生長,有利于提升玉米的整體產量和品質。種植大田玉米會經歷多個種植環節,農戶要對各環節實現有效把握,才能更好地保證作物的收益和投入產出比[1]。

1 推進大田玉米種植技術改進的原因

1.1 提升農民種植收益

與其他大田農作物相比,我國農戶對于玉米作物的種植熱情較高,近年來,玉米在市場上的價格也不斷上升。食用玉米作為一種有效降低血糖、促進腸胃代謝的農作物,深受人們的喜愛,但是,在食用玉米種植過程中,需要農戶投入更多的種植成本。食用玉米種植過程精細化要求較高,除基礎的移植、覆膜、施肥等工序外,還會涉及相關種植技術和設備需求[2]。開展大田作物玉米種植技術研究,能夠為農戶生產提供有效的指導,有利于提高農戶的種植熱情。食用玉米生長受周邊氣候影響較大,需要農戶結合不同的生長階段采取不同措施,保障作物生長過程中與周圍氣候環境等協調。例如,北方地區的夏季持續高溫天氣會造成玉米內部水分蒸發,對其后續生長產生不利影響,因此,這一階段應及時灌溉。在寒冷的冬季,需要采用覆膜種植的方式,保障玉米生長過程中溫度、濕度合理,從而使玉米健康生長。

1.2 促進玉米集約化生產

許多農戶在種植過程中,受限于傳統小農思想,種植技術過于傳統封閉,種植規模小,推進大田玉米種植,能夠發揮技術優勢,推進種植現代化。傳統種植方式存在較大不足,而開展技術培訓和技術改進,利用先進技術設備的種植優勢,能夠更好地助力農戶轉變調整生產模式,也能更好地普及先進的種植技術,解決玉米種植過程中的技術難題,解放和發展生產力,有利于實現農業土地資源利用最大化[3]。

1.3 提高玉米產量和質量

對于大田作物來說,早期種植環節直接關系到作物后期生長與質量表現。在玉米種植過程中,尤其在開花期的受粉環節必須提高重視。在玉米棒成型階段,應做好保溫處理,提升玉米口感,防止玉米生長過程中受到病蟲害侵擾。種植環節實現科學密植和合理間距控制,能夠有效保障玉米生長發育空間足夠,也能夠提升玉米質量和產量。

2 大田玉米種植技術要點

2.1 品種選擇

在玉米種植過程中,品種選擇是基礎,優選玉米品種能夠從根本上減少后期玉米生長過程中發生病蟲害的概率,進而提升產量。在選擇品種時,需要結合當地的氣候條件以及農戶自身的經營狀況,考慮當地的土壤情況、水肥情況選擇玉米品種。

同時,為了有效應對玉米生長過程中的病蟲害,需要選擇能抗病蟲害的品種[4]。農戶要結合市場需求,選擇具有良好市場口碑的品種,從而保證作物的種植收益。

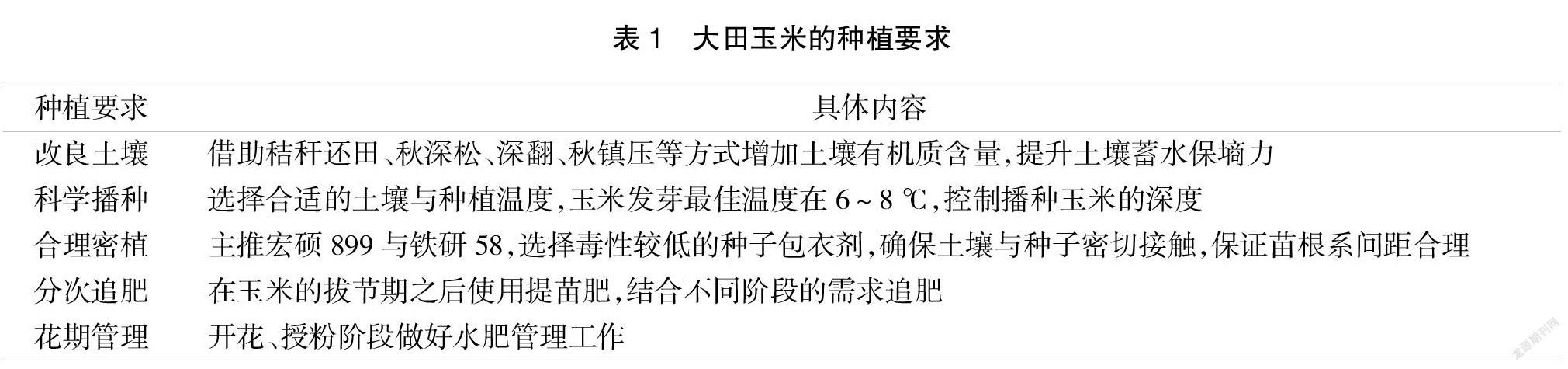

2.2 種植要求

大田玉米種植具體要求如表1所示。

就土壤而言,需要結合秸稈還田、深翻、秋旋耕、春直播等方式或技術,實現對土壤的改良,增加土壤內部有機質含量,有效增強土壤的蓄水保墑能力。由于玉米種子在發芽環節受到外界水分、溫度的影響較大,要想提高種子發芽率,應選擇適宜玉米種子發芽的土壤與溫度,土壤溫度既不能過高也不能過低。

在玉米種植的時間選擇上,主要集中在4月底到5月初。需要結合土壤本身的性質,控制種子的播種深度。如果土壤性質以黏土為主,那么土壤內部墑情良好,在播種時宜播種較淺,如果地質較為疏松,則應該播種較深,一般播種深度控制在4~6 cm。需要注意的是,如果播種深度過大,會延長玉米出芽時間,也會對幼苗生長產生不利影響。在播種環節,可以采用機械化播種機播種,當土壤內水分為75%左右時,可以開犁播種,通過播種機實現一次性播種、施肥及覆土作業[5]。

2.3 田間管理

田間管理環節主要包括以下內容。第一,地力培肥技術。根據增產、增效、綠色、健康的發展理念,在進行施肥管理時,需要多用有機肥,減少化肥施用量,從而更好地實現綠色生產。從有機肥的種類來看,包括商品有機肥、腐熟農家肥等,可以結合需要選擇。為滿足玉米作物生長過程中對營養的需求,將秸稈等農林廢棄物作為原料加上一定的生物碳基肥,可以肥化農田,實現改土施肥的效果,也能增加土壤內的含碳量。第二,田間灌溉。需要結合區域降水情況開展,當降水不足時,要及時灌溉,使土壤保持充足的水分,如果降水過多,需要做好排水工作[6]。

2.4 作物收獲

對于大田玉米來說,收獲時可以采用自走式玉米聯合收割機,實現集穗、剝皮、摘穗一次性處理。同時,在摘收玉米果穗的過程中,要盡量避免對果穗造成損害,應將落穗率控制在3%左右,落粒率控制在2%以內。

3 大田玉米的病蟲害防治策略

3.1 常見病害

玉米細菌型莖腐病會導致玉米中部葉莖、葉鞘部分以及葉梢部分出現水漬狀腐爛,隨著病情不斷惡化,會造成患病部位組織軟化,并散發出臭味。患細菌型莖腐病的玉米葉鞘處會出現病斑,且邊緣處呈現淺褐色,尤其在病健組織交界處水漬狀態尤為明顯。對于玉米細菌型莖腐病來說,如果周圍濕度過大,病斑擴散速度會更快,嚴重時會導致病株在發病后的3~4 d全部倒轍,甚至溢出黃褐色的腐臭液體。7FCA4B55-7592-4EF3-B3F2-79BF872C8189

玉米青枯病主要發生于玉米灌漿末期。青枯病本身的暴發性極強,對玉米的影響極大,會使玉米產量嚴重受損。玉米青枯病的主要表現是玉米植株突然萎縮,葉片出現水燙狀的干枯或褪色,并在基部出現水浸狀,用手捏時會出現明顯的空心感。

3.2 常見蟲害

玉米常見的蟲害包括玉米螟、黃粉蟲以及玉米蚜蟲。蚜蟲擴散范圍廣且速度快,對植物的破壞性較大。玉米螟主要附著在玉米葉片上,并能夠通過葉片進入玉米莖和玉米穗等其他部位。

3.3 病蟲害防治對策

防治大田玉米病蟲害的方法主要包括生物防治、化學防治和物理防治。生物防治是借助災害的生物天敵進行克制,利用食物鏈規律防治病蟲害。例如,針對玉米蚜蟲,可采用引入瓢蟲的方式。化學防治的優勢是見效快、成本低且使用簡單,但化學防治很可能會對周圍的種植環境造成污染和危害,不建議長期使用。目前比較主流的化學施藥方法包括放煙、拌種及熏蒸等,隨著種植技術不斷進步與升級,一些先進的給藥技術得到了綜合運用。物理防治手段能夠以環保、有效的方式滅殺害蟲。物理防治主要借助害蟲的趨光性原理,通過設置高壓滅蟲燈或對其進行超聲波、熱處理的方式,消除相應的害蟲或病原物。在玉米種植過程中,除了對相關病蟲害進行針對性防治外,還需要結合種植環境和收獲環境進行精細化管理,從而減少病蟲害發生的可能。

4 大田玉米種植技術推廣策略

4.1 因地制宜地選擇種植品種

我國土地資源十分豐富且種類多樣,不同地區的耕地有各自的特點和優勢。在改進玉米種植技術的過程中,需要結合當地的土壤條件、地域條件、氣候條件等多種因素,選擇最適宜的玉米品種。在選擇時,需要考慮以下幾點因素。第一,考慮玉米品種自身的生長周期。對于生長周期較長的玉米品種來說,玉米品種的穩定性更高,相應的質量也會更好。第二,要考慮抗旱性能強、抗病蟲害效果好的品種,從而使其提升對環境和氣候的適應能力,也能夠減少種植后病蟲害發生的可能性。第三,要結合社會市場的需求,考慮市場反饋,選擇經濟效益好的玉米品種,更好地保障農民的種植收益。第四,在玉米種植過程中需要將種類相同的玉米種植在一起,將種類不同的玉米分開種植,從而保證品種的優質性。

4.2 精耕細作

我國玉米種植技術發展至今已經有多年的歷史,相較于傳統的種植技術,當前的玉米種植技術更加精細化、先進化。推進大田玉米種植技術的普及和改進,需要做好標準化管理。玉米種植往往是大面積、集中式種植,對標準化要求更嚴,要從種子培育、農機管理、田間作業等各方面嚴格要求。相關種植人員和管理人員需要嚴格按照種植規范開展各項業務,并且積極總結歸納標準化管理的經驗。在農閑時節,技術人員開展實地調研和組織學習,與當地農戶共同探討玉米種植經驗,更好地推進玉米種植技術進步與提升。對于玉米種植技術來說,必須依靠先進的技術,具體要從農業研發和農機裝備兩方面為出發點,加強對玉米栽培技術、玉米栽培環境的深入研究。通過建立綜合種植示范基地,更好地培育質量更高、適應能力更強的玉米品種,進而提升大田玉米的生產水平。

對于北方地區來說,在種植玉米時,要優先選擇大壟地膜種植技術。在保證地壟原有寬度的前提下,采用大壟雙行的種植方式,增加玉米植株之間的距離,更好地保障玉米地壟間的光照效果,提升玉米植株生長過程中的通風和光照效果,避免水分流失,有利于增強玉米本身的抗旱性,保證玉米生長過程中所需要的養分,這對于玉米產量穩步增長具有重要的促進作用。科學施肥能夠有效保證作物高產,在施肥過程中,需要選擇肥力較高的復合肥。在施肥方式上,要結合玉米種植和生長不同階段的養分需求施肥,以復合肥為基礎,以農家肥為輔助,切實保障玉米生長各環節所需的養分。肥料在保障玉米生長的同時,也會導致雜草生長,如果雜草問題嚴重,將會導致田間土壤被雜草覆蓋,使玉米根系難以得到充足的養分,造成玉米根系呼吸不暢,需要及時去除田間雜草。去除雜草時,可以采用化學試劑噴霧的方式,也可以采用混合細沙物質,為玉米提供良好的生長空間。

4.3 做好農民技術培訓

改進大田玉米種植技術的主要目的是提升玉米產量,使玉米種植效益最大化。科學施肥是玉米增產的一大重要方式,植物生長主要依靠土地所提供的養分支持。傳統的玉米種植方式是由農民在長期的生產種植過程中總結而來的經驗,這種方式雖然在一定程度上保障了質量,但是具有一定的不穩定性,也會造成土地資源浪費。要想提升玉米產量,需要加強對農民玉米種植技術的培訓,做好種子篩選,提升種子出芽率,更好地提升玉米產量。在施肥管理上,要以氮肥為主。技術人員要向農民傳授最新的種植理念,著重講解玉米種植過程中的注意事項,確保農民能夠理解、掌握、應用。

要積極引導科研機構或相關農業工作者,具體分析玉米高產種植技術,努力研發適宜的高產玉米品種或先進的玉米種植技術,為技術更新與推廣奠定基礎,保障實現玉米種植高產目標,切實增加農民的種植收入。相關部門要做好技術培訓與現場指導,為玉米高產種植技術推廣應用提供保障。很多農民在種植過程中仍沿用傳統的種植方法,不僅難以滿足市場需要,也在一定程度上限制了農業經濟的進一步發展。對此,相關部門要通過下鄉講座、遠程授課輔導、發放宣傳手冊等形式做好玉米種植技術的培訓工作,并通過經常性的現場指導,使農民更好地認識高產種植技術的價值,進而有效普及高產種植技術。要發揮高產種植技術的引領示范作用,通過培養種植大戶或技術能手,帶動農民應用高產種植技術,從而更好地提升玉米產量。

4.4 加強玉米種植技術宣傳推廣

目前,我國玉米種植大多選擇傳統方式,這對玉米的大面積種植和增產增收十分不利。做好宣傳普及工作,可以使更多農民認識到先進種植技術的價值,認識到改進種植方式的優勢,促進大田作物玉米的種植優化和普及。對此,相關部門可以在公告欄定期更新宣傳內容,派發宣傳單頁,發揮媒體優勢,定期指派技術人員前往農田進行現場講授。同時,要加強試驗田建設,由專業技術人員進行指導,發揮玉米種植大戶的引領示范效果,實現個體帶動整體、共同進步發展。

5 結束語

玉米是重要的經濟作物。為提升玉米的產量和質量,需要做好玉米種植技術的更新與應用。先進的種植技術不僅能夠提升玉米產量,也能夠增加農民收入,提升我國糧食總產量,更好地滿足經濟社會的發展需求,推動我國農業發展。因此,要加強大田作物玉米種植技術的推廣與改進,做好普及工作,發揮現代農業的技術優勢,更好地滿足社會需求。

參考文獻:

[1]張奮剛.大田作物食用玉米種植技術解析[J].農業開發與裝備,2021(7):179-180.

[2]蘭敏.大田作物玉米種植技術探究[J].農家參謀,2020(17):70.

[3]李孝淦.玉米種植新技術與應用實踐[J].種子科技,2019,37(14):51-52.

[4]王碩.玉米栽培技術及病蟲害防治研究[J].山西農經,2019(8):125.

[5]張鵬,高梅.淺議改進和推廣玉米種植技術的措施[J].種子科技,2019,37(4):30.

[6]潘校成.玉米高產種植技術及推廣的重要意義[J].農業開發與裝備,2019(2):169,177.7FCA4B55-7592-4EF3-B3F2-79BF872C8189