非小細胞肺癌放射性肺炎的影響因素

趙慶文 郝濤 謝彩霞 白雁飛

【摘要】? 目的? 探討非小細胞肺癌放射性肺炎(radiation pneumonitis,RP)的影響因素。方法? 對符合入組條件的80例患者進行放療前基礎肺功能、放療后RP情況觀察,并使用SPSS 19.0軟件對患者臨床情況進行統計學相關分析,分析非小細胞肺癌RP的影響因素。結果? 兩組患者比較,在1秒用力呼氣量(FEV1)、1秒率(FEV1/FVC)、目標區域(PTV)體積、雙肺平均照射劑量(MLD)、全肺體積百分比(V5、V20、V30)等指標,差異有統計學意義(P<0.05)。放射劑量和目標區域(PTV)體積、COPD、糖尿病合并癥等影響患者產生RP的主要因素,有統計學意義(P<0.05)。結論? 肺功能參數對非小細胞肺癌RP的預測有重要的意義,放射劑量和放射體積、慢性阻塞性肺疾病(COPD)合并癥、糖尿病合并癥是RP產生的主要因素。

【關鍵詞】? 肺功能;非小細胞肺癌;放射性肺炎

中圖分類號? R245? ? 文獻標識碼? A? ? 文章編號? 1671-0223(2022)09--04

近幾十年,隨著放射治療的快速發展,肺癌的局部控制率和生存率在一定程度上得到了提高,但正常組織不可避免地會受到輻射。放射性肺炎(radiation pneumonitis,RP)是指由于一定體積的正常肺組織受到一定劑量照射后所產生的一系列病理生理變化,導致急性滲出性或組織纖維化改變,最終影響患者的呼吸功能。RP通常在完成放療后1~3個月內出現,癥狀可出現于影像學改變以前。RP可發生于胸部任何疾病的放療過程中,而且病情差異很大,輕者缺乏臨床表現,重者可在數天內迅速發生呼吸衰竭和急性肺心病,并危及生命。最常見的臨床表現為氣急以及咳嗽,程度輕重不一,通常表現為干咳,后期可有痰血(絲)。體檢通常無異常發現,偶爾在照射區可聞及濕羅音和胸膜摩擦音。放射野皮膚可發生改變。急性期實驗室檢查缺乏特異性,可有中性粒細胞增多和紅細胞沉降率加快等。CT表現方面,RP早期表現為照射野內散在的小片狀淡薄密度影,邊緣模糊,伴有增粗的血管、支氣管影,周圍胸膜尚光整。中期表現為肺實變,其內見有支氣管征,肺泡囊,部分邊緣可呈星狀,可超出放療照射野;周圍可見粗長條狀影,近胸壁的局部胸膜肥厚牽拉。晚期表現為照射野內大片狀密度增高影,邊緣銳利,纖維條狀影增多,小葉間隙增厚,同側胸膜增厚,縱隔移位,肺容積縮小。本研究目的是探討非小細胞肺癌RP的影響因素,現報告如下。

1? 對象與方法

1.1 研究對象

選取2018年6月- 2021年6月來我院接受三維調強放射治療并符合入組條件的80名非小細胞肺癌患者為研究對象。入選標準:①經病理證實,所有患者有放療指征,計劃對患者進行放療,且所有患者為第一次接受放療;②患者在放療前均未經過手術治療;③患者心電圖評分標準應≤2分;④未接受過吉西他濱、博來霉素等化學藥物的治療。⑤患者所有資料完整,無放療禁忌證。患者均按照放療按計劃完成。排除標準:①有非常嚴重的肺部基礎疾病;②在接受放療前,患者存在由其他原因所導致的肺炎。

1.2? 資料收集

收集80例非小細胞肺癌患者的數據信息包括:年齡,性別,放療前肺功能指標l秒用力呼氣量(FEV1)、用力肺活量(FVC)、l秒率(FEV1/FVC)及一氧化碳彌散量(DLCO);放療計劃指標:目標區域(PTV)、全肺平均照射劑量(MLD)、全肺體積百分比(V5、V20、V30)。

1.3? 放療方法

(1)患者體位固定:將患者處于仰臥位姿勢,用熱塑性薄膜和全碳纖維體位固定器將患者固定,以腫瘤表面大致中心和三維激光定位系統的指示,畫出定位標記線,放置激光十字中心的金屬標記點。

(2)CT模擬定位:采用CT機掃描,設置層厚為5mm,掃描范圍為上至環甲膜,下至腰椎體下緣。

(3)圖像傳送:通過醫院局域網傳輸CT圖像信息。

(4)靶區勾畫:用Pinnacle治療計劃系統軟件接收圖像后,根據icru50報告對靶區及周邊重要組織進行勾畫。肺內病灶(GTV)的輪廓是在肺窗中看到的腫瘤體積。其臨床靶區(CTV)為腺癌GTV,全方位外放8mm,鱗狀細胞癌GTV,全方位外放6mm,包括轉移淋巴結引流區和鄰近淋巴結引流區。CTV在各個方向外放置5~10mm,形成一個規劃的PTV。

(5)設計采用Pinnacle逆向計劃系統,5野射野,并根據實際情況予以設定方向,采用醫科達直線加速器實施放療。

95%PTV=60-64Gy/2Gy/30f-32f。治療計劃系統(TPS)完成后,經劑量體積直方圖(DVH)評價并實施放療。要求雙肺V5≤60%、V20≤30%、V30≤18%,心臟V40≤30%、V30≤40%,脊髓的最大放射劑量不超過45Gy[2]。

1.4? 肺功能測定

分別于放療開始前1周內、放療3周時、放療結束時及放療結束后3個月,檢測患者的肺通氣功能和肺彌散功能。肺彌散功能檢測次數不少于2次,取兩次最佳值的平均值作為最后測量值。肺功能評價的主要參數有:l秒用力呼氣量(FEV1)、用力肺活量(FVC)、l秒率(FEV1/FVC)及一氧化碳彌散量(DLCO),DLCO是以實際患者血紅蛋白含量進行校正,用患者的實測值/預計值×100%表示[3]。

1.5? 放療參數評估

由一名主任醫師或副主任醫師與物理師共同評價治療計劃,記錄PTV體積,計劃設野數,評估DVH,對患者接受照射劑量(5Gy、20Gy、30Gy)的肺體積占全肺體積百分比(V5、V20、V30)和全肺平均照射劑量(MLD)進行實際記錄。采用不良反應事件評價標準(common terminology criteria adverse events,CTCAE)4.0進行RP分級。

1.6? RP診斷標準

放射性治療4個月內合并肺部感染,且根據照射史、受照劑量、臨床表現、實驗室檢查以及x射線等輔助檢查所見,進行綜合分析排除其他因素造成的肺部疾患,方可診斷為RP。RP按照其不良反應程度分級,其中1級較輕,一般不需要藥物處理,只需要臨床觀察即可。≥2級RP需要進行治療。

1.7? 統計學方法

采用SPSS 19.0統計學軟件進行數據分析,計量資料用“±s”表示,組間均數比較用t檢驗;計數資料計算百分率,組間率的比較用χ2檢驗;采用多元線性回歸模型進行多因素分析。P<0.05為差異有統計學意義。

2? 結果

2.1? RP發生率

在80例患者中,發生RP患者有47例,發生率為58.75%,均出現在放射性治療開始后的15~80天發生,均值為30.2±2.21d。其中≥2級RP15例。

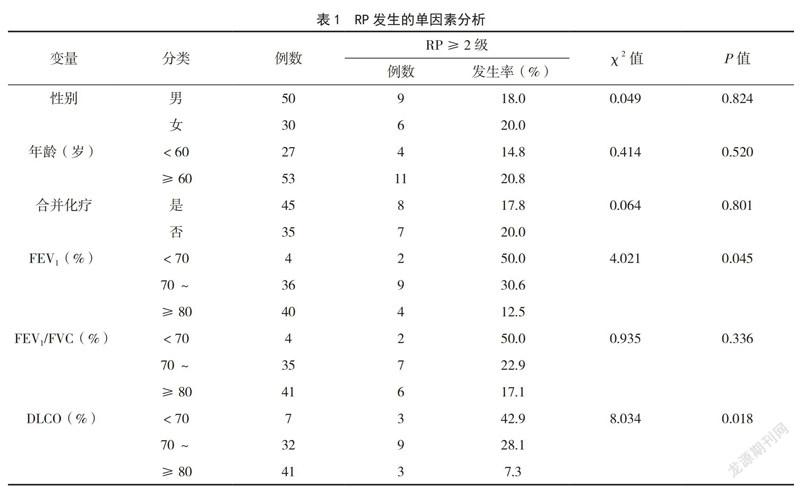

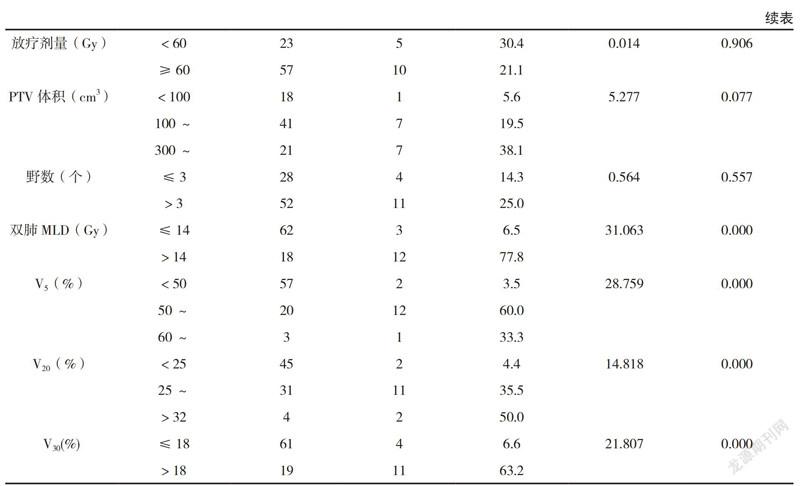

2.2? 影響≥2級RP因素的單因素分析

單因素分析結果顯示,肺癌放射治療患者的年齡、性別間RP發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05);肺功能指標(放療前)FEV1、FEV1/FVC、DLCO和放療計劃指標PTV、MLD、V5、V20、V30,均影響患者≥2級RP的發生率,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

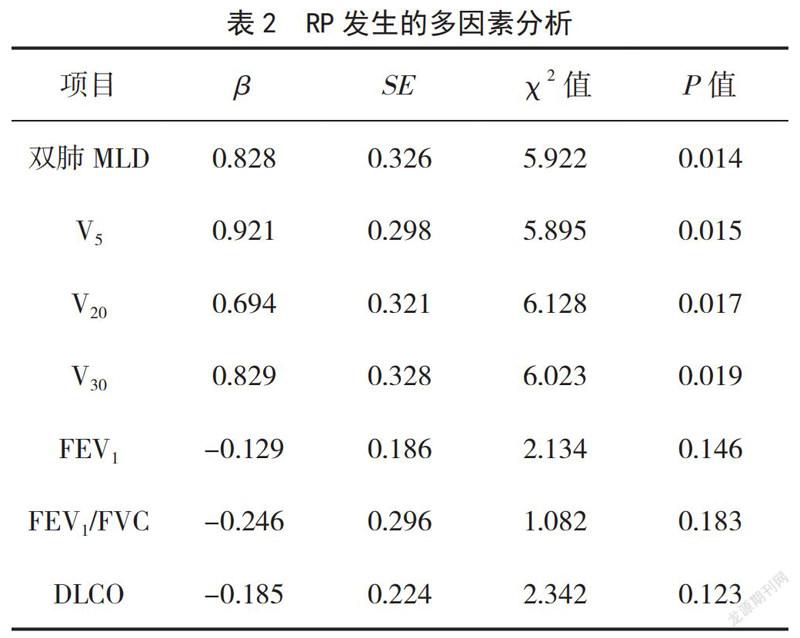

2.3? 影響≥2級RP因素的多因素分析

以上述單因素分析中有統計學意義的因素作為自變量,因變量為是否≥2級RP,進行多因素Logistic回歸分析,發現MLD、V5、V20、V30為患者≥2級RP發生的影響因素(P<0.05),見表2。

3? 討論

放療開始后3個月內發生的肺損傷通常被稱為急性RP,而放療后3個月發生的肺損傷被稱為晚期放射性肺損傷。RP發病機制尚不十分清楚。傳統上,RP的發生,經常與電離輻射Ⅱ型肺泡上皮細胞受電離輻射的影響和毛細血管內皮細胞的直接損傷有著密切的關系。

肺泡表面張力的維持是由Ⅱ型肺泡上皮細胞合成和分泌的表面活性物質發揮作用,當Ⅱ型肺泡上皮細胞受到電離輻射后,胞質內的Lamelar小體發生畸形或數量減少,導致肺泡的張力發生改變,最終造成肺泡塌陷不張。照射后幾天即可觀察到血管內皮細胞的損傷,造成血管通透性改變。損傷現象主要表現有胞內有空泡形成、內皮細胞發生脫落、微血栓形成和毛細血管的阻塞。

以上所有這些都會導致肺泡換氣功能損傷,如果繼續發展,最終導致放射性纖維化的發生。放療是腫瘤治療的三大手段之一,隨著放療技術的廣泛應用,RP的發生率不斷增加。放療中,放射線除了對腫瘤細胞殺傷外,還對腫瘤周圍正常組織造成損傷,從而引起機體較嚴重的并發癥。同時經放射治療后,會使肺組織滲出性病變損傷進一步加重,RP的發生風險明顯增加。研究發現,RP患者會長期處于高血糖狀態,導致身體免疫功能下降,免疫細胞群失衡,極易造成患者肺部感染[4]。

MLD、V5、V20和V30作為放射劑量的指標,對肺癌治療有重要的影響。研究結果發現,影響患者產生RP的主要因素為患者接受放射治療的放射體積、單次劑量。RP的發生率和放射劑量相關,放射劑量越高,RP發生率越高。同時還表現在,RP病情越嚴重與放射劑量正相關。表明上述參數可作為RP發生的獨立危險因素[5-6]。

本研究通過對放療前、中、后肺功能的測定,發現RP發生與肺功能改變具有相關性。放療前FEV1、FEV1/FVC和DLCO等肺功能參數是RP發生的獨立危險因素,因此對FEV1、FEV1/FVC和DLCO等肺功能參數的檢測,可作為RP疾病診斷、治療和預后評估的重要指標。

4? 參考文獻

[1] Chattopadhyay P,BanerjeeG.Corticosteroid catabolism by klebsiella pneumoniae as a possible mechanism for increased pneumonia risk[J].Curr Pharm Biotechnol,2019,20(4):309-316.

[2] 盧秀榮,宋曉,鄒念東,等.調強放療聯合乙酰半胱氨酸治療非小細胞肺癌的療效觀察[J].醫學臨床研究,2019,36(1):21-24.

[3] 姚逸臨,李和根,陳智偉,等.益氣養陰方對非小細胞肺癌術后放療患者放射性肺炎及肺功能影響的臨床研究[J].上海中醫藥雜志,2019,53(3):48-52.

[4] 李同源,陳魯青,王曉紅,等.放療前肺功能檢測FEV1%、FEV1/FVC、DLCO%指標對預測老年非小細胞肺癌患者放射性肺炎方面的價值探究[J].中國實用醫藥,2019,14(20):8-10.

[5] 胡曉靈,尚敏紅,黃彩英.28例肺癌放射性肺炎的相關因素分析[J].中華肺部疾病雜志(電子版),2018,12(5): 613-614.

[6] 黨榮廣,韓魯軍,楊曄,等.肺癌放療患者放療前肺功能與放射性肺炎發生的相關性[J].腫瘤學雜志,2021, 27(3):191-195.

[2021-09-17收稿]