甘肅省區域協調發展的時空特征分析

王翠云,姜 燁,尚雪英

(蘭州城市學院 城市環境學院,甘肅蘭州 730070)

區域協調發展是區域發展和區域協調的辯證統一[1],是緩解區域發展過程中差距過度擴大的有效手段.中華人民共和國成立以來,我國的區域協調發展大致經歷了四個階段:(1)改革開放前,計劃經濟時代形成的全國均衡發展的局面;(2)改革開放到20 世紀90 年代,以“點—軸”開發模式為代表的“先富帶動后富”的非均衡發展;(3)十八大前,通過實施“西部大開發”等重大發展戰略,形成了減緩沿海和內地差距的協調發展時期;(4)十八大以來,提出通過多極增長,釋放區域發展活力,同時發揮欠發達地區基礎設施補短板等的追趕效應,形成的以高質量發展為核心的區域協調發展模式.很多學者認為,一個國家或地區如果長期處于區域發展不協調狀態,有可能阻礙經濟的增長、環境的改善,甚至出現社會不穩定等問題[2-3],因此關于緩解區域差距過度擴大,促進區域協調發展的研究具有重要意義.

甘肅省地處西北內陸,發展較為落后,改革開放以來雖取得了重大的成就,但區域之間由于環境條件、基礎設施、產業結構等存在巨大差異,導致區域發展差距明顯,影響全省高質量發展.鑒于此,本文在現有文獻資料的基礎上[4-5],以14 個地州市為研究對象,采用區域協調發展測度模型,測算得到2010—2019年的區域協調發展水平和差異程度,進而分析區域協調發展中存在的問題,并提出對策建議,以期縮小甘肅省區域間發展差距,推動其高質量協調發展.

1 區域協調發展指標體系及測度模型

1.1 指標體系的建立

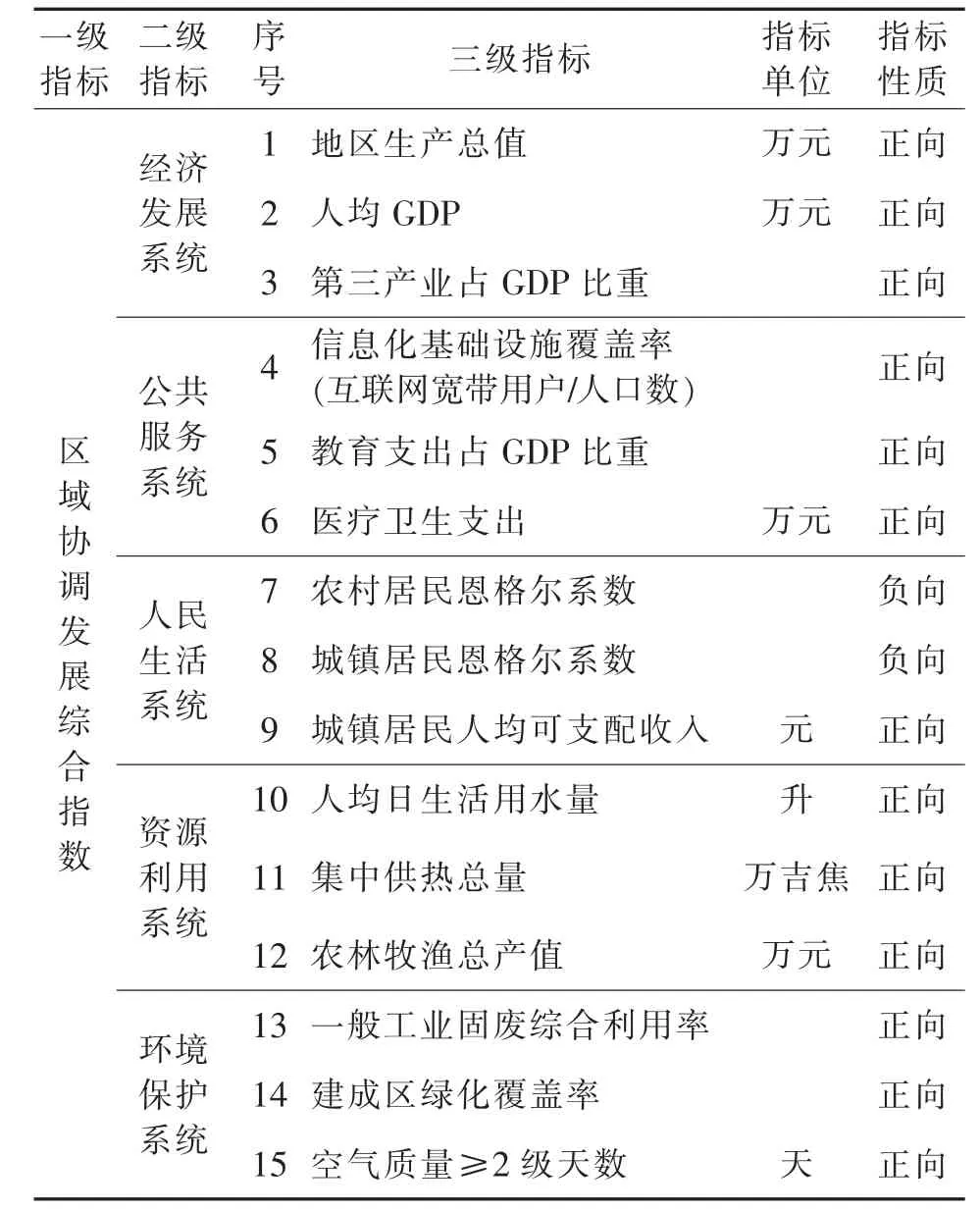

2018 年11 月中共中央、國務院印發的《關于建立更加有效的區域協調發展新機制的意見》中指出:“加快形成統籌有力、競爭有序、綠色協調、共享共贏的區域協調發展新機制,促進區域協調發展.”[6]這說明區域協調發展不僅要將各地區經濟發展差距控制在合理范圍,而且要將綠色發展理念融入區域協調發展之中.據此,本文指標體系的構建緊緊圍繞區域協調發展的目標框架,依據現有文獻資料和甘肅省的實際情況,從經濟發展系統、公共服務系統、人民生活系統、資源利用系統和環境保護系統等5個方面選取15 個指標[7-9],建立甘肅省區域協調發展評價指標體系(表1).

表1 甘肅省區域協調發展評價指標體系

1.2 指標權重的確定

指標權重的確定方法很多,為了排除主觀因素的干擾,本文選用客觀賦值的熵值法確定權重.該方法根據客觀環境的原始信息,即各個指標變異程度,利用信息熵計算出各指標的熵值,再通過熵值對各指標的權重進行修正,從而得出各指標的權重值[10-11].具體步驟如下:

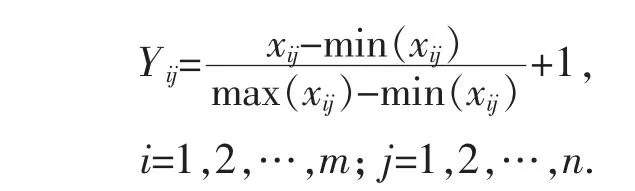

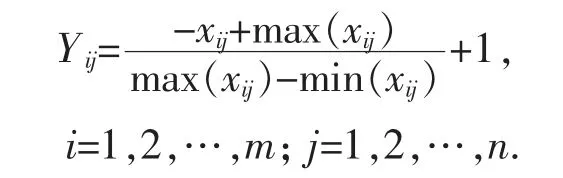

(1)數據的非負數化處理.因原始數據的測度標準與指標類型均不相同,既有正向指標也有負向指標,為保證分析的合理性,對原數據進行無量綱化處理,此外,為了避免求熵值時對數的無意義,對數據進行了平移,將指標值xij轉化為Yij

對于正向指標:

對于負向指標:

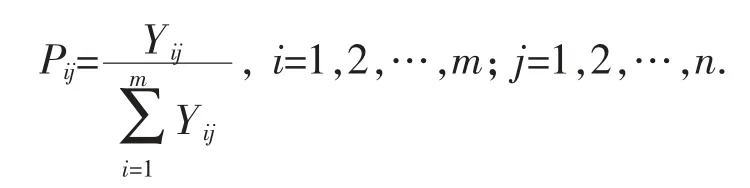

(2)計算各指標的概率分布值,即第j 項指標下第i 個方案占該指標的比重

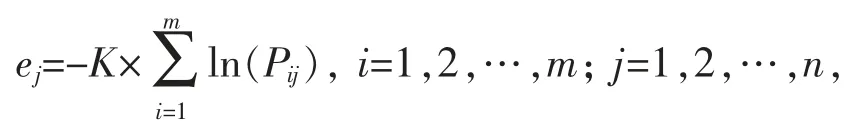

(3)計算第j 項指標的熵值

其中K>0,lnPij為自然對數,ej≥0,式中常數K 與樣本數n 有關,一般令K=1/ln(n).

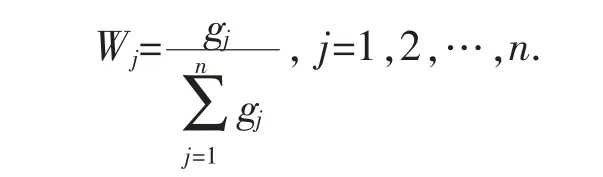

(4)計算第j 項指標的差異系數.對于第j 項指標,指標值xij的差異越大,對方案評價的作用越大,熵值就越小,gj=1 -ej,則gj越大指標越重要.

(5)計算各指標權重值

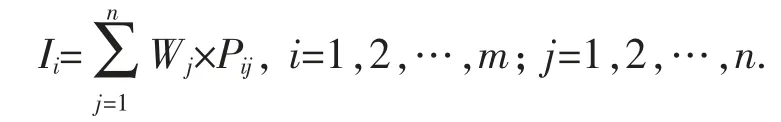

(6)計算上一級指標值Ii,公式為

1.3 區域協調發展的測度模型

1.3.1 區域協調發展水平

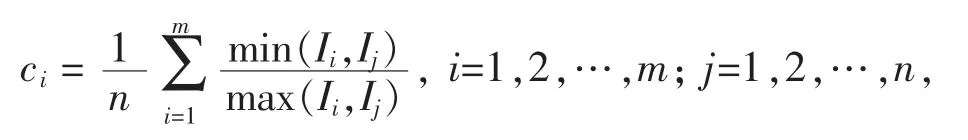

為了比較甘肅省14 個地州市的區域協調發展水平,本文借鑒李勝會[12]改進的局部協調測度模型進行計算,公式為

Ci為i 區域的協調發展水平,其值越大表示區域發展越協調;Ii表示i 區域某一類指標值;Ij表示j 區域同一類指標值;n 表示區域單元數.

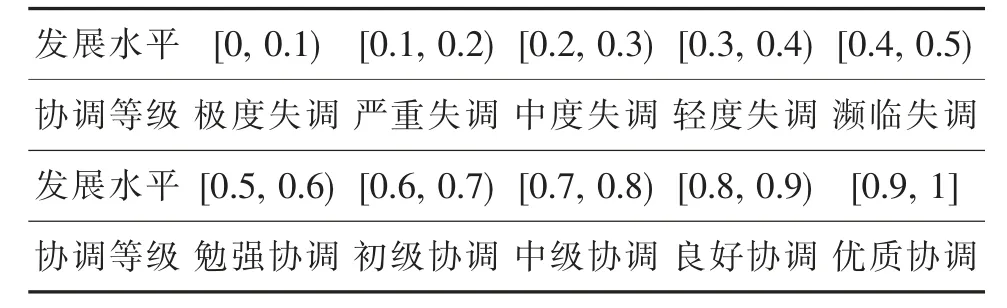

通過這一測度模型,可以計算得到甘肅省14 個地州市近10 年來的區域協調發展水平.此外,參考張超、白雪等[9,13]的中國區域協調發展度等級劃分標準,本文將甘肅省區域協調發展水平劃分為10 個等級(表2).

表2 甘肅省區域協調發展水平等級劃分標準

1.3.2 區域協調發展的差異程度

區域協調發展水平的差異程度通常用變異系數和泰爾系數來表示,它們的值越大表示相對差異程度越大.計算公式為

式中CV 為變異系數,T 為泰爾指數,n 為區域單元總數,Ci為第i 個區域的協調發展水平,Cˉ為區域協調發展水平均值.

2 區域協調發展的時空特征分析

2.1 區域協調發展的時間特征分析

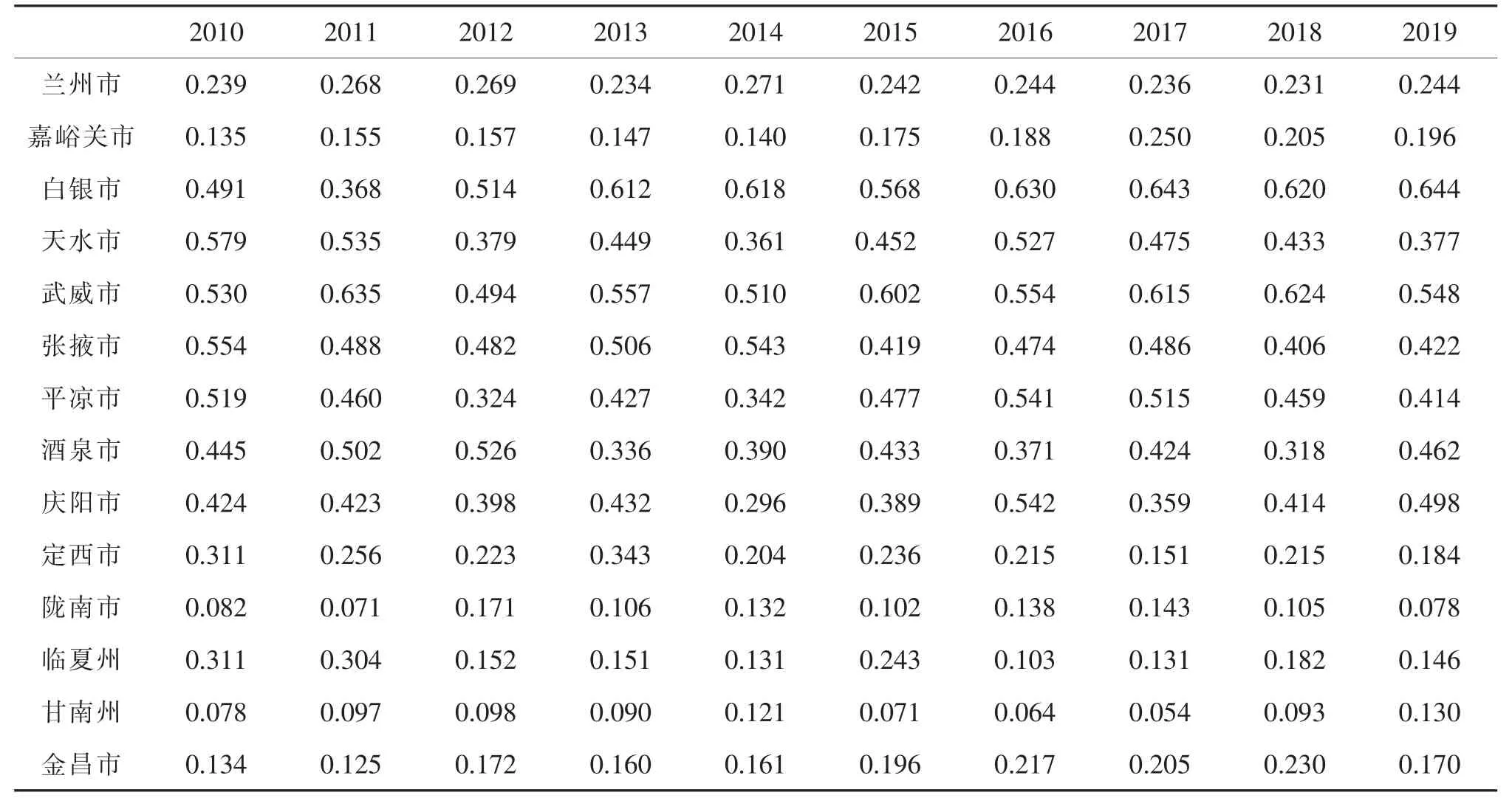

基于測算得到的近10 年來甘肅省14 個地州市的區域協調發展水平變化表(表3),結合甘肅省區域協調發展水平等級劃分標準(表2),可以看出近10 年來14 個地州市的區域協調發展水平普遍較低,且均有不同程度的變化.近10 年來,區域協調發展水平有所上升的地州市包括:嘉峪關市、白銀市、慶陽市、甘南州和金昌市,其中嘉峪關市和慶陽市的變化趨勢較為接近,表現為先升后降,嘉峪關市的區域協調水平由2010 年的0.135 上升到2017 年的0.250,即由嚴重失調型上升到中度失調型,之后略有下降,2019 年的協調水平為0.196,較2010 年上升了45.19%;慶陽市的區域協調水平由2010 年的0.424 上升到2016 年的0.542,即由瀕臨失調型轉變為勉強協調型,之后有所下降,2019 年的協調水平為0.498,較2010 年上升了17.45%.白銀市的區域協調水平雖有波動,但總體保持上升趨勢,由2010 年的0.491 上升到2019 年的0.644,上升了31.16%,使白銀市協調發展水平由瀕臨失調型轉變為初級協調型.甘南州的區域協調發展水平雖然較低,但近10 年來呈現出在波動中不斷上升的趨勢,由2010 年的0.078 上升到2019 年的0.130,由極度失調型轉變為嚴重失調型,上升了66.67%.金昌市近10 年來處于嚴重失調型與中度失調型之間,2010-2015 年間表現為嚴重失調型,之后的3 年上升到中度失調型,2019 年下降到0.170,較2010 年增長了26.86%.近10 年來區域協調發展水平變化不明顯的地州市包括:蘭州市、武威市、酒泉市和隴南市,其中蘭州市近10 年來始終處于中度失調水平,2019 年與2010 年相比,上升了2.09%;武威市在勉強協調型和初級協調型之間擺動,2019 年較2010 年相比上升了3.40%;酒泉市的區域協調發展水平處于輕度失調型與勉強協調型之間,2019 年較2010 年上升了3.82%;隴南市處于極度失調型和嚴重失調型之間,2019 年較2010 年下降了4.88%.近10 年來區域協調發展水平變化有所下降的地州市包括:天水市、張掖市、平涼市、定西市和臨夏州,其中天水市、定西市和臨夏市下降幅度較大,天水市由2010 年的勉強協調型下降到2019 年的輕度失調型,下降了34.89%;定西市和臨夏市均由輕度協調型下降到嚴重失調型,分別下降了40.84%和50.05%.張掖市和平涼市下降幅度較小,情況較為接近,均由勉強協調型下降到瀕臨失調型,2019 年較2010 年相比,分別下降了23.83%和20.23%.

表3 2010—2019 年14 個地州市區域協調發展水平變化表

分析原因,區域協調發展水平的變化與區域政策關系較為密切,嘉峪關市區域協調發展水平的上升得益于近年來其在推進高質量轉型發展過程中,深化供給側結構性改革,注重產業轉型升級,推動電商與特色產業融合發展,同時對文化旅游項目、城市基礎設施和生態環境投資力度有所加大.慶陽市在全力支持油田企業擴能增產的同時,推進鄉村產業振興,推動旅游、電商等新興產業的發展,開展精準、有效的扶貧工作.甘南州區域協調發展水平的提升與4311 個藏區專項儲備項目的實施息息相關,其中城鄉環境綜合整治作為最大的生態項目和民生項目,高效整合農牧村基礎設施、公共服務、社會保障、產業發展、生態保護、基層組織、平安甘南和精神文明等建設,項目的實施極大改善了甘南州基礎設施落后面貌,極大地推動了區域的協調發展.總之,區域協調發展水平上升的區域,一定是在發展經濟的同時,注重了環境治理、民生改善、公共服務水平的提升.

2.2 區域協調發展的空間特征分析

為了更好地分析甘肅省區域協調發展的空間特征,本文以2010 年、2015 年和2019 年為時間節點,借助ArcGIS 軟件,以14 個地州市的區域協調發展水平值為觀測指標,生成甘肅省區域協調發展空間分異圖(圖1).

圖1 14 個地州市區域協調發展空間分異圖

從圖1 中可以看出,2010 年勉強協調型的地州市有4 座:天水市、武威市、張掖市和平涼市;瀕臨失調型地州市有3 座:白銀市、酒泉市和慶陽市;輕度失調型的地州市有2 座:定西市、臨夏市;中度失調型的地州市是蘭州市;嚴重失調型的地州市有2 座:嘉峪關市、金昌市;極度失調型的地州市是隴南市和甘南州.2015 年達到初級協調型的地州市是武威市;勉強協調型的地州市是白銀市;瀕臨失調型地州市有4 座:天水市、張掖市、平涼市和酒泉市;輕度失調型的地州市是慶陽市;中度失調型的地州市有3座:蘭州市、定西市和臨夏州;嚴重失調型的地州市有3 座:嘉峪關市、隴南市和金昌市;極度失調型的地州市是甘南州.2019 年達到初級協調型的地州市是白銀市;勉強協調型的地州市是武威市;瀕臨失調型地州市有4 座:張掖市、平涼市、酒泉市和慶陽市;輕度失調型的地州市是天水市;中度失調型的地州市是蘭州市;嚴重失調型的地州市有5 座:嘉峪關市、定西市、臨夏州、甘南州和金昌市;極度失調型的地州市是隴南市.

總體而言,甘肅省區域協調發展較好的區域是位于隴東南地區的平涼市、慶陽市和天水市,該區域以能源化工和先進制造業為基礎,區域協調發展水平始終保持在“輕度失調”和“勉強協調”之間.其次是具有明顯區位優勢的“蘭—白都市經濟圈”,這一區域包括蘭州市和白銀市,雖然蘭州市具有省會城市的獨特優勢,但從區域協調發展的角度看,蘭州市落后于白銀市.第三是河西地區,這一區域內,協調發展水平較好的是武威市、張掖市和酒泉市,協調發展水平在“瀕臨失調”—“初級協調”之間波動;但是嘉峪關市和金昌市的區域協調發展水平較差,始終處于“嚴重失調”的狀態.區域協調發展水平最差的是“兩州兩市”地區,即甘南州、臨夏州、定西市和隴南市,其中甘南州和隴南市的區域協調發展水平長期處于“極度失調”和“嚴重失調”的狀態;定西市和臨夏州稍好一些,協調發展水平保持在“嚴重失調”和“輕度失調”之間.

3 區域協調發展水平的差異程度分析

3.1 時間差異程度分析

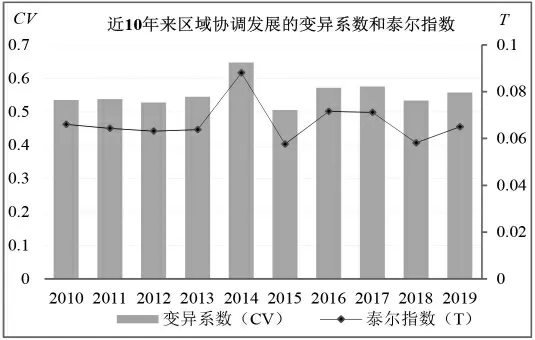

基于測算得到的2010—2019 年甘肅省14 個地州市的區域協調發展水平值,計算得到近10 年來時間差異程度,即變異系數和泰爾指數(圖2).

圖2 2010—2019 年區域協調發展的變異系數和泰爾指數

從圖2 中可以看出,近10 年來區域協調發展的變異系數和泰爾指數的變化趨勢基本一致,其數值較小,區域協調發展水平的相對差異程度較小的年份是2015 年、2012 年和2018 年;其數值較大,即區域協調發展水平的相對差異程度較大的年份是2014 年、2017 年和2016 年.近10 年的變化趨勢來看,2010 年到2013 年變異系數和泰爾指數的變化較為平穩,2014 年迅速上升,變異系數和泰爾指數均達到近10 年來的峰值,即區域協調發展水平的相對差異程度達到最大;2015 年又急劇下降,變異系數和泰爾指數較2014 年分別下降了22.01%和34.56%,之后呈現不斷波動起伏的趨勢,但總體變化不大,2019 年與2010 年相比,變異系數上升了4.13%,泰爾指數下降了1.53%.總之甘肅省近10 年來區域協調發展的時間差異程度變化并不明顯,說明近10 年來甘肅省出臺的地方性區域協調發展規劃和戰略并沒有縮小地州市之間的差距,甘肅省區域協調發展有待于進一步提高.

3.2 空間差異程度分析

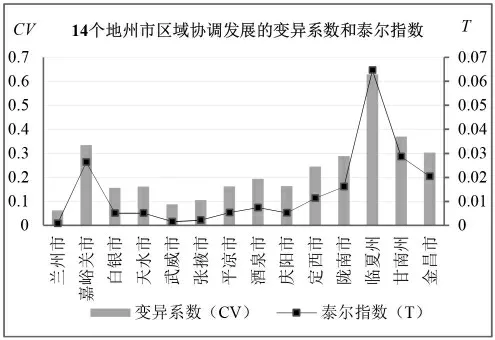

基于測算得到的2010—2019 年甘肅省14 個地州市的區域協調發展水平值,計算得到14 個地州市的空間差異程度,即變異系數和泰爾指數(圖3).

圖3 14 個地州市區域協調發展的變異系數和泰爾指數

由圖3 中可以看出,14 個地州市的變異系數和泰爾指數的排名基本一致,近10 年來變異系數和泰爾指數排在前3 位,即數值最小,區域協調發展水平的相對差異程度最小的地州市是蘭州市、武威市和張掖市,排在第4-7 位的是白銀市、天水市、平涼市和慶陽市.但變異系數和泰爾指數的排名不同,從變異系數的排名來看,白銀市優于天水市,排在第4位,天水市位居第5 位,平涼市領先于慶陽市,排在第6 位,慶陽市排在第7 位;而泰爾指數的排名剛好相反,排名順序分別是天水市、白銀市、慶陽市和平涼市.排在后7 位,即數值較大,區域協調發展水平的相對差異程度較大的地州市分別是酒泉市、定西市、隴南市、金昌市、嘉峪關市、甘南州和臨夏州,且變異系數和泰爾指數的排名一致.從以上排名中可以看出,區域差異程度最小的是蘭白經濟圈,該區域憑借其獨特的區位優勢,在經濟發展、公共服務、資源利用和環境保護等方面發展較為均衡,所以區域差異程度最小.而區域差異程度最大的是“兩州兩市”地區,需要在提高區域協調發展水平的同時,不斷縮小區域差異程度.

4 促進區域協調發展的對策措施

4.1 建立區域協調發展機制

統籌國家重大區域戰略,加強與“一帶一路”沿線國家的經濟文化交流,推進以國際陸海貿易新通道和歐亞大陸橋綜合運輸通道為主骨架的重大基礎設施的互聯互通,提升蘭州市作為“一帶一路”節點城市的平臺支撐能力,拓展全省區域協調發展的新空間[14].促進省內外協同發展,加快培育區域新的增長點,支持高新技術開發區與發達地區的交流合作,提升重點區域、重點領域的核心競爭力.省內針對不同區域建立長效普惠、精準有效的差別化支持機制,發揮蘭白核心經濟圈的示范引領作用,加快敦煌文化旅游圈、榆中生態創新城以及隴東能源基地的建設.

4.2 提升產業經濟效益

調整產業結構,提升產業經濟效益是縮小區域差異,實現區域協調發展的重要途徑.在農村地區,首先是要將農業與非農業相結合,以玉米制種、啤酒原料、釀酒葡萄、馬鈴薯、中藥材和草食畜六大特色產業為農業重點培育和發展的增長點,將“生產、加工、銷售”有機結合起來,通過培育新型職業農民,實現農業產業化經營,建立農村電子商務平臺等方式,使傳統農業逐漸向商品化、現代化、專業化的現代農業轉變,促進農村經濟社會的健康協調發展.其次在有條件的地方,大力發展以生態休閑、旅游觀光為主的休閑農業和鄉村旅游.在城市里,產業經濟效益的提升需要依托區域優勢,壯大地方特色產業,培育名牌產品,例如:“蘭—白”都市圈和蘭州新區的建設應以高新技術產業的發展為重點;河西經濟區則要重視五市的組群發展和協同發展,鞏固冶金工業,加強風能與太陽能等新能源開發利用,發展綠洲經濟,打造綠洲的規模效益.

4.3 完善公共服務均等化機制

制定和協調全省的基本公共服務實施標準,并對困難地區實行分階段差別化幫扶機制,逐步實現公共服務的均等化.在醫療衛生、勞動就業、教育、養老等公共領域,依據各自特點和實際發展狀況,完善各項管理制度和各級信息系統建設,不斷提高統籌層級,強化跨區域基本公共服務的統籌合作.同時探索建立有效的激勵和約束機制,不斷優化經費支出結構,重點是對困難地區,在財政投入和資源配置方面應給予適當傾斜,縮小差距.例如醫療衛生、勞動就業方面,要建立跨城鄉區域流轉銜接制度,推動城市優質資源向農村輻射,在統籌義務教育扶貧專項資金時應對困難地區和“兩州一縣”給予傾斜.

4.4 健全區域協調發展保障

健全區域協調發展保障機制,首先要建立區域規劃體系,完善區域規劃的編制、審批和實施程序,做好規劃的中期和后期評估;其次是建立區域協調發展的風險識別和預警制度,防范和妥善應對區域發展風險;此外還要完善保障區域協調發展的制度,積極研究制定促進區域協調發展的地方法規和制度體系,明確區域協調發展的戰略重點及各部門的責任義務.