“多元化”教學手段在低年級音樂課堂中的實踐研究

張穎

【摘 要】音樂是以“美育”為基本屬性的一門學科,在新課程理念下的音樂課堂中,器樂教學仍是必不可少的重要內容。新課標指出,在教學中應注意培養學生自信的演奏能力以及綜合性藝術表演能力。“多元化”教學手段在低年級音樂課堂的實踐研究遵循低年級學生以形象思維為主,好奇、好動、好模仿的特點,通過游戲化、合作化、表現化等多元手段來培養學生良好的合作意識與表現能力。筆者在教學中嘗試以音樂游戲作為竹笛教學的重要載體,以合作化、表現化為手段,將知識與訓練融合在游戲中,讓學生在娛樂中學習知識,得到技能的訓練,從而發現音樂的美感,獲得審美的樂趣。

【關鍵詞】小學低年級 竹笛教學 游戲化 合作化 表現化

一、多元化教學手段之一:游戲化

(一)“音樂游戲”概念及其特點

英國教育家洛克說過,教導兒童的主要技巧是把兒童應做的事情都變成一種游戲。所以,在教學中可以通過游戲這一載體讓學生在游戲中感受音樂的節奏節拍,感知旋律走向,體驗音樂的強弱,體會速度、力度、音色等音樂元素的變化,并能根據音樂的變化做出反應,讓學生在玩樂中學習音樂。

“音樂游戲”是以游戲的方式,如通過節奏游戲、律動游戲等在有趣的游戲情節中學習音樂。教師將游戲和音樂結合起來,通過“音樂游戲”來培養學生的基本音樂素質,使學生在游戲的過程中學習和探索音樂的奧秘。

(二)竹笛教學的游戲化策略

興趣是學習音樂的基本動力,音樂教育家柯達伊說過,我們一定要在學校里采用使兒童感到愉快而不是痛苦的方法教授音樂,培養他們渴望高尚音樂的情感,這種渴望將持續終身。筆者通過將“音樂游戲”運用于竹笛教學中,以此激發學生的學習興趣。

竹笛教學的“游戲化”是指以“音樂游戲”作為主要教學手段,將竹笛學習融合在游戲活動中,使教學過程變得生活化和游戲化,將學生帶入一種自然學習的狀態,使他們在娛樂中獲得知識并得到技能訓練。

1.節奏游戲,激發興趣

節奏的訓練是器樂教學的重點,節奏是音樂的骨架,發揮著非常重要的作用,竹笛教學中更是離不開節奏的能力培養。因此,進行高質量的節奏訓練,具有十分重要的意義。小學低年級的學生以形象思維為主,他們好奇、好動、好模仿,并且他們很喜歡模仿節奏。

筆者在低年級竹笛教學中,除教材外還使用了本校自主創編的教材中的歌曲《欣荷笛韻》。該歌曲節奏大部分為二分音符、四分音符、八分音符和一些附點節奏、切分音節奏等。節奏在我們的生活中無處不在,如小雨沙沙沙、小狗汪汪汪,這些都是音樂王國里的八分音符和四分音符的化身。利用生活中的常見節奏,既能讓學生在情境中了解八分音符和四分音符,又能讓學生在輕松愉快的學習情境中牢牢掌握這兩種節奏。掌握了這些簡單的節奏,吹樂曲便水到渠成了。

人體是一個天然的節奏樂器,教師可引導學生通過不同肢體部位的拍打達到訓練節奏的目的。學生通過捻指、拍手、拍肩、傳遞節奏等游戲的方式來感受簡單的節拍,通過模仿節奏聲音的游戲掌握竹笛教學中需要學習的節奏知識,學生在游戲中學、在游戲中樂,收到了較好的教學效果。

2.律動游戲,提升樂感

根據低年級學生的年齡特點與可接受性特點,音樂節拍游戲的設計要簡單易學,貼近學生生活,讓學生感到熟悉、親切、可接受。教學中,我們可以從學生熟悉的環境和事物入手,尋找“音樂游戲”的題材,讓學生借助直觀形象思維來理解音樂知識,輕松、自然地把內心感受到的旋律、節拍表現出來。

樂曲《早上好》是一首烏干達民歌,歌曲由兩部分組成:第一部分3/4拍,兩樂句,旋律級進,抒情、活潑;第二部分旋律2/4拍,表現了熱愛生活的人們明朗而熱情的情緒。

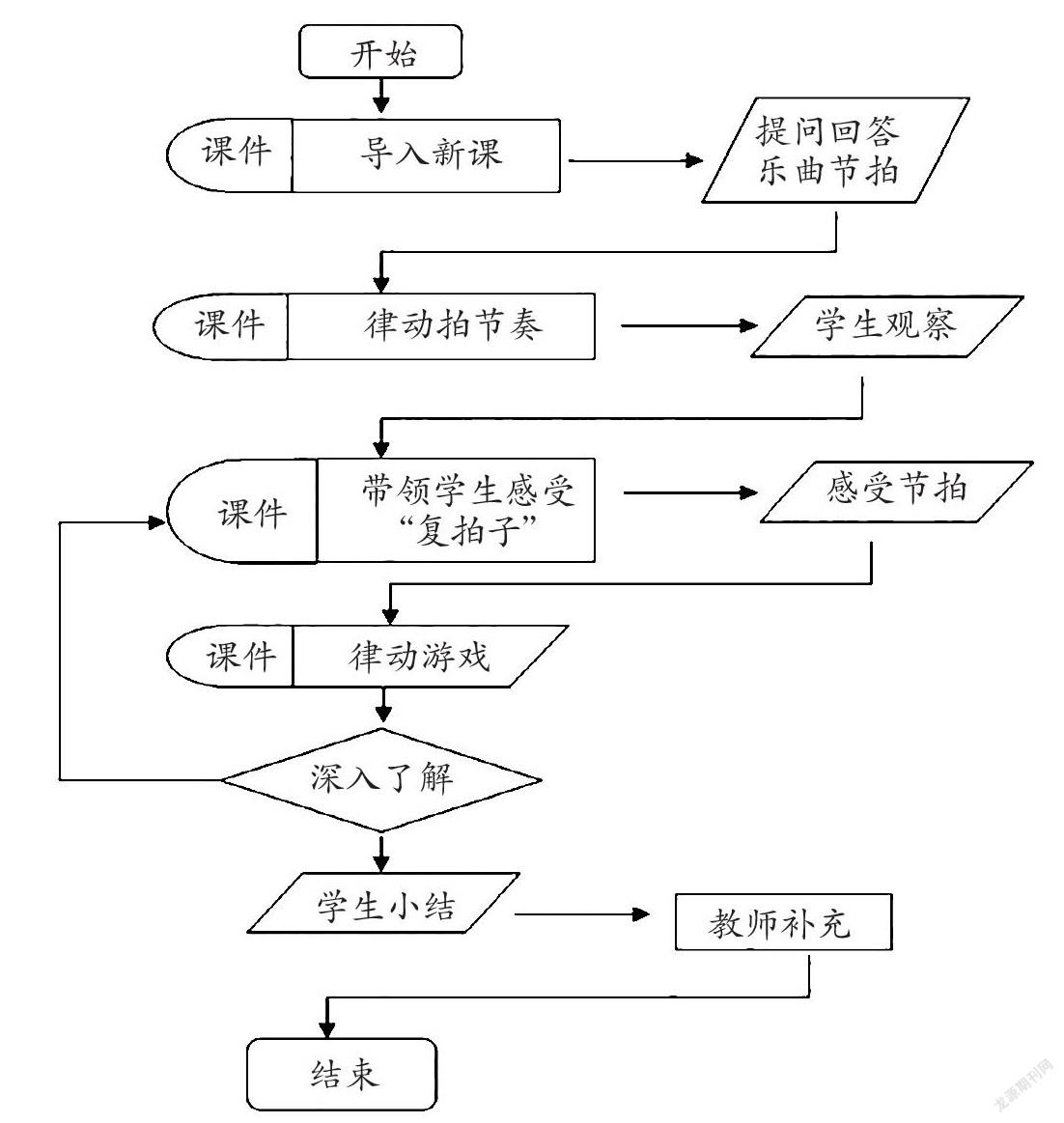

教學過程如下:

樂曲的前半部分是3/4拍,后半部分則是歡快活潑的2/4拍。許多學生無法正確聽辨出樂曲的正確節拍,這為正確吹奏樂曲的節拍增加了一定的難度。通過節拍游戲與律動相結合的方法可以較好地解決這一難點。

二、多元化教學手段之二:合作化

(一)合作教學概念及其特點

器樂練習是學生學習音樂的重要藝術實踐,是小學音樂教學的內容之一。班級器樂教學通常以齊奏、合奏形式呈現,然而,許多學生在演奏時缺乏合奏意識。合奏不是獨奏,它需要演奏者節奏統一、學會聆聽,通過與伙伴之間的默契合作達到成功。筆者希望通過竹笛齊奏、竹笛合奏、竹笛輪奏等多種演奏形式,豐富學生對音樂的感悟能力,提高學生音樂的表現力以及形成良好的品格特質。

(二)竹笛教學的合作化策略

1.生生合作,提高合作意識

低年級學生好勝心強,喜歡被表揚、被認可。筆者抓住學生的這一特點,制定了一系列激勵性的合作學習制度。每周的竹笛課,教師都會選出進步特別大的學生成為竹笛小隊的隊長,隊長可以自主組織一個竹笛小隊,和隊員們合奏一首樂曲。曲目、形式不限,各個小隊進行比賽,獲勝的小隊可以獲得相應的加分和獎勵。通過這種“合作小隊”的形式,學生的積極性大大提高,興趣高漲。如此,不僅鍛煉了學生的組織能力、合作能力、齊奏能力,還鍛煉了他們的臺風及表現能力。隊長在合奏訓練期間,如果聽出是哪個隊員沒有跟上大家的節拍,就要及時指出,幫助隊員一起進步,隊員之間相互指正、相互學習。

通過堅持小隊合作的教學方式,學生對竹笛學習的興趣更加濃厚,班級里你追我趕的氛圍也更濃了。

2.聲部合作,提升演奏素養

在竹笛教學過程中,筆者發現運用多聲部合作學習的方式深受學生歡迎。如通過小組多聲部合作演奏、師生二聲部合作、打擊樂二聲部合作等各種合作形式,形成多元立體的教學模式,讓學生在歡樂的聲部合作氣氛中熱情地投入演奏,從而達到良好的教學目標。同時,學生的合作意識也充分得到培養和加強,獲得了審美的體驗。

對于低年級學生來說,在表演時加入合適的小型打擊樂器為音樂伴奏是很有意義的。這不僅能鍛煉學生的演奏能力,提高音樂的聽辨能力,還能提升學生的合奏意識。

本校三年級學生從一年級開始學習竹笛,經過兩年左右的學習,他們基本能達到三級水平。《草原上》這首歌曲形象地勾勒出一派風和日麗、綠草如茵的草原風光。雖然這是一首單聲部的樂曲,但是如果加上一些主干音,將其變成一首二聲部的竹笛合奏入門練習曲也是非常好的。

教學過程如下:

在教學《草原上》的過程中,通過加進簡單的主干音配成一首二聲部竹笛樂曲,讓學生在合奏的過程中充分感受二聲部的魅力。學生在吹奏竹笛的過程中不僅收獲了合作的喜悅,還嘗試了一種新的合作方式,這對他們來說是一個質的提升。

三、多元化教學手段之三:表現化

(一)表現化教學概念及其特點

課標中指出,表現是實踐性很強的音樂學習領域,是學習音樂的基礎性內容,是培養學生音樂表現能力和審美能力的重要途徑。教學中應注意培養學生自信的演唱、演奏能力及綜合性藝術表演能力,發掘學生的表演潛能及創造性潛能,在音樂實踐活動中使學生享受到美的愉悅,受到情感的熏陶。

(二)竹笛教學的表現化策略

筆者利用學生的好勝心、榮譽感強等心理特點,通過設計各種形式的表演、競賽活動提升學生的表現力以及調動學生的積極性。同時,教師的態度也能決定學生的高度。當教師充滿熱情、期待、贊美,把微笑送給學生,努力營造快樂的學習氛圍時,學生的興趣也會隨之變化,從“緊張”到“歡喜”,從“被動”到“主動”,從“厭學”到“樂學”,從而收到理想的教學效果。

1. 搭建校內比賽平臺,提高舞臺表現力

為提高學生的舞臺表現力,學校開展了一系列豐富多彩的比賽活動,如“竹笛吹吹樂”“你吹我唱”“班班有笛聲”等。通過校園竹笛大賽,提升了學生對竹笛學習的熱情,激發了班級之間你追我趕的良性競爭,同時也進一步豐富了校園文化生活,提高了學生的舞臺表現力,豐富了學生的舞臺經驗。

2. 深入體驗樂曲內涵,提升吹奏表現力

筆者在實踐中還發現,要提升學生的吹奏表現力,還必須深入體驗樂曲內涵,通過體驗樂曲、感受樂曲,從而提升吹奏樂曲的美感。

當前音樂器樂教學的樂譜大部分來源于教材,教師通過教學,最后利用器樂演奏升華歌曲,看似將歌曲錦上添花,卻并未將歌曲內容、內涵以及情感落到實處。所以,在這樣的情況下進行器樂演奏只是走馬觀花,形式一場。在器樂教學環節,通過教師的示范以及學生練習,大部分學生能完整地吹奏,但其表現力以及合作精神卻并不能很好地呈現出來,也不能體現良好的表現力。教師需要從多個角度,多維度、運用多種方法來調動學生的多種感官及肢體,達成音樂體驗的目的,引起學生對音樂豐富、美好的情感共鳴。

四、多元化竹笛教學研究成效

通過開展豐富有效的竹笛多元化教學,學生在快樂中掌握了吹奏技巧,對竹笛的興趣也越來越濃厚,許多學生在演奏中更加自信,體會到了音樂帶來的快樂。

三年級的小黃是一個內向的學生,學習竹笛認真,竹笛吹奏水平較高,但他很不自信。自從班級開展了“合作吹吹”活動以及“小老師領奏”活動,小黃變得自信了許多,常常會被同學推選為“小老師”領奏。這樣一來,小黃的自信心就更足了,演奏起來自信滿滿,贏得了同學的贊揚,自我認識得到了提升,現在的他自信十足,并成了班級里的“演奏達人”。

筆者采用游戲化、合作化、表現化教學手段,通過前后教學對比發現,學生學習竹笛的積極性和效率有了明顯的提升,在學習中更加積極主動了。

同時,在班級竹笛器樂教學中,一部分音樂素養較高、音樂表現力較強的學生進入了校級竹笛社團,參加了全國、省市級的各類藝術節比賽。

五、思考與展望

器樂教學要從音樂本體入手,把器樂教學建立在自然的美學結構和音樂的意義上,讓學生在演奏的過程中發現音樂的美感與樂趣。小學低年級器樂教學游戲化、合作化、表現化遵循低年段學生的身心發展規律,將音樂學習與游戲活動相結合,采用活潑多樣的教學形式和富有情趣的教學手段,讓學生在合作、表演和游戲活動中感受音樂、理解音樂和表現音樂,獲得審美的樂趣,感受學習的快樂。

此外,在音樂課堂教學中教師還應關注學生的審美體驗、鼓勵學生參與良性競爭,采取合作學習的有效學習手段和方法激發并培養學生音樂學習的興趣,讓課堂學習更快樂、更美好!

【參考文獻】

[1]余丹紅.音樂教育手冊[M].上海:上海音樂學院出版社,2013.

[2]王耀華,王安國,吳斌.音樂課程標準解讀(2011年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2011.