雙創背景下高職院校機械設計與 制造專業人才實踐能力培養策略

劉志學

摘要:文章探討了課程設計體系、實踐教育模式、工作室運營機制等,并根據學院實際情況研究了一套可操作的工作室運營機制,不斷增強學生在機械領域的專業技能和雙創能力,通過工作室機制的培養,為企業輸出高質量應用型的技術能手。

關鍵詞:高職院校;機械設計與制造專業;實踐能力

目前,高職院校機械制造類專業的畢業生數量成逐年遞增之勢。由于機械制造類行業崗位覆蓋率不斷增加,急需機械制造方向的專業技術技能應用型人才。基于此,高職院校需培養創造能力強、實踐能力強、技能過硬的應用型技能人才,這也是社會賦予培養主體的一項歷史使命。

一、提出問題

筆者調查了長株潭區域的5所高職院校,數據結果表明,目前機械設計與制造專業人才培養難以滿足市場需求,主要原因是機械制造類人才培養方案過于注重理論成績,且專業實踐和實訓與專業人才的培養方向脫節,導致社會對人才的需求與專業人才培養方案不能協同發展。

(一)實際工作和校內學習差異較大

企業的工作崗位需求與高職院校的專業人才培養定位發展不一致,人才培養模式沒有根據企業需求精準制訂實施方案,高職院校的人才培養目標難以緊跟企業崗位的需求。數字化、機械化設計與制造等現代制造技術發展迅速。企業崗位技能知識沒有進入課堂,導致學生的基本技能明顯滯后,畢業生無法適應企業的技術崗位要求。

(二)不重視知識遷移能力的培養

高職院校的專業人才培養方案目標應該是讓學生掌握必需的專業技能知識與實踐崗位技術技能知識。在專業技術技能方面,高職院校應該注重培養學生舉一反三和知識遷徙的能力。目前,高職院校的人才培養限制了學生的技能訓練范圍,導致學生缺乏系統的理論學習,學生只停留在“我能聽”,但不知道“我會嗎”,更不知道技術技能理論的來龍去脈。因此,學生在專業知識遷移能力方面較弱,知識點的延伸能力不強。

(三)專業教師的實踐應用技能水平有待提高

高職院校的大部分專業教師來自于校招,是普通高校剛畢業的大學生,該群體對行業企業的最新實踐技術技能掌握得較少,加之學校引入企業生產一線的技術人員作為兼職教師的數量不多,并且大部分專業教師的教學科研工作量較大,工作之余無法將更多的時間和精力投入鉆研最新的技術技能中,導致專業教師實踐技能鍛煉的機會較少,專業實踐水平有待提高。

(四)校企合作機制不深入

高職院校要想培養高質量的學生,就離不開校企深入合作。為了讓學生在校期間就進行真槍實彈的鍛煉和學習,高職院校應將企業真實產品項目載體引入學校,植入課堂。目前,企業與高職院校之間的合作僅停留在表面,雖然簽訂了相關的合作協議,但企業在關鍵核心技術方面難以與學校合作,所以大多數高職院校校企合作尚未系統地或者全面地建立健全合作體制和協作機制。

二、研究意義

(一)理論指導意義

機械設計與制造專業人才培養主要探究了一種以工作室形式運營的實訓體系,其組織結構、運作流程,以及相關的理論總結對實習實訓有較大的理論指導意義。

(二)實踐指導意義

工作室人才培養體系可以提升學生的專業技能與操作能力。如學生以實習實訓為載體,成立“機械加工工作室”,協助湘潭銘德工貿責任有限公司完成產品機械加工的任務。此外,高職院校可對外聯系加工業務,讓學生的機械加工實訓有載體可依,有項目可做,這對工科類的實習實訓有較強的實踐指導意義。

(三)人才培養價值

工作室人才培養體系可以為機械設計與制造專業學生在發展雙創能力方面提供借鑒,讓學生成為“會管理、熟工藝、懂營銷”的高技能人才。本次研究注重學生專業技能與創新創業能力的同步提升,從而為行業企業培養高質量人才。

三、對策建議

(一)整體思路

首先,工作室以校企合作企業湘潭銘德工貿有限責任公司進行試點運營,通過項目運營,經驗總結,熟悉產品加工的來源與渠道,熟練設計圖紙技術,摸索產品產業化、市場化的途徑,主要培養“進企業會管理、對工作熟工藝、對產品懂營銷”的高技能應用型人才。

其次,工作室通過試點運營進行部門調整,且進一步聯系其他合作企業,豐富項目來源,確保來源不間斷,還可向周邊加工企業租賃設備或者借用場地,實現規模化,形成成熟的運營機制。

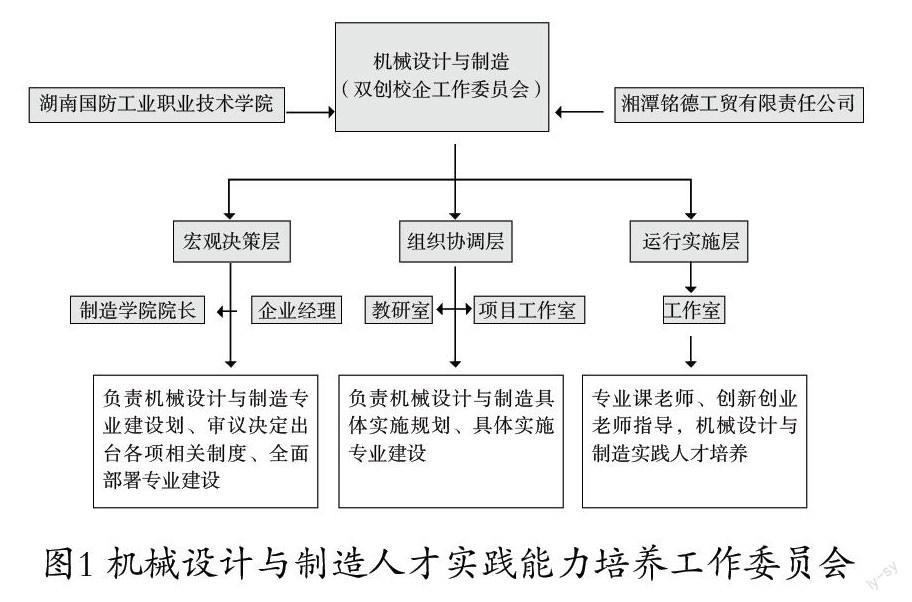

最后,工作室改革人才培養模式,成立“校企工作委員會”(如圖1所示),以提升學生的專業技能與創新創業能力,下設宏觀決策層、組織協調層與運行層,宏觀上負責專業建設規劃與專業部署,微觀上由專業課教師與創新創業教師共同參與,協調指導學生進行工作室運營與管理。

(二)具體措施

工作室人才培養模式圍繞專業課程的部署與安排、工作室的運營與管理、人才實踐能力孵化基地的建設與規劃展開。

1.構建機械制造類“1234”人才培養模式的工作室運營機制

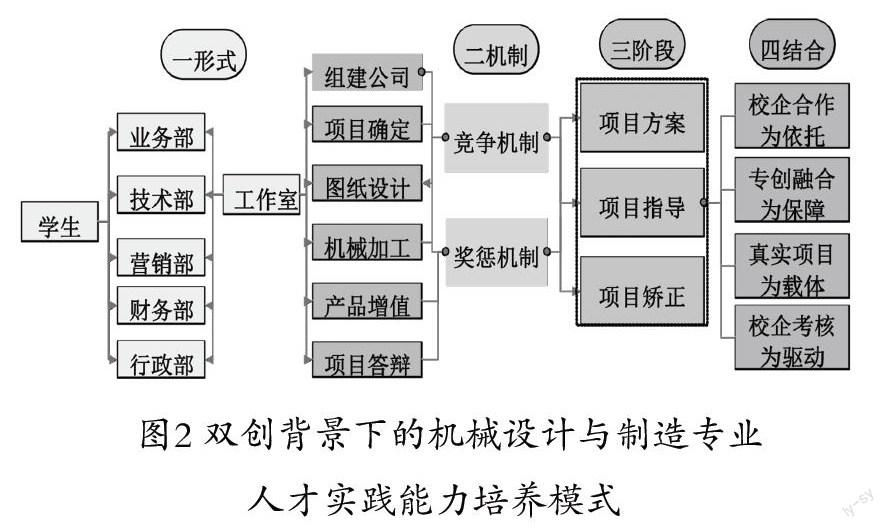

學生以工作室的形式,與湘潭銘德工貿責任有限公司合作,構建一套以機械設計與制造專業為例的“1234”人才實踐培養改革模式,即“一形式二融合三階段四結合”(如圖2所示)。以專業實踐或實習實訓為載體,協助企業對合作項目進行技術加工、企業生產和管理,指導教師指導創業項目的實踐,實現“專創”融合。

學生成立工作室,深化校企合作,通過企業或作坊聯系到真實的產品加工項目,作為學習的任務驅動,工作室由專業課教師、創新創業教師、企業三方共同指導運營。雙創背景下的機械設計與制造專業人才實踐能力培養模式以校企合作為依托、以真實項目為載體、以專創融合為保障、以校企考核為驅動,實現四結合。

2.構建“基于市場需求為導向,以產品為載體”的模塊化課程體系

專業人才實踐能力培養模式對接雙創教育人才培養目標,采用專業建設負責制,圍繞企業項目的開發過程,按需求分析—總體設計—分模塊實施—交付客戶的工作流程,根據需求難度等級改革課程結構,完善課程安排。教師在教學情境中分工協作,提升學生對知識技能的綜合運用能力、提升專業課教師教學科研方面的創新能力、提升專業教學資源的利用效率。

3.以真實項目為驅動的實踐教學模式

專業人才實踐教學環節主要依托校企深度合作、專業教學團隊、企業兼職教師與創新創業教學團隊,團隊成員共同設計產品、創新結構、改革實踐教學方法和手段。工作室以真實產品為載體,通過營造“企業真項目、學習真崗位、操作真環境”構建了教學良性循環的“實操式”教學模式,將課程教學內容模塊化、案例化、項目化,形成了真實的“理實一體”的教學主課堂,同時將課堂搬到企業,在學校專業課教師和企業導師的帶領下成立項目工作室,組建能滿足企業需求和市場需求的設計創造團隊。師生全程參與企業真實產品的生產過程,引入項目教學法、現場教學法、案例教學法、演示教學法等教學方法,實現學生的作業即“項目”、上課即“上班”、課堂即“職場”的真模式。學生通過真實的生產環境、真實產品生產的學習過程,提高了職業技術技能水平,為以后的就業、創業夯實了專業基礎。

4.以助力地方經濟為目標的人才孵化基地建設與規劃

專業人才培養方案助力地方經濟,主要以專業建設為基礎,為人才孵化基地提供組織保障。以專創融合為紐帶,校、企、政共建人才孵化基地,建立學院服務地方企業長效運行機制。高職院校以專業為平臺,繼續秉承“助力區域經濟,服務中小企業”的理念,根據中小企業個性化需求,打造技能人才培養基地,重點服務周邊的湘潭市九華工業園、高新德國工業園、天易工業園、韶山工業園、湘鄉工業園、雙馬工業園等區域的中小企業,共同研發新產品、新技術、新工藝,促進社會區域經濟的發展。

綜上所述,第一,構建一套以機械設計與制造專業為例的“一形式二融合三階段四結合”即“1234”人才實踐培養改革模式;第二,學生成立專業式工作室實現專創融合,旨在培養“會管理、熟工藝、懂營銷”的高技能人才;第三,按照“需求分析—總體設計—分模塊實施-交付客戶”工作流程,根據客戶需求和生產產品的難度等級,改革課程結構,構建“基于市場需求為導向,以產品為載體”的模塊化課程體系;第四,以真實產品為載體,通過“真環境、真崗位、真項目”,構建了教學循環的“實戰式”教學模式;第五,秉承“助力地方經濟,服務小微企業”的理念,根據小微企業個性化需求,打造技能人才培養基地。

參考文獻:

[1]姜國俊.論加強高職院校素質教育的必要性及對策[J].教育與職業,2010(36).

[2]蘇嘉玲.淺談機械制造及自動化專業高職教學改革的探索與實踐[J].科技創新導報,2010(9).

[3]吳明全,田懿.大學生科技創新能力培養的探索與實踐[J].教育與職業,2010(35).

基金項目:2020年湖南省職業院校教育教學改革研究項目“雙創背景下高職院校機械設計與制造專業人才實踐能力培養質量提升策略研究”,項目編號:ZJGB2020402。

(作者單位:湖南國防工業職業技術學院)