經歷多樣活動深化概念理解

滕支香

摘 要】小學數學中的概念教學是一個復雜的過程,它是學生在主動探索的學習過程中理解和掌握的。本文結合蘇教版數學五年級下冊“公倍數和最小公倍數”一課,在探索中理解概念、在解題中掌握方法、在應用中拓展認識三個方面闡述了如何在概念教學中讓學生經歷多樣活動,在充分親歷的過程中逐步建立并抽象出概念的本質,幫助學生深入理解概念,以便更好地掌握數學概念的內涵。

【關鍵詞】小學數學 經歷過程 概念理解

教學片段一:在探索中理解概念

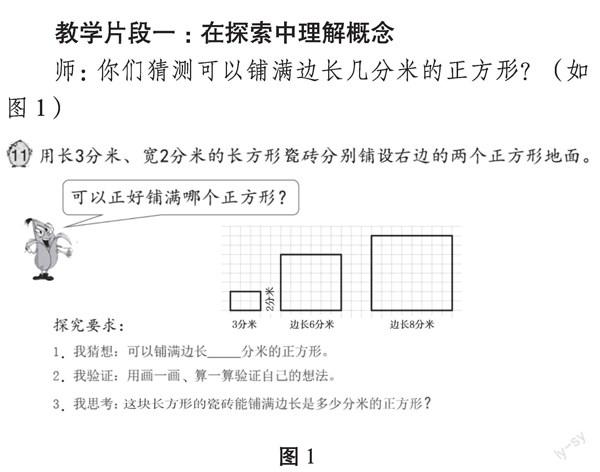

師:你們猜測可以鋪滿邊長幾分米的正方形?(如圖1)

生1:我猜測可以鋪滿邊長6分米的正方形,因為6是3的倍數,而8不是3的倍數。

生2:我也猜測可以鋪滿邊長6分米的正方形,但我們不僅要看正方形邊長是不是瓷磚長的倍數,還要看它是不是瓷磚寬的倍數。這跟我們前面研究公因數時用正方形鋪長方形一樣,既要沿著水平方向鋪,還要沿著豎直方向鋪。

師:你說得非常好!那就請大家用研究公因數和最大公因數的經驗和學習方法去完成驗證和思考吧!先獨立完成,再與小組里的同學交流。

(學生獨立完成,教師巡視,幫助學困生并提供指導。等絕大多數學生完成后,再按順序組織展示與交流)

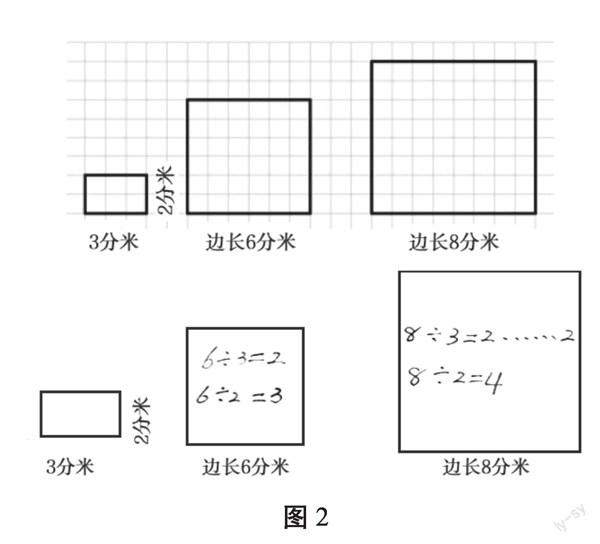

生1:我是用畫一畫的方法驗證的:我發現和我猜想的一樣,能鋪滿邊長6分米的正方形,但不能鋪滿邊長8分米的正方形。(如圖2)

生2:我是用算一算的方法驗證的:6除以3和2都沒有余數,所以可以正好鋪滿。而邊長8分米的,8除以2能除盡,但8除以3除不盡,所以不能正好鋪滿邊長8分米的正方形。看來確實長和寬都要考慮。(如圖2)

師:這是他們的意見,其他同學呢?在這個過程中,你有什么發現嗎?

生1:能正好鋪滿邊長6分米的正方形。因為6既是2的倍數又是3的倍數。

生2:不能鋪滿8分米的正方形。因為8只是2的倍數,而不是3的倍數。

師:用這張紙還能正好鋪滿邊長是多少分米的正方形?

生1:還能鋪滿邊長是12分米、18分米的正方形。

生2:還能鋪滿邊長是24分米的正方形。

師:這樣的正方形說得完嗎?

生:說不完,只要正方形的邊長既是2的倍數又是3的倍數就可以。

師:是的,這里的6、12、18、24……既是2的倍數,又是3的倍數,它們都是2和3的公倍數。(板書:2和3的公倍數:6,12,18,24……)

師:知道2和3的最小公倍數是多少嗎?

生(齊答):6。

師:我們可以用中括號表示最小公倍數,2和3的最小公倍數是6,可以表示為[2,3]=6。兩個數有最大公倍數嗎?為什么?

生:沒有,因為任何數的倍數的個數是無限的,兩個數的公倍數的個數自然也是無限的,所以兩個數沒有最大公倍數。

師:10是2和3的公倍數嗎?為什么?

生:不是,因為10只是2的倍數,而不是3的倍數。

師(小結):看來公倍數,就是兩個數公有的倍數。(板書:公有的)其中最小的就是最小公倍數,沒有最大的,所以寫公倍數時需要用省略號表示。那如何找兩個數的公倍數和最小公倍數呢?

【教學思考】創設情境后,教師先引導學生聯系已有經驗,做出猜測,再在“學習單”的引領下,自主用畫一畫、算一算的方法進行驗證,并進一步思考與交流其中隱含的規律,從而自主完成公倍數和最小公倍數的概念和意義的建構。這樣遷移的目的是引導學生自覺實現由探究找公因數和最大公因數的方法向探究找公倍數和最小公倍數的方法的遷移,積累實踐和思維活動經驗,培養學習能力。事實也證明,這樣的活動設計更契合學生的認知基礎,能很好地激發他們參與學習活動的積極性和主動性,使他們真正做到全身心投入,卓有成效地展開操作、思考與表達,在正確理解概念的同時,獲得思維品質的提升。總之,本環節由操作中產生的問題經由數學角度的分析,提煉出“公倍數”這一概念,讓學生經歷了一個實實在在的數學化的過程。這一過程不僅讓學生知道了一個新的概念,還讓他們體會了如何用數學的眼光來觀察、分析生活現象,從而獲得了寶貴的數學活動經驗。

教學片段二:在解題中掌握方法

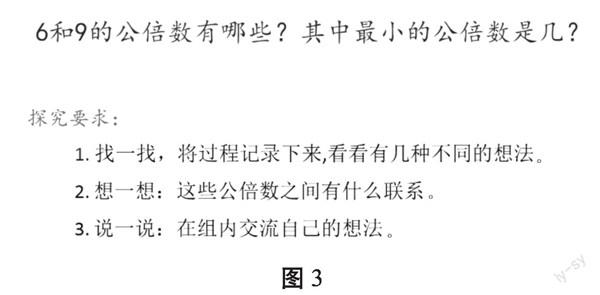

(生在學習單上完成圖3題目)

(師巡視后挑選三種不同的方法讓學生上臺展示)

生1:分別列舉出6和9的倍數,然后圈出6和9的公倍數。

生2:先列舉出6的倍數,再從6的倍數中圈出9的倍數,這樣的數就是6和9的公倍數。

生3:先列舉出9的倍數,再從9的倍數中圈出6的倍數,這樣的數就是6和9的公倍數。

師:我們來對比這三種方法有沒有共同之處?比較一下,你更喜歡哪種方法?并說說你的理由。

生:方法2和方法3都只寫了一個數的倍數,這樣既簡單又節省時間。

師:大家同意嗎?那我們來場比賽吧:小組PK找2和7的公倍數。時間30秒,一、二組用方法2,三、四組用方法3,準備好了嗎?開始。

師:停!哎,怎么三、四組速度快呢?(展示兩種方法)

(生1未完成作業)

生2:7的倍數有7、14、21、28、35、42、49……

師(將兩份作業進行對比):為什么快?

生:我們看7的倍數里,每兩個里面就有一個2的倍數,而2的倍數中,要隔好幾個才有7的倍數,所以三、四組快。

師:那我們要想既快又準地找出兩個數的公倍數,你覺得要注意什么呢?

生:我覺得可以先寫出大數的倍數,再從里面圈出它們的公倍數,這樣既快又準。

師:這種方法就叫“大數翻倍法”。(板書)

師:我們已經找到三組數的公倍數,觀察一下,每組數的公倍數和最小公倍數有什么關系?

生:我發現兩個數的公倍數都是最小倍數的1倍、2倍、3倍……(師在黑板上畫)

師:那么找兩個數的公倍數的關鍵是什么?(最小公倍數)

師:我們在學習最大公因數時,認識了韋恩圖(集合圖),同樣的,6和9的倍數也可以用韋恩圖來表示,大家嘗試填在學習單上,并說說你的理由。

師(強調):中間重疊的是什么?

生:公倍數。

師:找兩個數的公倍數時,要注意什么?

生:兩個數的公倍數和倍數一樣都是無限的,最后都不要忘了省略號。

【教學思考】本環節繼續探究找兩個數的公倍數和最小公倍數的方法,開展了四個層次的交流活動。①方法的多樣性。學生基于已有的經驗,在解決問題時自然聯想到找兩個數的公因數和最大公因數的方法,這既有利于他們實現方法的遷移,又能深刻感受到一一列舉策略的作用和價值。②方法的異中求同。通過比較,學生發現無論用哪種方法,都是在兩個數的倍數中找到它們的公倍數。特別是用集合圖表示兩個數的公倍數的方法,不但可以幫助學生厘清概念的內涵和外延,還可以讓他們深刻感受幾何直觀的意義與價值。③方法的求同存異。在數學教學中,我們既要尊重學生的獨特思維,又要關注學生學習方法的多樣化。但是關注方法的多樣化并不意味著不需要方法的優化。在學生呈現出三種方法后,我們應該引導學生將這三種方法進行對比辨析,既要找出這些方法的共性,同時還要挖掘每種方法的獨特性。在上面的教學片段中,為了讓學生感悟“大數翻倍法”的優越性,引導學生親歷“求同存異”的過程,不斷優化方法,完善學生認知。學生很容易發現“求同”:都是采用“先列舉,再圈找”的策略。再引導學生“求異”:“盡管思路相同,但方法還是會有差異的,對比一下,你喜歡哪種方法呢?”在對比中,學生發現了方法2和方法3較簡單,但是學生對方法2和方法3之間的區別無法理解,筆者沒有生硬地把自己的認知強加給學生,而是適時巧妙地創設了問題情境:“既然大家都認為方法2和方法3比方法1簡單,那來場比賽吧:小組PK找2和7的公倍數,時間30秒,一、二組用方法2,三、四組用方法3。”在這么短的時間內,筆者預設到先寫2的倍數的學生可能來不及完成任務,課堂上也確實如此。此時學生明顯感受到:“7的倍數里每兩個里面就有一個2的倍數,而在2的倍數中,要隔好幾個才能找到7的倍數。”這個過程自然而然地引出了“大數翻倍法”,實現了方法最優化。所以說,教師在教學時,要立足于方法的“多樣化”,引導學生解釋方法的“合理化”,最終探尋方法的“最優化”。這樣不僅有助于學生真正地理解找兩個數公倍數的方法,還能在這個過程中提升學習的品質和能力。④提煉歸納特征。對找公倍數的討論,幫助了學生理解兩個數的公倍數有無數個的特點,加強了無限思想對學生的滲透。總之,本環節借助學習最大公因數時所積累的經驗,放手讓學生自主探究兩個數的公倍數的求法,既是對公倍數概念的認識繼續深化的過程,也有利于他們切實掌握求兩個數的公倍數和最小公倍數的基本方法。

教學片段三:在應用中拓展認識

【教學思考】課堂練習在目前“雙減”政策的背景下要以課程、學生和學習的視角,對作業的設計重新系統地梳理與反思。減少作業時間,不只是“量”上做簡單的“減法”,更重要的是應該在“質”上求“變化”。教師設計作業要擺脫機械、枯燥、煩瑣、無價值的練習,讓作業“色香味”俱全,點燃學生的興趣,激發學生的內驅力。因此,在鞏固練習環節,筆者從生活情境和游戲兩個方面入手,進行拓展練習和靈活運用,既摒棄了傳統練習的枯燥無味,又讓學生體會到了數學與生活的緊密聯系,于玩中學、于學中玩。在游戲練習結束后,筆者引導學生能主動在此過程中發現一些有趣的規律或性質,既能加深學生對所學知識的理解,又能激發他們對數學的興趣,從而積累豐富而廣泛的數學活動經驗,真可謂一舉多得。在當前“雙減”政策的背景下,作業設計要進行三個追問:學生為什么要做作業?什么樣的作業對學生最有效?作業設計得好不好誰說了算?作業是整個課程鏈上的一環,是課程學習的一部分,任何與學習目標相關性弱或不相關的作業,都應從作業單中刪除。所以當下,無論是課堂作業還是課后作業都需要精心地設計與實施。作業設計和作業實施的質量,應該成為教師專業發展水平的重要標志之一。

綜上所述,數學概念不僅是構成數學知識體系的基礎,還是數學認知結構的重要組成部分。因此,概念教學是一個復雜的過程,要淡化對概念字面上的死記硬背,把握概念的核心,讓學生在主動探索的學習過程中去理解和掌握數學知識。教師要遵循學生的心理特點和認知規律,充分利用學生已有的知識經驗和生活經驗,激發學生自主探索的興趣,讓學生在想象、比較、分析、歸納等活動中充分經歷概念的形成過程,凸顯概念的特征。這樣,學生在直觀感知的過程中就會逐步建立并抽象出概念的本質,進而更好地掌握數學概念的本質與內涵。