京津冀協同發展背景下促進高校國際學生在華就業的策略研究

吳丹 陸媛 李怡

摘? ?要:國際人才是深化實施京津冀協同發展戰略的重要助力。文章基于SWOT框架模型,從優勢和劣勢、機遇和挑戰四個方面,分析京津冀協同發展背景下國際學生在華就業的內在條件和外部環境,提出國際學生應該把握機遇,培養內驅力,提升對中國的認知和理解水平,拓展人脈關系網絡及知識的深度與廣度,從而實現職業發展目標。

關鍵詞:京津冀 國際學生 就業 SWOT分析

一、研究背景及意義

人員的國際化流動能促進資金、技術流動,打破貿易壁壘,實現市場對資源的有效配置,促進社會經濟發展。[1]高等教育為經濟增長提供人力資源,是社會經濟發展的重要引擎。高校國際學生是重要的戰略資源和高等教育國際化資源。2014年12月,全國留學工作會議提出“堅持人才培養與發揮作用并重”的理念。[2]2018年,全國教育大會進一步明確“打造更加具有國際競爭力的國際學生教育”的發展方向,讓國際學生“學有所成,學有所用,才盡其用”[3]。

京津冀地區高校云集,國際學生教育歷史悠久、資源豐富,具有較強國際學生吸引力。《來華留學年度報告(2019)》顯示,京津冀地區2018年招收國際學生的高校有125所,國際學生總數達到109,906人,其中國際學歷生46,864人,非學歷生63,042人。國際學生因其語言、教育背景、跨文化交際等方面的優勢,在其就業崗位上發揮越來越重要的作用,成為中外政治、經濟、文化交流的橋梁。根據2016年首屆來華留學人才招聘會收集的數據,參與招聘會的國際學生希望畢業后留在中國工作的比率高達95%。[4]在推動京津冀協同發展的征程中,探索健全和完善政府、企業、高校和國際學生四位一體的國際學生就業服務機制,吸引國際學生在華就業或在駐華企業就業,對于提升京津冀地區人才國際競爭力,助力中國企業“走出去”,持續深入合作共建“一帶一路”和構建人類命運共同體具有重要意義。

二、SWOT理論及分析框架

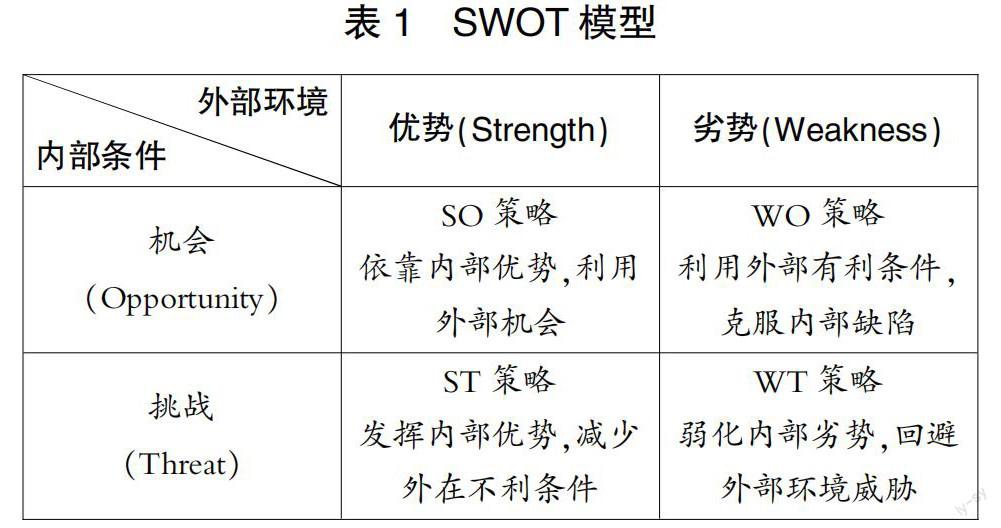

美國舊金山大學的海因茨·韋里克(Heinz Weihrich)教授在20世紀80年代初提出,任何研究對象(個人或集體)都存在一定的外部環境并具備一定的內部條件。對研究對象的外部環境(機遇和挑戰)和內部條件(優勢和劣勢)的各要素進行相互匹配和綜合分析,可以做出全面、系統、準確的研究和評價,進而制定相應的發展戰略、計劃和對策。這種分析方法即為態勢分析法,也稱為SWOT分析法。

本文選取SWOT模型(見表1),綜合分析當前京津冀協同發展背景下高校國際學生在華就業的內部條件和外部環境,為國際學生在華就業戰略選擇提供相應的依據。

三、高校國際學生在華就業SWOT分析

(一)國際學生在華就業的優勢

一是語言優勢明顯。2018年,教育部印發《來華留學生高等教育質量規范(試行)》的通知,要求“以中文為專業學習語言的國際學生畢業時中文能力應達到HSK5級水平;以外語為專業學習語言的國際本科生的中文能力應至少達到HSK4級水平,國際研究生的中文能力應至少達到HSK3級水平”。[5]在我國高校接受學歷教育的國際學生普遍學習過中文,具有一定的中文交流能力,又通曉本國語言,具備多語種優勢。二是文化背景多元。國際學生一般在兩個以上國家生活、學習,接受不同文化、教育的熏陶,國際視野更加開闊、跨文化適應能力更強。胡金光等在研究電力專業國際學生就業問題時提出,近年來,電力專業國際學生的生源國與我國電力企業“走出去”的對象國具有一致性。他們的語言和專業優勢在電力企業“走出去”進程中發揮積極作用。[6]

(二)國際學生在華就業的劣勢

一是國際學生對中國的認知與理解有待提升。文化認同是理解與合作的基礎,企業在招聘時通常對國際學生的中華文化認同感期待值較高,而且在日常管理中,企業必須要承擔其招聘的國際學生的法律責任和安全管理責任。因此,除學科專業水平和中文能力外,國際學生對中國的理解和認知要不斷提升。二是國際學生跨文化和全球勝任力需要提升。國際學生在學習實踐中包容、認知和適應文化多樣性的意識、知識、態度和技能有待提升。

(三)國際學生在華就業的機遇

隨著我國來華留學教育事業的不斷發展,近幾年國際學生在華就業法律政策和管理制度實現了突破。公安部2016年印發的《實施支持北京創新發展的20項出入境政策措施》和人力資源和社會保障部、外交部和教育部2017年印發的《關于允許外籍優秀高校畢業生在華就業有關事項的通知》,標志著我國開始有條件地允許優秀國際學生畢業后在華就業。2017年3月,公安部為全面支持國家自貿區的創新發展,拓展支持國際學生在華創業實習的政策范圍,并將私人事務類居留許可(加注“創業”)的有效期延長到2~5年,為吸引外籍(留)學生的智力資源、促進我國高等教育產學鏈全球延伸,提供了政策保障[7]。

京津冀協同發展,實施國際人才戰略,不斷優化外籍人才服務政策,為國際學生在京津冀地區就業提供了良好的服務環境。京津冀三地外專系統啟動引智聯席活動,建立信息共享和政策互通機制,探索《外國專家證》備案互認制度等。2016年,京津冀三地簽署《外籍人才流動資質互認手續合作協議》,推動外籍人才社保對接,促進京津冀三地外籍人才流動。立足于京津冀協同發展戰略需求,在北京大運河森林公園邊248畝的園區掛牌成立首都國際人才港,建立了包含國際學生在內的近11萬人的國際人才資源庫,吸引高端人才推動科技產業發展。[8]

(四)國際學生在華就業的挑戰

第一,國際學生就業服務機構不健全。藺映真等在探究東盟國際學生在華就業時指出,國內高校面向東盟國際學生的就業信息收集和發布渠道不暢通,導致東盟國際學生不能順利地在中國就業和創業。[9]高校雖然建立了就業創業指導中心,但其主要業務是面向中國學生開展就業創業指導和管理服務。高校無法向國際學生宣講在自貿區、高新區等就業或創業的具體要求,對學習結束后居留證件的辦理不能做準確的說明。習近平總書記強調,要“全方位培養、引進、用好人才,加快建設世界重要人才中心和創新高地,為2035年基本實現社會主義現代化提供人才支撐,為2050年全面建成社會主義現代化強國打好人才基礎”,為來華留學工作指明前進方向,提供根本遵循。一些高校的國際學生管理部門積極轉變觀念,逐步開展國際學生就業指導與服務工作,依托學校的就業創業指導中心獲取企業需求信息,向國際學生發布企業招聘信息、組織企業宣講會等。

第二,缺少開展就業教育的抓手。實行第二課堂學分制和創新學分制是提升學生綜合素養的有效手段,但是很多高校對國際學生的第二課堂學分或創新學分不作要求,導致國際學生缺少學習第二課堂相關課程或參與創新創業培訓的內驅力。陸媛等認為,國際學生普遍沒有建立提早規劃學業發展和職業發展的意識,缺少個人發展的計劃性,導致他們面臨畢業后的人生選擇時,對繼續在華深造、就業,還是回國就業等問題無法形成清晰規劃,不能把握機遇。[10]

第三,企業與高校之間缺乏有效溝通,尚未建立開展國際學生在華實習以及開展國際學生校園招聘的長效機制。實習有助于提升學生的實踐能力和培養職業意識,對于畢業生找工作尤其重要。加之對國際學生在華實習和勤工儉學在政策上缺乏細化的指導,如是否區分課程實習和就業實習等。高校管理者有國際學生實習或勤工助學是否影響學業進展、人身安全或違反法律法規等方面的顧慮,消極對待國際學生的實習或勤工助學需求,導致有些國際學生在華非法就業。

四、結論與對策

(一)SO策略:培養內驅力,提升就業硬實力

在我國不斷改善國際人才就業環境的政策機遇下,國際學生要提升自身的內驅力,打造就業優勢。一是培養職業規劃意識。國際學生在入學時就要學會規劃,主動了解國際學生在華就業的政策以及求職渠道,了解中國的法律法規,了解中國企業文化、職場信息與職業技能,了解意向企業單位招聘外籍人員的要求等,通過學習提升個人就業能力。二是建立多層次、差異化的能力展現形式。國際學生在華學習的第一要務是掌握專業知識,提升相關領域的理論水平和實踐能力。此外,考取漢語能力等級證書、參與學科知識競賽、參與文化交流活動,有助于實現國際學生個人能力差異化發展和展示。因此,國際學生應該認真對待學校安排的校外實踐活動,觀察學習中國文化,了解中國的就業市場,不斷提升自身的就業能力。

(二)WO策略:了解區域就業政策與就業機會,提升對中國的認知和理解水平

一是感受中國經濟社會發展狀況,了解區域就業政策與機會。在京津冀協同發展戰略的深入推進下,京津冀三地產業疏解轉移對接協作提速,加快形成區域產業鏈。截至2020年10月,中關村企業在津冀兩地設立分支機構累計超8300家,北京流向津冀技術合同成交額累計超1200億元。[11]京津冀地區政府與企業可主動接觸國際學生,幫助學生提升在華就業意愿,進一步明確就業意向。二是走進中國企業,建立對中國職場的初步認知。國際學生可以借助學校的實習基地、人才推介會等渠道,利用業余實踐和假期開展專業課程實習或者就業實習,親身感受中國企業的文化制度、企業環境、職業價值等,提升實踐能力和適應能力。

(三)ST策略:提升主動意識,發揮跨文化優勢

國際學生的學習意識、行動模式和參與熱情等直接影響到其人際交往狀況和社會支持網的構建。國際學生應積極融入校園學習和生活,在與中國師生和其他國際學生的交往互動中構建良好的人際關系,促進身心健康發展和學業順利開展;同時,可細心觀察、主動發現、借力人脈資源、尋找實習機會、積累工作經驗。在課余時間里,國際學生可依托高校、駐華使領館等提供的實踐活動平臺參與到公共外交活動中,發揮他們貫通中外的優勢,拓展校外人際交往圈,建立廣泛的社會網絡。國際學生還可發揮他們與來源國的高校、企業、科研院所之間的聯系,為中外高校、企業合作研究牽線搭橋,促進中外交流。

(四)WT策略:提升綜合素養,端正擇業心態

調查發現,擁有扎實專業知識、良好的語言溝通能力和團隊合作精神的國際人才往往受到用人單位的青睞。國際學生要發揮學習主觀能動性,通過在校期間的專業理論課、專業實踐課、實習來提升專業知識的廣度和深度;積極主動參加社團活動和社會實踐活動等,提升個人綜合素養,為職業發展積蓄力量。國際學生通過參與學校舉辦的“職業生涯規劃大賽”“面試與簡歷制作大賽”等活動,以及就業咨詢服務,認識自我和培養職業規劃意識。國際學生要理性分析自己,揚長避短,找準定位和發展方向,合理確立職業發展的短期和長期目標。

參考文獻:

[1]文軍,黃銳.移民政策的回歸及其分析維度的建構:一項以國際移民研究為中心的討論[J].天津社會科學,2013(2):59-64.

[2]劉寶存,張繼橋.改革開放四十年教育對外開放政策變遷的歷史考察[J].高校教育管理,2018,12(6):1-13.

[3]劉志民,楊洲.“一帶一路”沿線國家來華留學生對我國經濟增長的空間溢出效應[J].高校教育管理,2018,12(2):1-9.

[4]施拯.上海市外國留學生在華就業服務管理創新研究[D].上海:上海師范大學,2019.

[5]中華人民共和國教育部.教育部關于印發《來華留學生高等教育質量規范(試行)》的通知.[EB/OL](2018-10-12)[2021-06-15].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A20/moe_850/201810/t20181012_351302.html.

[6]胡金光,王娟,毛冬敏,等.電力專業來華留學生就業觀分析及其對策[J].世界教育信息,2017,30(17):35-39.

[7]朱曉瑩.外國留學生在京就業法律制度研究[D].北京:北京理工大學,2017.

[8][11]鐘超,尚文超.一項歷史性工程 一場深層次變革——寫在京津冀協同發展重大國家戰略實施五周年之際[J].全球商業經典,2019(2):78-85.

[9]藺映真,劉方舟.東盟留學生在華創業的路徑與策略[J].現代商貿工業,2015,36(21):59-61.

[10]陸媛,吳丹.新時期來華留學生就業指導工作策略研究[J].世界教育信息,2020,33(12):28-34.

編輯 王亭亭? ?校對 朱婷婷