藝術人類學視角下半坡彩陶紋飾審美意象研究

于瑛芝

摘 要:半坡文化是仰韶文化的第一個高峰,半坡時期的彩陶紋飾多樣且具有特殊的文化含義。基于藝術人類學的視角,以半坡時期彩陶的歷史遺跡和文獻資料為基礎,分析彩陶紋飾的審美意識,研究由設計意識、色彩意識、圖騰意識三部分構成的半坡彩陶紋飾的審美意象,能進一步探析當時的社會文化、精神思想和宗教信仰。

關鍵詞:藝術人類學;彩陶紋飾;審美意識;審美意象

中國從20世紀80年代開始研究藝術人類學這門學科,雖然起步較晚,但成績斐然。隨著國內交叉學科的廣泛普及,從藝術人類學的視角去分析半坡彩陶紋飾的審美意象,能讓人們更加全面、更加綜合地了解彩陶藝術文化。藝術的研究離不開人類自身,更離不開對人的生活與社會活動的探討。原始社會人類審美意識的萌芽與當時人們的生產方式、日常生活、社會文化是分不開的,彩陶上的紋飾就是人們早期審美意象的直接反映。研究半坡彩陶紋飾的審美意象有助于理解原始社會彩陶藝術的發展與人類審美意識的發展歷程。

一、半坡彩陶紋飾

陶器是原始社會劃時代的發明,制陶是人類第一次通過化學和物理變化來改變物質性能的創造性活動。”[1]陶器的生成是火與土的碰撞,是技術與藝術的結合。在距今七千年的半坡文化中,彩陶器型多樣,紋飾造型規整、自然寫實,是中國彩陶藝術的濫觴。半坡類型的典型遺址有西安半坡、臨潼姜寨、寶雞北首嶺等,當時是母系社會的繁榮時期,根據考古研究發現,適宜的氣候與地理環境為人們定居提供了自然條件。正是因為半坡人長期穩定的居住需要,促使著陶器迅速發展,器型變得多樣,紋飾豐富生動,各種器型的分類也越來越明確。“那時已有了飲食器、炊煮器、蒸濾器、水器、儲藏器等各類生活用具,其中有碗、缽、盤、皿、壺、瓶、罐、甕等四五十種不同的樣子。”[2]半坡陶器制作工藝嫻熟、彩繪流暢,可能在當時已經出現了制作的分工。畫工的出現使彩陶紋飾規范統一,紋飾的藝術性也有所提高。半坡彩陶的紋飾是半坡人農耕漁獵生活的記錄,是人與自然和諧相處的表現。紋飾基本可以分為動物紋與幾何紋這兩大類。動物紋主要是模仿人們當時所看到自然界動物的形態所繪制的紋路,如鹿紋、鳥紋、魚紋、蛙紋、豬紋等,是人們探索自然的真實反映;幾何紋則主要源于編織工藝,是從人們的勞作與日常生活中得到的靈感,造型簡單,裝飾意味強,如三角紋、寬帶紋、波折紋、網紋等,多為二方連續的圖案,是彩陶紋飾的主流;魚紋是半坡類型彩陶的代表性紋飾,魚紋數量龐大、延續時間長,清楚地呈現出由寫實具象的動物紋飾演變成抽象的幾何紋的過程,體現出半坡人藝術創作與審美趣味的發展。

二、彩陶紋飾的審美意識

(一)藝術人類學與半坡彩陶紋飾

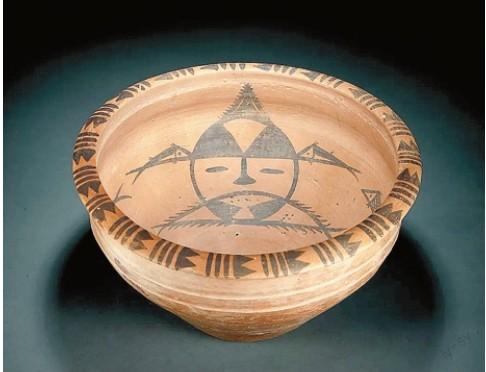

藝術人類學是以人類學的研究方法和視角去探討藝術的本質規律的學科。“把藝術作為一個與社會各部分相互聯系的整體來看待。也就是說,把藝術放在一個社會的網絡空間中來認識,放在一個完整的、具體的生活情景中來理解。”[3]從藝術人類學的角度來看,彩陶紋飾的形成與當地的地理環境、思想文化和社會風貌密切相關。人類學家利普斯認為,“原始通訊中的聽覺方法(語言和聲音)多由領域狹小的社會所采用,而視覺方法主要發現于占有廣大空間的部落之中。”[4]也就是說,彩陶上的紋飾在當時有著交際、交流的作用,這種交流是能跨越空間地域的,不同的紋飾圖案也經常被賦予各種不同的意義。彩陶紋飾演變從簡單到復雜、寫實趨于幾何,這與當時人們的審美意識、原始巫術禮儀是分不開的。藝術人類學以人為本,在研究半坡彩陶紋飾背后的社會生活、精神思想中,人在里面起著重要的作用。彩陶是人類的文化藝術,半坡時期自然環境、生產生活方式以及人類的思想活動為彩陶紋飾的創作提供了靈感。易中天認為:“從這個意義上講,真正的裝飾只能開始于陶器。因為正是從制陶開始,人類開始不滿足于器具物質材料所固有的和加工時形成的紋樣,而是賦予其自身不可能有和不可能產生的紋樣,即有意識地進行裝飾了。”半坡彩陶紋飾最初由編織物而來,如籃紋、席紋以及一些刻畫紋,這是人們開始進行有意識的創造,是人們在勞動過程中發生的。半坡人以農耕為本,捕獵、撈魚是他們第二大生活來源,他們將自己的所見所聞例如天空中飛的鳥兒、森林里奔跑的鹿、水里游的魚、捕魚用的網等繪制成寫實的紋飾創作在了陶器之上,紋飾寫實稚拙,是半坡人生活的真實反映。隨著人們精神思想的提高,除了日常生活外,半坡人也將“人”的藝術表現在陶器之上,其中最具典型的是人面魚紋。人面與魚紋相結合,想表達的或許是豐衣足食的愿望,也或許是人與自然和諧相處。新石器時期,因為生活水平低下,經常有嬰兒早夭,人們將繪制的人面魚紋彩陶盆蓋于翁棺之上,用來招魂祈福、寄托哀思,也是原始宗教活動的體現。彩陶在當時不僅是實用器具,更是精神文明的象征,繪制在陶器上的紋飾也反映出人們的信仰,包括靈魂崇拜、自然崇拜、生殖崇拜、動植物崇拜、生死觀念等。

(二)審美意識

審美意識從廣義上來說指的是:“包括審美意識活動的各個方面和各個表現形態,如審美趣味、審美能力、審美觀念、審美理想、審美感受等。”[5]彩陶紋飾的審美意識主要表現在審美感受上。人類只有在長期的實踐活動中不斷學習、總結經驗,才能提高自身的審美意識與藝術創造的能力。

陳望衡在《文明前的“文明”:中華史前審美意識研究》一書中提出:“只要人從本質上告別了動物成為人,就有了審美意識。以下三點標志著人有了審美意識:一是工具的美化,包括注意工具的造型和表面的光潔度以及某些紋飾等;二是人自身的美化,包括紋身和使用裝飾物;三是原始藝術的出現。”[6]原始社會人類制造陶器時,實用性是他們考慮的第一要素,審美作為第二功能,制造出的效果也恰恰顯示出他們的審美水平。半坡彩陶注重紋飾與器型的統一,在實用功能的原則上,將裝飾的圖案、線條、顏色與欣賞的視角配合,融入審美趣味,達到實用與審美的平衡。在藝術人類學視角下,構建了半坡時期彩陶紋飾審美意識的形成與發展,體現在以下幾個方面:

1.生產方式

原始社會人們的生產方式影響著審美意識的產生,半坡時期人們的生產方式,決定了其獨特的、地域性突出的審美意識。農業,從古至今一直都是中華民族的立身之本,直接影響著社會的發展。半坡時期氣候濕潤、雨量較多,半坡人居住在浐河周圍,有豐富的水資源,地形平坦,適合發展農業。農耕是半坡人主要的生產方式,當時糧食以粟為主,與農業密切相關的飼養業也在此時出現,主要家畜以豬為主。用于盛儲、汲水的樸素陶器發展為繪制著家畜形象的彩陶,豬面紋等紋飾的出現反映出農業活動與制陶息息相關。農業的生產依靠自然環境的變化,當自然環境惡劣,漁獵就是他們主要的食物來源。半坡遺址附近的河流有豐富的魚類資源,周邊的叢林與沼澤中獵物種類繁多。考古人員在遺址中發現了弓箭、長矛、魚鉤、魚叉以及用作網墜的石塊,彩陶飾上的鹿紋、魚紋、網紋等說明了打獵、捕魚也是當時重要的生產活動之一。農耕、漁獵這種生產方式從根本上參與塑造了當時人類的審美意識。

2.日常生活

馬克思主義美學在探討藝術本質時認為,人們首先必須滿足衣、食、住、行等基本生存需求,然后才能從事政治、科學、藝術、宗教等社會活動。[7]編織,是史前人們日常勞動生活的一部分,編織工藝是彩陶紋飾最初的靈感來源。在史前最初的陶器上還保留著編織物的痕跡,如籃紋、繩紋、席紋等,通過這些紋飾,可以想到當時編織物在社會和日常生活中是非常重要的。史前人在制作陶器過程中,拍打、按壓、刻畫,在陶器的表面留下了許多印痕,起到了裝飾美化的作用。半坡彩陶上裝飾的幾何紋很可能來源于編織紋,如半坡彩陶上的網紋,紋飾由多條平行線縱橫交錯成為網格圖案,漁網由編織物編織而成,生動反映了當時半坡人撒網捕魚的生活。日常生活的滲透,讓審美意識在彩陶紋飾上得以表現。

3.社會文化

彩陶的紋飾承載著社會文化,當半坡人將精神文明傾注于彩陶上,彩陶就具有了宗教色彩與文化特征。因此,半坡時期的彩陶紋飾有它獨特的、民族性的審美意識。原始社會人類敬畏自然,相信自然界擁有一種神秘的力量,于是原始宗教便誕生了。半坡時期原始的宗教就體現在靈魂崇拜與自然崇拜上。我們可以看到,彩陶紋飾上仿生的動物紋相當多,人們把魚繪制在陶器上,是想擁有他們的生殖能力和在水里自由游動的能力;人們繪制鹿紋,有佇立的鹿、行走的鹿、奔跑的鹿,人們認為鹿角可以抵御外敵,便繪制在陶器上祈求平安;作為特殊葬具的人面魚紋盆體現出了半坡人的靈魂崇拜,上面所繪的人面魚紋具有巫師的身份特征,意思為巫師請魚神附體,為嬰兒招魂祈福。因為宗教的需要,彩陶上的這些紋飾大都簡約生動,朝著抽象化的方向發展,是半坡人審美意識的體現之一。

三、彩陶紋飾的審美意象

(一)設計意識

半坡時期的社會結構穩定,彩陶上所繪制的圖案題材豐富,反映著當時人們的現實生活。人們從一開始只是簡單地使用陶器到逐漸在陶器上繪制具有風格的圖案、有意義的紋飾是人類審美意識出現的反映。基于現代的平面構成理論,半坡時期彩陶上的紋飾主要由點、線、面構成,已經具有了設計意識。紋飾中的幾何紋大都由疏密、粗細、長短、交叉的線條以及圓圈、圓點等構成,它們大都遵循著形式美的法則,對比、重復、連續、發散、疏密、對稱、均衡等等,形成了半坡類型經典的網紋、波折紋、三角紋、寬帶紋等。如圖1,這是半坡折腹細頸壺,上面所繪制的紋樣是由三角形折線組成的波折紋,是半坡時期彩陶幾何紋的代表紋飾之一。紋飾上下折線依次排列,幾乎平行,線與彩陶的整體形成了線、面對比、顏色對比、疏密的空間對比。通過他們的對比,形成鮮明的反差,使紋飾更具美感。多次重復使元素協調統一有規律,裝飾意味極強,紋樣看起來更具節奏感。半坡彩陶的紋飾,除了體現在現代審美意義的形式美法則上,還體現在人機工程學上。因為在半坡時期,類似于桌椅等家具還沒有被發明出來,所以在設計彩陶紋飾時,人們總是席地而坐或者站立,視線也就總是俯視看向陶器,陶器的紋飾圖案處于陶器顯眼的位置,因此紋飾常常繪制于器物腹部上部或敞口盆的內部。半坡彩陶的設計注重與人們視角的關系,追求不同視角下不同的視覺效果。半坡人還將圖案與器型結合起來設計,不同圖案來裝飾不同的器型,使圖案追求實用與美觀的統一,達到美的和諧。例如陶器的口沿部位不適合繁復的圖案,所以一般飾以簡單連續的幾何紋,既簡潔又美觀。半坡陶器中的圓圈唇折腹盆(圖2),因為盆的上腹比下腹寬,且上腹向外突出,因此紋飾多繪制于上腹中,一般多為各種類型的魚紋,就仿佛魚在盆中游動一般。半坡彩陶紋飾圖案與器型達成統一,是實用與審美平衡的體現,制造出來的彩陶無一不反映出他們的設計意識。

(二)色彩意識

在現代,人們普遍認同色彩能準確有力地表達出人們的情感。色彩是繪畫、藝術的表達形式,是創作者表達和展現思想情感和精神的重要載體。在新石器時期,人們開始用色彩裝飾他們的器物,半坡人將色彩、紋飾與陶器結合,搭配相當講究,說明紋飾的色彩已經成為重要的審美因素進入了彩陶的創造。正如李澤厚認為的:“線條和色彩是造型藝術中的兩大因素,比起來,色彩更是原始的審美形式。這是由于對色彩的感受有動物性的自然反應作為直接基礎。”[8]半坡時期彩陶陶體主要以紅色、褐色居多,紋飾的顏色主要是紅彩與黑彩,形成了紅底黑花的強烈對比效果。泥土中的礦物質是天然的染料,顏色的不同也多與礦物質的含量有關,含鐵較多則是紅色,含錳較多則是黑色。人們經過長期的經驗積累,掌握了礦物質顏料在高溫之下的變化規律,使燒造出來的圖案色彩艷麗、豐富多彩。半坡彩陶在紋飾上主要以黑色為主,黑色紋飾只占陶器表面的一小部分,空出的面積遠遠超過了黑彩紋飾,使得肅穆、陰沉感減少,有著宗教的意味。顏色紅黑對比明顯,整體大氣簡約而沉穩,紋飾圖案富有視覺沖擊力。半坡彩陶上的色彩不再只是單純的色彩組合,也被人們賦予了感情。紅色是原始藝術中最早被使用的顏色,原始人對紅色尤其鐘愛,表現了人類的原始沖動。在他們眼中,紅色是生命的象征,是情感的表達,代表著血液,嬰兒誕生與親人故去,有新的血液注入也有老的血液消失,血就是生命。大概最早的紅顏料就是人或獸身上的血液。黑色是史前彩陶紋飾上最常見的顏色,他不同于紅色,給人的感覺是沉重的,常常是神秘、肅穆、恐怖、消失、死亡等的象征。半坡紅陶黑彩給人的感受是艷麗、神秘沉重的,陶器上被賦予的色彩加深了人們的視覺印象,表現出半坡人獨特的審美觀念和對宗教活動的態度。

(三)圖騰意識

彩陶在新石器時期不僅在日常生活中使用,也作為陪葬品與人們一同埋葬,彩陶與人們無論是生前還是死后都有關聯,其紋飾充分反映出當時人們的審美風尚以及精神思想。半坡彩陶紋飾反映出了當時人們的圖騰意識。半坡時期盛行魚崇拜,原因有三點:第一,半坡人伴水而居,魚是他們的主要食物來源,種類豐富的魚類和他們的生活息息相關;第二,魚類繁殖能力強,史前氏族部落大多重視人口繁衍,魚類生殖能力強且多子,半坡人將魚作為崇拜對象,希望獲得其繁殖能力;第三,魚生活在水里,游來游去,人們也想和魚一樣,自由自在暢游水底。在《山海經》中記載:“有魚偏枯,名曰魚婦,顓頊死即復蘇。風道北來,天乃大水泉,蛇乃化為魚,是為魚婦。顓頊死即復蘇。”[9]這個故事說明了中華民族對魚有著圖騰崇拜。圖騰是一個氏族部落精神文明的體現,也是區別于其他部落的標志。半坡時期,人們物質生活水平低下,當時人們崇拜的圖騰必定與自然生活息息相關,傳統的漁獵經濟從未過時,從考古出土的魚叉、魚鉤、捕魚用的石網墜以及彩陶上關于魚、漁網的圖案,說明魚對半坡人的重要性。隨著社會發展,魚紋從開始的具象到后期幾何寫意的概括,魚紋圖案也增加了新的內涵,使得其向標志性的紋樣發展。幾何形的魚紋更有規范性,也更容易繪制,適合大批量生產,方便流傳,同時也增強了魚紋圖案在半坡人心中的神圣地位。李澤厚在《美的歷程》中指出:“動物形象到幾何圖案的陶器紋飾,具有氏族圖騰的神圣含義。”[10]由此看來,魚紋可能是半坡人的圖騰,魚不僅是當時人們捕獵的對象,也是半坡人心中的祖先和保護神。半坡魚紋神態多為自然安詳,給人以安靜、寧心之感和美的享受,人們在其身上寄托了美好的愿望,如多子多福、人口興旺、魚神庇佑、消災延禍等功用。在史前人的思想中,如果把愿望或是圖騰繪制到陶器上,就會得到神的庇佑和幫助。正因為圖騰扮演著神的角色,得到氏族全體人員的崇敬,所以可使各部落人們團結一致,思想高度統一,這是精神力量的體現。

四、結 語

半坡類型彩陶是史前早期彩陶藝術文化的代表之一,是中華文明的源頭,為后來的青銅文化奠定了基礎。半坡彩陶紋飾的審美意象在不同視角、不同學科門類下研究的重點亦不相同,希望今后可以運用藝術、考古、美學等不同學科的知識、研究方法去分析彩陶藝術的審美意象。

(西北大學藝術學院)

參考文獻

[1] 張明川.黃河彩陶[M].杭州:浙江人民美術出版社,2000.

[2] 西安半坡博物館.西安半坡[M].北京:文物出版社,1982.

[3] 方李莉,李修建.藝術人類學[M].上海:三聯書店,2013.

[4] 利普斯.事物的起源[M].成都:四川民族出版社,1982.

[5] 王朝聞.美學概論[M].北京:人民出版社,1981.

[6] 陳望衡.文明前的文明:中華史前審美意識研究(下)[M].北京:人民出版社,2017.

[7] 馬克思.資本論(第一卷)[M].北京:人民出版社,2004.

[8] 李澤厚.美的歷程[M].北京:中國社會科學出版社,1984.

[9] 袁珂.山海經校注[M].北京:北京聯合出版公司,2014.

[10] 李澤厚.美的歷程:插圖珍藏本[M].桂林:廣西師范大學出版社,2001.