新時代現實題材美術創作問題與特征

摘 要:任何一個時代的美術經典作品都是所屬時代社會生活和精神的寫照。當前,中國特色社會主義進入新時代,關注現實題材美術創作,用畫筆弘揚時代主旋律和體現人文關懷,是文藝工作者的重要使命。因此,從藝術創作中的思想性與藝術性出發,探討新時代現實題材美術創作需加強和改進之處。

關鍵詞:現實題材;人文關懷;思想性;藝術性;寫意精神

黨的十九大報告明確指出:“要繁榮文藝創作,堅持思想精深、藝術精湛、制作精良相統一,加強現實題材創作,不斷推出謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄的精品力作。”由此可見,立足現實,深入生活,成為新時代美術創作的重要原則之一。

一、現實題材美術創作的存在意義

在儒家文化思想中,文章是用來闡述圣賢之道的,為禮教服務,提倡“文以載道”。在美術領域,繪畫的社會功能受歷代統治者重視。西晉陸機在評價繪畫功能時提出:“丹青之興,比雅頌之述作,美大業之馨香。”又云:“宣物莫大于言,存形莫善于畫。”他把繪畫視為和文學一樣的高度,認為繪畫可以歌頌偉大的事業,使其流芳久遠,可以讓觀者直接感知畫面的意蘊內涵,這里主要指的是繪畫的政治功能。步入新時代,在全面建成社會主義現代化強國和實現中華民族偉大復興中國夢的進程中,我們同樣不可忽視現實題材美術創作記錄歷史、推動社會進步的作用,區分其與眾多藝術流派的差異,重新確立現實題材美術創作的地位。刻畫當下的人,表現人文關懷,成為新時代文藝工作的重要課題。

二、新時代現實題材美術創作存在的問題與特征

(一)過度依賴照片導致實踐與情感缺失

利用互聯網搜集人物素材,再通過圖像處理軟件進行拼湊整合,這一系列操作已然成為當下人物題材創作的普遍現象。新時代科技的發展讓大眾足不出戶便知天下事,但這絕不是給藝術創作者提供的溫床。習近平總書記在文藝工作座談會中指出:“文藝創作方法有一百條、一千條,但最根本、最關鍵、最牢靠的辦法是扎根人民、扎根生活。”實踐是藝術創作的重要源泉,單純通過照片創作的繪畫作品,必然是僵硬的,沒有生氣和活力。現實題材美術創作必須從群眾中來,先和創作對象打交道,俯下身,沉下心來了解他們生活的點點滴滴,只有這樣,創作出來的作品才真實感人,有可信度。長時間借助圖片來創作,只會越畫越僵硬,與中國畫的寫意精神背道而馳。放眼當代,寫實油畫代表畫家忻東旺走進底層人民,畫筆聚焦普通群眾的真實生活情境,其筆下的煙火氣和真實感令人感動。畫家只有長期地融入人民群眾的生活,了解他們的所思所感,才能創作出真正符合人民大眾心理的繪畫,這是現實主義繪畫最基本的要求。

“藝術起始于一個人為了要把自己體驗過的感情傳達給別人,便在自己的心里重新喚起這種感情,并用某種外在標志表達出來。”藝術作品產生的前提,首先應是作者出于對某個主題有著深切的情感共鳴,其次才是通過創作作品傳達出作者的思想感情,倘若缺乏這樣的創作沖動,僅僅為了入展而畫,那么作品的感染力必將大打折扣。有著崇高悲憫情懷的周思聰就曾經表示過:“藝術是人道主義的,它是人性、人的感情結晶。因此它是撥動人類感情的心弦的,有感而發的。”欣賞周思聰的畫,可以感受到其對現實中人的關注和同情,這種真誠在創作中難能可貴。

(二)學養缺失導致立意膚淺,缺乏思想性

藝術源于生活又高于生活,僅僅停留在對表象的傳移模寫上,是膚淺而空洞的,忠于現實,經過提煉加工進而揭示生活的本真,才是現實主義藝術的真諦。縱觀近年來各大美展中的作品,可以窺見不少現實題材美術作品中不乏對農民工、外賣員、消防員等群體的寫實性描繪,技法嫻熟精湛,功力深厚。但當觀看的作品達到一定數量之后會發現,相當一部分作品借鑒了相同的圖示,即人物群像的簡單排列組合,只是在形象、著裝、設色上加以改動罷了,進而使人產生“千人一面”的視覺審美疲勞感。這類作品對人物神態的刻畫較為表面,逐漸背離顧愷之“以形寫神”“傳神寫照”的人物畫理論傳統。要明確的一點是,現實題材美術創作要求的深入生活不是簡單等同于畫市民,這種理解太過膚淺片面。諸如此類來自同一個“生產廠家”出品的程式化作品,顯然無法長期立足于藝術創作之林,其存在的合理性有待評審的考量。究其原因,一方面是創作者文化學養不深,缺乏對主題的深層次思考,表面上是現實題材,實則缺失了應有的人文關懷;另一方面則是國展模式對創作者的影響,急功近利成為常態,真正愿意體察生活的人少之又少。

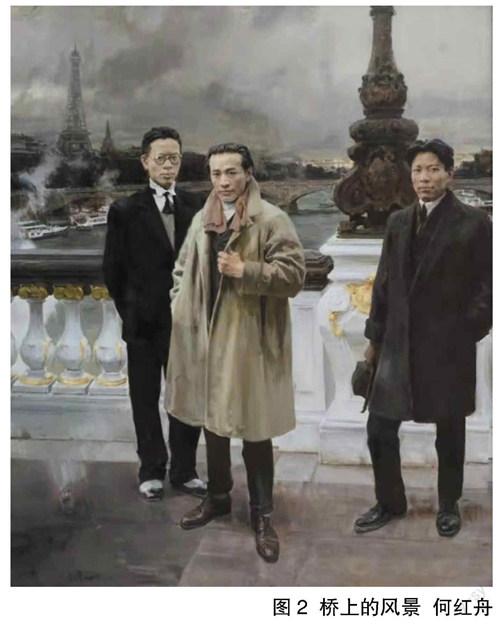

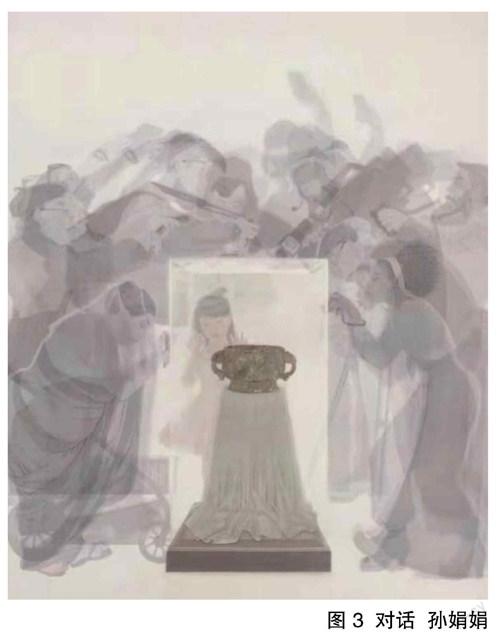

現實題材美術創作的切入點在于建設社會主義現代化進程中的重要事件、重要人物、重要場景,相比直接描繪城市形象、國家重大工程項目等宏大場面外,以小見大,從生活的小切口出發描繪微觀層面,傳遞社會正能量,表現作者情懷的創作才更具時代價值和內涵。薛永年在全國美展研討會上指出:“一些優秀的作品,小中見大,構思非常巧妙,既有生活的鮮活性,又有立意的深刻性。”在近年來的美展上,這類作品總能給觀者深刻的印象,例如王冠軍的《錦瑟華年系列——hello北京》(圖1),畫面中出現的古今建筑、中外青年,象征著傳統與當代的更迭,中西方文化的融合與交流,這些畫面中出現的信號暗含了中華民族“和合”的價值觀念,以小見大,使得世界的概念躍然于畫面之上。第十二屆全國美展中,何紅舟的油畫作品《橋上的風景》(圖2)以“橋”為載體,用寫實性的手法表現人文關懷和文化反思。第十三屆全國美展中,孫娟娟的作品《對話》(圖3),描繪了世界各地觀眾在博物館中屏息凝神觀看一件國之重器的場景,時間仿佛定格在了這一刻,其表現的不僅是人與物的對話,更是中西方之間無聲的交流,彰顯出我國的文化自信和文明大國的形象。由此可見,優秀的現實題材作品需要表明創作者的觀點、態度和認識,把自己對時代精神的理解、對生活的感受傳達給觀眾,給予他們啟發,讓他們去解讀、思考。簡單化地堆砌和拼湊素材,被動地、客觀地描繪物象,對主題了解不夠深入,思想高度不夠,那么創作出來的作品必然是泛泛的,經不起歷史和人民的檢驗。

(三)作品背后缺少文化觀念支撐

首先,好的立意需要美的形式來加持,思想性與藝術性俱佳的精品是新時代現實題材美術創作缺少的。藝術創作中的格調是美的最高典范,藝術品鑒涉及的“雅”與“俗”也是圍繞格調問題展開的。人們可以勉強說風格無優劣,卻必須承認格調有高下。這是郎紹君對于格調問題的看法。唐代張彥遠在談畫的品格時,立下“自然、神、妙、精、謹細”五等,他把自然標準列為頭等,認為“謹細”的畫最差,因為它“歷歷俱足,甚謹甚細而外露巧密”。追求面面俱到的精細描摹,是畫的下品。現代畫家王肇民說:“作畫,第一以格調勝,第二以功力勝,二者兼勝,乃可不朽。”不可否認的是,新時代下大部分創作者的技法都非常高明,有著很強的造型能力和刻畫手段。但是,純熟的技法和格調高下并無太大關聯,大量的工筆畫存在匠氣、刻板的問題,忽視了南齊謝赫“六法”中“氣韻生動”的重要標準;一些寫意作品呈現出用筆油滑、有墨無筆的弊病,這一點反映了時下創作者對傳統書法的忽視。從藝術性上來看,技巧固然重要,但技法只能作為一幅畫的最后底線,王國維曾言:“有境界則自成高格。”對境界的追求應當是畫家終身的事業。當然,格調不是一朝一夕就能提高的,格調是藝術家人品、性格、學識、修養和藝術功底等諸因素在作品中的綜合體現。創作者們應不斷加強自身道德修養和藝術修養,多從經典繪畫作品中學習觀摩,閱讀歷代經典畫史、畫論,全方面地提升自身綜合修養。

其次,寫意精神缺失,重工筆、輕寫意是現實題材美術創作在藝術表現上的一大現象。回顧歷屆美展中的現實題材美術作品,水墨寫意作品的數量屈指可數,工筆畫似乎成為展廳主流,繪畫性丟失這一現象是極其可怕的。中國畫寫意精神之脈不可斷,講究筆墨是中國畫的底線。用筆是中國畫的主要造型手段,張彥遠說:“古人畫云,未為臻妙,若能沾濕綃素,點綴輕粉,縱口吹之,謂之吹云。此得天理,雖曰妙解,不見筆蹤,故不謂之畫。”可見舍去用筆的畫是不可取的,沒有筆墨美感的繪畫不是一幅好的中國畫。誠然,以工筆為表現方法在美術創作中占有半壁江山已是不爭的事實。要求創作者放筆直取、直抒胸臆在短期內難以實現,盡快完善寫意畫的評判標準,讓寫意精神回歸大眾視野,是主辦方應盡的責任。

三、新時代現實題材美術創作的未來展望

現實主義的本質特征是真實。多一些對現實生活中人的關注是藝術創作的基本要求。用情作畫,深入體察個體生存狀態,通過畫筆揭露社會問題,實現人文關懷,是藝術創作者的責任和使命。恩格斯給“現實主義”下的定義是:“除了細節的真實外,還要真實地再現典型環境中的典型人物。”在當前的現實題材創作中,缺少典型形象是一個問題,我們很少再看見像羅中立《父親》那樣深入人心的形象,更多的是“群體化”的“無個性” 面貌,人物表情空洞。反映當代中國各階層在典型環境下的生活狀態,既適應現實主義創作的內容需求,又是紀錄、標識和歌頌時代精神的社會需求。消防員、先鋒模范、鄉村教師、都市青年、工人農民等群體,皆可入畫。通過描繪人民群眾的精神風貌來豐富人們的歷史記憶,展現新時代的蓬勃力量與昂揚向上的姿態,記錄社會的歷史變遷,是現實題材美術創作的重要存在意義。

思想性和藝術性不可分割。在選題立意上,宏大敘事與微觀描繪都是展現家國情懷的表現手法,創作者要多一些隱喻的思考,少一些平鋪直敘,多角度提煉現實生活,為觀眾提供一批視角新、形式新,在立意上有高度、深度、厚度的佳作。徐悲鴻曾指出:“古法之佳者守之。”要繼承歷史上好的表現方法,不斷錘煉筆墨技法,不要沉溺于自己的小情趣而丟失了民族特色,求新求怪的藝術是“小道”,極端個性化的作品,成不了人民大眾喜聞樂見的藝術。國展模式下的作品大多是密集的滿幅構圖,繁復的畫面讓人眼花繚亂,少有體現傳統中國畫中留白美學思想的作品。創作一些簡約而不簡單的畫,是對國展模式下藝術創作多樣性的反思。從更高的標準來談,建立自己獨特的繪畫語言,使人們能透過作品表面圖示看到作品內在的傳統修養、文化邏輯、精神力量,這樣的作品才可能成為經典,一味地追求表面趣味的作品必定是孱弱的,將被時代淘汰。

四、結語

藝術不應只在象牙塔里,而要參與社會生活。當下現實題材美術創作存在的問題及特征應當引起美術工作者的反思。深入生活不能成為一種口號,要落實到行動中去。只有真正做到理解和感知人民群眾,畫作才能擺脫空洞的模式,進而富有真、善、美的感染力。創作者要把提高作品的精神高度、文化內涵作為追求,把自我理想融入藝術創作,從平凡中發現偉大,讓現實題材美術創作放射出更恒久的藝術光芒。

參考文獻:

[1]苗再新.自然為上:淺談中國畫的格調[J].解放軍藝術學院學報,2000(3):49-50.

[2]王勝選.淺議現實主義繪畫創作[J].美與時代,2007(3):50-51.

[3]馮遠.現實主義命題的多樣化藝術闡釋[J].榮寶齋,2020(12):238-240.

[4]樊波.惲格論繪畫的審美格調和境界[J].中國書畫,2020(9):32-33.

作者簡介:

黃崢,首都師范大學美術學院碩士研究生。研究方向:水墨人物畫創作與研究。