新加坡城市空間高質量利用的特色、成因與啟示

石憶邵 郭夏童

摘 要:新加坡是一個人口稠密且建筑密度高、建設用地規模小且開發強度高、種族多元且社會融合度高、生態空間有限但生態網絡連貫度高的城市型區域。加之其土地國有化程度高和政府主導型的市場經濟體制,其城市生產空間、生活空間和生態空間高質量利用的特色與經驗可供我國大城市地區借鑒。新加坡高質量發展機制與路徑的形成是政治、經濟、規劃、法律等多種因素綜合作用的結果,是全球化、區域一體化和本地化協同演進的成果,是住房、產業、交通、土地和環境融合發展的結晶。新加坡以全局性、長遠性與獨特性相結合的戰略思維,有效應對著外部世界的復雜性、不確定性和多變性。只有系統把握城市空間高質量發展的內涵,才能真正實現城市經濟競爭力、社會親和力和生態永續性的多贏目標。

關鍵詞:城市空間; 高質量利用; 特色; 成因; 啟示; 新加坡

F301.24A007011

一、 引 言

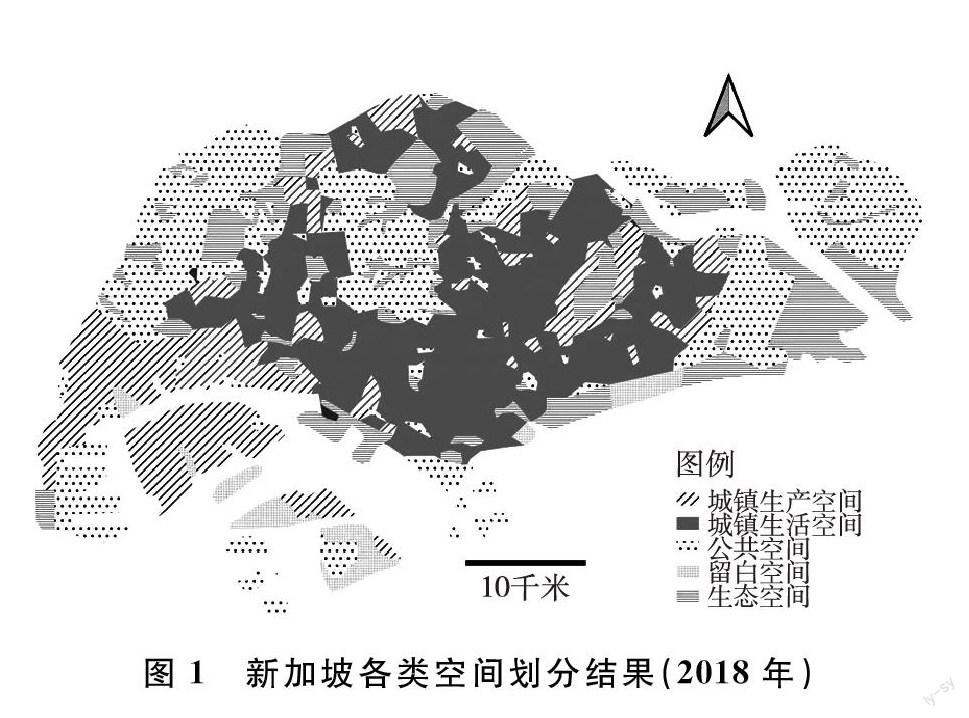

中國共產黨第十九次全國代表大會以來,我國經濟社會發展開啟了由高速增長向高質量發展轉型的進程,城市高質量發展成為時代最強音。國內學者圍繞高質量發展的內涵辨識[14]、指標體系構建和測度方法研究[58]、時空格局演變特征分析[910]三大重點內容,從不同學科維度或不同空間尺度進行了廣泛研討,取得了豐碩的成果。總體來看,一方面,目前關于城市高質量發展的研究多以省域、市域或城市群為研究對象,而針對城市內部空間的相關研究較少;另一方面,有關國內研究的成果較多,而對國外的經驗介紹有限[11]。因此,本文以新加坡為例,針對其城市生產空間、生活空間和生態空間的高質量利用進行經驗總結與啟示研究(圖1)。

選取新加坡的主要理由是:(1)新加坡是一個人口和建筑密度高、開發強度大的樣板城市,與我國大城市有較強的相似性。新加坡作為一個國土面積小(722.5平方公里)、人口密度高(7804人/平方公里)、種族多元、自然資源匱乏的國家,經過半個多世紀的艱苦奮斗,實現了工業化

與城市化的快速發展,成為一個經濟發達、社會安定、環境優美的現代化城市型國家[1213],并以活躍的經濟、親和的社會和可持續的環境之綜合優勢躋身于全球城市前列。2018年其GDP總量為364157億美元,人均GDP達64582美元。根據2019年全球金融中心指數排名報告,新加坡是繼紐約、倫敦、香港之后的第四大國際金融中心,也是亞洲重要的服務和航運中心之一。新加坡還位列“2019年全球城市經濟競爭力榜單”第三位、“2019年全球可持續競爭力榜單”第一位。在2019年全球創新城市指數排行榜(2thinknow)中,新加坡位居第五位。在這塊自然稟賦并不優越的土地上,新加坡能夠取得如此卓越的成就,并打破了“大城市不適合建設宜居城市”的謬論,成為亞洲乃至世界上高密度大都市地區建成宜居城市的一個成功范例,這極大地豐富了世界城市規劃的知識體系。正如新加坡宜居城市中心咨詢委員會主席劉太格先生所言:新加坡是一個密度很高,但感覺不太密,土地很少,但感覺城市不小,綠地不多,但感覺綠化很好的城市[14]。(2)新加坡以土地國有為主(國有土地約占90%),實行政府主導的市場經濟體制,與我國也有較大的相似性。

二、 新加坡城市空間高質量利用的主要特色

綜觀新加坡的發展實踐,我們認為:城市空間高質量利用的內涵包括經濟、社會、生態、空間和管理5個維度,具體表征為高效率生產、高品質生活、高生態網絡連貫度、高空間協合度和高覆蓋度基本公共政策的有機融合發展。其中:高效率生產是核心和動力,它催生了高密度城市發展模式;高品質生活是目的,它源于高質量就業及高社會融合度;高生態網絡連貫度和高空間協合度是手段,舒適與效率、連貫與分散、復雜與協合的紅利,就隱藏在城市系統構造、空間開發布局和千絲萬縷的人際關系之中;高覆蓋度基本公共政策則是高質量發展的體制機制保障。

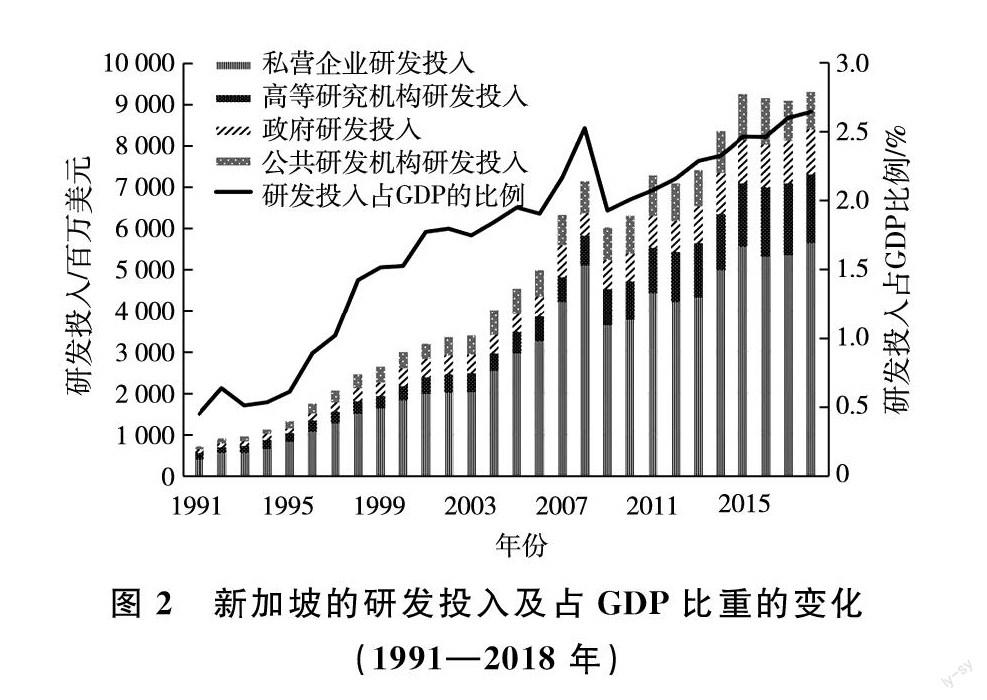

(一)城市生產空間:追求集約、集群、高增值的創新型產業升級

產業是城市發展的基礎和驅動力。在與時俱進的產業轉型與升級過程中,新加坡緊跟世界產業發展潮流,成功完成了一輪又一輪的主導產業更迭[1516]。從20世紀60年代以成衣服裝為主的勞動密集型制造業,到70年代以石化、電子、綜合制造為優勢的資本—技術密集型制造業,到80—90年代的高科技產業,再到21世紀頭十年的生命科學、媒體、信息資訊等知識密集型制造業及健康和保健、生活時尚等新興服務業,以及最近十年持續增長的研發投入強度和高附加值產業活動,新加坡始終走在產業創新的最前沿(圖2)。值得注意的是,新加坡在發展進程中并沒有盲目效仿多數全球城市的“去工業化”風潮,而是堅持走先進制造業與知識密集型服務業相結合的發展道路。2014—2018年,新加坡商品制造業產值占其國內生產總值的比重由242%上升至25.2%。2000年,新加坡工業用地為8000公頃,占全國國土面積的比重為122%,占建設用地的比重高達22.2%;到2010年,工業用地占建設用地的比重仍為21.4%。此舉不僅穩固了其亞太區域性制造業中心的地位,而且增強了其應對金融風險的經濟韌性。

日本學者山村能郎認為:集約型城市具有下列三個基本特征:城市居民以公共交通為主要出行方式;沿交通軸帶開發而形成高密度土地利用;促進城市中心居住,控制城市用地擴散,保護郊外環境[17]。新加坡的多中心組團式開發模式,實際上就是集約型城市模式。該模式的具體策略包括:(1)選擇戰略區域優先建設綜合公交轉換站及多功能活動中心,保證便捷換乘;在公交樞紐周圍開發建設高層高密度住宅區和商業中心,為公交導向型發展創造條件[18]。(2)不斷延伸公交網絡,鼓勵市民使用公共交通工具。推行擁車證制度以控制車輛增長,采用電子公路收費系統管理道路使用[19]。(3)采取高層高密度的組屋居住小區模式來開發居住空間;采取集約型工業園區、集中式商業街區、金融集中服務區來建設產業空間[20]。新加坡40多個產業園區的占地面積雖小,但單位面積上的就業吸納能力強、產出效率高。

(二)城市生活空間:謀求“家—族群—社區—市鎮”的多維度融合與平衡發展

新加坡注重家庭、種族、階層、社區及市鎮的融合發展,形成了社會大融合的和諧氛圍。一是注意增進家庭親和力。出臺聯合抽簽制度,允許父母與已婚子女一同申請相毗鄰的組屋;推行多代同購優先配房計劃或多代同堂住屋計劃,鼓勵大家庭生活或就近居住,此舉既有助于傳承尊敬與孝順的亞洲價值觀,又裨益于推行家庭養老模式。二是促進多元種族人口混居。根據各種族人口比例,設定每座組屋、每個鄰區的種族人口比例限制[21]。三是力促社區融合發展。通過推出組屋底層開放公共空間設計,增加社區公共活動空間,培養跨種族、跨文化的社區精神,增強社區凝聚力。此舉還為組屋區內“小販中心”的設立提供了便利條件,并催生了新加坡獨具魅力的夜間經濟[22]。四是采取差異化的住房供給政策,推動社會各階層(中產階層、老年人、單身人士、新移民)融合發展[2324]。五是重視產、城、人融合發展。具體舉措包括:在城市總體規劃的制定中,規劃師通過入戶采訪,評估從家里到工作場所的交通需求,并通過定量分析與優化設計,確保未來生活形態和工作之間的平衡;在各主要商業中心周圍配建大量公共住宅,盡量減少居民對通勤交通的需求;在各新鎮邊緣配置多個無污染工業企業,確保一定比例的新鎮居民就近就業;在組屋區內預留清潔產業用地,為居民創造新的就業崗位。

教育、醫療等公共設施也是城市高品質生活空間的重要組成部分。新加坡是國際教育中心之一,教學方法靈活,創新創業英才濟濟,為其科技立國奠定了堅實基礎。近年來,因新加坡本土人口出生率降低,中小學入學人數、教育機構和教師數量有所減少,但教育開支穩步增加,高等教育發展勢頭強勁。新加坡也是國際醫療保健中心和國際醫藥中心之一[25],其醫療衛生系統被世界衛生組織(WHO)評選為亞洲最有效的醫療衛生系統,世界排名第六位;新加坡人均壽命83歲,位居全球第四位。各類醫院數量、住院病床數及衛生人員數量大多保持穩定或穩步增加。

(三)城市生態空間:構建多樣互補、水綠相融的宜人環境

新加坡生態空間約占國土面積的46.7%,與其他國際大都市相比并不算高。但其生態空間具有下列主要特點:一是水域(水渠、河道、水庫、集水區)、林地和自然保護區、山丘、島嶼、海灘、濕地等生態空間類型豐富多樣。二是綠化覆蓋率高。新加坡2020年擁有公園350多個,綠化總面積達32359公頃(表1),約占國土面積的45%。規劃到2030年,每個鎮區擁有1個10公頃的公園,每個居住區500米范圍內擁有1個1.5公頃的公園,人均公園面積達到8平方米,公園和自然保護區面積達到7250公頃[26]。三是立體綠化受到重視。新加坡2020年擁有空中綠化面積150公頃,規劃到2030年增加至200公頃。四是生態空間的連通性好。新加坡通過構建“公園連道系統”,利用河道和綠帶設置生態休閑走廊,再配合道路綠化,形成城市的藍綠系統框架[2729](圖3)。此舉既避免了生態空間破碎化的弊端,又有效提高了公園和綠色空間的可達性和利用率。規劃到2030年,公園連道長度將達到400公里(表1)。

三、 新加坡城市空間高質量利用的主要成因

(一)明智化的規劃創新理念

1. “整體政府”理念[33]

一是整體規劃,多層協同。新加坡的城市規劃體系包括概念規劃、總體規劃和開發指導規劃三個層次[3435]。概念規劃側重于解決宏觀層次的問題,制定長遠的發展目標和原則,協調和指導公共建設的長期計劃,為實施性規劃的制定提供依據;總體規劃落實概念規劃意圖,制定土地使用的管制措施;開發指導規劃主要提供指導開發的控制參數,如土地利用情況、開發強度等。這種規劃體制既有利于在時序上保持政策的連貫性,又有利于在空間上維護全國“一盤棋”格局。二是廓清政府各部門的合理職責定位。將各部門的行政職能和專業服務分離開來,政治家們重點關注戰略和政策,專業人士負責處理專業和技術問題。圍繞國家發展的整體目標,政治領導與專業人士通力合作,大大提升了行政效率與規劃執行力。三是要求政府官員做事考慮溢出效應,高度重視不同政策舉措對其他機構的政策和計劃的影響[36]。這種將環境影響效應、社會影響效應和政策溢出效應統籌考量的決策機制,不僅確保了政策成功實施,減少了折騰和內耗,而且使新加坡成為在國土空間規劃方面最成功的國家之一,夯實了國土空間高質量利用的體制基礎。

2. 預留城市未來成長空間理念

針對城市發展的復雜性和不確定性,為新加坡未來的關鍵基礎設施(交通、公共住宅、集水區、發電廠、水渠、水庫等)建設,道路管網、污水系統、垃圾處理等市政設施布局,以及住宅和工業區擴建等提供空間保障。根據新加坡的相關規劃推算,2010—2030年期間,預留用地中用于工業生產和交通設施建設的占50%,用于住房建設等生活用地的約占30%,用于生態和休閑娛樂活動的約占20%。這種預留用地結構布局與新加坡的經濟、社會和生態的整體格局是相適應的,有效促進了生產空間、生活空間和生態空間的協調配置與融合發展。

3. “城市家族”規劃建設理念

新加坡的“城市家族”體系包括片區(5個片區,每個片區約100萬人)、新鎮(25個衛星鎮,每個衛星鎮20萬—30萬人,面積15—25平方公里)、小區(人口約4000—8000戶)、組團(人口約700—1000戶)等不同等級層次。把新鎮劃分為小區,小區劃分為組團,一個組團大約3—5公頃[14]。這種尺度比較容易提升居民對土地的歸屬感,有助于在短期內培育社區精神和鄰里關系,保障城市社會功能和空間發展更有秩序和更加永續。

(二)高密度集約型城市的模式選擇

面對自然資源匱乏的劣勢,新加坡利用建國初期低成本生產的機遇,實施最寬松的外資準入政策,吸引外國公司將其勞動密集型制造業布局在新加坡,協同提升其資源加工增值能力和新增就業能力;同時,伴隨工資上漲和勞工短缺的壓力,政府將出口導向型工業轉型為資本密集型和知識密集型工業;此外,積極引進和培育人力資源,特別是引進具有高技術能力的高級管理人才,推動工業活動向創新、研發的高增值方向轉型。

其次,面對回旋余地小的制約,走高密度集約型城市發展道路。一是建設高密度高層公寓,提升居住人口容量。二是實施交通軸線和節點區域的高強度開發,提升戰略區域的人口和經濟承載力。新加坡的地鐵巴士結合系統使其公共交通用地占土地總面積的比例只有12%,而其他國際大都市一般在20%左右[37],新加坡以較少的交通用地成功破解了大城市的交通擁堵難題。三是加快地下空間開發,包括地鐵、地下工廠、地下商業綜合體或商業街、地下科學城(創新空間、數據中心)、地下停車場、地下人行空間、深隧道陰溝系統、地下軍火庫、地下儲油庫等一系列地下空間工程開發,推進土地多功能復合利用,提升城市空間容量。

再次,面對腹地較小的束縛,新加坡始終將自己置于全球經濟網絡之中,獲取經濟全球化紅利。一是較早建設世界級海、陸、空交通基礎設施及世界一流的商業運營環境,率先打造成為世界海運中心、物流中心、信息中心、科創中心和文化中心,創造出“小市場、大流量”的經濟奇跡。據統計,2018年新加坡人均進出口總額高達13.87萬美元。全球每年15%的能源、20%的金屬與礦產、20%的農產品等大宗商品交易都發生在新加坡。二是由于新加坡政府機構和私人企業之間結成了強大的合作伙伴關系,不僅指導其完成了高水平的公共基礎設施建設,而且支持其成功打造了世界一流的知識型產業集群,驅動更多的新加坡政聯企業進行跨境投資,加入到全球產業鏈或價值鏈之中,成就了“小產業、大集群”的發展特色。2018年,新加坡已成為全球第二大電子工業中心、全球第三大煉油中心、全球第三大金融中心。三是將區域化戰略作為國家經濟增長的新引擎[3839]。首先構建與鄰國馬來西亞和印度尼西亞的項目合作開發模式,加強區域性勞動與技術分工[40];其次,加強與周邊國家(特別是在7小時飛行時間以內皆可到達的海外地區)的政企合作,為新加坡創造額外的產業和經濟增長空間。

(三)配套實施的三大公共政策

一是獨特的公共住房政策[41]。新加坡將基本住所的供給作為政府的公共服務目標之一,規劃實施了高層與高密度公共住房開發政策,并制定和實施《組屋發展法》,既保障了居民房屋產權的相對公平分配,又重塑了居民的生活方式,還促進了居住用地的集約利用,并為商業、工業和基礎設施建設騰出了充足空間,實現了公平與效率的有機統一。2010年,新加坡的居住用地占土地總面積的比重為14.3%(占建設用地的比重為268%)(表2),在國際大都市中的占比相對較低,但卻高標準地實現了基本的社會政策目標,人均居住面積達到30平方米以上。截至2015年,新加坡近80%的家庭居住在公共組屋,約20%的家庭居住在私人住宅。新加坡公共住房的市場占比遠超私人住房,這也是其房地產市場的特色之一。

二是公共交通優先政策。公交優先戰略的成功實施需要有一定的配套條件,即:較高的土地開發強度、利用密度和集中的城市布局結構。只有這種高密度集中的土地利用形態才能催生大量且集中分布的交通需求,進而要求有高運載能力的公共交通模式與之相匹配[44]。新加坡成功建造了以地鐵和巴士為主導的公交網絡體系,推動了住宅區、商業區、工業區、港口區、機場區和高校區等各次級系統自律地運作,最終實現了城市系統的整體協調性。新加坡公車與私車之比約為7∶3,五大分區的職住比為1∶1。規劃到2030年,80%的居戶只需步行不超過10分鐘就可到達地鐵或輕軌站;高峰時段75%的出行采用公共交通方式[45]。

三是基本公共服務的均衡化配置政策。新加坡通過構建多中心城市空間結構,推動以“功能集中化、高度化”為基礎的單中心城市系統向以“均衡化、多樣化”為基礎的多中心城市系統轉變,將人口、產業和建筑有機地配置到中心城區、近郊新鎮和遠郊功能區。在每個新鎮內部,又規劃了鎮中心、小區中心和組團中心三個層級。在55個規劃分區中,均衡配置購物、餐飲、學校、醫療、圖書館、郵電、影院、行政及其他公共服務。尤其是新鎮規劃和建設,不僅在全國范圍內有效平衡了空間結構、功能配備和環境質量,推進了新加坡國土空間的均衡開發與布局,而且成功提升了居民生活的宜居水平。

(四)獨具特色的運營計劃

一是先鋒企業發展與擴展計劃。先鋒企業是指由新加坡經濟發展局認定的從事新加坡目前還未大規模開展而且經濟發展需要的生產或服務企業,或從事具有良好發展前景的生產或服務的企業,以及所運用的技術在新加坡處于領先地位、以新加坡為全球或區域總部的企業。借助稅收優惠政策,這些企業不斷在高新技術和高附加值領域增加投資并提升設備與運營水平[46]。二是土地集約化免稅額計劃。該項計劃旨在促進工業用地集約化,提高土地利用效率,支持高附加值活動。三是區域或國際總部計劃。該項計劃旨在吸引更多企業到新加坡設立區域或國際總部。這些激勵機制的實施,有力推進了新加坡城市空間的高質量利用。到2018年,新加坡的地均GDP達到5.04億美元/平方公里,外資企業密度約為36家/平方公里,跨國公司的區域總部密度約為5.8家/平方公里。

(五)與時俱進的法律修正

一是《土地征用法令》。最初的《火災地區土地征用法令》規定可以授權政府以低于市場的價格征用發生火災的地塊,用于建造政府組屋,安置無家可歸者。這一舉措既可降低政府拿地成本,促進公共住房建設,緩解住房短缺難題,又有益于原地主遷移租住戶,并獲得政府補貼。根據1966年修訂的《土地征用法令》,政府有權在必要時為公共用途強制征用私有土地并為土地所有者提供補償,這進一步推動了新加坡的市區重建和公共住宅建設[23]。早在20世紀60—70年代,新加坡政府以強制性的低價把大部分私有土地征歸國有。目前新加坡國有土地的比重約為90%。二是有關容積率管控與征收發展費的條例。根據土地的容積率收取費用是新加坡一直延續至今的規劃管控政策。任何地段的發展計劃如果與新加坡總體規劃規定的發展性質有差異而產生地段增值,就必須繳納發展費[46]。該條例的基本理念是,開發商應該將一部分由于土地增值而賺取的額外利潤交給政府,作為“交換”額外發展權利的條件。實際上,政府也期望開發商提高開發強度和用地效率。

(六)融會貫通的生態空間格局

經過半個多世紀的發展,新加坡已經構建了融會貫通的生態空間格局。其關鍵舉措如下:一是在城市生態空間布局上將占地約3000公頃的中央集水區布局在城市地理中心,其土地除了用來收集雨水,還起著城市“綠肺”功能,同時配套建設綠化、休閑娛樂設施和公共住宅,實現了生態空間、公共空間與生活空間的有機融合。到2030年,新加坡計劃將國土面積的60%用作自然集水,充分實現水源、景觀與社區休閑娛教的復合利用。這種揚“土地社會化”而抑“土地資本化”的政策導向,在當今世界上也僅有極少數城市能夠真正做到。二是在城市生態空間功能上,新加坡通過開放更多水渠、河道、水庫,并使之與公園綠地連成一體,形成了水脈、綠脈與文脈相結合,生態空間與公共空間功能融合的發展特色。新加坡公共事業局于2007年啟動了以“活躍、美觀、清潔”為目標的水源計劃項目,整合新加坡全域的公園(綠色)、水庫和河流(藍色)以及休閑設施(橙色),將水綠空間密切結合,構建高品質的濱水活動空間和社區交往場所,倡導親水、親綠的健康生活方式,逐步使新加坡全域水綠成網,并與步行活動休閑空間珠聯璧合。新加坡計劃到2030年再開放9平方公里的水庫和100公里的濱水區。

四、 新加坡城市空間高質量利用的主要啟示

(一)科學把握城市空間高質量利用的起點與目標

新加坡的發展經驗表明:民意和民需是城市發展的起點;具有競爭力的經濟、可持續發展的環境與高品質的生活是城市發展的最終目標[47];注意協調經濟、社會、生態、空間和管理等多維度之間的綜合平衡,是城市空間高質量發展的重要手段。新加坡正是以“小市場、大流量,小集群、大產業,小社會、大融合,小綠地、大網絡,小市鎮、大簇群,小政府、大格局”的特色而躋身于全球城市前列。但在我國一些全球城市的建設進程中,存在偏重物質形態建設、青睞摩天大樓競賽、注重形象工程塑造的思維偏向,對優秀城市品格和文化品牌的鑄造、優質營商環境的構筑、優美生態環境基底的錨固等政策目標重視不夠。因此,我國應借鑒新加坡的成功經驗,始終不渝地堅持以滿足基本民生需求(居住、就業、交通出行、休閑娛樂等)、維護土地功能的永續性和提高生活的宜居水平為重點,真正踐行以人民為中心和經濟、社會、生態、空間可持續發展的理念。

(二)堅持開放、包容的發展理念

新加坡的發展實踐顯示:成功的城市必然已經融入全球城市網絡之中,從而使其本地產業與全球價值鏈及資本、知識、資源和人才的流動建立緊密聯系;高技能人才往往會選擇成功的城市實現高質量就業并享受高品質生活;移民對創新和就業崗位的創造做出了較大貢獻,平等對待移民或外來人口,維持和增加人口流動將有助于改善城市和區域潛在的全球競爭力[48]。新加坡的經驗啟示我們:城市的經濟活力與社區居民的歸屬感之間有著緊密的聯系。若要經濟蓬勃發展,就要努力建設一個環境優美、公共空間充足、利于社交的包容性社區。目前,我國的產城融合發展還大多局限于就業人口的職住分離上[4951],重商業空間、輕公共空間的傾向依然明顯,數量不多的公共空間還存在被汽車或其他商業性活動侵占的現象。《2020中國統計年鑒》數據顯示,2019年,我國城市人均公園綠地面積只有14.36平方米。城市內部二元結構問題比較突出,大量農業轉移人口無法享受與城市居民同等的基本公共服務。城市社會分化會導致不同人群間關系日益緊張。社會大融合是城市高質量發展的必然要求。未來應當借鑒新加坡的經驗,從多維度、多尺度推進產城融合發展,更多關注不同文化和種族、不同年齡和收入階層的包容性發展,更加重視公共空間的保護與拓展。同時,引進更多的跨國公司區域總部,增強城市創新功能,提升城市資源和要素的產出效率。

(三)堅定不移地走低成本的城市化道路

新加坡的土地征用,不僅為其港口、高速公路、機場、地鐵等基礎設施建設及新鎮開發、產業園區建設提供了低成本的用地保障,而且有效控制了房地產價格,提升了產業競爭力,還推動了中產階級規模的持續擴張,夯實了城市發展后勁。也正是因為較好地控制了城市化成本,其房價收入比相比其他國際大都市更具理性。2000—2018年,新加坡私人住宅的房價收入比介于11—15(圖4)。橫向比較來看,2018年新加坡私人住宅的房價收入比為14,而香港則高達243。北京、上海、深圳等城市的房價收入比近年來均已明顯高于新加坡。低成本的城市化模式啟示我們:盡管房地產開發在稅收和就業方面創造了短期收益,但持續飆漲的房價會嚴重削弱實體產業的競爭力及對青年人才的吸引力,進而損害城市的整體競爭力;況且,高地價和高房價未必能夠帶來土地的集約利用。因此,適度控制我國大城市的房地產價格及其他生活成本的過快上漲,追求長期的產業經濟效益,遠勝于追求短期的房地產經濟效益。

(四)著力推進住房、產業、交通、土地一體化開發

新加坡的發展經驗還表明:堅持實施住房、產業、交通、土地一體化開發,既可減少單一項目開發而導致的土地浪費現象,促進城市集約化發展,又有助于實現“生活—工作—休閑”一體化,提升城市居民的生活品質和幸福感。我國城市發展普遍存在土地城市化快于人口城市化、生活空間發展落后于生產空間發展、城市功能建設滯后于產業功能發展、社會事業建設滯后于經濟增長等諸多問題。新加坡的開發策略啟示我們:(1)與開發商不同,政府為居民提供的并不只是經濟實惠的住房,還要為他們創造適宜生活、工作、出行、休閑娛樂及社會交往的良好環境,即為居民創建充滿凝聚力和歸屬感的家園、社區及市鎮。(2)單是提高密度可以提升城市效率,但無法建成宜居城市。只有充分關注尺度、規模、密度、距離與土地之間的關系,通過合理的交通規劃,把人口與就業、服務、娛樂、日常生活及社區發展聯系起來,更好地將幸福融入工作、生活、購物和休閑娛樂的場所之中,才能真正建成宜居城市。

(五)樹立“未來至上”的可持續發展理念

強烈的憂患意識使得新加坡政府更加關注國家和人民的未來愿景。首先,在統籌全局的戰略規劃中,注重概念規劃、土地規劃、交通規劃等與國家全盤發展規劃深度結合,確保土地使用符合國家整體利益和長遠可持續發展的要求。同時,鑒于未來發展的復雜性和不確定性,又內置一定的靈活性,允許根據社會經濟發展和環境變化而定期進行調整,較好地實現了規劃剛性與彈性的有機結合以及近期與長遠的有機結合。其次,盡可能為城市可持續發展預留更多靈活的建設空間[5253]。2010年,新加坡的預留用地為133平方公里,規劃到2030年將增加至148平方公里,約占全國土地總量的19%。我們生活在一個充滿不穩定性、不確定性、復雜性和模糊性的世界中,唯有未雨綢繆,城市方能變得堅韌且更有競爭力。近年來,我國的大城市規劃已經開始關注“留白”空間,但其占國土空間的比重偏低。如上海的“留白”空間占全市陸地面積的比重不足3%,占全市建設用地的比重不足7%。

(六)妥善處理發展空間與保護空間的競爭難題

新加坡是一個城市型國家,沒有農業,糧食、豬肉等戰略性的食物供給均需仰賴國際市場。新加坡人口規模有限,食物需求總量也有限,加之其對外開放程度較高,陸海空交通發達,因而能夠通過國際市場解決其食物進口問題。至20世紀80年代中期,新加坡仍有610個養豬場。為了盡可能地消滅污染環境和破壞公共衛生的行為,節約有限的土地和水資源,政府果斷做出了取締養豬業的決定,將其改建成為集水區,部分土地被規劃為公共住宅和輕工業,并嚴格控制開發強度上限(不得超過34.1%)和人口密度上限(不得超過198戶住宅/公頃)[46]。加之動遷安置和補償工作到位,不僅破解了長期存在的環境污染問題,而且改變了人們的生活方式,提升了土地價值。這帶給我們的啟示是:通過土地空間的合理分配,或農業空間向生態空間的適度用途轉換,可以有效規避發展空間與農業空間、生態空間的競爭難題,平衡經濟發展與生態保護之間的矛盾。

需要指出的是,在新加坡的前行道路上,也存在著不同階層(本地公民、高技能的外籍人士和低技能的移民)之間、不同族群之間的收入差距擴大,現有經濟模式的邊際回報遞減,過于自滿而導致的冒險意識弱化,人口老齡化等多種挑戰[5455]。如果能夠正視和化解這些挑戰,新加坡可以成為一個更有活力、更加包容、更可持續和更強韌性的城市。我國的大城市發展同樣也面臨著類似的挑戰,只有“知往鑒今,酌外御內”,才能行穩致遠,后來居上。

田秋生. 高質量發展的理論內涵和實踐要求[J]. 山東大學學報(哲學社會科學版), 2018 (6):18.

[2] 趙劍波, 史丹, 鄧洲. 高質量發展的內涵研究[J]. 經濟與管理研究, 2019, 40(11):1531.

[3] 李小建, 文玉釗, 李元征, 等. 黃河流域高質量發展: 人地協調與空間協調[J]. 經濟地理, 2020, 40(4):110.

[4] 白謹豪,劉儒,劉啟農.基于空間均衡視角的區域高質量發展內涵界定與狀態評價——以陜西省為例[J].人文地理, 2020, 35(3):123130,160.

[5] 劉瑞, 郭濤. 高質量發展指數的構建及應用——兼評東北經濟高質量發展[J]. 東北大學學報(社會科學版), 2020, 22(1):3139.

[6] 簡新華, 聶長飛. 中國高質量發展的測度: 1978—2018[J]. 經濟學家, 2020(6):4958.

[7] 張國興, 蘇釗賢. 黃河流域中心城市高質量發展評價體系構建與測度[J]. 生態經濟, 2020,36(7):3743.

[8] 歐進鋒, 許抄軍, 劉雨騏. 基于“五大發展理念”的經濟高質量發展水平測度——廣東省21個地級市的實證分析[J]. 經濟地理, 2020, 40(6):7786.

[9] 楊仁發, 楊超. 長江經濟帶高質量發展測度及時空演變[J]. 華中師范大學學報(自然科學版), 2019, 53(5):631642.

[10] 馬海濤, 徐楦鈁. 黃河流域城市群高質量發展評估與空間格局分異[J]. 經濟地理, 2020, 40(4):1118.

[11] 劉亞雪,田成詩,程立燕.世界經濟高質量發展水平的測度及比較[J].經濟學家,2020(5):6978.

[12] WONG C, HESSE M, SIGLER T J. City-states in relational urbanization: the case of Luxembourg and Singapore [J]. Urban Geography, 2022. 43(4):501-522.

[13] JOO Y M. Developmentalist smart cities? The cases of Singapore and Seoul [J]. International Journal of Urban Sciences, 2021. DOI: 10.1080/12265934.2021.1925143.

[14] 劉太格. 新加坡明智化城市規劃的實踐和啟示[M]//中國國務院發展研究中心與新加坡國家發展部聯合課題組. 城市發展的挑戰與改革:中國與新加坡的治理經驗. 北京: 中國發展出版社, 2017:58103.

[15] 楊建偉. 新加坡的經濟轉型與產業升級回顧[J]. 城市觀察, 2011,11(1):5665.

[16] 汪明峰, 袁賀. 產業升級與空間布局: 新加坡工業發展的歷程與經驗[J].城市觀察, 2011,11(1):6677.

[17] 山村能郎. 集約型城市構造[M]//曲德林,楊艦. 能源與環境——中日能源政策的反思與展望. 北京:清華大學出版社,2013:206218.

[18] 汪芳. 新加坡城市交通與土地的互動研究[M]//中國城市規劃學會,城市交通規劃學術委員會.2016年中國城市交通規劃年會論文集. 北京:中國建筑工業出版社,2016:404414.

[19] RAU A, TIAN L Y, JAIN M, et al. Dynamic autonomous road transit (DART) for use-case capacity more than bus [J]. Transportation Research Procedia, 2019, 41:812823.

[20] 劉勇. 新加坡城市建設和管理的經驗與啟示[R]. 國務院發展研究中心調查研究報告, 第177號, 20110922.

[21] 蔣才愷, 邱怡萱. 家、社區、身份認同:新加坡公共住房的故事[M]//中國國務院發展研究中心與新加坡國家發展部聯合課題組. 城市發展的挑戰與改革:中國與新加坡的治理經驗. 北京: 中國發展出版社, 2017:134158.

[22] YEO S J, HO K C, HENG C K. Rethinking spatial planning for urban conviviality and social diversity: a study of nightlife in a Singapore public housing estate neighbourhood [J]. Town Planning Review, 2016, 87(4):379399.

[23] SEEK N H, SING T F, YU S M. Singapores real estate: 50 years of transformation [M]. Singapore: World Scientific Publishing Company, 2016.

[24] YUEN B. Moving towards age-inclusive public housing in Singapore [J]. Urban Research & Practice, 2019, 12(1):8498.

[25] GOH H S, TANG M L, LEE C N, et al. The development of Singapore nursing education system—challenges, opportunities and implications [J]. International Nursing Review, 2019, 66(4):467473.

[26] 邱鼎財. 新加坡城市化的發展經驗[M]//中國國務院發展研究中心與新加坡國家發展部聯合課題組. 城市發展的挑戰與改革:中國與新加坡的治理經驗. 北京: 中國發展出版社, 2017:3047.

[27] Ministry of National Development of Singapore. A high quality living environment for all Singaporeans. Land Use Plan to Support Singapores Future Population [R/OL]. [20200810]. https://www.doc88.com/p-2661315225931.html.

[28] FRIESS D A. Singapore as a long-term case study for tropical urban ecosystem services [J]. Urban Ecosystems, 2017, 20:277291.

[29] GAW L Y F, RICHARDS D R. Development of spontaneous vegetation on reclaimed land in Singapore measured by NDVI [J]. PLoS ONE, 2021, 16(1):e0245220.

[30] 薛義華,程天富,余熙明. 新加坡房地產市場的變革與創新[M]. 北京: 中信出版集團, 2019:53.

[31] 王靜, 徐拓. 協調美觀、健康舒適、以人為本——新加坡綠色建筑的立體綠化特色研讀[J]. 建筑與文化,2019(5):99101.

[32] 張天潔, 李澤. 高密度城市的多目標綠道網絡——新加坡公園連接道系統[J]. 城市規劃,2013,37(5):6773.

[33] 周宇亮, 梁宜文. 新加坡: 永續發展城市的一個范例[J]. 城市觀察, 2011,11(1):3241.

[34] 薄力之. 城市建設強度分區管控的國際經驗及啟示[J]. 國際城市規劃, 2019,34(1):8998.

[35] FRANCESCH-HUIDOBRO M. Statutory bodies, land use planning and conservation in Singapore: issues and challenges for governability[J]. Public Organization Review, 2006, 6(3):277288.

[36] 何學淵, 吳佩珊. 復雜性與城市治理[M]//中國國務院發展研究中心與新加坡國家發展部聯合課題組. 城市發展的挑戰與改革:中國與新加坡的治理經驗. 北京: 中國發展出版社, 2017:104118.

[37] 唐蘭. 城市總體規劃與土地利用總體規劃銜接方法研究[D]. 天津: 天津大學, 2012.

[38] YEUNG H W C. Regulating investment abroad: the political economy of the regionalization of Singapore firms [J]. Antipode, 1999, 31:245273.

[39] YEOH C, KOH C S, CAI J C. Singapores regionalization blueprint: a case of strategic management, state enterprise network and selective intervention [R]. Working Paper of Singapore Management University, 2004.

[40] HO K C. Industrial restructuring, the Singapore city-state, and the regional division of labour [J]. Environment and Planning A, 1994, 25:4762.

[41] 張祚, 朱介鳴, 李江風. 新加坡大規模公共住房在城市中的空間組織和分布[J].城市規劃學刊, 2010, 54(1):91103.

[42] 劉云華. 新加坡土地綜合利用效率探討[J]. 城市觀察, 2011,11(1):7885.

[43] 鄒時萌. 新加坡城市規劃、建設與管理[J].國外城市規劃,1993,15(2):717.

[44] WANG X Y. The enlightenment of Singapore public transport to China[C]. Proceedings of the 2nd International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Ecological Studies (CESSES 2019), October 2019. https://doi.org/10.2991/cesses19.2019.223.

[45] 劉志峰, 桂國杰, 陳淮. 城市對話: 國際性大都市建設與住房探究[M]. 北京: 企業管理出版社, 2007:1920.

[46] 熊安靜, 李世杰. 對標新加坡, 建設自貿港:新加坡國家治理體系和治理能力現代化的啟示[M]. 北京: 中國經濟出版社, 2020.

[47] 王才強. 新加坡城市規劃50年[M]. 高暉, 林太志, 陳諾思, 等,譯. 北京: 中國建筑工業出版社, 2018.

[48] SILVER D A, CLARK T N. Scenescapes: how qualities of place shape social life [M]. Chicago: University of Chicago Press, 2016.

[49] 吳瑞君, 朱寶樹, 古葒歡. 上海市就業人口的職住分離和結構分異[J]. 中國人口科學, 2017, 31(3):101115.

[50] 張學波, 宋金平, 陳麗娟, 等. 北京都市區就業空間分異與職住空間錯位行業識別[J]. 人文地理, 2019, 34 (3):8390.

[51] 顧翠紅, 魏清泉. 上海市職住分離情況定量分析[J]. 規劃師, 2008, 24(6):5762.

[52] SHATKIN G. Reinterpreting the meaning of the “Singapore model”: state capitalism and urban planning [J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2014, 38(1):116137.

[53] 黃經南, 杜碧川, 王國恩. 控制性詳細規劃靈活性策略研究——新加坡“白地”經驗及啟示[J]. 城市規劃學刊, 2014, 58(5):104111.

[54] WALTON N. Singapore, Singapura: from miracle to complacency [M]. London: Hurst & Co. Ltd., 2018.

[55] TAN S. Will curtains come down for the sustainable theatre — evaluating growth challenges from an island nation [J]. European Journal of Sustainable Development, 2019, 8(5):470480.

The Characteristics, Causes and Inspirations of High-Quality

Utilization of Urban Space in Singapore

SHI Yishao, GUO Xiatong

College of Surveying and Geo-Informatics, Tongji University, Shanghai 200092, China

Singapore is an urban region with dense population and high building density, small construction land scale and high development intensity, multi-ethnic and high social integration, limited ecological space but high ecological network coherence. In addition to its high degree of nationalization of land and government-led market economy system, its characteristics and experience of high quality utilization of urban production space, living space and ecological space can be used for reference in large cities in China. Singapores high-quality development mechanism and path are the result of political, economic, planning and legal factors, the result of globalization, regional integration and localization, and the crystallization of integrated development of housing, industry, transportation, land and environment. Singapore has effectively responded to the complexity, uncertainty and variability of the external world with a strategic thinking that is holistic, long-term and unique.? Only by systematically grasping the connotation of high-quality development of urban space, can we truly achieve the goal of multi-win of urban economic competitiveness, social affinity and ecological sustainability.

urban space; high quality utilization; characteristics; cause of formation; inspiration; Singapore