厘清教材 精準施教 落實語文要素

【摘要】文章從小學高年級革命文化題材課文入手,舉例分析了其編排特點,提出要以單元語文要素的落實作為革命文化題材課文教學的有力抓手,強化教學的目標性,通過重視借助資料、聚焦關鍵語句、領悟表達方法、加強實踐活動來發展學生語文素養,傳承紅色基因,實現語文教學的育人目標。

【關鍵詞】革命文化題材;單元語文要素;語文教學

作者簡介:黃淑嬋(1981—),女,福建省福州市日出東方小學。

革命傳統是中華民族寶貴的精神財富,對塑造青少年的人格品質意義深遠。統編版小學語文教材體現優秀革命文化的經典文章有四十多篇,可見該版教材對革命文化的重視。然而此類題材文章的教學存在一定的困難。因為,從學生層面來說,作品的革命歷史背景與學生所處的時代相隔甚遠;從教師層面來說,教師易用思想政治課的模式對革命文化題材作品進行教學,缺失語文本味,或把“立德樹人”的目標定得太高,脫離現實。

那么,如何引導學生深入革命文化題材課文,深切感受優秀革命文化呢?筆者以統編版小學語文教材革命文化題材內容為例,展開探討。

一、著眼單元要素,明確學習任務

比如,統編版小學語文教材五年級下冊第四單元以“雙線”組織單元內容,導語頁面展現人文主題和單元要素。筆者從單元要素著手,明確學習任務。

1.從導語頁明確該單元人文主題是“家國情懷”;單元要素包含兩方面:其一,通過課文中人物動作、語言、神態的描寫,體會人物的豐富內心;其二,嘗試運用動作、語言、神態描寫,表現人物的內心。

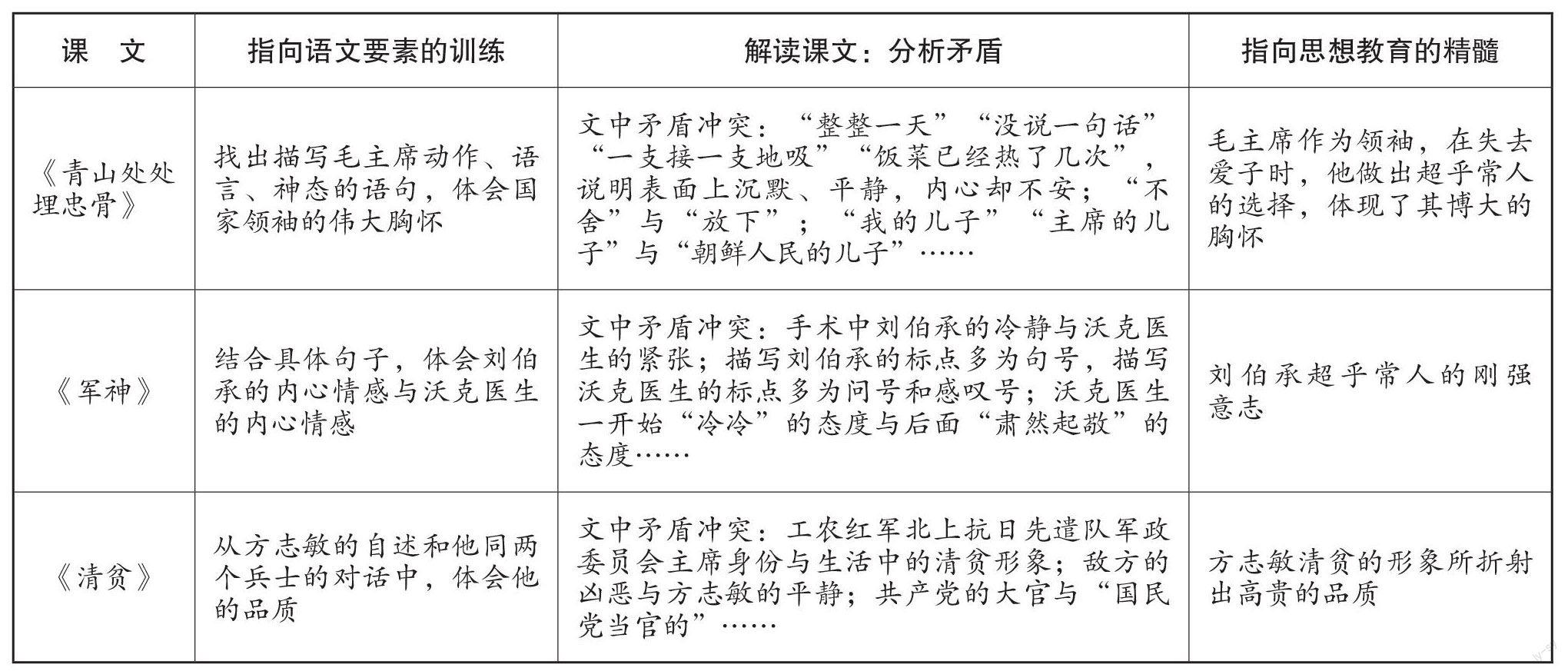

2.細讀該單元的課文以及課后習題,對其進行整理,如下表。

3.系統整理本單元的“習作”“交流平臺”“詞句段訓練”各部分內容,進一步明確本單元主要的教學目標:

(1)關注人物不尋常的動作、神態、語言,并運用方法揣摩人物的內心,加深理解,分析革命先輩們的家國情懷。(重點)

(2)總結“通過課文中人物動作、語言、神態的描寫,體會人物內心”的閱讀方法,并學以致用。

(重點)

(3)嘗試多角度描寫人物的表現,反映人物的內心,提高寫人記事的能力。(難點)

筆者建議教師確定革命文化題材課文的教學目標時,要從“大處著眼,小處著手”。“大”即關注課程標準中的學段目標、單元的語文要素;“小”即依據單篇課文的特點、單元內文章的排序、預習提示、課后習題,關注學情實際,堅持“一課一得”原則。

二、直面單元要素,彰顯語文本色

(一)重視借助資料,深刻領會語言文字

革命文化題材課文的創作年代距今比較遠,所以學生進行學習時需要搜集資料。教師通過補充相關時代背景和社會環境的資料,為學生搭建歷史與文本的橋梁,能縮短學生與文本之間的距離,讓學生進一步讀懂、理解課文。

1.課前搜集要講科學,要基于語文素養,有序推進。統編版小學語文教材四年級下冊提出“初步學習整理搜集資料的方法”,五年級上冊第四單元提出“用資料,體會課文表達的思想感情”,六年級上冊第八單元提出“用相關資料,理解課文內容”。這些都要求學生學會收集資料、使用資料。課前教師可提供搜集資料的方向,讓學生根據要求查找資料;逐漸過渡到在預習中引導學生針對學習難點查找有用資料;再到在單元的學習中引導學生熟練掌握梳理歸納、整理資料的方法,掌握搜集資料的能力。

2.課中運用要講實效,關照資料使用的意義。當學生理解有困惑或是情感體驗需要加深時,教師可合理補充材料。要注意避免由于過度使用資料,而影響學生對課文語言的品讀[2]。比如在《開國大典》的教學中,教師可以補充“舉行開國大典”的視頻片段,深化學生對開國大典場面的理解,讓學生感受典禮上莊嚴隆重的氣氛以及當時人民自豪激動的心情。

3.課后查找要講發展,關照認識鞏固發展。課后資料的補充,不僅要能豐富學生對課文的認識與理解,同時要對提升思想、指導課外實踐有重要意義。比如教學完《少年中國說》,教師可以結合課后習題引導學生查找資料,讓學生了解為了實現強國夢,中國百年來各行各業涌現出來的杰出代表的典型事跡,并讓學生以此為主題,通過小組合作設計一份手抄報,在班級墻進行展示。

(二)聚焦關鍵語句,深化對語言文字的認知

小學高年級革命文化題材課文的語言形式較有特色,教師可以引導學生關注文中所描述的細節,進行充分交流,鼓勵學生大膽發表自己的看法,感受愛國情懷。

前面筆者用“分析矛盾”的方法解讀了五年級下冊第四單元的課文,接下來,在教學中結合具體的語句,引導學生深入閱讀。比如在《軍神》一課的教學中,筆者以探討核心問題“沃克醫生是怎么發現劉伯承是軍人的?后來為什么稱他為‘軍神?”作為第一課時的主要教學任務。首先,引導學生解析第一個問題的關鍵信息:“哪句話是沃克醫生對劉伯承身份的判斷?在什么時候說的?他是怎么發現的?即他看到什么,聽到什么,又想到什么?”學生鎖定文章第1—10自然段,關注其中描寫劉伯承動作、語言、神態的語句以及沃克醫生內心的相關描寫:“劉伯承的眼睛受了嚴重的傷,卻很冷靜。沃克醫生當過軍醫,他認為只有軍人才有這樣的從容。”接著,教師可以追問:“‘嚴重怎么講?”學生很快找到描寫沃克醫生“驚疑”的眼神的關鍵詞。教師繼續問:“此時沃克醫生心里想什么?”學生可以通過聯系上下文,猜測沃克醫生的內心:“這個自稱被土匪打傷眼睛的人,到底是做什么的?身上有這么疼的傷口居然還這么鎮靜。”此時,教師再出示課外資料補充劉伯承眼傷的來歷、眼傷的嚴重程度以及已經傷痛多久等信息。教師再引導學生結合生活實際思考:“如果是你,你的眼睛受傷如此嚴重,你能承受得住嗎?”此時,學生真正體會到劉伯承超乎常人的冷靜和意志。在層層追問下,學生越發體會到文中的矛盾,沃克醫生的內心體會就更豐富、細膩、深入,而劉伯承鋼鐵般的形象也得以清晰地呈現。這也是學生的思維漸漸走向深層次、思維能力得以提升的有效學習過程。

這樣以核心問題為導向,帶領學生深入文本,將朗讀、思考、理解有機結合起來,讓學生用多種方法體會,在頭腦中不斷完善紅色人物形象的建構過程,真正落實了單元語文要素,自然而然地將革命精神植入學生的心中,讓學生進一步掌握人物塑造的方法[3]。

(三)領悟表達方法,運用語言文字

語文教學要綜合考慮讀與寫這兩方面的內容。教師要促進學生讀寫結合,讓學生在閱讀中收獲表達方法,并將其遷移運用到寫作中。

比如,統編版小學語文教材六年級上冊“革命歲月”單元要素要求了解文章是怎樣點面結合寫場面的,主要是為了豐富學生的閱讀經驗,給學生習作提供一定的借鑒。在教學本單元的課文《狼牙山五壯士》時,筆者緊扣課后習題3,聚焦課文第二自然段,指導學生學習其中的表達方式。具體教學過程如下。

(教師出示第二自然段內容)

師:通過閱讀,我們發現第二自然段先整體描寫五位戰士與敵人作戰的情形,這是人物群體描寫,是面的描寫;接著分別描寫了五位戰士是如何與敵人作戰的,這是個體描摹,是點的描寫。這種描寫方法叫場面描寫。

師:課文是怎樣具體描寫戰士的作戰情況的?

(同桌合作交流)

生:抓住每個人物的特點,進行個體的刻畫,有的抓動作,有的抓神態,有的抓語言等。

(教師出示片段,將個體人物描寫全部改成動作描寫)

師:同學們,你們比較一下這兩段,哪段更好?

生:原段更好!有震撼的語言、剛強的動作、堅定的神態,人物描寫也有變化,不單調,更能體現人物性格。

師:作者分別從不同的角度對人物進行描寫,呈現出一組堅貞不屈、勇敢無畏又各有特點的戰士形象。

師:想一想,如果這段文字對五戰士的形象只進行面的描寫或只進行點的描寫,你們覺得好不好?

生:不好。面的描寫讓我感受到五壯士作為一個戰斗群體的團結勇敢,點的描寫讓我感受到每一位戰士的英勇頑強。點面結合的寫法,在描寫上畫面感

很強。

師:非常好!我們要學習先整體描寫再到細致描寫的方法。

師:我們一起合作讀一讀這段文字,在點面結合的寫法中感受人物的英雄氣概。

以上教學片段中,筆者通過閱讀、交流、引導,讓學生深切感受點面結合描寫的層次感,能更突出五位壯士英勇無畏的犧牲精神。最后再讓學生觀察插圖,補充五壯士跳崖前的描寫,使讀寫結合在革命文化課堂落地生根。

(四)加強實踐活動,扎實語言文字

革命文化題材的文章比較嚴肅,如果教師以常規的方法教學,往往很難提起學生的學習興趣。對此,教師可以增加語文實踐活動。如預習時,教師可以安排學生開展“猜學單”設計?猜一猜,老師會教哪些詞?猜一猜,老師會問哪些問題?猜一猜,老師會品讀哪些句子?猜一猜,老師會布置什么作業?讓學生成為課堂的主人,自主設計問題。此外,還可以設計“聽、說、讀、寫”實踐活動。比如在教學《青山處處埋忠骨》時,筆者安排四個環節:聽驚人噩耗,概述內容;說岸英故事,感受痛苦;讀重要細節,感受偉大;寫主席身影,體驗真實。“聽、說、讀、寫”四個活動板塊清晰明了,活動的內容圍繞單元語文要素,明確指向語文學習,同時活動方式豐富多樣、有趣味,能讓學生深入理解課文內容。

總之,針對小學高年級革命文化題材的課文,教師要以單元語文要素的落實作為課文教學的有力抓手,結合文本特點,大膽取舍,強化教學的目標性,構建單元體系,引導學生深入課文閱讀,開展有效的語文實踐活動,注重培養學生的語文素養,引導學生傳承紅色基因,實現語文教學的優化。

【參考文獻】

[1]魏清香.基于單元整體教學的小學語文撬動閱讀教學策略[J].教育界,2021(41):42-43.

[2]溫儒敏.立足“語文核心素養”,切實提升教學質量:在教育部舉辦統編小學語文教材使用培訓會上的講話[J].小學語文教師,2019(Z1):23-32.