顯微鏡下血腫清除術治療高血壓腦出血的效果觀察

張袁匯翼

【摘要】? 目的? 通過臨床對比實驗,分析高血壓腦出血患者接受顯微鏡下血腫清除術與常規開顱術治療的效果。方法? 選取2020年2月-2021年11月醫院治療的高血壓腦出血患者96例,根據組間性別、年齡、發病時間、出血量等基本資料均衡可比的原則分為觀察組和對照組,每組48例。對照組實施常規開顱術治療,觀察組實施顯微鏡下血腫清除術治療,比較兩組圍手術期相關指標、并發癥及日常生活活動能力(ADL)恢復情況。結果? 觀察組手術及住院時間短于對照組,術中出血量低于對照組,血腫清除率高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05);觀察組并發癥總發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組ADL優良率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。結論? 與常規開顱術對比,顯微鏡下血腫清除術的治療效果更加顯著,能有效清除血腫,縮短住院時間,減少并發癥發生,顯著改善患者預后。

【關鍵詞】? 顯微鏡下血腫清除術;常規開顱術;高血壓腦出血;并發癥;日常生活活動能力

中圖分類號? R651.1? ? 文獻標識碼? A? ? 文章編號? 1671-0223(2022)21--03

高血壓是臨床常見疾病,多發生于中老年人群,以舒張壓及收縮壓持續升高為主要特征,而高血壓腦出血是高血壓患者的嚴重并發癥之一,主要是因高血壓造成機體顱內血管破裂,血液滲入機體腦實質所致的腦部受損,多發部位以基底節區為主,出血形成的血腫會破壞患者基底節區,繼而造成患者顱內壓升高,誘發腦疝,具有較高的病死率及致殘率,嚴重影響患者生命安全[1]。臨床治療以手術為主,常規開顱手術可有效清除病灶血腫,促使其腦部受損神經恢復,但該手術對患者的創傷較大,術后易并發多種并發癥,故應用效果并不理想[2]。而近年來隨著臨床醫療技術的發展,顯微鏡下血腫清除術在臨床上廣泛應用,為進一步探究其效果,本研究采用臨床對比實驗,分析顯微鏡下血腫清除術與常規開顱術的治療效果,具體報告如下。

1? 對象與方法

1.1? 研究對象

選取2020年2月-2021年11月醫院治療的高血壓腦出血患者96例。納入標準:均經頭顱CT檢查確診,且出血位置為基底節區;年齡、性別及病程等資料完善。排除標準:術前形成腦疝者;合并嚴重肝腎等臟器功能不全者;患有嚴重惡性腫瘤或癌細胞擴散者;合并腦干出血、腦血管畸形及凝血功能障礙者;單側或雙側瞳孔散大、中線移位明顯者。根據組間性別、年齡、發病時間、出血量等基本資料均衡可比的原則分為觀察組和對照組,每組48例。對照組男28例,女20例;年齡46~82歲,平均62.58±5.16歲;高血壓病程1~9年,平均5.26±2.13年;腦出血發病時間2~6h,平均3.26±1.06h;出血量26~48ml,平均36.54±2.65ml。觀察組男26例,女22例;年齡45~80歲,平均62.76±5.42歲;高血壓病程1~8年,平均5.15±2.11年;腦出血發病時間2~7h,平均3.18±1.01h;出血量27~49ml,平均36.74±2.35ml。兩組上述一般資料對比,差異無統計學意義(P>0.05)。本研究通過醫院倫理委員會批準。

1.2? 治療方法

兩組患者均給予患者血壓控制、顱內降壓、抗感染及維持電解質平衡等常規治療。

1.2.1? 對照組? 實施常規開顱手術治療,操作方法:給予患者全身麻醉,常規消毒鋪巾,依據患者血腫位置、大小及出血量等情況,在大腦皮層合適處作手術切口,骨瓣大小為9cm×10cm;剪開患者硬腦膜,手術入路為血腫最近大腦皮層處,行腦穿刺針確定血腫,切開皮質(3~4cm),沿著穿刺通道到達血腫腔,清除血腫,出血點止血,以止血紗布覆蓋電凝止血的出血點,減張縫合硬腦膜,最后進行硬腦膜修補術,依據患者實際腦組織腫脹程度決定是否進行去骨瓣減壓手術治療。

1.2.2? 觀察組? 實施顯微鏡下血腫清除術治療,操作方法:術前準備與對照組一致,采用CT檢查定位患者血腫位置,開骨瓣進入顱腔,剪開硬腦膜后緩慢置入顯微鏡,然后在顯微鏡下經皮質切開皮層,逐層分離至血腫腔,借助顯微鏡徹底清除血腫,電凝止血,減少出血量。若患者有破入腦室情況,需在清理完血腫、止血后,在血腫腔內合理放置硅膠管引流,進行回納骨瓣處理。

1.3? 觀察指標

(1)圍手術期相關指標:包括患者手術時間、術中出血量、住院時間及血腫清除率。術后24h采用CT復查血腫情況,并與術前比較,血腫清除率(%)=(術前血腫量-術后血腫量)/術前血腫量×100%。

(2)并發癥發生率:并發癥包括患者再出血、肺部感染、電解質紊亂、癲癇及尿路感染。

(3)日常生活活動能力:以日常生活活動能力(ADL)量表評估,將其分為優(1~2級,語言功能恢復正常,可自我完成基礎體力勞動、工作,生活自理能力基本恢復)、良(3級,語言及智力功能有輕微障礙,部分生活可以自理)、差(4級,語言功能未恢復,智力障礙嚴重,活動受限,生活無法自理)3個等級。優良率(%)=(優+良)例數/觀察例數×100%。

1.4? 統計學方法

采用SPSS 23.0統計學軟件對數據進行統計分析,計量資料符合正態分布,以“均數±標準差”表示,組間均數比較采用t檢驗;計數資料組間率比較采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2? 結果

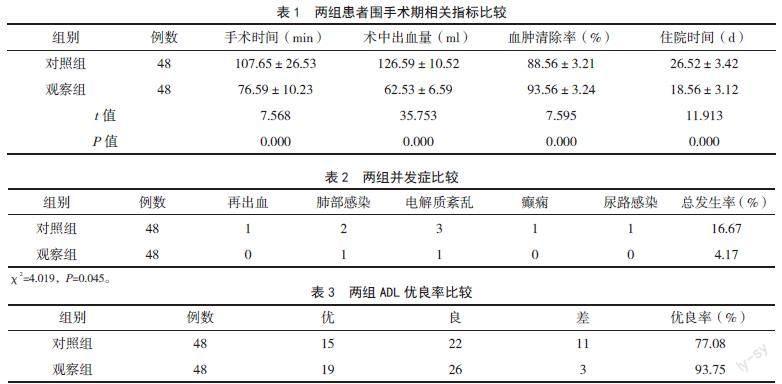

2.1? 兩組患者圍手術期相關指標比較

觀察組手術及住院時間短于對照組,術中出血量低于對照組,血腫清除率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

2.2? 兩組并發癥比較

觀察組并發癥總發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

2.3? 兩組ADL優良率比較

觀察組ADL優良率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

3? 討論

近年來我國經濟不斷發展,人們生活水平不斷提升,相對的其生活及飲食習慣也隨著改變,再加上我國老齡化問題的加劇,臨床高血壓的發病率顯著提升,是臨床常見的慢性心血管疾病,而患者在受到激動、緊張及焦慮等因素刺激時,極易導致心、腦、腎等多處器官及組織發生病變,嚴重影響患者身體健康[3]。同時,高血壓患者需接受長時間的藥物治療,期間易發生多種并發癥,而腦出血是患者常見的嚴重并發癥之一,可對患者腦部神經造成一定的損傷,血腫易誘發占位性病變,從而形成半暗帶,導致顱內壓不斷升高,具有較高的致殘率及病死率[3-4]。現臨床常以開顱手術治療,可有效清除患者顱腦內的血腫,降低其顱內壓,確保患者生命安全,但開顱手術存在創傷大、切口長、頭皮與肌肉剝離的面積較大,以及肉眼很難確定出血點等劣勢,嚴重影響患者預后[5]。

臨床資料顯示,高血壓腦出血患者的腦部血管在破裂后,大部分患者可在30min內自動止血,但因血腫周圍的腦組織水腫嚴重,可造成顱內壓升高,從而加重其臨床癥狀,危及生命安全[6]。因此,早診斷、早治療且及時清除患者腦水腫,減輕剩余血腫對患者腦組織的損傷程度尤為重要。而隨著臨床醫療技術的不斷發展,新的治療方案不斷在臨床中應用,且取得了顯著效果,而顯微鏡下血腫清除術是目前臨床廣泛應用的有效手術治療措施,借助顯微鏡技術可有效確保患者腦腔每個方向都有充足的光線,有效發揮手術視野良好的優勢,有利于醫師更加清晰且直觀的觀察患者腦部各個組織結構及血管分布情況,有效避免過度拉扯腦部組織[7]。同時,該手術可有效降低血腫周圍血塊的強行抽吸力度,有效降低術中出血量,避免患者腦部組織損傷加重,且手術選擇的皮膚切口較小,可精準判斷出患者出血點,徹底清除血凝塊,明顯區分血腫與周圍腦組織的界限,有效發揮創傷小、操作快捷、出血量少等優勢,有效達到改善患者腦部循環、降低顱內壓的目的,對促使患者盡快康復,提高日常生活活動能力有顯著的積極作用[8]。

本研究結果顯示,與對照組相比,觀察組的手術及住院時間較短,出血量較少,血腫清除率較多,且并發癥較少,日常生活活動能力恢復良好,表明經顯微鏡下血腫清除術治療可有效改善患者預后,縮短患者住院時間。因顯微鏡下實施手術治療可有效提高術中視野,幫助醫師清晰地觀察患者腦部組織與血管情況,避免產生不必要的腦部組織牽拉,且可準確確定出血點,快速止血,從而減少術中出血量,有效發揮創傷小、出血量少、恢復快等優勢,且并發癥較少,對患者日常生活活動能力恢復有顯著的積極作用。

綜上所述,相較于常規開顱術治療,給予高血壓腦出血患者顯微鏡下血腫清除術治療的效果更加顯著,可有效縮短患者手術時間,減少術中出血量,降低并發癥發生率,促使患者盡早康復,提高其日常生活活動能力。

4? 參考文獻

[1] 李家林,董海軍,徐立霞.小骨窗開顱顯微鏡下血腫清除術治療高血壓腦出血的臨床研究[J].中國醫療器械信息,2019,25(19):118-119.

[2] 馮良應,鐘元冠,林宗保.常規開顱與顯微鏡下微創手術治療高血壓腦出血的臨床研究[J].中國醫藥科學,2019,9(8):213-215,219.

[3] 李洪濤.小骨窗顯微鏡下顱內血腫清除術治療高血壓腦出血的療效觀察[J].當代醫學,2021,27(35):51-53.

[4] 鄒華秀,王建林.高血壓腦出血患者在顯微鏡下開顱顱內血腫清除術的手術室護理效果分析[J].心血管病防治知識,2020,10(20):54-56.

[5] 蔡麗梅.小骨窗顯微鏡下顱內血腫清除術治療高血壓腦出血的護理體會[J].中國醫藥指南,2019,17(19):197.

[6] 王銳,李向軍.顯微鏡下直切口小骨窗經外側裂入路顱內血腫清除術治療基底節區高血壓腦出血的臨床效果[J].河南外科學雜志,2021,27(5):103-105.

[7] 高峰.小骨窗開顱顯微鏡下血腫清除術治療高血壓腦出血的療效[J].中國醫療器械信息,2020,26(15):91-93.

[8] 張建海,單毅華,李仁滿.常規開顱對比鉆孔引流及顯微鏡輔助小骨窗開顱對基底節區高血壓腦出血患者的臨床研究[J].中外醫學研究,2021,19(31):9-13.

[2022-02-18收稿]