“為了明天的相會”

DLL

《行走的云》

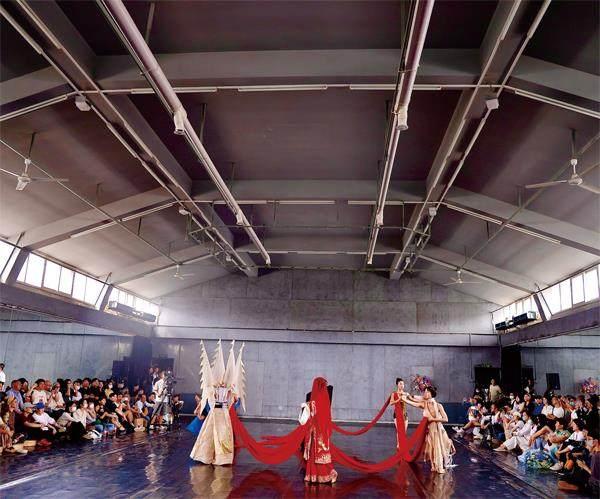

現場樂團已經就位,大提琴音里,排練廳當中布著一個紅圈,圈外,一位披著紅蓋頭、身著紅袍的女舞者慢慢踱步。

這是來自《三更雨·愿》的場景。2006年,29歲的舞者高艷津子受威尼斯國際雙年展委托創作了舞劇《三更雨·愿》,表達一位新婚女子的五世輪回:花、鳥、魚、蟲、草。

2022年9月3日下午,北京現代舞團(以下簡稱“北現”)藝術總監、也是舞團靈魂人物的高艷津子梳著緊緊的發髻,穿白襯衫、藍黑裙子,拄拐、坐輪椅——因半月板受損,她最近要做手術,在排練廳的一角看這段演出。這一天是北現向親朋告別的日子。

來參見這場告別的聚會并不容易,光是找路就花了一些時間。出了北京五環外的崔各莊地鐵站,拐進加油站邊的小道再走一段路,一個荷塘邊坐著三五位身材高挑的年輕舞者,其中一位告訴我,過了橋,就到北現。

我們進了一幢平房里最大的廳堂,天花板上垂著數個電扇。兩面占滿墻的鏡子平行相對,鏡前各有兩排座位,通過鏡子,我可以看到站在排練廳最遠端的幾位舞者。

開場演出之后,黑色的LED大屏上打出白字:“1995-2022年,9861個日日夜夜。2014團址確立-2022年,2922場風風雨雨。”

北現成立于1995年,第一任藝術總監是金星。從創團起,高艷津子和舞團一起度過了27年。2005年,她出任北現第三任藝術總監,同時成為創作者和管理者。2010年,已自負盈虧的舞團無力負擔場租,她帶著北現的牌子和幾位舞者流浪五年,四處借場地,去會議室、山里、沙漠里跳舞。

2014年,國家藝術基金的資助讓北現有了落腳地。這兩年受新冠疫情影響,舞團演出頻率驟降。據報道,今年5月,北現面臨經濟窘境,只能給大家發基本工資、交社保。終于,8月底,北現宣布,因無力負擔場租,北現將再次成為流浪舞團。“這個地方是身體捂熱的,但體溫有限,由于種種因素,要進行告別聚會,不過告別是為了明天的相會。”舞團顧問之一汪莎說。

高艷津子推輪椅上場,“我的家人們,歡迎你們回家。”她說。

“靠每一個觀眾的票,我們活到今天。”說完這句她從輪椅上站起來,自然地開始介紹現代舞在中國的三個階段:進入中國,對中國傳統舞蹈構成反叛;實驗階段,和中國傳統元素結合;成形,中國有了自己的現代舞。

高艷津子總結的其實也是她的職業生涯。她從小跳父母編的舞,跳舞對她就像呼吸一樣自然。1993年,17歲的高艷津子考進北京舞蹈學院第一屆現代舞編導班。她編導的現代舞作品同時有西方的現代舞根底和東方的哲思。她和母親合作的《覺》(2005)排過六個版本,她們爭吵、碰撞,完成傳統與現代的對話。

高艷津子回顧了北現的近年作品:貴州大山里排練出來的《十月·春之祭》(以女性生命觀為主題,由孕、存、行、創、生五個場景構成),到國家大劇院首演;建團20周年推出的《二十四節氣·花間十二聲》,在國內外巡演;《水·問》劇場版,他們從城市演到沙漠……

“每塊地板都有我的腳印,每個空間都有地板和鏡子,大家隨地可以起舞。場地是巨大的子宮。”高艷津子語速放慢,嗓音動情。LED屏上出現一排一排肖像,她念一個個舞者的名字,鄭重表達感謝,接著是美術設計、服裝造型、音樂家、多媒體、顧問、各界朋友,包括幫北現做過推薦的藝術家、音樂人、演員——“黃渤,你來了,我沒打招呼就把你放上了”——黃渤坐在她對面的二排觀眾椅上。

《行走的云》告別演出開始,四位舞者上場。有人拖著行李箱,有人帶著枕頭。這在高艷津子導演的舞劇《初·戀》中曾出現。

北京現代舞團告別活動開場演出

一位女舞者脫力般向地面滑倒;靠在枕頭上的女舞者用枕頭捂住自己,似乎痛苦;另一位女舞者腰際被長繩束縛,她不斷舞動、試探、掙脫;穿黑T恤的男舞者沉思托腮許久,提起箱子,即興吟誦起《靜夜思》,他在地上匍匐、掙扎,一只腳一直夾在箱子里。

接著是高艷津子。她到排練廳中央,開始是坐著,手持一個藍色氫氣球,上半身圍堵、靠近氣球,氣球不斷躲開她,接著她離開輪椅,整條右腿都綁著支架,繼續跳舞。其他舞者在墻邊,輪流和高艷津子合舞、擁抱,把她引向下一位舞者。高艷津子仿佛被這排人墻從這頭渡到那頭,又回到輪椅。

到最后一幕演出時,外面下雨了,這個平房屋頂漏水,雨水落到排練廳一半的地面上。舞者沒有停,一個接一個在雨里翻滾。最后高艷津子離開輪椅獨舞,她在雨中騰挪,其他舞者擎著藍氣球,大家渾身濕透。觀眾噤聲,仿佛圍觀一場神跡。

LED屏上放著北現的資料片。視頻里,高艷津子說,北現不會解散,“它不至于脆弱到在物質的時代被物質滅掉。”

謝幕后,幾位嘉賓被邀請發言。先是導演姜文,他站起來說,自己不懂舞蹈,但看得心驚肉跳。接著是“樊登讀書”的創始人樊登。他說,高艷津子“過去這些年很懶,湊合活著就行”。他鼓勵高艷津子做線上直播、賣課,“這么好的東西不該只在這么小的場地(演)。”

高艷津子又請很多人到臺中央,他們拿出更多的藍色氣球,遞給我們,說這代表情誼。一屋子的藍色氣球映在兩面相對的鏡子里。

散場后,有人在門口發紀念冊。扉頁有這樣一句話:“我們離開了,卻將在更多樣的空間出現,在街區、在村寨,在網上、在云端,在太陽升起的地方。”

——東西方現代舞藝術的融合