中韓工業制成品產業內貿易研究

摘 要:中韓兩國工業制成品雙邊貿易保持穩定增長。通過G-L指數、MIIT指數分析表明,中韓工業制成品總體上以產業內貿易為主,但資本和技術密集型制成品貿易以產業間貿易為主。外國直接投資、產品差異、人均GDP差異等是影響兩國工業制成品產業內貿易的主要因素,合理利用外資、大力發展科技、擴大市場規模,可以有效促進兩國工業制成品貿易。

關鍵詞:中韓工業制成品;產業內貿易;G-L指數;MIIT指數;影響因素

本文索引:朱艷.<變量 2>[J].中國商論,2022(11):-083.

中圖分類號:F752 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2022)06(a)--04

1 中韓工業制成品雙邊貿易現狀

韓國是中國第三大貿易伙伴,中韓雙邊貿易穩定發展。2019年,兩國貿易額為2845.38億美元,占中國對外貿易總量的6.23%,中韓貿易以工業制成品為主,占比90%以上。

1.1 中韓工業制成品雙邊貿易額

如圖1所示,2010—2019年中韓工業制成品雙邊貿易規模總體呈現不斷擴大趨勢,且我國處于貿易逆差狀態。其中,中國向韓國出口由625.75億美元增長到1026.28億美元,其間除2016年有小幅下降外,出口貿易額均為正增長;中國從韓國進口額由1280.96億美元增長到2636.29億美元,2015年后進口貿易呈現波動增長狀態。

1.2 中韓工業制成品雙邊貿易結構

本文數據選用SITC Rev.4分類標準:SITC5為化學制品及有關產品、SITC6為按原料分類的制成品、SITC7為機械和運輸設備、SITC8為雜項制成品。

如表1所示,首先,機械和運輸設備是中國出口韓國的主要工業制成品,除2011年外,其他年份出口均超過全部工業制成品的一半,在51%~54%波動。其次是按原料分類的制成品,占比由25.5%降至18%。最后是雜項制品,比重由14.6%上升到18.5%。占比最小的是化學制品及有關產品,比重由8.9%上升到11.2%。以上數據表明,我國對韓國工業制成品出口結構有所優化。

由表2可見,中國從韓國進口以機械和運輸設備為主,2018年該比重達66.3%;其次為按原料分類的制成品,占比在15.5%~18.9%波動,這兩類產品的進口額超過全部產品的80%。而SITC6和 SITC8這兩類產品的進口占比不斷下降,其中SITC6產品進口額變化不大,但比重由10.3%下降到8.2%,SITC8則貿易額和比重同時下降,由19.7%下降到9.1%。

總體來說,中韓工業制成品貿易發展穩定,中國始終呈貿易逆差狀態。雙邊貿易結構的變化主要表現:機械和運輸設備類商品在進出口額中的比重始終最大;SITC(5+7)類商品占中國向韓國進口、出口總額的比重呈明顯增長的態勢,而SITC(6+8)類商品在中國向韓國進口、出口總額中的比重則呈現下降的態勢,上述變化說明中韓雙邊貿易由勞動密集型制成品轉向資本和技術密集型制成品。

2 中韓工業制成品產業內貿易水平分析

2.1 中韓制成品產業內貿易的靜態分析

本文利用G-L指數對兩國工業制成品產業內貿易水平進行度量,剖析兩國工業制成品貿易狀況。

2.1.1 中韓工業制成品一位數產業內貿易水平

表3反映了SITC5-8類商品的產業內貿易指數,從中可以看出,中韓工業制成品以產業內貿易為主,尤其是勞動密集型產品的G-L指數一直保持較高水平,是兩國產業內貿易的主要形式。細分各類商品,SITC5類商品在過去十年間以產業間貿易為主要形式,G-L指數呈緩慢上升態勢,從2010年的0.40增長到2019年的0.55,說明產業內貿易開始占據主導;SITC6類商品以產業內貿易為主,但其指數呈現波動下降,2010年為0.91,其后下降,到2013年和2014年略有回升,達到0.93,之后再度下降;SITC7類商品以產業內貿易為主,指數略有波動;SITC8類產品的十年間G-L指數上升最為明顯,2017年和2018年高達0.99,幾乎是完全的產業內貿易。

2.1.2 中韓工業制成品三位數產業內貿易水平

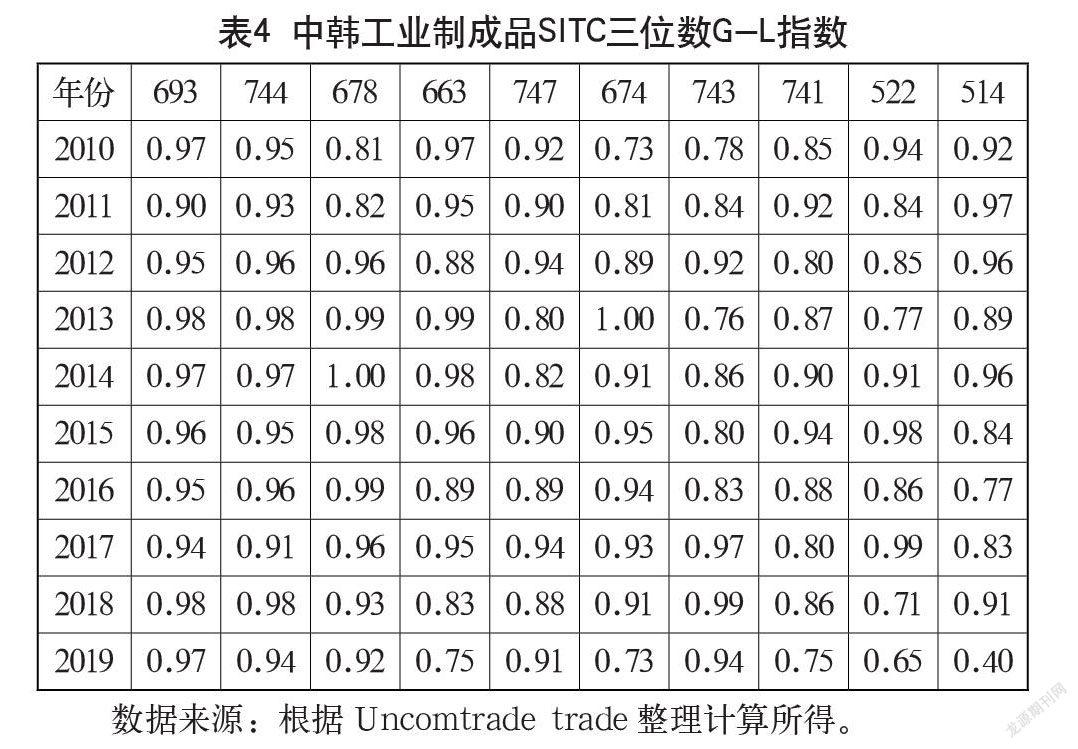

為了更加深入研究中韓工業制成品產業內貿易狀況,本文采用國際上公認的最接近“產業”概念的標準,即以SITC三位數為單位進行G-L指數的計算,做進一步的細分研究。

表4是以166個SITC三位數為對象,計算其2010—2019年中韓兩國工業制成品的G-L指數,并且根據算數平均計算后選取了前十個SITC三位數的類目,其中5類商品2位,6類商品4位,7類商品4位。693(電線產品不包括電子產品)、744(機械裝卸設備)、678(鋼鐵線)、663(未列明的礦物制品)、747(管子、鍋爐外殼、槽、桶及類似物品用的龍頭、旋塞、閥門及類似器具)、674(平鐵軋制產品)、743(泵(除了液體泵))、741(加熱冷卻設備零件)、522(氮化物及鹵素,空氣或其他氣體壓縮機及風扇、離心機、過濾或凈化設備及其他部件)、514(氮混合物)等的指數值均高于0.75,說明這些制成品的產業內貿易發展較為穩定,處于較高的產業內貿易水平。678(鋼鐵線)在2013年和2016年G-L指數接近1,說明幾乎完全是產業內貿易。通過計算細分工業制成品的產業內貿易指數可以發現,67(鋼鐵)、68(有色金屬)、69(金屬制品)均表現出非常高的產業內貿易水平,而74(一般工業機械和設備和機器零件)、51(有機化工產品)、52(無機化學品)也表現為較高的產業內貿易水平。

2.2 中韓工業制成品產業內貿易的動態分析

2.2.1 中韓工業制成品一位數產業內貿易水平

表5是中韓工業制成品SITC5-8類邊際產業內貿易指數,反映的是兩國間的貿易增量是由產業內貿易還是產業間貿易引起的。十年間,SITC5-8類工業制成品MIIT指數均起伏較大,時而表現為產業間貿易,時而表現為產業內貿易。SITC5類商品MIIT指數低于0.5的有三個,說明該類商品偏向于產業內貿易,與G-L指數得出的結論不一致。SITC6類商品有7年指數高于0.5,SITC7類商品有6年指數高于0.5,說明這兩類商品偏向產業內貿易,與G-L指數算得的結論一致。SITC8類商品的MIIT指數則是波動變化的,與G-L指數逐年增長有所不同,但總體上是以產業內貿易為主這一結論是一致的。通過MIIT指數計算及與G-L指數的對比,說明中韓工業制成品主要表現為產業內貿易。

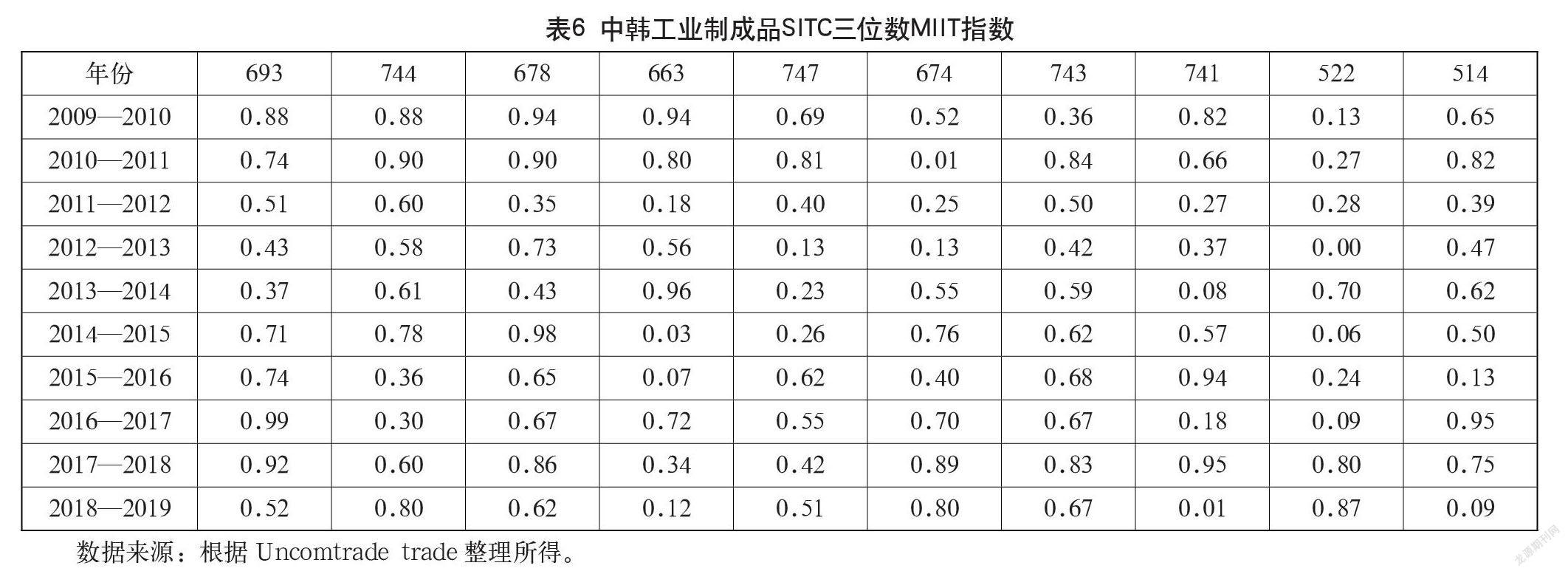

2.2.2 中韓工業制成品三位數產業內貿易水平

具體細分SITC5-8,計算中韓工業制成品三位數的MIIT指數,結果如表6所示。與一位數MIIT指數一樣波動幅度均較大,產業內貿易與產業間貿易交替變化。693、744、678、674、743這幾類產品偏向于產業內貿易,其中744、693和678僅有兩年低于0.5,基本處于產業內貿易狀態,與G-L指數算出的結論一致,說明這些產品無論是靜態貿易額還是動態的貿易增量,都是以產業內貿易為主導。741、747表現出的產業內貿易與產業間貿易不相上下,但是其G-L指數反映出這些制成品以產業內貿易為主要形式的結論,與MIIT指數計算的有偏差。522在2013年表現為完全的產業間貿易,在2014年卻突破了0.5,但隨后又跌至0.06,MIIT指數平均保持在0.21左右,表現出較高水平的產業間貿易,但G-L指數計算出的結果顯示該產品表現為較高的產業內貿易。

3 影響中韓工業制成品產業內貿易的因素

3.1 外國直接投資

韓國對中國投資是為了擴大市場范圍、搶占市場份額,此時投資產生替代效應,即中國生產的商品將成為母國公司出口商品的補充和替代,在一定程度上降低了進口該類商品的必要性,因此兩國展開產業內貿易也會受到影響。但若是韓國對中國直接投資是為了資源的優化配置及發揮區位優勢,那么此時投資將產生互補效應,即韓國以降低生產成本為目的利用中國資源生產出來的商品,既可以在本國銷售又可以在東道國銷售,從而促進兩國的產業內貿易發展。

2010—2019年,韓國對中國的直接投資增減交加,最低投資額達25.51億美元,最高達58.14億美元,但總體呈現上升趨勢。將韓國對中國直接投資與G-L指數對比,可以發現兩者具有相同的變化趨勢,說明外國直接投資對中韓工業制成品產業內貿易有正效應。

3.2 產品差異

通常兩國產品差異化程度越大,產業內貿易水平越高;反之,則越低。不同國家消費者有不同偏好,一國無論是生產規模還是資源都是有限的,無法生產出讓所有消費者都滿足的商品,為了彌補只能從其他國家進口同一產業差異化產品來滿足本國消費者不同的需求,從而產生產業內貿易。

中國產業處于發展階段,生產價格相對比較便宜的產品,而韓國產業已成熟產品的質量和價格都較高,因此中國主要向韓國進口資本和技術密集型制成品,出口勞動密集型制成品來相互滿足國內不同消費者的需求,從而產生相同產業內部不同檔次產品之間的貿易。但從近年來的數據變化來看,中國出口資本技術密集型制成品的比重逐漸大于勞動密集型制成品,說明未來中韓兩國工業制成品會以水平型差異為主,從而促進產業內貿易的發展。

3.3 人均GDP差異

人均收入對兩國產業內貿易的影響,主要是因為消費者在需求和消費結構上的偏好不同。若兩國收入相當,則消費者在消費能力、偏好的相似度就越高,兩國生產的產品也相類似,具有替代效應,因此可以相互從對方市場上進口替代品來滿足本國消費者的需求,從而促進產業內貿易;反之,收入水平相差較大的兩個國家的消費者在消費能力、偏好上都不相同,本國生產的產品只能滿足本國消費者,在另一個國家的市場上會滯銷,這會阻礙兩國產業內貿易的發展。

中國GDP總量雖遠超韓國,但人均GDP相較韓國來說相差甚遠,2010年中國人均GDP為0.49萬美元,韓國為2.31萬美元,2019年中國為1.10萬美元,韓國則是3.18萬美元,差不多是中國3倍水平,不過兩國的人均GDP差異在不斷縮小。結合兩國產業內貿易指數緩慢增長的態勢,說明了經濟水平越接近,兩國產業內貿易水平越高。由于兩國之間的差異仍會持續一段時間,也就意味著在市場需求模式和產業發展結構上仍有不同,從而對兩國產業內貿易產生影響。

4 促進中韓工業制成品產業內貿易發展的對策

4.1 合理利用外國直接投資,實施差異化生產

外國直接投資在一定程度上可以發展產業內貿易,在政策上應給予支持,例如給予一定的稅收優惠,放寬對戶口和簽證的限制來吸引外資并合理利用,確保產業和環境的可持續發展。吸收垂直化投資,可以在短時間內較快促進產業內貿易發展,但并不會優化我國產業結構,甚至會浪費資源、污染環境,而水平一體化投資能促進我國產業結構的發展,相對而言更有利于產業內貿易的長遠發展。

利用外國直接投資來提升國內技術水平,從而生產差異化產品。通過學習韓國先進的技術和管理經驗,使產品更具功能性、多樣化,從而達到提升產業內貿易水平的目的。通過實施品牌化戰略,實現差異化生產,品牌差異的優勢表現在產品設計包裝、營銷及售后等方面,這些都能大大增加產品的附加值。企業要針對國外客戶想要的設計、質量等需求生產產品,完善售后服務,了解消費者喜好,自創品牌或收購世界知名品牌的方式提高產品的檔次來提高國際競爭力。

4.2 大力發展科技,提高生產效率,縮小兩國人均GDP差異

兩國人均收入水平越接近就越容易產生產業內貿易,因此要縮小兩國人均GDP差異。雖然中國GDP總量遠超韓國,但是韓國的人均GDP是中國的3倍,并不利于中韓兩國水平型產業內貿易的發展。由于我國總人口處于不斷增長的狀態,因此為了減少兩國人均GDP差異,只能不斷增加總產量。因此,企業需要發展科技,通過提高技術科技創新能力,將生產從勞動密集型產品轉變到技術密集型產品。政府應該加大減稅力度,扶持中小企業發展,鼓勵自主創業,增加就業機會,不斷提高國民收入,促進經濟總量的增長。

4.3 推動中韓自貿區發展,擴大市場規模

中韓自貿區的建立為兩國貿易帶來了新的機遇,推動兩國產業內貿易發展,應采取更有力促進貿易發展的政策。例如,積極推行檢驗檢疫一體化通關模式,優化簽證簡化程序,不收取中韓自貿區原產地證書的簽證費及申請中韓自貿協定原產地證書的平臺費用,為其提供更完善的服務;加快建設電子商務平臺,以重點出口的產業為基準,向一些高附加值的服務延伸,積極完善第三方物流的建設。

參考文獻

Brander,J.and Krugman.P.A,Reciprocal Dumping model of International Trade[J].1983(15):313-321.

Shaked A,Sutton J.Monopolistic Competition and International Trade[M].Oxford:Oxford University Press,1984.

劉淑蘭.中韓產業內貿易的再測算[J].河北企業,2017(10):55-57.

崔春曉,張揚,于茂榮.中韓農產品產業內貿易分析[J].改革與戰略,2016,32(6):149-154.

薄曉東.產業內貿易測度與實證研究述評[J].商業時代,2014(8):4-6.

馮宗憲.基于產業內貿易視角的“一帶一路”國家戰略研究[J].國際貿易問題,2017(3):166-176.

李玉娟,王慕涵.中日、中韓產業內貿易影響因素對比分析:基于灰色關聯法[J].2020(9):20-27.

張惠宇.中日產業內貿易研究的實證分析[J].當代經濟,2017(36):12-15.

Research on Intra-industry Trade of China-Korea Industrial Manufactured Goods

Zhijiang College of Zhejiang University of Technology? Shaoxing, Zhejiang? 312030

ZHU Yan

Abstract: The bilateral trade of industrial manufactured goods between China and Korea has maintained a steady growth. The analysis of G-L index and MIIT index shows that intra-industry trade of China-Korea industrial manufactured goods is dominant in general, but inter-industry trade of capital and technology-intensive manufactured goods takes upper hand. Foreign direct investment, product differences, and differences in GDP per capita are the main factors affecting intra-industry trade of industrial manufactured goods between the two countries. Rational utilization of foreign investment, vigorous development of science and technology, and expansion of market size can effectively promote trade of industrial manufactured goods between the two countries.

Keywords: China-Korea industrial manufactured goods; intra-industry trade; G-L index; MIIT index; influencing factors